【手と足が冷たい】その原因は?末端冷え性・冷えのぼせのメカニズムから、夏対応・冬対応の温活習慣、ヨガやマッサージまで、今日からできる改善策をわかりやすく解説します。

1.「手と足が冷たい」症状とは?

~末端冷え性・冷えのぼせの理解~

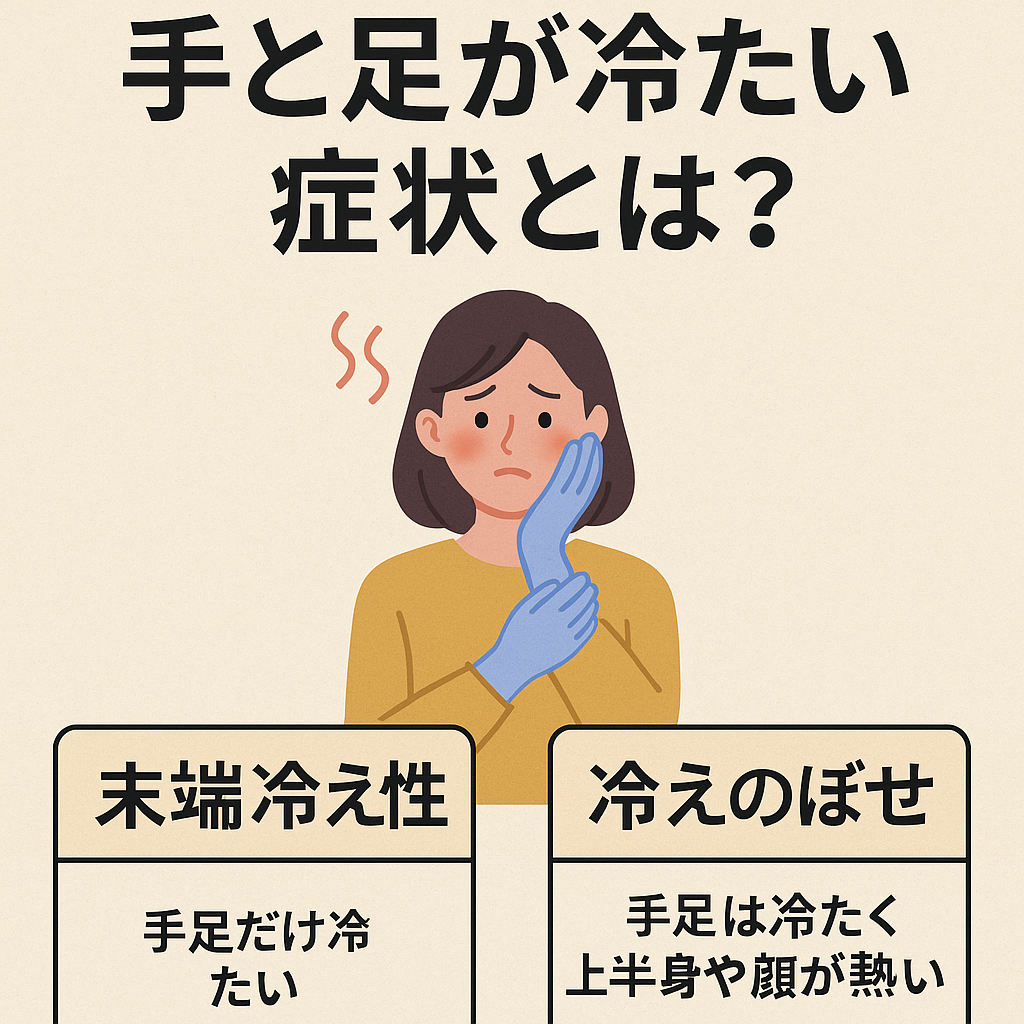

冷えを感じるのは冬だけ…そう思っていたのに、季節を問わず手足の冷たさが気になることはありませんか?この状態は「末端冷え性」や「冷えのぼせ」と呼ばれることが多いと言われています。ここでは、それぞれの特徴や体のサインをわかりやすく整理してみましょう。

末端冷え性(手足だけが冷たい状態)

末端冷え性とは、手足の先だけが冷たく、体の中心はそこまで冷えていない状態を指すと言われています(引用元:ヨガジャーナルオンライン、大正健康、DMM英会話)。

血流が手足の末端まで届きづらいことで起こり、特に筋肉量の少ない女性に多く見られる傾向があるとも言われています。デスクワークで長時間同じ姿勢を続けている人や、運動不足の人にも起こりやすいとも考えられています。

「気づいたら指先が冷たい…」「布団に入っても足が温まらない…」そんな経験がある人は、末端冷え性の可能性があるかもしれません。もちろん一概には言えませんが、体が送るサインとして気づいておくことが大切です。

冷えのぼせ(手足は冷たいのに上半身や顔が熱い状態)

一方で、手や足は冷えているのに、顔がほてったり上半身が熱く感じたりする状態を「冷えのぼせ」と呼ぶことがあります(引用元:gunze.jp)。

これは、下半身の血流が滞ることで熱が上半身にこもり、バランスが崩れることが一因と考えられています。ストレスや自律神経の乱れも影響すると言われており、特に更年期の女性に多く見られる傾向があるそうです。

「足は氷のように冷たいのに、顔だけ汗ばむ」「冬でも上半身だけ暑くて寝苦しい」という場合は、この冷えのぼせの可能性を疑ってみてもよいかもしれません。

体の冷えは単なる不快感だけでなく、血流や代謝のバランスにも影響を与えると言われています。まずは自分がどのタイプの冷えに近いのかを知ることが、改善への第一歩です。

#手足の冷え

#末端冷え性

#冷えのぼせ

#血流ケア

#自律神経バランス

2.冷えの原因分析:血流・自律神経・筋力・季節的要因

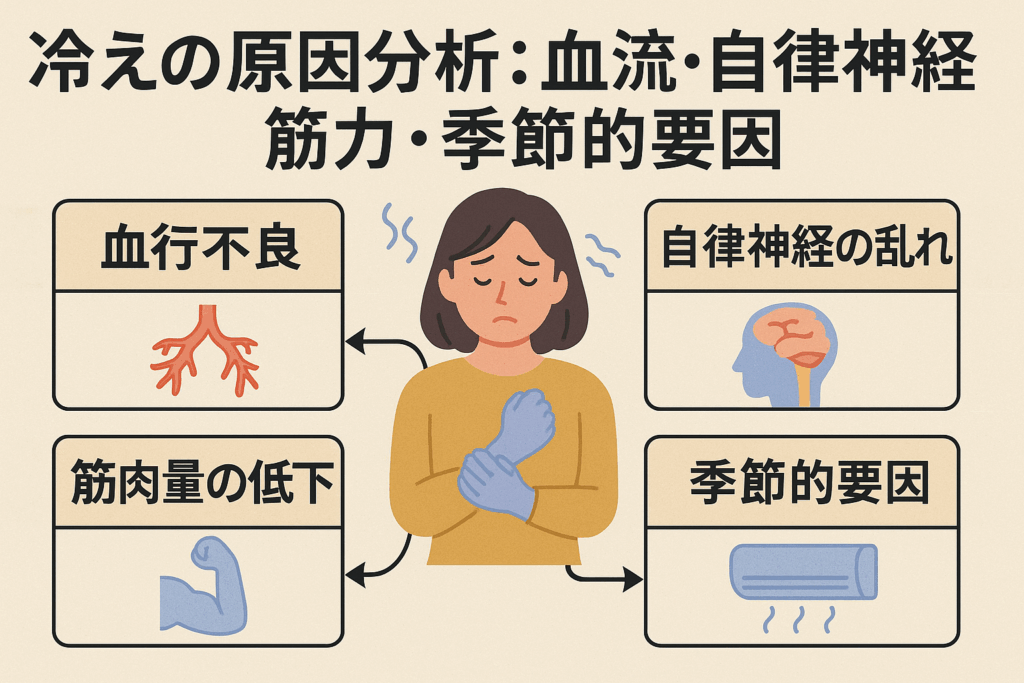

手足の冷えにはさまざまな要因が関係していると言われています。ここでは、代表的な原因として「血流」「自律神経」「筋力」「季節的要因」の4つに分けて考えてみましょう。

血行不良による末端への熱不足

血流がスムーズに巡らないと、体の末端まで十分な熱が届きづらくなると言われています(引用元:PR TIMES、朝日新聞)。

特にデスクワークなどで長時間同じ姿勢を続けていると、血管が圧迫されて血流が滞ることがあるそうです。「冷えは血の巡りのサイン」とも言われており、日常的に体を動かすことが大切だと指摘されています。

自律神経の乱れやストレスの影響

冷えは、自律神経のバランスが崩れることで起きることもあると言われています(引用元:大正健康、cospa-wellness.co.jp)。

ストレスや不規則な生活習慣で交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかず、血管の収縮が続いてしまうことがあるそうです。心身を休める時間を意識的に作ることが、冷えの緩和につながると考えられています。

筋肉量の低下・女性の体質・季節要因

筋肉は「熱を生む工場」とも言われ、筋肉量が少ない人ほど冷えを感じやすいそうです(引用元:FYTTE、PR TIMES)。

特に女性は男性よりも筋肉量が少ないため、末端冷え性が多い傾向があると考えられています。さらに、夏場は冷房の影響で体が冷えやすく、冬は外気の冷たさと屋内の温度差が自律神経に負担をかけるとも言われています。

冷えは複数の要因が重なって起こるケースが多いとされており、自分の生活習慣や体質を見直すことで、少しずつ改善の糸口を見つけられるかもしれません。

#血行不良

#自律神経の乱れ

#筋肉量不足

#季節的冷え

#冷え対策

3.即効性セルフケア:温め・マッサージ・ツボケア

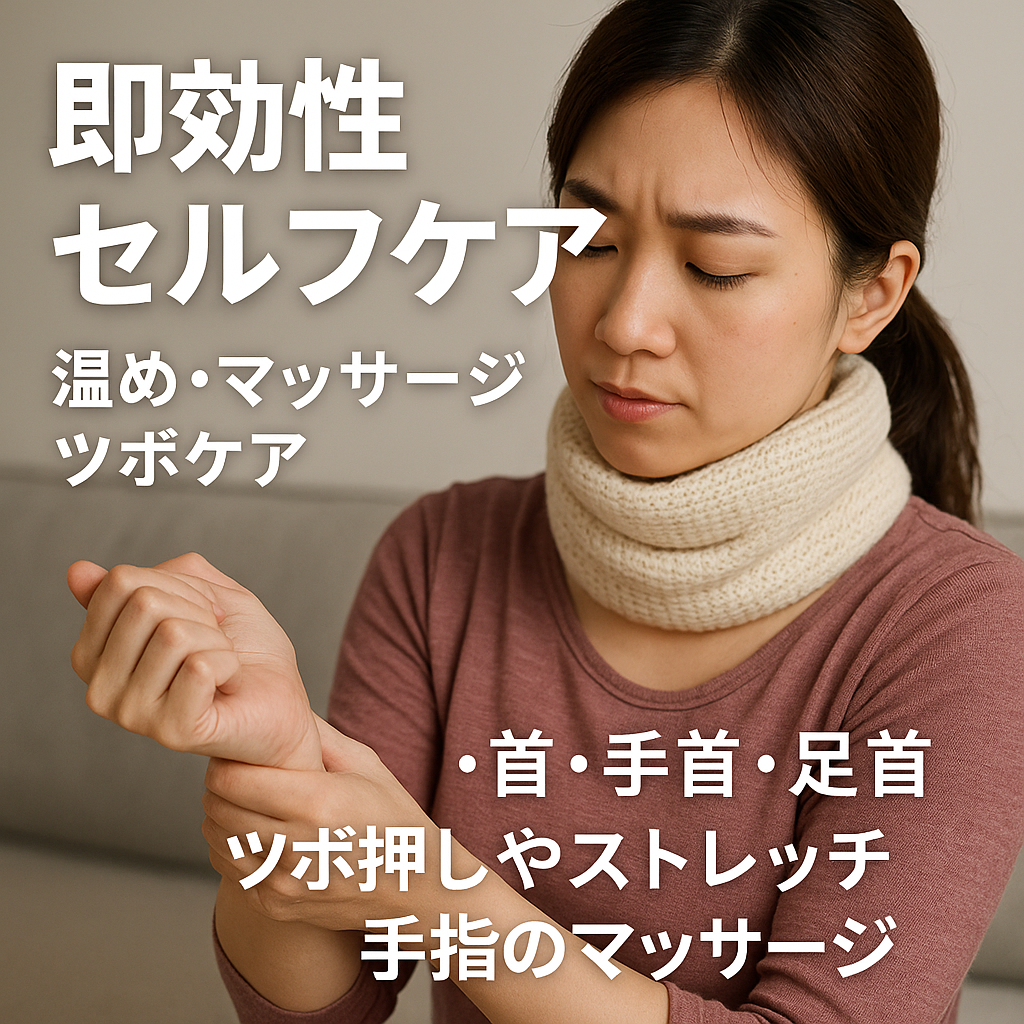

冷えを感じたとき、「すぐに楽になりたい」と思うことはありませんか?そんなときに取り入れやすいのが、自宅でできる簡単なセルフケアです。ここでは「温め」「マッサージ」「ツボケア」の3つの方法を紹介します。

「首・手首・足首」を温めて血流をサポート

体の中でも特に冷えやすい「首・手首・足首」、いわゆる“三首”を温めることで血流を促しやすくなると言われています(引用元:アルパカタウン ブログ、ホットヨガスタジオLAVA)。

ネックウォーマーやレッグウォーマー、手首用のサポーターを取り入れるだけでも、体の芯がポカポカしやすいそうです。「外出時はもちろん、寝る前にもおすすめ」といった声もあります。

ツボ押しとストレッチでめぐりを整える

足首周りのストレッチや、足首の内側にあるツボ「三陰交」を軽く押すことで、血行が促されやすくなるとされています(引用元:FYTTE)。

お風呂上がりに軽くほぐしたり、仕事の合間に足首を回したりするだけでも、リラックス効果が期待できるそうです。「テレビを見ながら」など、隙間時間を活用して習慣にしやすいのもポイントです。

手指のマッサージで即効リフレッシュ

冷えを感じたときは、手指を一本ずつもみほぐすマッサージも効果的だと言われています(引用元:riceforce.com)。

手のひらから指先までを優しく刺激することで、末端の血流が促されやすくなり、指先がじんわり温かくなる感覚を得やすいそうです。オイルやハンドクリームを使えば、保湿ケアも同時にできて一石二鳥です。

どれも特別な道具はいらず、今すぐ始められるケアばかりです。ちょっとした工夫を毎日の習慣に取り入れることで、冷えを感じる場面が少しずつ減るかもしれません。

#温活

#ツボ押し

#三首温め

#セルフマッサージ

#冷えケア

4.温活習慣としての生活改善:入浴・運動・食事の工夫

冷えを根本から和らげるには、毎日の生活習慣を少しずつ見直すことが大切だと言われています。ここでは、入浴・運動・食事の3つの視点からできる温活習慣をご紹介します。

ぬるめの湯船でゆっくり温まる

熱すぎるお湯では交感神経が刺激されやすく、リラックスしづらいこともあるそうです。そのため、38〜40℃程度のぬるめのお湯にゆっくり浸かることで、体をじんわり温められると言われています(引用元:ホットヨガスタジオLAVA、cospa-wellness.co.jp)。

入浴剤をプラスすることで血流をサポートしたり、香りでリラックスできたりと、相乗効果も期待できるそうです。

適度な運動で基礎代謝をアップ

筋肉は熱を生み出す重要な器官です。ウォーキングやスクワット、ヨガなどの軽い運動を習慣にすることで、冷えにくい体づくりにつながると言われています(引用元:cospa-wellness.co.jp)。

「仕事終わりに一駅分歩く」「朝に5分だけストレッチをする」など、無理なく続けられる工夫が効果的だと考えられています。

温かい食事で体を内側から温める

日常的に冷たい飲み物や生野菜ばかりを摂っていると、体の内側から冷えてしまうことがあるそうです。スープやお茶、根菜、ショウガ、シナモンなどのスパイスを取り入れることで、巡りがサポートされやすいと言われています(引用元:FYTTE)。

また、鉄分を含む食材を意識して摂ることも、血液の循環を整えるサポートになると考えられています。

毎日の小さな習慣が積み重なることで、少しずつ冷えにくい体質に近づけるかもしれません。無理なく楽しみながら続けることが、温活を長続きさせるポイントです。

#温活

#基礎代謝アップ

#ぬるめ入浴

#温かい食事

#軽い運動

5.季節別・状況別の対策と注意点

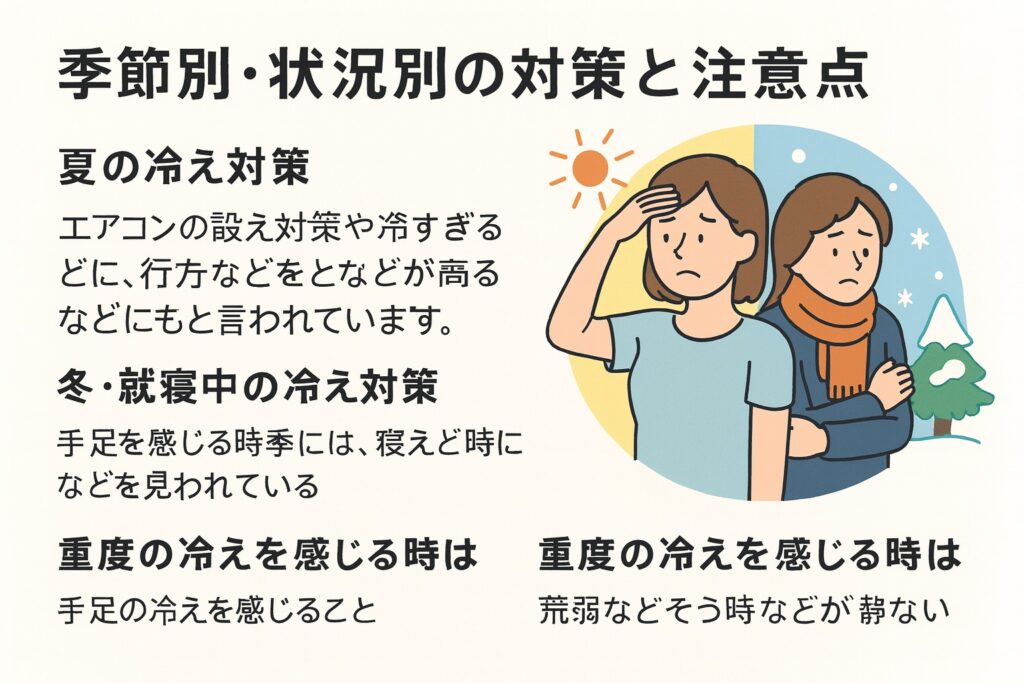

冷えは季節や環境によって原因や対策が少しずつ変わると言われています。ここでは、夏・冬・そして重症ケース別の視点から、気をつけたいポイントを整理しました。

夏の冷え対策

夏場の冷えは、冷房や冷たい飲み物の摂りすぎが原因になることが多いそうです。エアコンの設定温度を必要以上に下げないことや、冷たいドリンクばかりを飲まないよう意識することが大切だと言われています。また、鉄分を意識的に摂取することで、血流のサポートにつながるとも指摘されています。たとえば、常温の水分や温かいお茶を選ぶ、鉄分豊富なレバーやひじきを日常的に取り入れるなど、小さな工夫から始めてみるとよいでしょう。

冬・就寝中の冷え対策

冬や寝ている間の冷えには、寝具の工夫が有効だと言われています。毛布を重ねたり、厚手のシーツを使ったりすることで体温が逃げにくくなるそうです。さらに、入眠前に深呼吸を取り入れると、体の緊張がほぐれて血流が巡りやすくなるとも言われています。寝る直前に軽いストレッチを組み合わせれば、リラックスしながら体を温めやすくなります。

重症や病的な冷えのケース

手足の冷えが極端に強い、しびれや痛みを伴う、歩行に違和感がある…そんなときは、血流の障害が関係している場合もあると指摘されています。閉塞性動脈硬化症などの病気が背景にあるケースもあるため、こうした症状が続く場合は専門家への相談がすすめられています。早めに体のサインを見逃さないことが大切です。

自分の体調や季節に合わせてケア方法を調整することで、冷えのつらさを和らげやすくなると言われています。無理のない範囲で習慣化することが、冷え対策を長続きさせるコツです。

#夏の冷え対策

#冬の冷え対策

#就寝時の冷え

#鉄分補給

#冷えと血流

コメント