「筋肉痛 冷やす 温める」— 発症からの経過に応じた効果的な対処法を医療・専門家の視点で解説。痛みの仕組みから判断基準、具体的な冷却・温熱ケア、注意点まで一挙公開。

1. 筋肉痛とは?急性期と慢性期の違いを理解する

「筋肉痛って、どうして起こるんだろう?」そんな疑問を持つ人は多いですよね。実は、この痛みには大きく分けて“急性期”と“慢性期”の2つの段階があると言われています(引用元:大田市立病院、エイド鍼灸整骨院、ステップ鍼灸治療院)。

遅発性筋肉痛(DOMS)のメカニズム

運動した翌日から2日後あたりにズーンと響くような痛みを感じたことはありませんか?この現象は「遅発性筋肉痛(DOMS)」と呼ばれており、筋繊維の微細な損傷と、それに伴う軽い炎症反応によって起こるとされています。特に、普段使わない筋肉を使ったり、強い負荷をかけた運動をした後に出やすいとも言われています。

急性期と慢性期の違い

筋肉痛が出始めてから2〜3日以内は“急性期”とされ、炎症や腫れ、熱感を伴うことが多いです。一方、炎症が落ち着き、痛みが和らいでくる時期を“慢性期”と呼びます。このタイミングで適切なケアを行うことで、改善がスムーズにつながる可能性があると言われています。

たとえば、急性期には冷却を取り入れて炎症を落ち着かせ、慢性期には温熱ケアで血流を促す、といった使い分けが推奨されるケースが多いようです。「今どの段階なのか」を意識することで、セルフケアの精度も上がると考えられています。

まとめ

- 筋肉痛は筋繊維の微細損傷と炎症によるものと言われている

- 発症から2〜3日以内は“急性期”

- 炎症が治まった後は“慢性期”

- 状態を把握することでケアの選択肢が広がる

- 段階に合った対応が、改善の近道になると考えられている

#筋肉痛

#遅発性筋肉痛

#急性期

#慢性期

#セルフケア

2. 急性期(炎症期)には“冷やす”が基本:その効果と注意点

筋肉痛が出始めた直後の“急性期”は、炎症による腫れや熱感が目立つことが多いと言われています。この時期のケアには「冷やすこと」が基本とされており、痛みをやわらげる手助けになると考えられています(引用元:ステップ鍼灸治療院、みんなの家庭の医学WEB版、大田市立病院)。

冷却の効果

冷やすことで血管が収縮し、炎症による腫れや痛みが落ち着くと言われています。特に動かすたびにズキズキするような強い痛みがある場合、冷却によって過剰な炎症反応をおさえ、動きやすくなるケースもあるそうです。

正しい冷却方法

効果的に冷やすためには、氷嚢や冷却シートをタオルで包み、10〜20分程度冷却するのが一般的だとされています(引用元:みんなの家庭の医学WEB版、ステップ鍼灸治療院、あしうらや)。

「冷たさを感じるけれど痛みを感じない」程度が目安です。過剰に冷やす必要はなく、数時間おきに繰り返し行う方が効果的と言われています。

注意したいポイント

冷やしすぎは血流を悪くして回復を遅らせたり、凍傷のリスクを高めるおそれがあります(引用元:ステップ鍼灸治療院、久我山病院)。また、皮膚の感覚が鈍くなっている場合は冷え過ぎに気づきにくいため、慎重なケアが必要とされています。

RICEの一環としての冷却

スポーツ医学では、「RICE(Rest・Ice・Compression・Elevation)」という応急処置が推奨されています。この中の“Ice”が、まさに急性期の冷却です(引用元:夢ナビ、久我山病院、オムロンヘルスケア)。痛みの軽減だけでなく、今後の回復をスムーズにするための第一歩として位置付けられています。

まとめ

- 冷却は急性期の炎症をおさえ、痛みをやわらげるとされている

- 氷嚢や冷却シートをタオルに包み、10〜20分程度冷やすのが目安

- 冷やしすぎは血行不良や凍傷の原因になる可能性がある

- “RICE”の応急処置でも冷却は重要な役割を担っている

- 感覚が鈍い部位を冷やす場合は特に注意が必要

#急性期ケア

#筋肉痛冷却

#炎症対策

#RICE処置

#セルフケア

3. 回復期(慢性期)には“温める”を取り入れるべき理由

筋肉痛の炎症が落ち着いてくる“回復期”には、温めるケアを取り入れることが有効だと言われています(引用元:みんなの家庭の医学 WEB版、ステップ鍼灸治療院、あしうらや)。ここでは、そのメリットと具体的な方法、注意点をまとめます。

温めることで得られるメリット

温熱によって血行が促されることで、酸素や栄養素が筋肉へ届きやすくなり、回復のサポートになると言われています。また、筋肉が柔らかくなり、動かしたときのツッパリ感がやわらぐこともあるそうです。さらに、温めることで副交感神経が優位になり、リラックス効果も期待できます。

おすすめの温熱ケア方法

温め方はいくつかありますが、もっとも取り入れやすいのは入浴です。38〜40℃のぬるめのお湯に15〜20分ほど浸かることで、体全体の血流が促進されると言われています(引用元:ステップ鍼灸治療院、エイド鍼灸整骨院)。

他にも、ホットタオルを痛む部位に当てたり、温湿布を活用したりする方法もおすすめです。日常生活に無理なく取り入れられるケアとして人気があります。

炎症期には注意が必要

注意したいのは、炎症が残っている急性期に温めてしまうことです。この段階で温熱ケアを行うと、血流が過剰に促進され、炎症が強くなるリスクがあると言われています(引用元:大田市立病院、エイド鍼灸整骨院)。

痛みがズキズキと強く、腫れや熱感が残っている場合は、まず冷却ケアを優先するのが無難です。

まとめ

- 温熱で血流がよくなり、筋肉の柔軟性や回復力のサポートにつながる

- 入浴、温湿布、ホットタオルなど手軽な方法が取り入れやすい

- 炎症が残る急性期には温めを控えた方がよい

- リラックス効果も得られ、心身の負担軽減に役立つ

- 状態を見極めてケアを選ぶことが大切

#慢性期ケア

#温熱ケア

#血行促進

#筋肉痛改善

#セルフケア

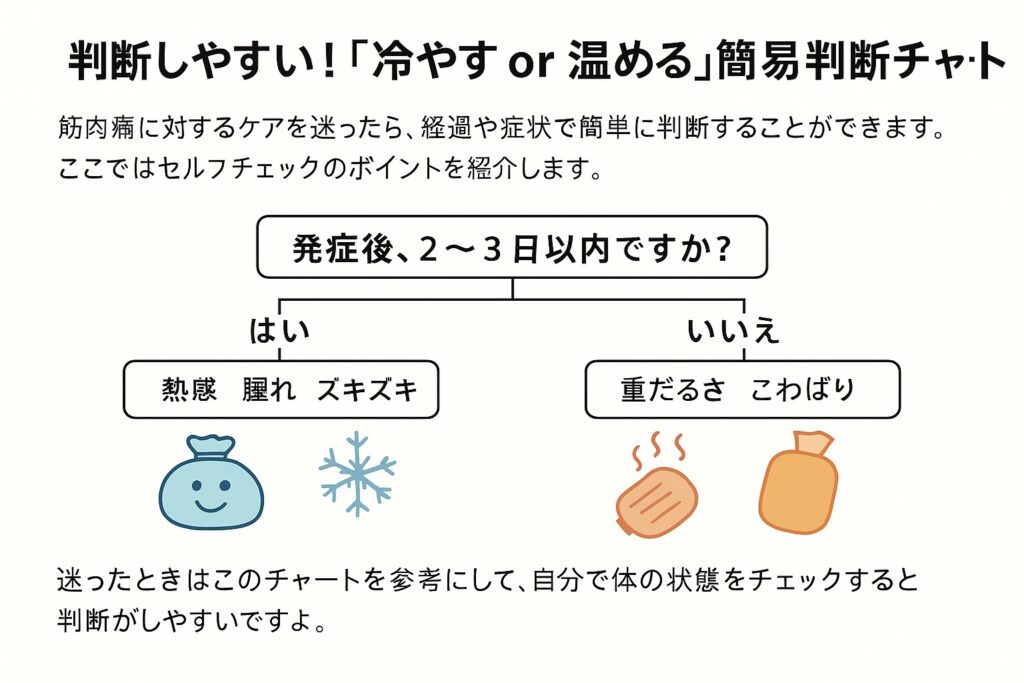

4. 判断しやすい!「冷やす or 温める」簡易判断チャート

筋肉痛のケア方法を迷うとき、経過日数や症状でおおよその方向性が見えてくると言われています。ここでは、自分で状態を確認できる簡易チャートを紹介します。参考にしながら、体に合ったケアを選んでみてください。

チャートで確認するポイント

1. 発症から2〜3日以内かどうか

- はい → 冷やすケアがおすすめ

熱感や腫れ、ズキズキとした強い痛みがある場合は、冷却によって炎症を落ち着かせるとよいと言われています。 - いいえ → 温めるケアを検討

炎症が落ち着き、重だるさやこわばりが残っているときは、温めて血流を促す方法が向いている場合があります。

セルフチェックのコツ

- 熱っぽさが残っていないか

- 腫れやズキズキ感があるか

- だるさや動かしづらさが目立つか

こうしたサインを踏まえると、自分でどちらのケアを優先すべきか判断しやすくなります。

まとめ

- 発症後2〜3日以内は冷却で炎症を落ち着かせる

- 3日以上経過して痛みが軽くなったら温熱ケアが向くことがある

- 症状の特徴(熱感・腫れ・こわばり)をチェックする

- 状態によってケアを切り替えることが回復のサポートになる

- 迷ったときは専門家への相談も有効

#筋肉痛ケア

#冷却と温熱

#セルフチェック

#急性期と慢性期

#簡易判断チャート

5. 具体的なセルフケア実践法:グッズ・入浴・注意点まとめ

筋肉痛のケアは、冷却や温熱を正しく取り入れることで改善をサポートすると言われています。ここでは、実際に使えるグッズや方法、注意点をわかりやすくまとめました。

冷却の実践方法

急性期の冷却は、腫れや痛みを落ち着かせる手助けになるとされています(引用元:あしうらや、大田市立病院、ステップ鍼灸治療院)。

氷嚢や冷却ジェル、冷却シートをタオルで包み、10〜20分を目安に1日に数回行うのが一般的です。冷たさを心地よく感じる程度でとどめ、痛みを感じるほど冷やさないように注意しましょう。

温熱の実践方法

回復期に入ったら温熱ケアを取り入れるのがおすすめです(引用元:ステップ鍼灸治療院)。

38〜40℃のぬるめのお湯に15〜20分浸かる入浴は、全身の血流を促しリラックス効果も期待できます。ホットパックや温湿布、ホットタオルも気軽に使える方法として人気です。特に疲れが残っている部位には、温めながら軽くストレッチを加えると心地よさが増すと言われています。

注意点

冷やしすぎや温めすぎは逆効果になる場合があるので要注意です(引用元:ステップ鍼灸治療院)。

皮膚が赤くなりすぎたり、感覚が鈍くなったりしたらすぐに中止してください。また、しびれや強い痛みが長引く場合は、無理をせず専門家へ相談することが推奨されています。

痛みを予防するための補足ケア

筋肉痛を軽減しやすくするために、軽いストレッチや有酸素運動、質の良い睡眠、バランスの取れた食事を意識することも大切だと言われています(引用元:ステップ鍼灸治療院)。特に、運動前後の準備運動やクールダウンは、筋肉をやわらかく保ちケガ防止にもつながるとされています。

まとめ

- 冷却は10〜20分×数回、冷たすぎない程度がポイント

- 回復期には入浴や温湿布で血流を促すケアが有効

- 冷やしすぎ・温めすぎは逆効果になるリスクがある

- 痛みが続くときは専門家へ相談するのが安心

- ストレッチや睡眠、栄養バランスで回復を後押しできる

#筋肉痛セルフケア

#冷却と温熱

#入浴ケア

#ストレッチ習慣

#正しいケア方法