筋膜リリース 腰痛 ローラーを使った、自宅での安全な腰痛セルフケア方法を解説。太もも・お尻・ふくらはぎなど関連部位のアプローチや注意点、継続のコツも詳しく紹介。

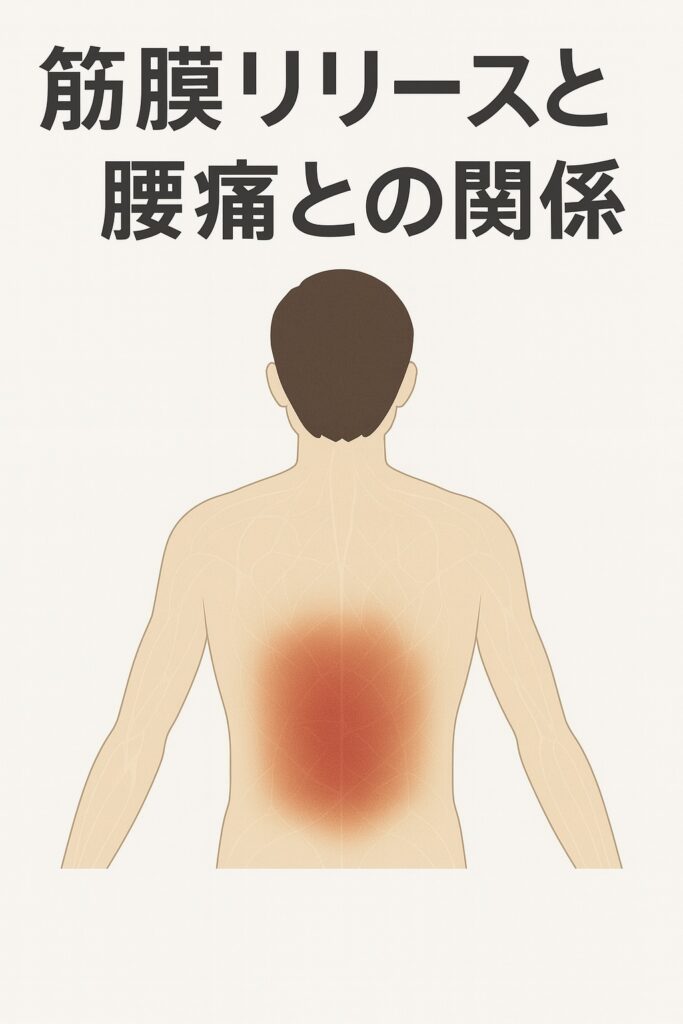

1. 筋膜リリースとは?腰痛との関係

「最近、腰が重だるいんだよね」「座りっぱなしで動くとピキッと痛む…」そんな声、よく耳にしますよね。その原因のひとつとして注目されているのが“筋膜”です。筋膜とは筋肉を包む薄い膜のことで、全身を立体的なネットワークのようにつないでいる組織だと言われています(引用元:https://step-kisarazu.com、https://ashiuraya.com)。

H3:筋膜の役割と腰痛との深い関係

筋膜は本来、柔らかく伸び縮みしやすい状態を保っています。しかし、長時間のデスクワークや運動不足、さらにはストレスなどが積み重なると、この筋膜が硬くなり、動きが制限されることがあるそうです。その結果、血流が滞り、筋肉が酸欠状態になりやすくなり、「腰の重さ」や「鈍い痛み」として感じやすくなるとされています(引用元:https://himejibesho.com)。

H3:癒着や硬化が引き起こす不調

さらに、筋膜同士が癒着したり硬化したりすると、体の動きに制限がかかり、腰や背中の筋肉が余計に緊張してしまう場合があるようです。特に、立ち仕事やスポーツで同じ動きを繰り返している人は、この癒着が起きやすいとも言われています(引用元:https://www.mynavi.jp)。

H3:筋膜リリースが注目される理由

そこで注目されているのが「筋膜リリース」です。筋膜をほぐし、本来の柔軟性を取り戻すことで血流の循環が促され、腰周りの重だるさや張り感が和らぐ可能性があると考えられています。もちろん、これは「改善する」と断定できるものではありませんが、多くの専門家がサポート方法のひとつとして取り入れているとのことです(引用元:https://step-kisarazu.com)。

H3:日常に取り入れやすいケア方法

ストレッチやセルフマッサージ、ローラーを使った簡単なケアは、場所を選ばず始められるのも魅力です。無理のない範囲で継続することで、腰周りの筋膜を少しずつ緩め、体が動かしやすくなる実感を持つ人も多いようです。腰痛に悩む方は、自分の体調や生活リズムに合わせて取り入れてみるのも良いでしょう。

#筋膜リリース #腰痛の原因 #血行不良 #筋膜の癒着 #セルフケア

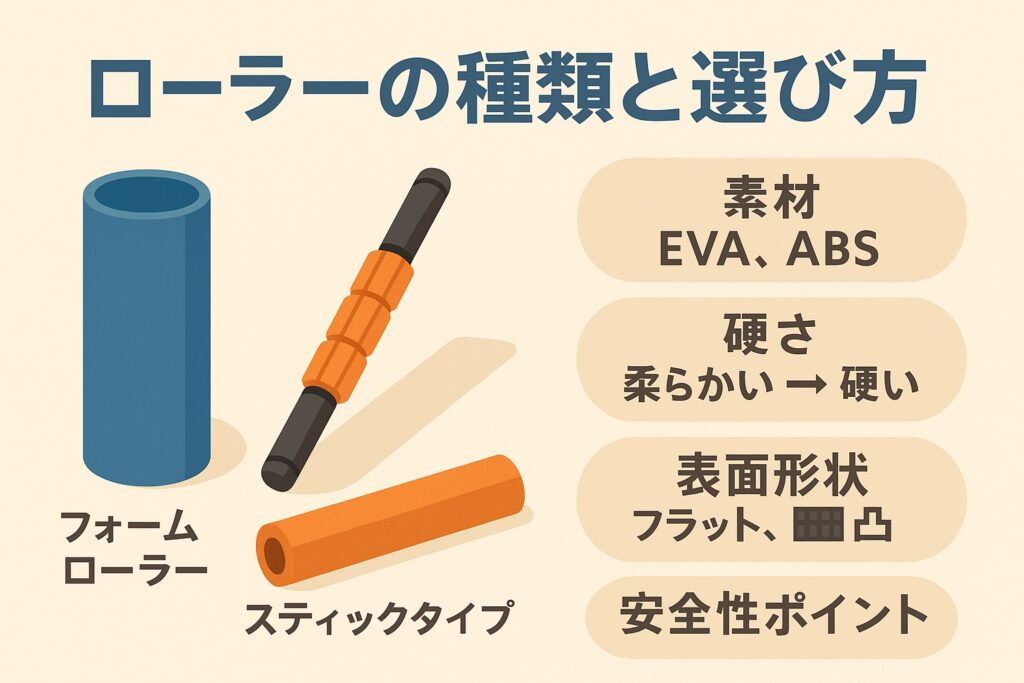

2. ローラーの種類と選び方

「ローラーって種類が多すぎてどれを選べばいいかわからない」という声、意外と多いんです。筋膜リリースで腰痛ケアを始めるなら、まずはローラーの特徴をしっかり理解することが大切だと言われています(引用元:https://himejibesho.com、https://ashiuraya.com)。

フォームローラーとスティックタイプの違い

ローラーには大きく分けてフォームローラーとスティックタイプの2種類があります。フォームローラーは円柱状で、床に置いて体重をかけながら広範囲をほぐせるのが特徴です。お尻や背中、太ももなど面積の広い部位のケアに向いているとされています。一方、スティックタイプは棒状で、手で転がしながら狙ったポイントを刺激できます。ふくらはぎや腰の横など、細かい部位をピンポイントでケアしたい方におすすめとされています(引用元:https://himejibesho.com)。

素材で選ぶポイント

ローラーの素材は、EVAとABSが主流です。EVA素材は柔らかめで、初心者でも使いやすいと人気です。ABS素材は硬くて耐久性が高く、しっかり圧をかけたい上級者やスポーツ経験者に選ばれることが多いそうです(引用元:https://ashiuraya.com)。

硬さと表面形状の選び方

硬さは柔らかめから硬めまで幅広く、体重や筋肉量に合わせて選ぶことが大切です。表面もフラットなものから凹凸がしっかり付いたタイプまでさまざまです。初めての方はフラットタイプから始め、慣れてきたら刺激の強い凹凸タイプに切り替えると、無理なく継続できると言われています。

安全性も忘れずに

硬すぎるローラーは筋膜だけでなく筋肉や関節にも負担をかける場合があるそうです。使う前には必ず耐久性やサイズをチェックし、自分に合ったものを選ぶことが重要です。迷ったときは、実際に店舗で触ってみたり、専門家のアドバイスを聞くと安心です。

#フォームローラー #スティックタイプ #素材選び #硬さと表面形状 #安全なセルフケア

3. 安全で効果的な使い方:アプローチ部位と手順

筋膜リリースをローラーで始めるとき、「腰がつらいから直接腰に当てよう」と思う方も多いのですが、それは避けたほうがいいと言われています。まずは関連する部位から緩めていくのが、安全で効果的なケアのコツです(引用元:https://sakaguchi-seikotsuin.com、https://ourage.jp)。

腰に直接当てないのが基本

腰はデリケートな部位なので、いきなり強い刺激を加えると筋肉や関節に負担がかかることがあるそうです。そのため、太もも裏・お尻・ふくらはぎといった腰とつながる筋肉をほぐすところから始めるのがおすすめです。下半身の大きな筋肉が緩むことで、腰周りも自然と動かしやすくなると言われています。

基本姿勢と動かし方

フォームローラーを床に置き、仰向けや横向きの姿勢で体重をかけながらゆっくり転がします。勢いをつけず、「痛気持ちいい」と感じる程度の圧を目安に行うのがポイントです。1か所につき20〜30秒、息を止めずに深呼吸しながら行うと、筋肉がよりリラックスしやすいとも言われています(引用元:https://ourage.jp)。

部位別のアプローチ手順

- 太もも裏(ハムストリング)

膝裏からお尻にかけてローラーを転がし、ゆっくり刺激を与えます。 - お尻(大殿筋)

片方ずつお尻を乗せ、前後左右に動かして筋肉を緩めます。 - ふくらはぎ(下腿三頭筋)

足首から膝裏に向けてローラーを転がし、下半身全体の血流を促します。

痛みの調整と継続のコツ

「これくらいなら心地いい」と感じる強さで行うことが大切です。強すぎる圧は筋肉をかえって緊張させることもあるので注意が必要です。短時間でも毎日続けることで、体がほぐれやすくなり、腰周りの動きも自然とスムーズになると報告されています(引用元:https://sakaguchi-seikotsuin.com)。

#太もも裏ケア #お尻ストレッチ #ふくらはぎリリース #痛気持ちいい #正しいフォーム

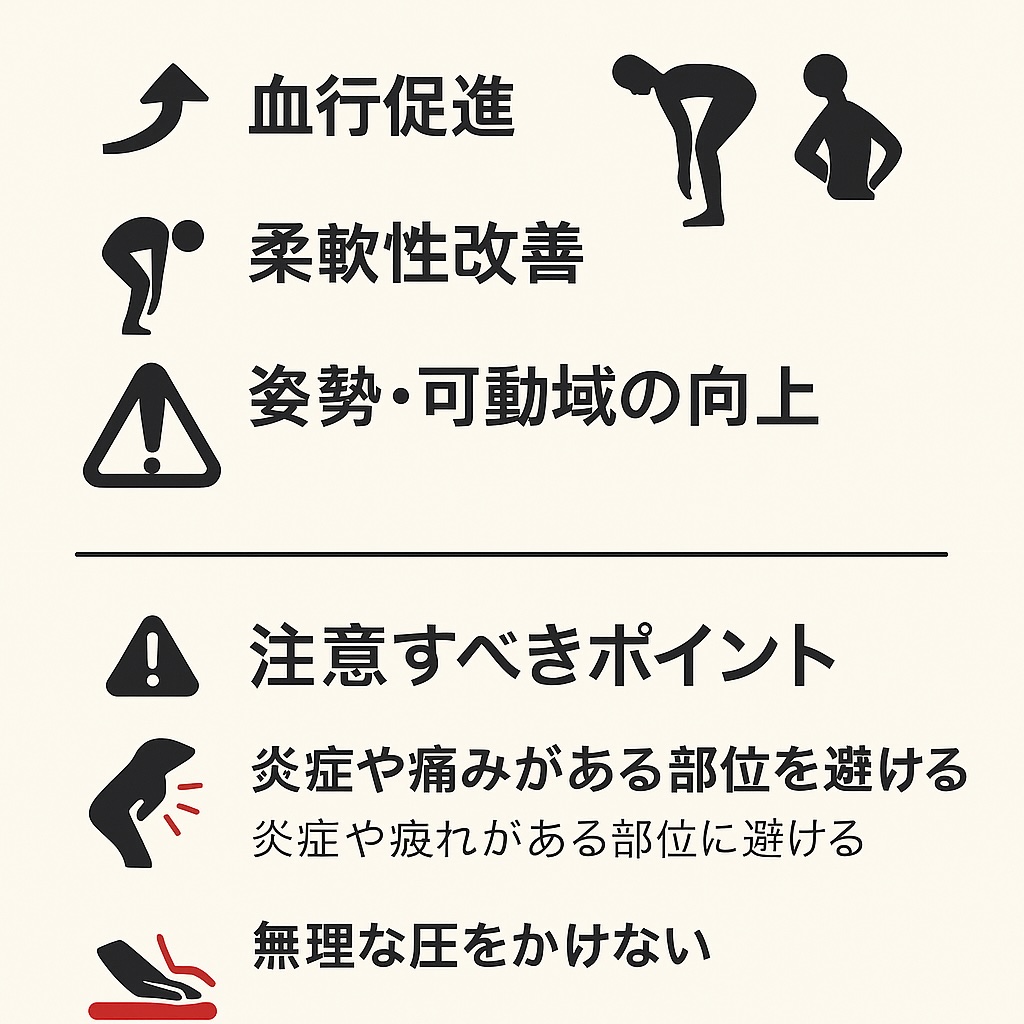

4. 効果と注意点

筋膜リリースをローラーで取り入れると、血行や柔軟性が良くなったり、姿勢が整いやすくなると言われています。一方で、使い方を間違えると炎症部位を刺激して痛みが強くなるリスクもあるので注意が必要です(引用元:https://sakaguchi-seikotsuin.com、https://takatsuki.kaizen-plus.com)。

期待できる主な効果

血行促進

ローラーで筋膜や筋肉に適度な圧をかけることで血流が促され、体の冷えや疲労感が和らぎやすくなると言われています。特にデスクワークが多い方は、下半身の血流改善に役立つケースがあるそうです。

柔軟性の向上

硬くなった筋膜がほぐれることで、筋肉の動きがスムーズになり、柔軟性が増すという声もあります。スポーツ前のウォームアップや、運動後のリカバリーにも取り入れられている理由の一つです(引用元:https://sakaguchi-seikotsuin.com)。

姿勢と可動域の改善

腰や背中の筋肉がほぐれると、自然と姿勢が整いやすくなったり、関節の可動域が広がったりすると報告されています。日常の動作が軽くなったと感じる方も多いようです(引用元:https://takatsuki.kaizen-plus.com)。

注意すべきポイント

炎症やケガがある場合は避ける

炎症が起きている部位や、ケガをしている箇所に直接ローラーを当てるのは避けたほうが良いとされています。刺激によって炎症が悪化する可能性があるためです(引用元:https://tarzanweb.jp)。

無理な圧をかけない

「強く押せば効く」というわけではなく、過剰な圧は逆効果になる場合があります。痛気持ちいい程度を目安にし、少しずつ慣らすことが大切だと言われています(引用元:https://co-medical.mynavi.jp)。

使い過ぎに注意

短時間でも毎日続ける方が、週末にまとめて長時間行うより安全です。特に初心者は、1部位につき20〜30秒程度から始めて、徐々に調整するのが安心です。

安全に続けるための工夫

- ウォームアップとして軽く体を動かした後に行う

- マットの上で安定した姿勢をとる

- 終わったあとは水分をとってリカバリーを意識する

こうしたポイントを押さえることで、安全で効果的なセルフケアとして習慣化しやすくなります。焦らず、自分の体と相談しながら取り入れていくことが大切です。

#血行促進 #柔軟性改善 #姿勢改善 #安全な使い方 #無理しない

5. 継続するための当記事オリジナルコツ

筋膜リリースは「短時間でも続けること」がポイントだと言われています。ここでは、初心者でも無理なく習慣化できるコツをまとめました(引用元:https://co-medical.mynavi.jp)。

初心者向けの頻度と時間

まずは1部位につき20〜30秒、週3回程度が目安です。長時間やる必要はなく、短い時間をこまめに取り入れる方が体への負担が少なく、習慣化しやすいそうです。慣れてきたら少しずつ時間を延ばし、部位を増やしていくのがおすすめと言われています。

入浴後やストレッチと組み合わせる

入浴後は体が温まり、筋肉や筋膜が柔らかくなっている状態です。このタイミングでローラーを使うと、よりスムーズにほぐしやすいという声が多くあります。また、軽いストレッチと組み合わせることで、筋肉の動きがよりスムーズになると報告されています(引用元:https://co-medical.mynavi.jp)。

リアルな体験談を参考にする

「仕事終わりに10分やるだけで腰がスッと軽くなる感じがある」

「朝のストレッチ代わりに使うと、一日の動きが楽になる」

こうした体験談を参考にすることで、取り入れ方のヒントになります。特に、同じ悩みを抱えている人の口コミを見つけると、やる気が維持しやすいという声もあります。

習慣化のための工夫

- リビングの目につく場所にローラーを置く

- 朝の支度前や寝る前など「時間を決めて使う」

- 音楽をかけたり、テレビを見ながら行う

こうした小さな工夫で、無理なく続けられる習慣になりやすいとされています。

焦らず、自分のペースで

「すぐに結果を出そう」と焦ると、続けることが苦しくなることもあります。大切なのは、無理のないペースで“気持ちよく続けられるリズム”を見つけることです。

#筋膜リリース #腰痛ケア #セルフケア習慣 #ストレッチ併用 #継続のコツ