肩甲骨の真ん中が痛い時、筋膜の癒着や姿勢不良、神経圧迫など複数の原因があります。自宅でできるセルフケアや受診の目安を整形外科専門医の視点から解説します。

1.肩甲骨の真ん中が痛い…まずは原因を整理

姿勢不良(猫背・巻き肩)の負荷

デスクワークやスマホの長時間使用で前かがみの姿勢が続くと、肩甲骨の真ん中に負担がかかりやすいと言われています。猫背や巻き肩は肩甲骨周囲の筋肉を常に引っ張る状態にし、慢性的なコリや痛みに発展するケースが少なくありません。引用元:札幌ひざのセルクリニック

筋膜の癒着・硬さによる痛み

筋肉を包んでいる筋膜が癒着して動きが悪くなると、肩甲骨の動きに制限がかかり、真ん中に痛みを感じやすくなると考えられています。特に同じ姿勢を長時間続ける人に多く見られる傾向があると報告されています。引用元:くまのみ整骨院

筋肉の使い過ぎ・疲労

普段運動不足の人が急に体を動かしたり、逆に仕事で肩や背中を酷使している場合、筋肉に過度な負担がかかります。その結果、炎症や疲労がたまり、肩甲骨の真ん中に痛みが生じることがあるとされています。引用元:札幌ひざのセルクリニック

頚椎・神経の影響(関連痛・しびれ)

首の骨や神経に不具合があると、痛みが肩甲骨周辺に広がることがあります。特にしびれを伴う場合は神経の圧迫が考えられ、専門的な検査が必要になる場合があると指摘されています。引用元:くまのみ整骨院

内臓や循環器由来の関連痛(危険サイン)

一見、肩甲骨の真ん中が痛いだけに思えても、心臓や肺など内臓由来の危険サインであることもあると言われています。胸の圧迫感や息苦しさを伴う場合は、放置せず医療機関への早めの相談が推奨されています。引用元:札幌ひざのセルクリニック

#肩甲骨の痛み

#姿勢改善

#筋膜リリース

#神経関連痛

#内臓由来のサイン

2.セルフチェック:あなたの痛み、どのタイプ?

姿勢タイプ:猫背や長時間前傾で悪化

デスクワークやスマホ操作を続けていると、背中が丸まりやすくなります。猫背や前傾姿勢は肩甲骨まわりに負担をかけやすいと言われており、特に長時間同じ姿勢をとっている人ほど痛みが強く出ることがあります。座り方や画面の高さを工夫するだけでも軽減につながる可能性があるとされています。引用元:くまのみ整骨院

動作型:特定の動きで痛む

「腕を上げた時にだけ痛い」「ひねる動作で違和感がある」といったケースは動作型の特徴です。筋肉や関節の使い方に偏りがあると、肩甲骨の真ん中に一時的な痛みを感じやすいと言われています。無理のない範囲でストレッチや体操を取り入れることが、日常生活の工夫になると考えられています。

関連痛型:胸の圧迫感や呼吸困難を伴う場合(心臓や肺)

肩甲骨の真ん中の痛みが「胸の圧迫感」や「息苦しさ」と一緒に出る場合、心臓や肺など内臓に関連した症状の可能性があると指摘されています。このような痛みは筋肉由来とは限らず、循環器や呼吸器にかかわるサインとされることもあるため注意が必要です。引用元:くまのみ整骨院

症状が強い場合はすぐに医師へ(来院の目安含む)

しびれ、強い圧迫感、呼吸の乱れなどを伴う場合は、放置せず早めに専門家へ相談することが望ましいと言われています。特に「普段と違う痛み」や「急激な悪化」があるときは、無理に我慢せずに行動することが安全につながります。

#肩甲骨の真ん中の痛み

#セルフチェック

#姿勢の影響

#関連痛サイン

#早めの相談

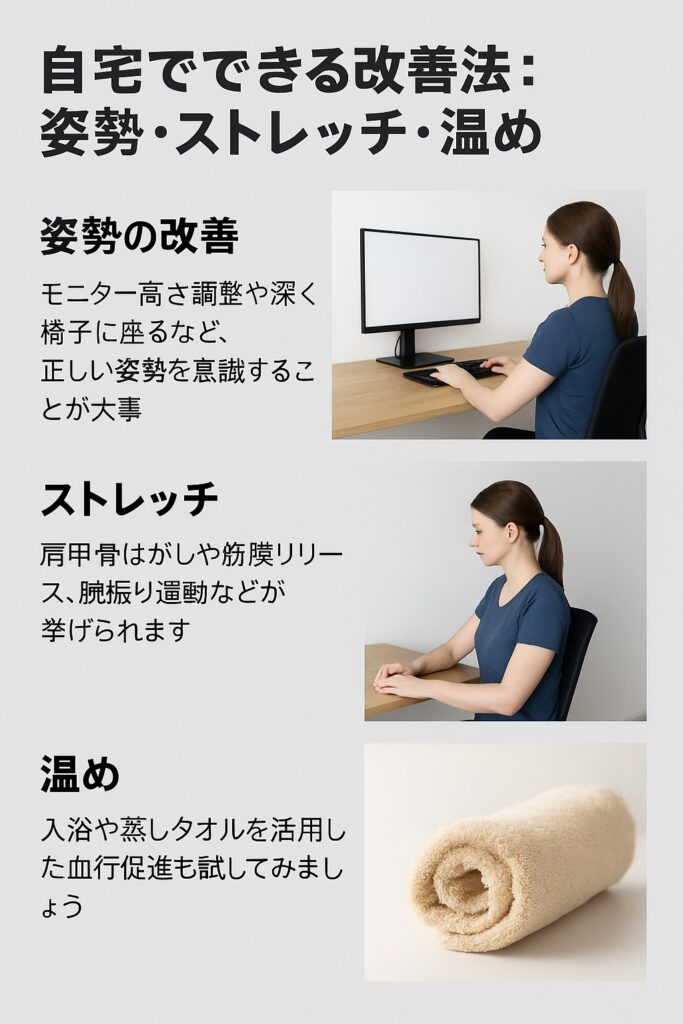

3.自宅でできる改善法:姿勢・ストレッチ・温め

姿勢の改善

肩甲骨の真ん中の痛みは、長時間のデスクワークやスマホ操作で姿勢が乱れることと深く関係していると言われています。モニターの高さを目線に合わせたり、椅子に深く腰掛けるだけでも体への負担が軽減しやすいとされています。特に「猫背になりがち」という人は、意識的に背筋を伸ばす工夫を取り入れるとよいでしょう。引用元:アールカイロプラクティックセンター / 札幌ひざのセルクリニック

ストレッチと筋膜リリース

動かさない時間が長いと肩甲骨まわりが硬くなり、痛みが出やすくなると考えられています。そこで役立つのが簡単なストレッチです。例えば、肩甲骨はがしや腕振り運動、また筋膜リリースを取り入れることで、血流の促進や可動域の改善につながると紹介されています。無理のない範囲で毎日続けることがポイントだとされています。引用元:fujiyaku-direct.com

温めによる血流改善

肩甲骨の真ん中の痛みが強くなるのは、血流の滞りも一因とされます。そのため、入浴や蒸しタオルで温めるケアが有効だと言われています。お風呂にゆっくり浸かるだけでも筋肉がほぐれやすくなり、心身ともにリラックスしやすいと考えられています。デスクワークの合間に蒸しタオルを当てる習慣もおすすめです。引用元:fujiyaku-direct.com

#肩甲骨の真ん中の痛み

#自宅ケア

#姿勢改善

#肩甲骨ストレッチ

#血流促進

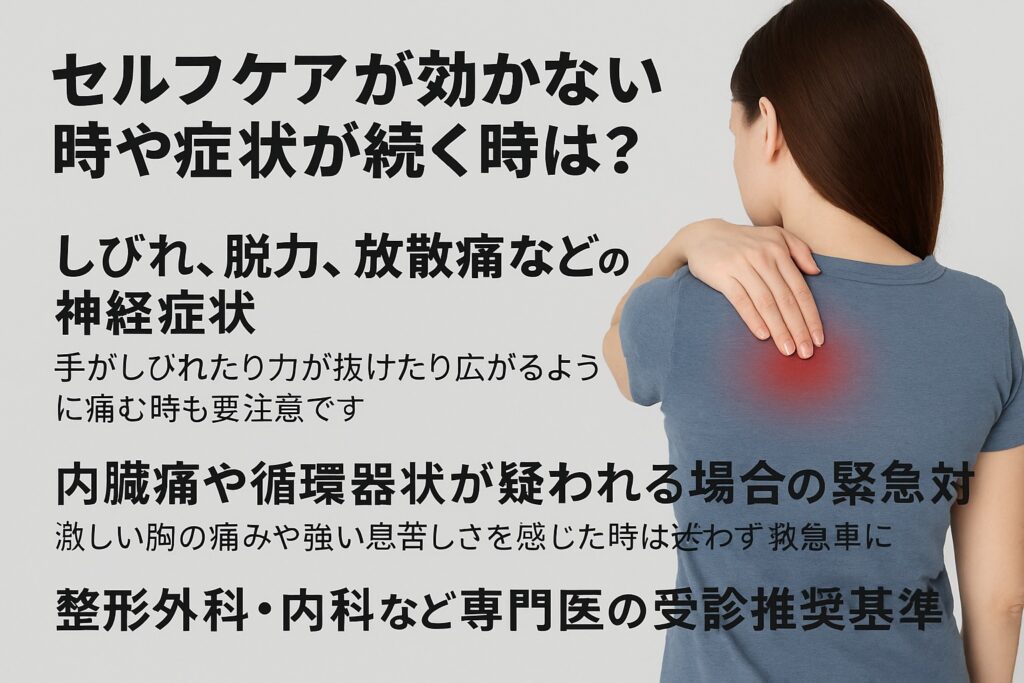

4.セルフケアが効かない時や症状が続く時は?

しびれ、脱力、放散痛などの神経症状

肩甲骨の真ん中の痛みに加えて、手や腕にしびれが広がったり、力が抜けるような感覚がある場合は神経の影響が考えられると言われています。特に放散痛(痛みが肩から腕や背中へ広がる感覚)は注意が必要とされ、セルフケアだけでは改善しにくいケースもあるとされています。引用元:karada-seikotu.com

内臓痛や循環器症状が疑われる場合の緊急対応

肩甲骨の痛みが胸の圧迫感や息苦しさを伴っている場合、心臓や肺など内臓由来の可能性があると指摘されています。このような痛みは筋肉や骨格が原因とは限らず、循環器疾患などのサインであることも報告されています。特に突然の激しい胸の痛みや呼吸困難を感じる場合は、迷わず緊急の対応を検討することが推奨されています。引用元:tokyo-seikeigeka.jp / アリナミン

整形外科・内科など専門医の来院推奨基準

セルフケアを続けても痛みが改善しない場合や、数週間たっても症状が変わらない時には、専門医への相談がすすめられています。整形外科では骨や神経の状態を確認する触診が行われることが多く、必要に応じて内科や循環器科との連携が考えられるとも言われています。安心のためにも、日常生活に支障を感じる段階で来院することが望ましいとされています。引用元:karada-seikotu.com

#肩甲骨の真ん中の痛み

#セルフケア限界

#神経症状サイン

#内臓由来の痛み

#専門医相談

5.予防のための習慣と環境作り

日常に取り入れたい体操・習慣

肩甲骨の真ん中の痛みを予防するためには、日々の小さな積み重ねが大切だと言われています。例えば、1日に数回のストレッチや軽い運動を続けることで、筋肉の柔軟性や血流が保たれやすいとされています。特にデスクワークの合間に肩を回したり、深呼吸をしながら姿勢を整えるだけでも効果的だと紹介されています。引用元:アリナミン

デスク環境改善、バッグの持ち方、休憩タイミング

長時間のパソコン作業は肩甲骨に負担をかけやすいため、モニターの高さや椅子の座り方を工夫することがすすめられています。また、バッグを片側だけで持ち続ける習慣も体のバランスを崩す要因になりやすいと指摘されています。さらに、1時間ごとに立ち上がって軽く体を動かすなど、適度な休憩を入れることも予防に役立つとされています。引用元:fujiyaku-direct.com

睡眠・バランスの取れた栄養習慣の補足

十分な睡眠と栄養バランスの整った食事は、体の回復に欠かせない要素だと考えられています。タンパク質やビタミン、ミネラルをしっかり摂ることで筋肉や神経の働きが整いやすくなり、疲労の蓄積を防ぎやすいとされています。加えて、睡眠の質を高める工夫(寝る前のスマホ使用を控えるなど)も体の負担軽減につながると言われています。引用元:fujiyaku-direct.com

#肩甲骨の真ん中の痛み予防

#ストレッチ習慣

#デスク環境改善

#睡眠と栄養

#日常ケア