足が冷える 病気 として、冷えの原因や検査の必要性を医師監修で解説。冷え症から隠れた病気、チェックすべき症状まで、早期に対処したい方へ

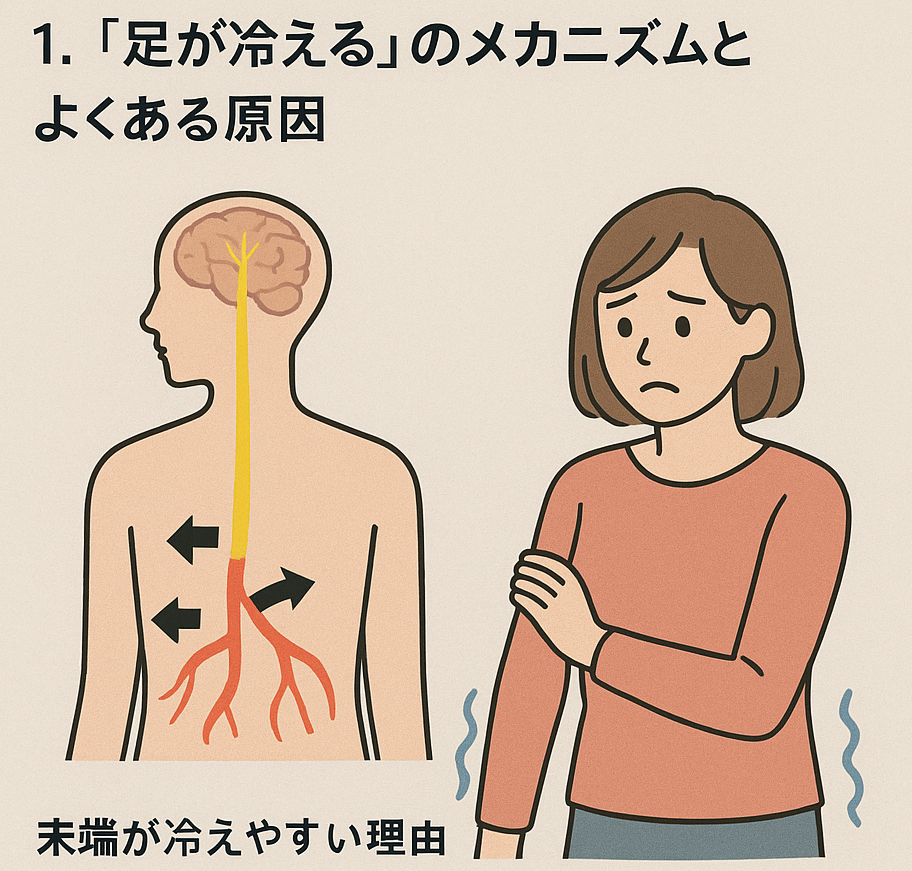

1、「足が冷える」のメカニズムとよくある原因

自律神経と血管の関係

「足が冷える」という感覚は、単なる体質の問題ではなく、自律神経の働きと深く関わっていると言われています。気温が下がると、自律神経は体温を守るために血管を収縮させます。特に体の末端である手足は血流が届きにくく、その結果、冷えを感じやすいのです。引用元: 第一三共ヘルスケア

冷え症の代表的な原因

冷えが慢性的に続く背景には、いくつかの要因が重なっているケースが多いとされています。例えば、運動不足による筋肉量の低下は血流を悪くし、熱を作りづらい体質につながります。また、女性はホルモンバランスの影響で冷えやすいとされ、加えてストレスや不規則な生活習慣も自律神経の乱れを引き起こす原因になるそうです。引用元: 吹田駅前つわぶき内科・整形外科

生活習慣と冷えの関わり

日常生活の中でも、食生活の偏りや睡眠不足、長時間のデスクワークなどが血行不良を悪化させることがあります。塚原製薬の解説によると、こうした要素が積み重なることで「冷え体質」が固定化しやすくなるといわれています。引用元: 塚原製薬

足の冷えは一時的な現象だけでなく、体の機能や生活リズムが影響していることが多いと考えられています。冷えを和らげるためには、まずは自分の生活習慣や体のサインに目を向けることが大切だといえるでしょう。

#足が冷える

#冷え性の原因

#自律神経と血流

#女性とホルモンバランス

#生活習慣と冷え

2、冷えが慢性化しているときに疑うべき“病気”

内科系の背景にある病気

足の冷えが慢性的に続く場合、単なる冷え性ではなく内科的な病気が隠れていると言われています。代表的なものに貧血や低血圧があり、血液の巡りが悪くなることで酸素や栄養が末端に行き届きづらくなるそうです。また、甲状腺機能低下症も代謝を落とし体温調節が乱れやすくなるとされ、膠原病(SLE)など自己免疫の異常も冷えの一因と考えられています。さらに、自律神経失調症は血管の収縮や拡張がうまく働かず、慢性的な冷えにつながるケースがあるようです。引用元: Fdoc

血管系の病気との関連

血流そのものに問題があると、足の冷えはより深刻になります。第一三共ヘルスケアの情報によれば、閉塞性動脈硬化症(ASO)は動脈硬化によって足の血管が細くなり、歩くと冷えや痛みを伴うとされています。バージャー病は喫煙者に多いとされる血管の炎症疾患で、レイノー病は寒さやストレスで指先や足先の血管が過剰に収縮し、強い冷えや色の変化が起こると説明されています。引用元: 第一三共ヘルスケア

専門医が注意を促すケース

池上みなみ内科やしんゆり病院などの医療機関でも、足先の冷えと合わせて「しびれ」「皮膚の色の変化」「歩行時の痛み」がある場合は血管系疾患の可能性を疑うべきとされています。また、江戸川区のカミヤ治療院や天白たかさかの森クリニックの情報でも、慢性的な冷えは単なる体質ではなく、背景に循環器系の問題が隠れていることがあると紹介されています。引用元: 池上みなみ内科, しんゆり病院, 天白たかさかの森クリニック

慢性的な冷えは「ただの冷え性」と思い込みがちですが、貧血や甲状腺疾患、自己免疫疾患、そして動脈硬化やレイノー病など、放置できない病気のサインであることもあると言われています。冷え以外の症状を感じたときには、早めに医療機関で相談することが推奨されています。

#足の冷え

#隠れた病気

#血管系疾患

#甲状腺機能低下症

#慢性的な冷え

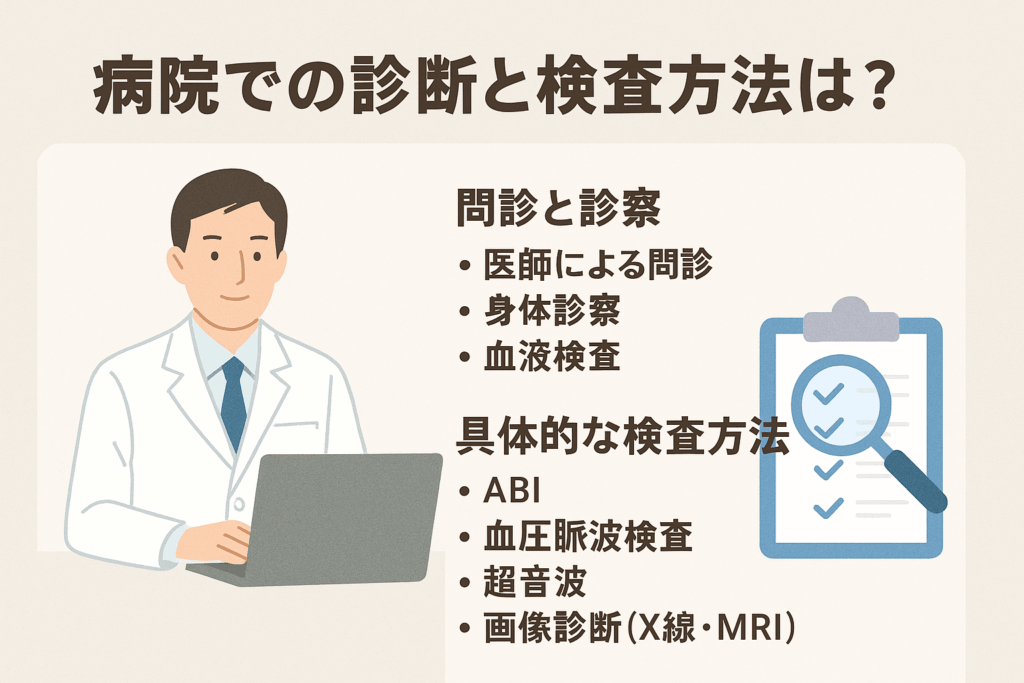

3、病院での触診と検査方法は?

医師による問診と身体触診

足の冷えが長引いているとき、病院ではまず医師による問診から始まると言われています。生活習慣や既往歴、症状が出るタイミングなどを丁寧に確認し、次に体の触診で皮膚の色、温度、血流の状態を観察するとされています。血液検査では、貧血や甲状腺機能の異常など全身に関わる病気が隠れていないかを調べることも多いようです。引用元: 吹田駅前つわぶき内科・整形外科

詳細な検査方法

冷えが病気に関連している可能性が高い場合、より詳しい検査が行われることがあります。たとえばABI(足関節上腕血圧比)は、足と腕の血圧を比較することで動脈硬化や血流障害を調べる方法とされています。血圧脈波検査も同様に、血管の硬さや詰まり具合を評価できる検査として活用されるようです。引用元: 市川駅前本田内科クリニック

画像や神経の検査

さらに、超音波検査では血管の内部を直接確認し、閉塞や狭窄の有無を把握できると言われています。場合によってはX線やMRIなどの画像検査を組み合わせることもあります。また、しびれや感覚異常を伴うときには神経伝導検査を行い、末梢神経の状態をチェックすることもあるとされています。引用元: Fdoc

足の冷えは一見すると些細な症状に見えますが、病院での問診から画像検査まで幅広いアプローチが取られると言われています。自分では気づきにくい病気が隠れている場合もあるため、違和感が続く際には専門機関で相談することが大切だと考えられています。

#足の冷えと検査

#ABI検査

#血圧脈波検査

#超音波検査

#神経伝導検査

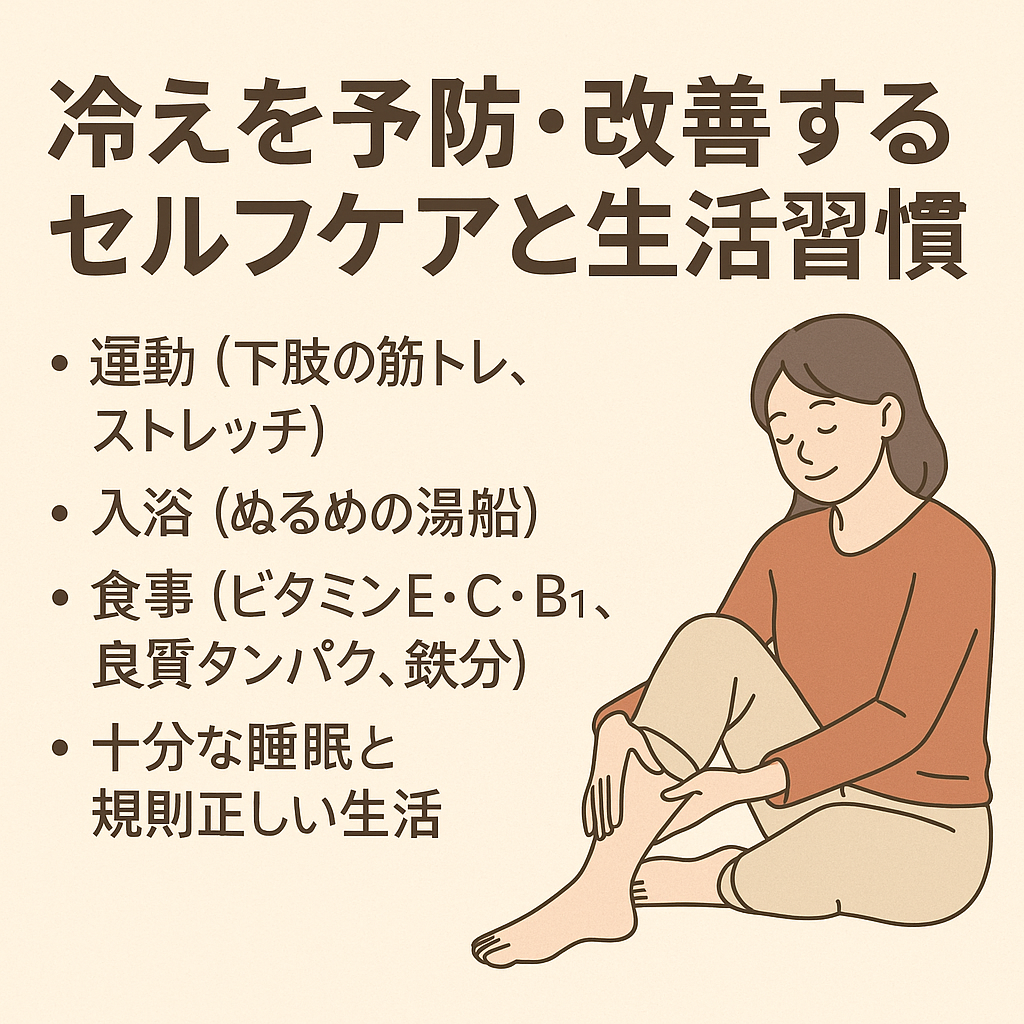

4、冷えを予防・改善するセルフケアと生活習慣

運動で血流をサポート

足先の冷えを和らげるには、下肢の筋肉を意識した運動が効果的だと言われています。例えばスクワットやふくらはぎのストレッチは、血液を心臓に押し戻す「ポンプ機能」を強める働きが期待できるそうです。吹田駅前つわぶき内科や大生水野クリニックの情報でも、日常生活に軽いウォーキングや体操を取り入れることで血流が改善しやすいと紹介されています。引用元:吹田駅前つわぶき内科・整形外科

入浴と食事で体を温める

ぬるめのお湯にゆっくり浸かることは、全身の血行を整える方法としてよく知られています。ハートむつあいクリニックの解説によると、急激に熱いお湯よりも38〜40℃程度の湯船が自律神経にやさしく、リラックス効果も得られるそうです。また、食事面ではビタミンEやC、B1のほか、良質なタンパク質や鉄分を意識すると冷え対策につながるとされています。引用元:ハートむつあいクリニック

睡眠と生活リズムを整える

慢性的な冷えは、ストレスや不規則な生活習慣とも深く関係していると言われています。特に睡眠不足は自律神経のバランスを乱し、血管の働きに影響を与えるそうです。ステップ木更津鍼灸治療院では、就寝前のスマホ使用を控えることや規則正しいリズムを意識することが、自律神経の安定につながると紹介されています。引用元:ステップ木更津鍼灸治療院

運動・入浴・食事・睡眠といった日常の工夫を積み重ねることで、足の冷えは少しずつ改善に向かうと考えられています。特に「無理なく続けられる方法」を見つけることが、冷え予防の大きなポイントといえるでしょう。

#足の冷え対策

#生活習慣改善

#入浴と食事

#ストレスケア

#血流サポート

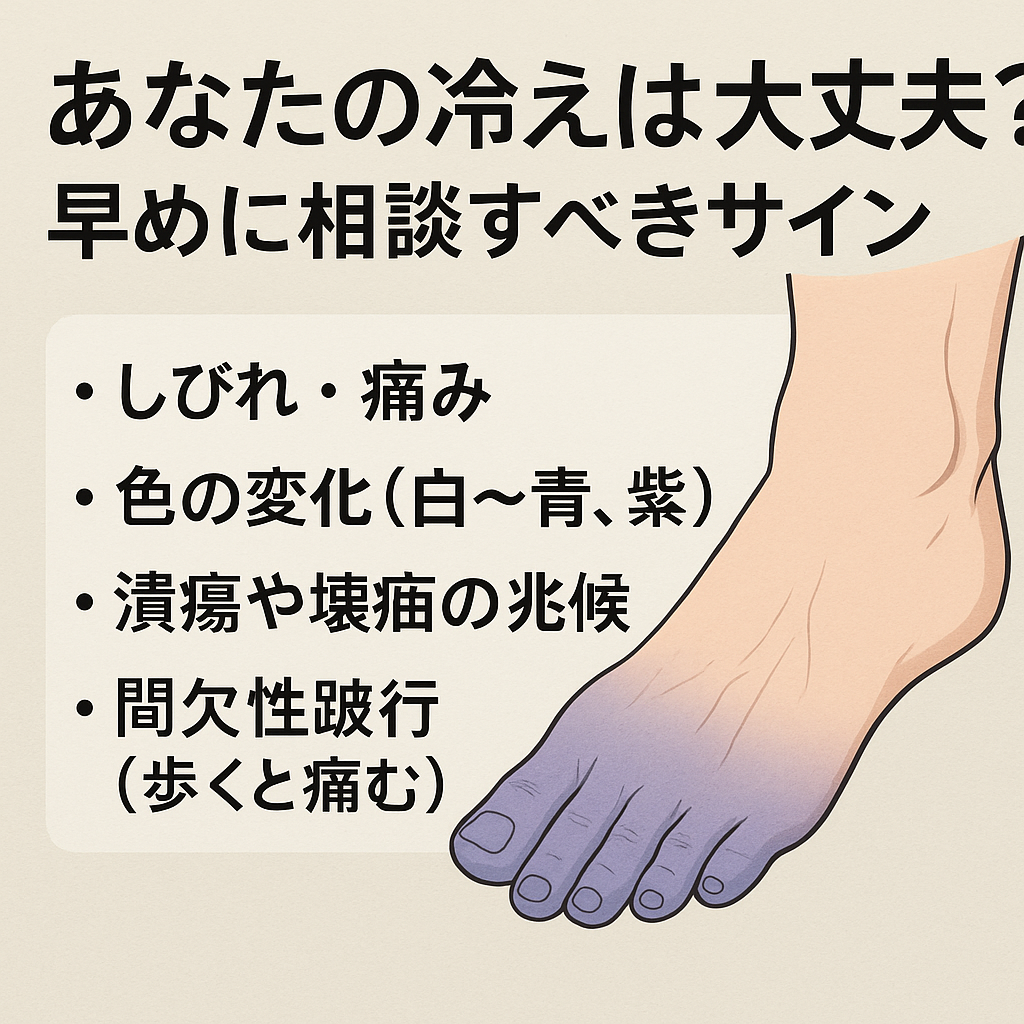

5、あなたの冷えは大丈夫?早めに相談すべきサイン

危険を知らせる体のサイン

単なる冷えと思っていても、注意が必要なサインが隠れている場合があります。例えば「しびれ」や「痛み」が続くときは、神経や血流に関わる異常が背景にあることがあるとされています。また、足先の色が白から青、さらには紫に変化するケースも血流障害を示すサインと考えられています。ステップ木更津鍼灸治療院やカミヤ治療院でも、潰瘍や壊疽の兆候が現れた際には早めの相談が重要と紹介されています。引用元:ステップ木更津鍼灸治療院

歩行時の違和感にも注意

「歩くと足が痛む」「休むと少し楽になる」といった症状は、間欠性跛行と呼ばれることがあります。これは血管が細くなり、歩行時に酸素不足を起こしている状態を示すことがあると言われています。しんゆり病院や天白たかさかの森クリニックの情報でも、こうした症状がある場合は循環器系の検査をすすめているようです。引用元:しんゆり病院

早めに相談すべき理由

慢性的な冷えそのものも不快ですが、しびれや潰瘍の兆候が重なったときには、循環器や内分泌、整形外科、心療内科などでの相談が推奨されています。Fdocや市川駅前本田内科クリニックでも、冷えと他の症状が同時に出ているときは自己判断せず、早めの来院が望ましいと紹介されています。引用元:Fdoc, 市川駅前本田内科クリニック

まとめ

足の冷えに加えて「色の変化」「しびれ」「潰瘍」「歩行時の痛み」があるときは、単なる体質ではなく病気のサインである可能性があると考えられています。違和感を感じたら早めに専門家へ相談することが、安心につながると言えるでしょう。

#足の冷えサイン

#早期相談

#循環器疾患

#間欠性跛行

#色の変化と冷え