首こり 一瞬で治す方法を徹底解説!ストレッチ・ツボ押し・マッサージ・グッズなど、人それぞれの悩みに合わせた即効ケア法を、医学的・整体師監修の視点で紹介します。

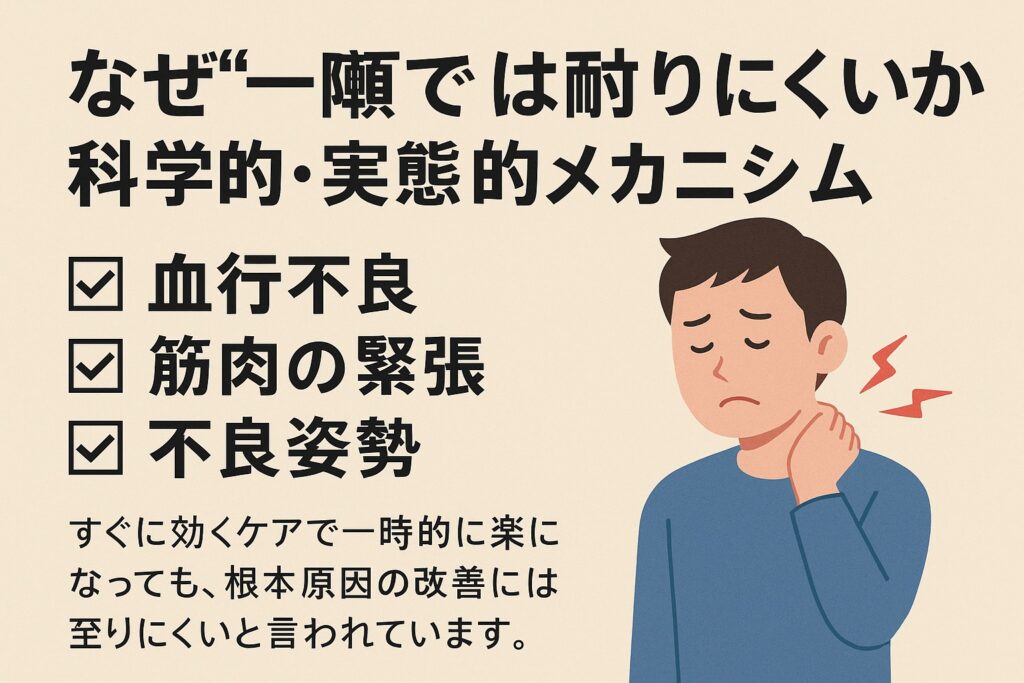

1.なぜ”一瞬”では治りにくいのか?科学的・実態的なメカニズム

首こりの代表的な原因

首こりは、多くの場合「血行不良」「筋肉の緊張」「不良姿勢」といった要素が組み合わさって起こると言われています。たとえば、長時間のデスクワークやスマホの使用は、同じ姿勢を取り続けることで首の筋肉に負担をかけ、血液の循環を悪くしてしまいます。血行が滞ると酸素や栄養が筋肉に届きにくくなり、疲労物質が溜まることで「こり」を感じやすくなるのです(引用元:リハサク、住吉鍼灸整骨院、コラントッテ)。

“即効”ケアの効果と限界

「首こりを一瞬で治す」といった表現は魅力的に見えますが、実際には一度のストレッチやツボ押しで根本的な改善に至るのは難しいと言われています。確かに軽いストレッチやマッサージを行うことで一時的に血流が促され、筋肉が柔らかくなることはあります。しかし、それはあくまで一過性の変化であり、原因そのものを取り除いたわけではありません。例えるなら、冷えた体を温泉で温めるとその場では楽になりますが、生活習慣を変えなければ再び冷えてしまうのと同じ仕組みです。

期待と現実のバランス

「すぐに楽になりたい」という気持ちは誰しも持っています。ただし、首こりの根本原因は日々の姿勢や習慣と深くつながっているため、即効性のあるケアだけに頼ると、再発や慢性化につながりやすいと考えられています。そのため、短期的なセルフケアで症状を和らげつつ、長期的には姿勢改善や運動習慣の見直しを取り入れることが大切だと言えるでしょう。

#首こり #一瞬で治す #血行不良 #不良姿勢 #筋肉緊張

2.即効性が期待できるセルフケア5選

胸鎖乳突筋マッサージと首横ストレッチ

首の横にある胸鎖乳突筋は、スマホ操作やデスクワークで強張りやすい筋肉です。指先で軽くつまみながら上下に動かすと、血流が促されて楽になると言われています。ストレッチは、ゆっくり首を横に倒して1〜2分キープするのが目安です。強く引っ張るのではなく、呼吸を意識して自然に行うのがポイントです(引用元:住吉鍼灸院・接骨院、Lierrey)。

肩甲骨を大きく回すストレッチ

首こりは首だけでなく肩甲骨の動きとも深く関係していると言われています。両肩を耳に近づけるように持ち上げ、そのまま後ろに大きく回す動きを5〜10回繰り返します。1分程度でできる手軽さも魅力で、デスクワークの合間に取り入れやすい方法です(引用元:タウンワーク)。

ツボ押し(玉枕・風池・天牖)

首の後ろや耳の下には、首こりを和らげるとされるツボがあります。玉枕(後頭部の中央寄り)、風池(後頭部の髪の生え際)、天牖(耳の後ろの少し下)を、心地よいと感じる強さで5〜10秒ほど押すとよいと言われています。ツボ押しはリラックス効果も期待できるため、就寝前の習慣にも向いています(引用元:リハサク)。

アイシング(炎症時に限定)

炎症がある場合や急に痛みが出た場合は、温めるよりも冷やす方が良いとされています。保冷剤をタオルで包み、首に10〜15分当てるのが目安です。長時間行うと逆に血流が悪くなるため、短時間にとどめることが大切です(引用元:住吉鍼灸院・接骨院)。

軽い有酸素運動(ウォーキングなど)

首だけをほぐしても、全身の血流が悪ければ再びこりやすくなると言われています。20分程度のウォーキングや軽いジョギングで全身の循環を促すことが、首まわりの緊張を和らげる補助になります。無理のない範囲で継続することが大切です(引用元:Lierrey)。

#首こり #セルフケア #ストレッチ #マッサージ #即効対策

3.症状別に効くケアを使い分けよう

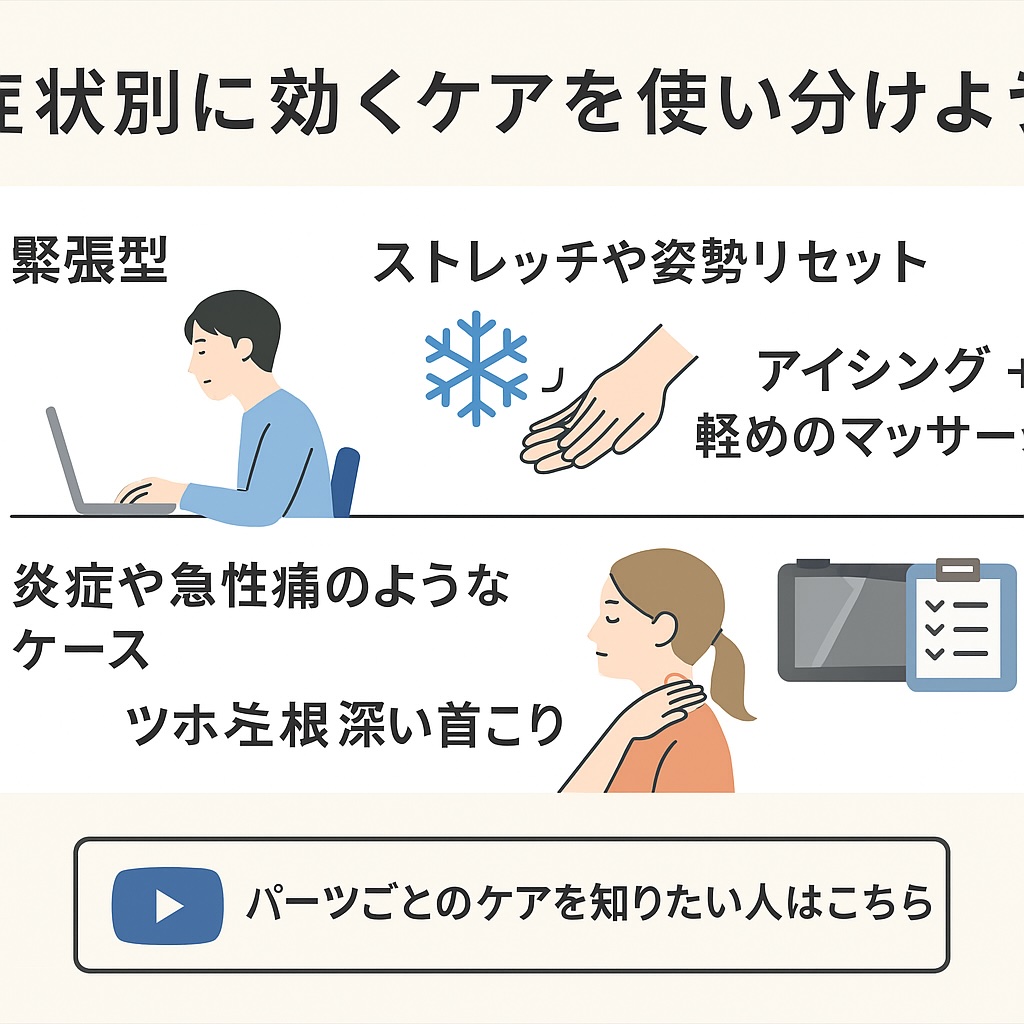

緊張型(長時間PC・スマホなど)の場合

パソコン作業やスマホの長時間使用で首に負担がかかると、筋肉が緊張しやすいと言われています。こうしたケースでは、こまめに姿勢をリセットすることが大切です。例えば1時間に1度は席を立ち、首を左右にゆっくり倒すストレッチや、肩甲骨を大きく回す運動を取り入れると血流が改善しやすいと考えられています。ちょっとした休憩の合間に数分行うだけでも、首の重だるさが和らぐことがあるようです(引用元:Lierrey、タウンワーク)。

炎症や急性痛のようなケース

突然の痛みや炎症がある場合には、無理に動かすと逆効果になりやすいと言われています。そのようなときは、まずアイシングで10〜15分ほど冷却し、炎症を鎮めるのが推奨されています。その後、痛みが落ち着いてきたら、軽めのマッサージを取り入れることで血行をサポートできるとされています。冷却と刺激をバランスよく取り入れることがポイントです(引用元:住吉鍼灸院・接骨院)。

慢性的で根深い首こりの場合

長年の姿勢のクセや生活習慣が影響している首こりは、一時的なケアだけでは改善しづらいと言われています。玉枕・風池などのツボ押しを習慣に取り入れると、リラックス効果や血行促進が期待できるとされています。さらに、デスク環境の見直しや睡眠の質改善、軽い有酸素運動などを日常生活に組み込むことが重要です。根本的な改善には、短期的なセルフケアと生活習慣の両立が欠かせないと考えられています(引用元:リハサク)。

動画での学習も効果的

文字だけでは分かりづらい動きも、動画を参考にすると理解しやすい場合があります。YouTubeなどでパーツごとのケア方法を確認すると、正しいフォームや呼吸法がわかりやすく、取り入れやすくなるでしょう。

#首こり #ストレッチ #アイシング #ツボ押し #生活習慣改善

4.生活習慣で根本改善!再発予防のためにすべきこと

姿勢の見直しで負担を減らす

首こりを繰り返さないためには、まず普段の姿勢を整えることが大切だと言われています。パソコン画面は目の高さに合わせ、椅子は深く腰掛けて背中を支えるように座ることがポイントです。画面との距離も40cm前後を目安にし、猫背にならないよう意識するだけでも負担が軽くなると考えられています(引用元:リハサク)。

定期的なストレッチと体幹運動

長時間同じ姿勢を続けると血流が滞りやすいため、1時間に一度は首や肩を軽く回したり、立ち上がって伸びをするのがおすすめです。さらに、体幹を支えるインナーマッスルを鍛えると、正しい姿勢を維持しやすくなると言われています。ヨガやピラティスの簡単な動きも有効とされています(引用元:タウンワーク)。

適度な有酸素運動で循環をサポート

ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動は、全身の血流を促し、筋肉に必要な酸素を届けやすくすると言われています。特に1回20分程度の運動を週に数回取り入れると、首周りの筋肉が硬くなりにくいと考えられています。息が切れない程度のペースで継続することがポイントです(引用元:Lierrey)。

睡眠リズムとストレス管理

首こりの背景には、自律神経の乱れやストレスも関与していると言われています。規則正しい睡眠リズムを心がけ、寝る前はスマホやパソコンの使用を控えるとリラックスしやすいです。さらに、深呼吸や軽いストレッチを取り入れることで、副交感神経が優位になりやすく、筋肉の緊張がやわらぐと考えられています。

#首こり #生活習慣改善 #ストレッチ #有酸素運動 #姿勢リセット

5.改善しない場合は専門家へ!選び方とセルフケア併用のススメ

専門家へ相談すべきサイン

首こりがセルフケアで一時的に和らいでも、しびれや頭痛、手の感覚異常などが出ている場合には、早めに専門家へ相談することがすすめられています。特に、長期間続く強いこりや夜間に症状が悪化するケースは、放置せず整形外科や接骨院での検査が必要だと言われています(引用元:リハサク、住吉鍼灸院・接骨院)。

専門家の選び方

整体や接骨院は、姿勢改善や筋肉の調整を目的とした施術を受けたい人に向いていると考えられています。一方で、整形外科ではレントゲンやMRIなどの画像検査によって原因を詳しく確認できる場合があります。それぞれの特徴を理解し、自分の状態に合った場所を選ぶことが大切だとされています(引用元:コラントッテ)。

セルフケアと専門的ケアの両立

専門家に頼ることと、自分でできるケアを続けることは相反するものではなく、むしろ相乗効果が期待できると言われています。例えば、整体で首や肩の可動域を広げてもらいながら、自宅ではストレッチや体幹トレーニングを継続する、といった組み合わせが望ましいとされています。自分だけで対処するには限界があるため、状況に応じて専門家とセルフケアをうまく組み合わせていく意識が重要です。

#首こり #専門家相談 #整体 #整形外科 #セルフケア併用