顔のむくみが気になる方必見。原因(生活習慣/病気/ホルモン)をわかりやすく解説し、自宅でできる対策法や受診タイミングを徹底ナビゲートします。

1.顔のむくみとは? メカニズムと見た目の変化を解説

医学的にみた「顔のむくみ」とは

「顔のむくみ」は医学的には**浮腫(ふしゅ)**と呼ばれる現象だと言われています。体の中で余分な水分が皮下組織に溜まり、皮膚の表面が膨らんで見える状態を指します(引用元:症状検索エンジン「ユビー」 by Ubie)。特に顔は皮膚や筋肉が比較的薄く、血液やリンパの流れが停滞すると、他の部位よりも腫れぼったさを感じやすいのが特徴です。

メカニズムの基本

本来、体内の水分は血管やリンパ管を通じて循環しています。しかし、睡眠不足や塩分の摂りすぎ、血行不良などによってバランスが崩れると、組織に水分が溜まりやすくなると言われています。これが「朝起きたら顔がパンパン」という状態につながります。

見た目の変化として表れるサイン

むくみが起きると、単に「太ったように見える」だけでなく、表情にも変化が出てきます。

腫れぼったさやシワの変化

顔全体が腫れぼったくなり、特に目の下や頬がふくらんで見えることが多いです。また、一時的に皮膚が引っ張られることで小じわが目立たなくなるケースもあると説明されています(引用元:メディカルノート)。

赤みや硬さの有無

単なる水分貯留によるむくみの場合、押すとへこむ「圧痕」が残ることがあります。反対に、赤みや硬さを伴うときは炎症や他の病気が隠れている可能性もあるため注意が必要だと言われています(引用元:症状検索エンジン「ユビー」 by Ubie)。

まとめ

顔のむくみは一見軽いトラブルに見えますが、その裏には生活習慣や体の循環バランスが大きく関わっていると考えられています。腫れぼったさや赤みなど、見た目の変化を見逃さず、日常の中で体のサインを意識していくことが大切だと言えるでしょう。

#顔のむくみ #浮腫 #血行不良 #生活習慣 #セルフチェック

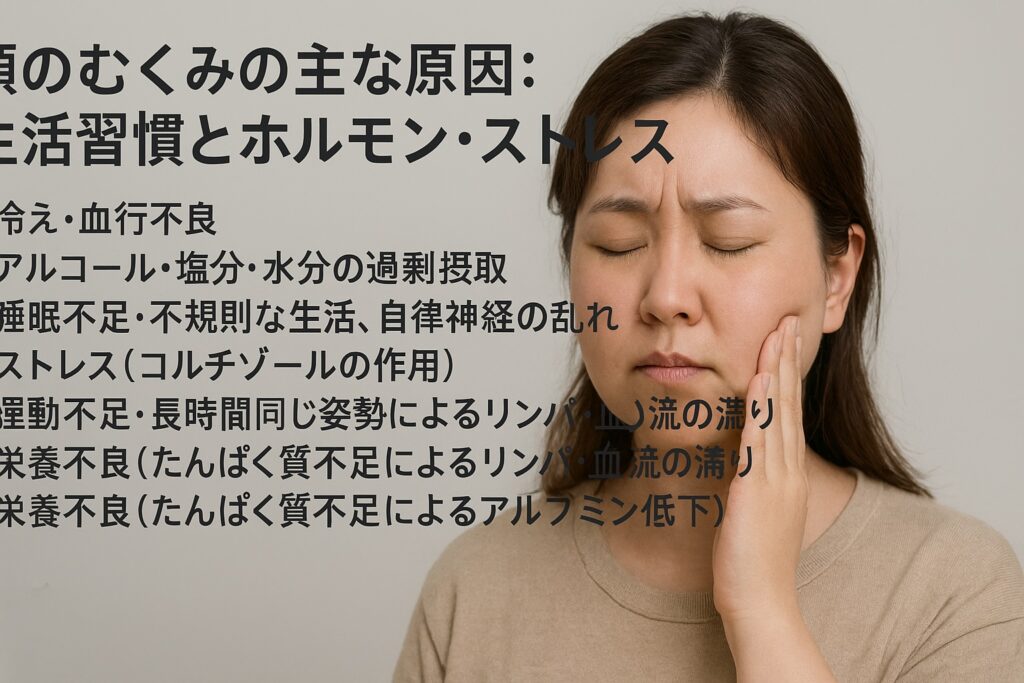

2.顔のむくみの主な原因:生活習慣とホルモン・ストレス

冷えと血行不良

体が冷えると血流が滞りやすくなり、余分な水分や老廃物が排出されにくい状態になると言われています。特に冬場やエアコンの効いた室内では、血管が収縮し循環が悪くなるため、顔のむくみが強調されることがあります(引用元:アリナミン健康)。

アルコール・塩分・水分の過剰摂取

お酒を飲んだ翌日に顔がむくみやすいと感じる人は多いです。アルコールは血管を拡張させ、また利尿作用によって体内の水分バランスを乱すと言われています。同様に塩分や水分の摂りすぎも体内に水分をため込みやすくするため、顔が腫れぼったく見える原因になります(引用元:アリナミン健康、ドクターリセラ、Doctor.H by Mico stella)。

睡眠不足と自律神経の乱れ

睡眠不足や生活リズムの乱れは、自律神経のバランスを崩しやすく、血流やリンパの流れを滞らせることにつながると言われています。夜更かしが続いたあとに顔がむくみやすいのはこのためと考えられています(引用元:アリナミン健康)。

ストレスとホルモンの影響

強いストレスを感じると、副腎から分泌されるコルチゾールが増加するとされています。このホルモンは体に水分をため込みやすくする作用を持ち、結果として顔のむくみにつながるケースがあると言われています(引用元:MAEÉ、アリナミン健康)。

運動不足や長時間の同じ姿勢

デスクワークなどで同じ姿勢を続けていると、リンパや血流が滞りやすくなります。運動不足が重なるとさらに代謝が低下し、顔を含め全身のむくみが出やすくなると考えられています(引用元:アリナミン健康、ドクターリセラ)。

栄養不足によるアルブミン低下

体内の水分バランスを調整するのに重要なたんぱく質が不足すると、血中のアルブミン濃度が低下し、水分が血管外へ漏れやすくなることが知られています。これも顔のむくみの一因になると言われています(引用元:アリナミン健康)。

#顔のむくみ #生活習慣 #ストレス #血行不良 #栄養不足

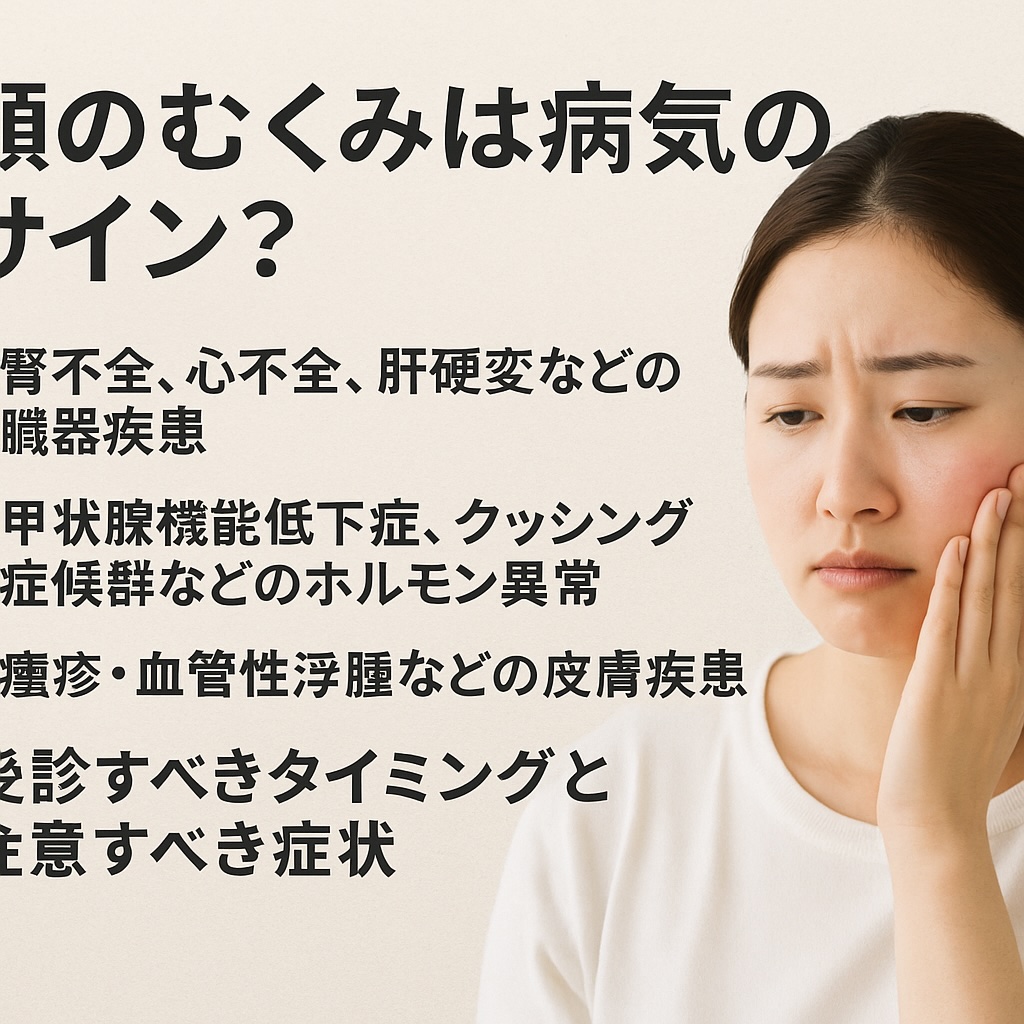

3.顔のむくみは病気のサイン? 受診すべきタイミングと注意すべき症状

臓器疾患によるむくみの可能性

顔のむくみが続く場合、腎不全や心不全、肝硬変などの臓器に関わる病気が背景にあることがあると言われています。これらは体内の水分代謝に深く関わるため、機能が低下すると余分な水分がうまく排出されず、顔や足などにむくみが出やすいとされています(引用元:ドクターリセラ、メディカルノート)。

ホルモン異常による影響

甲状腺機能低下症やクッシング症候群など、ホルモンの分泌異常が顔のむくみにつながることもあると報告されています。特に甲状腺の働きが低下すると代謝が落ち込み、体に水分を溜め込みやすくなるとされています(引用元:メディカルノート)。

皮膚疾患による急激なむくみ

蕁麻疹や血管性浮腫などの皮膚疾患では、顔が急に腫れたり赤みやかゆみを伴うことがあります。特に血管性浮腫は、短時間で強い腫れが出ることがあるため注意が必要だと言われています(引用元:メディカルノート、harefukutsuu-hae.jp)。

受診すべきタイミングと注意点

むくみが一時的なものであれば生活習慣が影響していることもありますが、数日以上続く場合や、全身のだるさ・息苦しさ・尿の異常など他の症状を伴うときは、早めに専門家に相談することが勧められています。また、急な腫れやかゆみ、呼吸に影響するようなむくみは早急な対応が必要だと言われています(引用元:メディカルノート、ドクターリセラ)。

#顔のむくみ #病気のサイン #ホルモン異常 #皮膚疾患 #受診タイミング

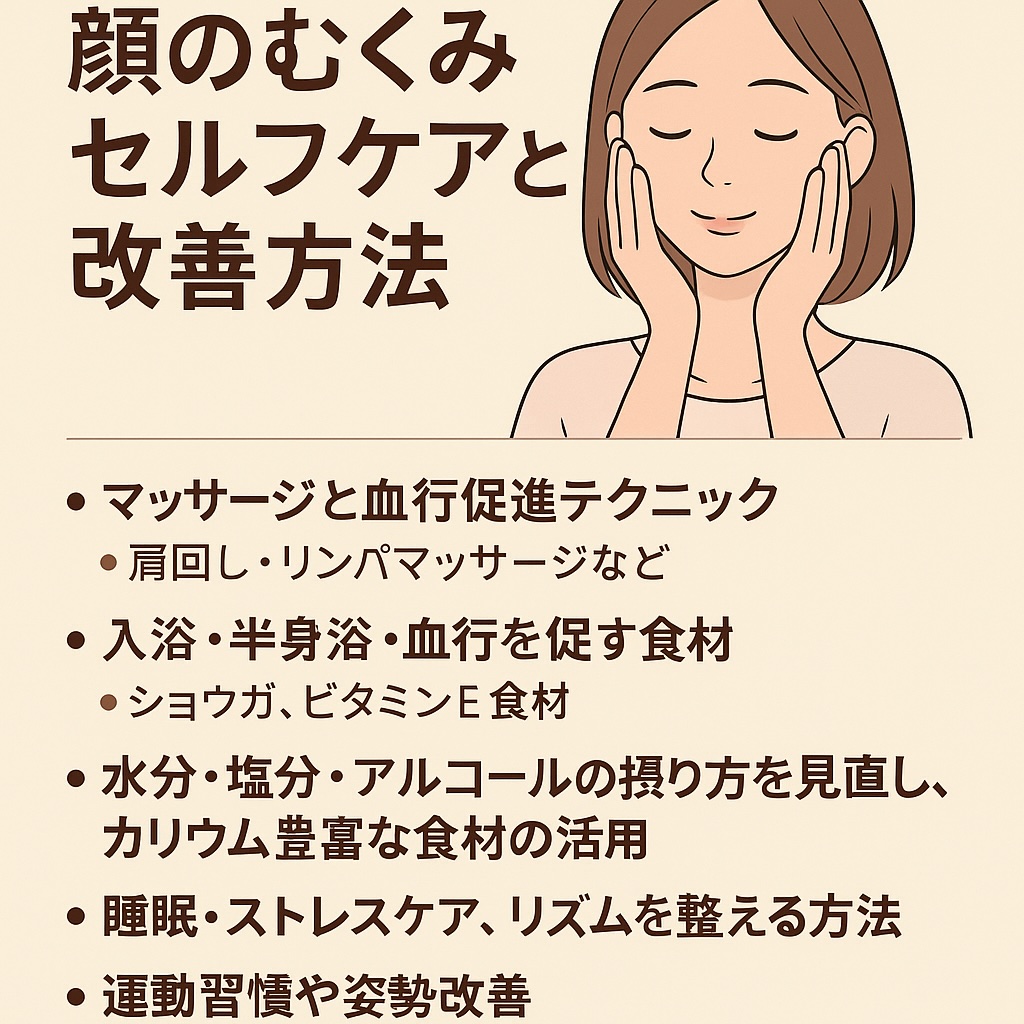

4.今日からできる!顔のむくみセルフケアと改善方法

マッサージと血行促進テクニック

顔や首まわりのリンパの流れを意識したマッサージは、余分な水分を流しやすくすると言われています。肩回しなどの簡単な動作を取り入れるだけでも、血流やリンパの巡りが整いやすくなるそうです(引用元:MAEÉ、症状検索エンジン「ユビー」 by Ubie、コーセー)。

入浴と血行を促す食材の活用

ぬるめのお湯にゆっくり浸かる半身浴は、体を温め血行を良くする効果が期待できるとされています。さらにショウガやビタミンEを含む食材を日常の食事に取り入れることで、内側からのサポートにもつながると言われています(引用元:MAEÉ)。

水分・塩分・アルコールのバランス調整

水分や塩分、アルコールの摂取が多すぎるとむくみやすくなる傾向があるため、適度なコントロールが大切だとされています。特にカリウムを含む野菜や果物は、体内の余分な水分を排出しやすくする働きがあると説明されています(引用元:ドクターリセラ、Doctor.H by Mico stella)。

睡眠とストレスケア

睡眠不足や生活リズムの乱れは、自律神経のバランスを崩し、むくみを助長する可能性があると言われています。質の良い睡眠を心がけ、リラックス法を取り入れることで、顔のむくみ改善にもつながるとされています(引用元:アリナミン健康、MAEÉ)。

運動習慣と姿勢改善

デスクワークなどで長時間同じ姿勢を続けると血流やリンパの流れが滞りやすくなります。ふくらはぎの筋肉を使った簡単な運動や、姿勢を意識するだけでもむくみ予防に役立つと言われています(引用元:ドクターリセラ、アリナミン健康)。

#顔のむくみ #セルフケア #マッサージ #生活習慣改善 #血行促進

5.まとめ:原因が複合的だからこそ、複数アプローチが重要

顔のむくみは多くの要因が絡み合って起こる

「顔のむくみ」は一つの原因だけで起こるのではなく、生活習慣やホルモンバランス、ストレス、さらには病気のサインなど、複数の要素が重なって現れることが多いと言われています。例えば、前日に塩分を摂りすぎただけでなく、睡眠不足やストレスも加わると、翌朝にむくみが強く出やすくなるとされています。つまり「むくみの背景には複合的な要因がある」と理解しておくことが大切です。

セルフケアから始めるのが現実的

むくみを感じたとき、まずは生活習慣の見直しやマッサージ、食事の調整などセルフケアから取り組むのがおすすめだと言われています。例えば、軽く肩や首を回すストレッチ、半身浴で体を温めること、カリウムを含む食材を食べることなどが挙げられます。こうした工夫を積み重ねることで、日常的なむくみは軽減しやすくなると言われています。

改善が見られない場合は専門家への相談も

一方で、むくみが長引く、あるいは息苦しさやだるさなど他の症状を伴うときは、臓器やホルモンに関する病気の可能性も否定できないとされています。そのため、「セルフケアを試しても改善しないときは専門家に相談する流れ」を意識しておくことが重要だと言われています。無理に放置せず、適切なタイミングで来院を考える姿勢が安心につながります。

#顔のむくみ #複合的要因 #セルフケア #生活習慣改善 #受診タイミング