シーバー病(踵骨骨端症)は成長期のスポーツ少年に多いかかとの痛み。医師監修のセルフケアや休養目安など、早期改善に役立つ情報をわかりやすく解説します。

1.シーバー病とは?原因と症状を幼児・保護者にもわかりやすく解説

成長期の骨構造と発症メカニズム

シーバー病(踵骨骨端症)は、成長期に特有のかかと周辺の痛みとして知られています。かかとの骨(踵骨)はまだ柔らかく、成長軟骨と呼ばれる部分が存在します。この部分にアキレス腱や足底からの牽引力が繰り返し加わると、過度の負担が集中し炎症が起こりやすいと言われています。特にスポーツでジャンプや走る動作が多い子どもに発症しやすいのが特徴です。引用元:いしがみ整形外科クリニック、AR-Ex Medical Group

特徴的な症状

シーバー病では、かかとの痛みや押さえた時の圧痛が代表的な症状とされています。子どもが自然に「つま先歩き」をしてしまうことも多く、親が気づくサインの一つになることもあります。さらに、運動後に痛みが強くなり、休むと和らぐ傾向もみられるとされています。引用元:いしがみ整形外科クリニック、オクノクリニック

発症しやすい条件

この病気は特に10歳前後の男児に多いとされており、体の成長とスポーツ活動の増加が重なる時期に出やすいと言われています。加えて、偏平足や足のアーチが未発達な子どもは、かかとにかかるストレスが強くなるためリスクが高いとされています。引用元:いしがみ整形外科クリニック、札幌スポーツクリニック|札幌市中央区の整形外科・内科・リハビリ科

#シーバー病 #かかとの痛み #成長期障害 #子どものスポーツ #つま先歩き

2.まずはここから:適切な受診タイミングと診断方法

病院来院の重要性と検査に使われる方法

シーバー病が疑われる場合、早めに病院で相談することがすすめられています。特に痛みが長引いたり、歩行に支障が出ているときは、自己判断で放置せず専門家に相談することが安心につながると言われています。検査としては、触診でかかとの圧痛を確認したうえで、レントゲン撮影や超音波検査を用いて状態を把握することが多いとされています。引用元:リハサク、AR-Ex Medical Group

放置による悪化リスク

「そのうち改善するだろう」と考えて放置してしまうと、かかとの痛みが強まり、歩行が困難になるケースがあると指摘されています。また、長期間スポーツから離れる必要が出たり、場合によっては骨の変形につながる可能性も示唆されています。特に運動好きな子どもにとっては、長い休養期間が心身両面に影響を及ぼすこともあるため、早めの対応が重要とされています。引用元:リペアセルクリニック東京院、sumiyoshishinkyuseikotuin.com

#シーバー病 #かかとの痛み #レントゲン検査 #来院の目安 #成長期スポーツ

3.ステップバイステップ:セルフケア(安静・アイシング・ストレッチ)

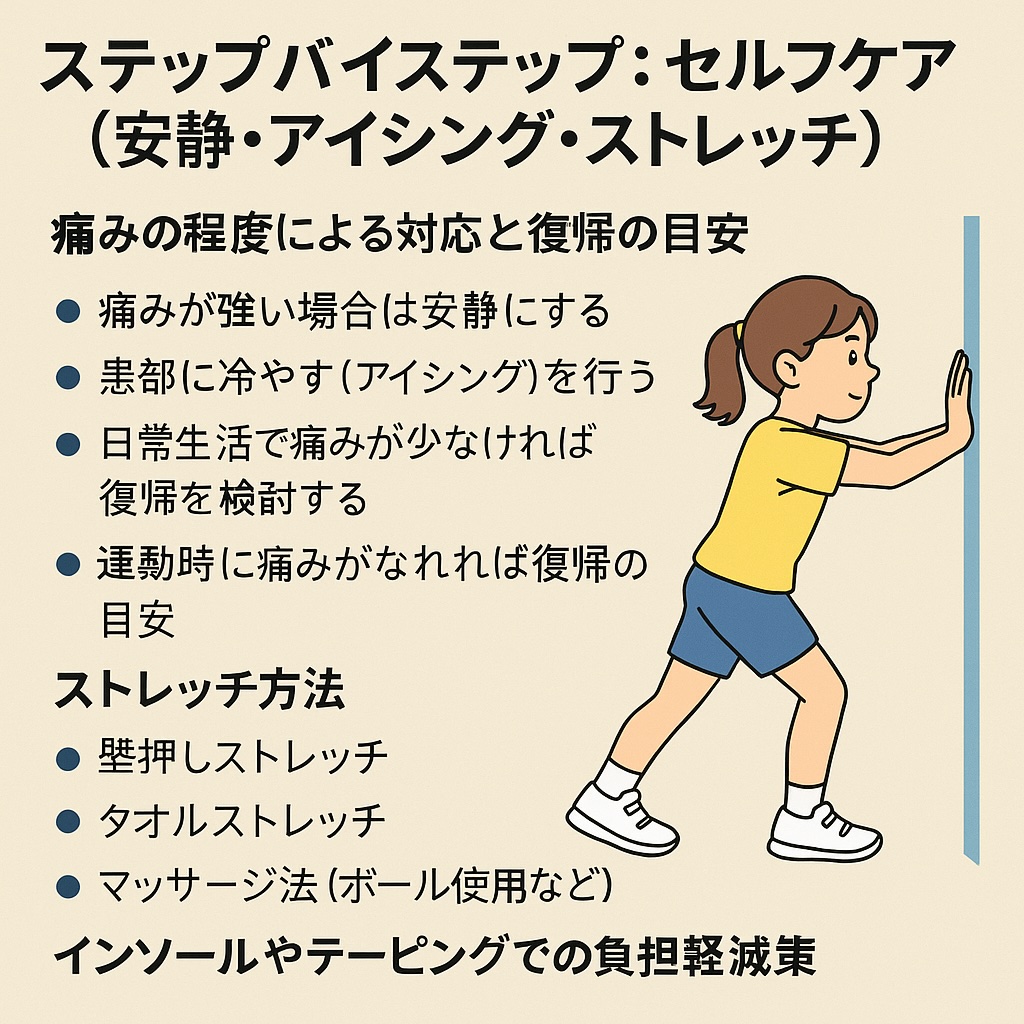

痛みの程度による対応と復帰の目安

シーバー病のセルフケアでは、まず痛みの程度に応じた対応が大切だと言われています。強い痛みがあるときは無理をせず安静にし、患部を冷やす(アイシング)ことで炎症の緩和を目指す方法が一般的とされています。日常生活で痛みが軽減していれば運動再開を検討し、走ったりジャンプしたときに違和感がなければ復帰の目安になるとされています。引用元:リペアセルクリニック東京院

ストレッチ方法

セルフケアにはストレッチも取り入れると良いとされています。代表的なのは壁に手をついてアキレス腱を伸ばす「壁押しストレッチ」や、タオルを足裏にかけて軽く引っ張る「タオルストレッチ」です。また、テニスボールなどを足裏で転がすマッサージ法も、筋肉の柔軟性を高めるサポートになると言われています。引用元:リペアセルクリニック東京院

インソールやテーピングでの負担軽減策

さらに、再発予防や痛みの軽減を目的に、インソールを使って足のアーチを支える方法や、テーピングでかかとの動きを安定させる工夫も紹介されています。これらは負担を分散させ、回復を助ける手段として活用されることが多いとされています。引用元:リペアセルクリニック東京院、AR-Ex Medical Group

#シーバー病 #セルフケア #安静とアイシング #ストレッチ方法 #インソールテーピング

4.親と指導者の視点:運動再開の目安とサポート方法

痛みの軽減と運動再開の時期

シーバー病では、痛みの強さや改善の度合いによって運動再開の目安が変わると言われています。一般的には、軽度であればおよそ4〜6週程度で競技への復帰を検討できるケースもあるとされています。中等度では8〜12週、さらに重度の場合は半年以上かかることもあると報告されています。親や指導者は「無理をしていないか」「普段の歩行に違和感がないか」を日常の中で観察し、子どもが焦らず段階的に戻れるようサポートする姿勢が大切とされています。引用元:リペアセルクリニック東京院

再発予防のための工夫

運動を再開した後も、再発を防ぐための取り組みが欠かせません。ウォームアップで体を温め、柔軟性を高めることが基本とされています。特にアキレス腱やふくらはぎを中心としたストレッチは重要とされており、運動前後に習慣化することが望ましいと紹介されています。また、正しい足のアライメント(骨や関節の並び方)を保つために、靴選びやインソールの使用が推奨される場合もあると言われています。引用元:再生会、いしがみ整形外科クリニック、AR-Ex Medical Group

#シーバー病 #運動再開の目安 #親のサポート #ストレッチ習慣 #再発予防

5.予後と長期フォロー:治った後も気をつけたいこと

成長期を過ぎれば自然改善しやすく予後は良好

シーバー病は成長期に多く見られるかかとの痛みであり、骨の成長が落ち着くと自然に改善に向かいやすいと言われています。一般的に予後は良好とされ、運動を再開しても長期的な大きな問題に発展するケースは少ないとされています。ただし、痛みのある時期に無理をして運動を続けると回復が遅れることもあるため、早めの休養と正しいケアが大切とされています。引用元:再生会、西宮回生病院

痛みのある時期の回避と将来的な他の障害予防

一度症状が改善したとしても、再び痛みを繰り返す場合もあるため、注意が必要だとされています。特に痛みのある時期は強い運動を避けることが重要とされており、その工夫が長期的に他のスポーツ障害を防ぐことにもつながると言われています。例えば「ジャンパー膝」や「シンスプリント」などは、負担の蓄積によって起こりやすい障害として知られているため、シーバー病の時期に学んだケアやウォームアップ習慣を継続することが予防の一助になると紹介されています。引用元:xn--t8jap4px77s2waf0cky4aoqbn1eoyqfr0ckk2acj4c3nn.com

#シーバー病 #予後と改善 #長期フォロー #スポーツ障害予防 #成長期のかかと痛み