足がつる経験、つらいですよね。この記事では「足がつる」原因をわかりやすく解説し、夜間や運動中に役立つストレッチや水分・ミネラル対策、冷え対策、さらに着圧ソックスや寝具改善などの予防法まで、医師監修の元、徹底解説します。

1.「足がつる」って何?メカニズムと症状の理解

夜中に突然ふくらはぎが硬直して、強い痛みで目が覚めた経験がある人は少なくありません。一般的に「足がつる」と呼ばれる現象は、医学的にはこむら返りと表現されます。これは筋肉が一時的に過度な収縮を起こし、自分の意思ではなかなか緩められない状態を指すと言われています(引用元:小林製薬)。

筋肉(ふくらはぎ)が過度に収縮する仕組み

こむら返りは主にふくらはぎの筋肉に起こりますが、太ももや足の裏などでもみられることがあります。筋肉は本来、収縮と弛緩を繰り返しながら体を動かしています。しかし、電解質バランスの乱れや血流不良などが加わることで、筋肉が異常に収縮したまま戻りにくくなると考えられています。これが「足がつる」と感じる強い痛みの正体だと説明されています(引用元:小林製薬)。

どんなシーンで起こりやすい?

特に多いのは就寝中で、夜間に足がつる経験を持つ人は約65%にのぼるとも言われています(引用元:小林製薬)。眠っている間は水分補給ができず、体が冷えて血流が滞りやすい状況になるため、こむら返りが起こりやすくなるのです。

また、運動中や運動後にも頻発します。筋肉の疲労や発汗によるミネラル不足が背景にあり、特に夏場や激しい運動の後に多い傾向があると言われています。

症状の特徴

「足がつる」ときの症状は、強い張りと鋭い痛みを伴い、数十秒から数分続くことがあります。多くは自然に治まりますが、繰り返し起こる場合や頻度が高い場合には、生活習慣や体の状態を見直す必要があるとも言われています。

#足がつる #こむら返り #夜中の足の痛み #筋肉の収縮 #ふくらはぎ

2.主な原因:水分・ミネラル不足、冷え、疲労、筋力低下

足がつる背景には、いくつかの生活習慣や体の状態が関係していると考えられています。中でも代表的な要因として「水分・ミネラル不足」「冷え」「疲労や筋力低下」が挙げられています。ここでは、それぞれの仕組みを整理してみましょう。

水分・ミネラル不足による電解質の乱れ

人間の筋肉は、カリウムやマグネシウム、カルシウムといったミネラルの働きで収縮と弛緩を繰り返しています。ところが、発汗や水分不足によって電解質バランスが崩れると、筋肉の動きがスムーズにいかなくなり、異常な収縮を引き起こすと言われています。特に夏場の脱水や運動後はリスクが高まると考えられています(引用元:オムロンヘルスケア、宗仁会、Health2Sync)。

冷えによる血行不良や筋肉の硬直

気温の低下や冷房の効きすぎなどで体が冷えると、血流が悪くなり筋肉が硬直しやすくなると言われています。その結果、ちょっとした寝返りや姿勢の変化でも足がつりやすくなるのです。夜間のこむら返りに悩む人が多いのも、冷えが関与している可能性が高いと考えられています(引用元:くまのみ整骨院、小林製薬)。

筋疲労・運動不足・加齢による筋力低下

筋肉は使いすぎても使わなすぎてもトラブルを起こしやすいとされています。激しい運動による疲労が蓄積すると筋肉が緊張したままになりやすく、逆に運動不足や加齢で筋力が低下すると、ちょっとした負荷でも収縮が不安定になりやすいと言われています。中高年になると足がつる頻度が増えるのは、筋力低下と血流不良が重なりやすいためだと説明されています(引用元:四谷・血管クリニック、オムロンヘルスケア)。

#足がつる #こむら返り #水分補給 #冷え対策 #筋力低下

3.過度に起こる場合は要注意!考えられる病気リスク

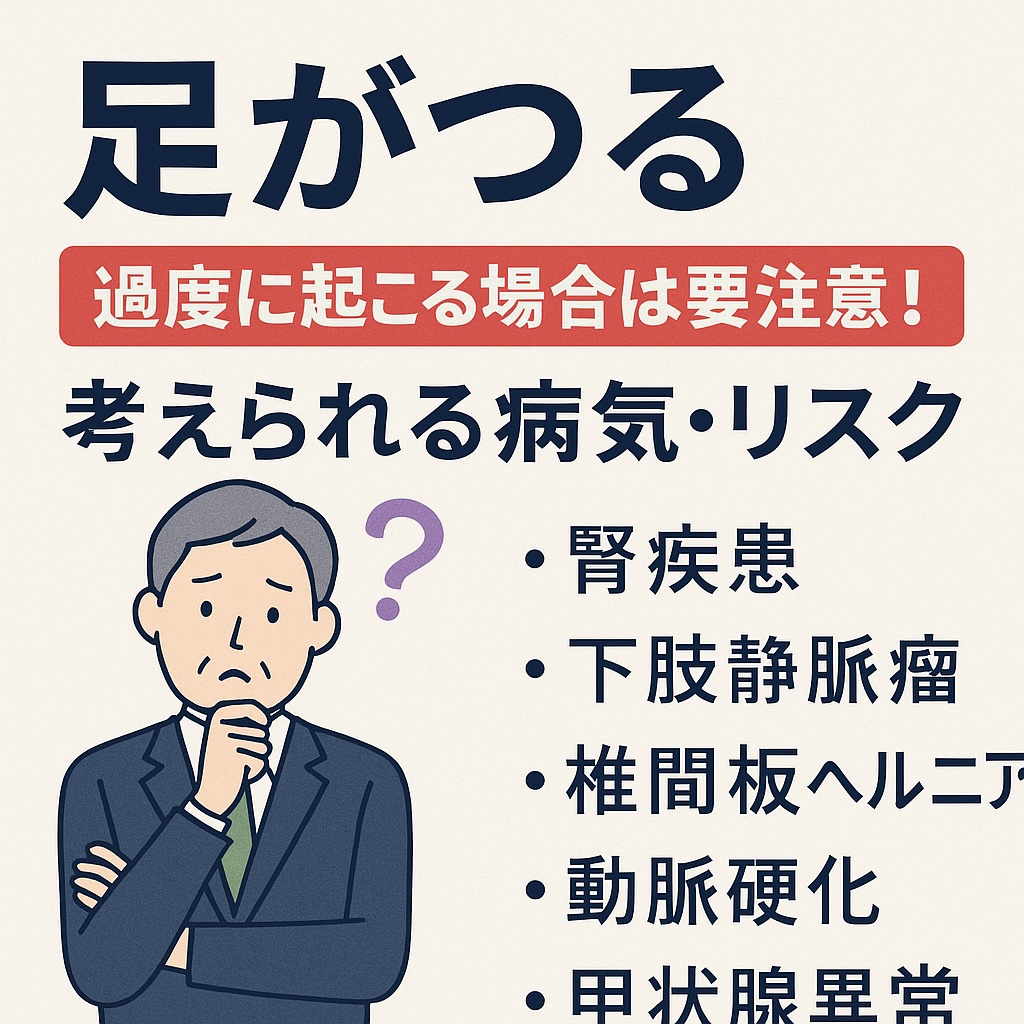

足がつるのは一時的な筋肉の収縮によるものですが、あまりに頻繁に起こる場合には、体のどこかに隠れた病気が関与している可能性があると言われています。ここでは代表的な疾患のリスクについて整理します。

腎疾患との関連

腎臓は体内の水分や電解質バランスを整える重要な臓器です。腎機能が低下するとカリウムやマグネシウムの調整が難しくなり、筋肉の収縮が不安定になりやすいと言われています。その結果、足がつる症状が出やすくなるケースがあると指摘されています(引用元:西川公式サイト、西梅田 静脈瘤・痛みのクリニック、小林製薬)。

下肢静脈瘤や血管系のトラブル

下肢静脈瘤など血管の異常によって血流が滞ると、ふくらはぎに負担がかかり、夜間に足がつりやすくなることがあると言われています。特に長時間の立ち仕事や妊娠中などはリスクが高まると考えられています。

椎間板ヘルニア・神経系の影響

腰の神経が圧迫される椎間板ヘルニアでは、神経伝達が乱れ、筋肉のコントロールがうまくいかなくなる場合があるとされています。これによって下肢にしびれやこむら返りのような症状が出ることもあると報告されています。

動脈硬化や甲状腺異常

動脈硬化は血管の柔軟性を失わせ、血流を妨げる要因となります。結果として筋肉への酸素供給が不十分になり、痙攣を起こしやすい環境が整うと考えられています。

また、甲状腺ホルモンの異常によって代謝や神経伝達が乱れると、足がつる症状が出やすいと指摘されています。

「単なる疲れかな」と見過ごすのではなく、過度に繰り返す場合や他の症状を伴う場合は、専門家に相談することが安心につながると言われています。

#足がつる #病気リスク #腎疾患 #下肢静脈瘤 #椎間板ヘルニア

4.今すぐできる応急対処法:痛みを和らげるセルフケア

「足がつった!」と突然の痛みに襲われると、誰でも慌ててしまうものです。そんなとき、落ち着いて試せるセルフケアを知っておくと安心につながると言われています。ここでは代表的な3つの方法を紹介します。

ストレッチ:つま先を手前に引いてゆっくり伸ばす

こむら返りが起きた直後は、無理に動かそうとせず、まずはふくらはぎを伸ばす姿勢をとることが大切とされています。具体的には、足のつま先を手前に引き寄せ、ふくらはぎの筋肉をじんわり伸ばしていく方法です。急に強く引くと痛みが悪化する場合もあるため、ゆっくりとした動きで行うのがよいとされています(引用元:小林製薬、西梅田 静脈瘤・痛みのクリニック)。

マッサージと安静:気持ちいい強さでほぐす

痛みが落ち着いてきたら、手でふくらはぎを優しくマッサージするのもおすすめです。血流を促し、筋肉の緊張を和らげることで回復を助けるとされています。ポイントは「気持ちいい」と感じる程度の強さで、無理に押さないことです。ストレッチ後に安静を保ち、筋肉を休ませることも大切だと言われています(引用元:小林製薬)。

水分補給と就寝前の対策

足がつる背景には、水分やミネラル不足が関与しているケースも多いとされています。そのため、症状が落ち着いたあとにはコップ1杯の水やスポーツドリンクを補給すると良いと考えられています。特に夜間に頻発する人は、就寝前に少量の水分を摂ることで予防につながる可能性があると紹介されています(引用元:小林製薬)。

いざというときに備えて、この3つの対処法を頭の片隅に入れておくと安心感が増すはずです。

#足がつる #応急処置 #ストレッチ #マッサージ #水分補給

5.日常習慣でできる予防策5選

足がつるのを未然に防ぐためには、ちょっとした生活習慣の工夫が役立つと言われています。ここでは実践しやすい5つのポイントを紹介します。

こまめな水分・電解質補給(特に就寝前)

寝ている間に体からは500ml以上の水分が失われるとされており、夜間のこむら返りに関係すると考えられています。そのため、就寝前にコップ1杯の水やミネラルウォーターを摂る習慣が予防につながると言われています(引用元:小林製薬、宗仁会)。

ストレッチ習慣と適度な運動(筋肉量維持・血行改善)

日常的にストレッチや軽い運動を取り入れると、筋肉の柔軟性が高まり血流も改善しやすいとされています。特にふくらはぎのストレッチは効果的だと言われており、寝る前に行うと夜間の発症予防になると考えられています(引用元:小林製薬、クラシエ)。

冷え対策(入浴、寝具や着衣の見直し)

冷えは筋肉を硬直させ血流を妨げる原因のひとつとされています。就寝前に入浴で体を温めたり、季節に応じて寝具や靴下を調整することで、夜間のこむら返りを防ぐ助けになると考えられています(引用元:小林製薬、くまのみ整骨院)。

栄養バランス(カルシウム・マグネシウム・カリウム豊富な食材)

筋肉の働きに欠かせないミネラルを日常的に摂ることも大切です。乳製品や小魚でカルシウムを、ナッツや海藻でマグネシウムを、野菜や果物でカリウムを補うとよいとされています(引用元:宗仁会、Health2Sync)。

睡眠環境の改善&着圧ソックス活用(血行促進)

寝返りがしづらい環境や合わない寝具は、血流を滞らせて足がつる原因になり得ると言われています。マットレスや枕の調整で快適な睡眠姿勢を保ち、着圧ソックスを利用するのも血流促進に役立つとされています(引用元:小林製薬、西川公式サイト)。

#足がつる #生活習慣改善 #冷え対策 #ストレッチ習慣 #水分補給