肩甲骨ストレッチで肩こりや肩のゴリゴリ音を解消!効果的な5つのセルフストレッチと継続のコツを図解付きでわかりやすく紹介します。

1.肩甲骨が硬くなる原因とセルフチェック

肩甲骨が硬くなる背景

「最近、肩まわりがゴリゴリ音を立てる」と感じる人は少なくありません。肩甲骨は背中の広い範囲を動かす要で、普段の生活習慣が大きく影響すると言われています。特に猫背や長時間のデスクワークは、肩甲骨を支える筋肉を緊張させ、柔軟性を失わせる要因になるとされています。さらに、スマホを下向きで操作する姿勢も首や肩に負担をかけ、肩甲骨の可動域を狭めやすいと考えられています。

引用元:サワイ健康推進課 / SIXPADコラム / VRTXスポーツ

肩甲骨の硬さがもたらす影響

肩甲骨が硬いと、血流が滞って肩こりや首のハリにつながることがあると言われています。また、動きが制限されることで姿勢が崩れやすくなり、背中や腰にも負担を与える場合があります。結果的に疲労が取れにくくなり、仕事や日常生活の集中力低下にも関係すると考えられています。

簡単セルフチェック方法

では、自分の肩甲骨が硬いかどうかを確かめる簡単な方法をご紹介します。

- 腕を背中で組む

左右の手を背中で上下から回し、握手できるかどうか確認します。届かない場合は柔軟性が不足している可能性があります。 - 両腕を真上にあげて深呼吸

腕を上げたときに背中や肩が突っ張る感覚が強い場合は、肩甲骨まわりの筋肉が固まっていることが考えられます。 - 肩を大きく回す

「ゴリゴリ」と音がしたり、スムーズに回らない場合も硬さのサインと言われています。

これらのチェックで違和感があった人は、毎日の生活の中で肩甲骨ストレッチを取り入れると改善が期待できると言われています。硬さを放置せず、少しずつ動かす習慣を心がけることが大切です。

#肩甲骨ストレッチ

#肩こり改善

#セルフチェック

#デスクワーク習慣

#姿勢リセット

2.なぜ「肩甲骨ストレッチ」が効果的か?

インナーマッスルに直接アプローチできる

肩甲骨ストレッチが注目されている理由の一つに、普段あまり意識しづらいインナーマッスルへ作用する点があると言われています。特に肩甲挙筋や菱形筋は、肩甲骨を安定させるうえで欠かせない筋肉です。これらが硬くなると、肩や首の動きが制限され、コリや違和感が強くなりやすいと考えられています。ストレッチを行うことで、筋肉が緩み血流が促されやすくなるため、負担が軽減するとされています。

引用元:サワイ健康推進課 / VRTXスポーツ

肩こりや頭痛の軽減につながる可能性

肩甲骨周辺が硬いと、筋肉が血管を圧迫し、血流不足から肩こりや緊張型頭痛が起こりやすいとされています。肩甲骨を動かすことで酸素や栄養が届きやすくなり、疲労物質が流れやすくなると言われています。その結果、首から肩にかけての重さが和らぎ、体が軽く感じられる人も多いようです。

引用元:SIXPADコラム

姿勢改善と全身バランスへの好影響

肩甲骨は「姿勢の要」とも呼ばれるほど重要な部位で、猫背や巻き肩といった不良姿勢に直結します。ストレッチによって肩甲骨の可動域を広げると、胸が開き背すじが自然と伸びやすくなると言われています。その結果、呼吸が深くなり集中力やリラックスにも影響を与えると考えられています。さらに、全身の筋肉バランスが整うことで腰や背中の負担も軽くなると紹介されています。

日常生活へのメリット

「デスクワークの合間に肩を回すだけでも気分が変わる」と感じる人が多いように、肩甲骨ストレッチは継続がしやすいのも魅力です。特別な道具を必要とせず、座ったままや立ったままでできるため、生活に取り入れやすいとされています。続けることで疲労の蓄積を防ぎ、体の軽さや姿勢の安定につながると考えられています。

#肩甲骨ストレッチ

#肩こり解消

#インナーマッスル

#姿勢改善

#血行促進

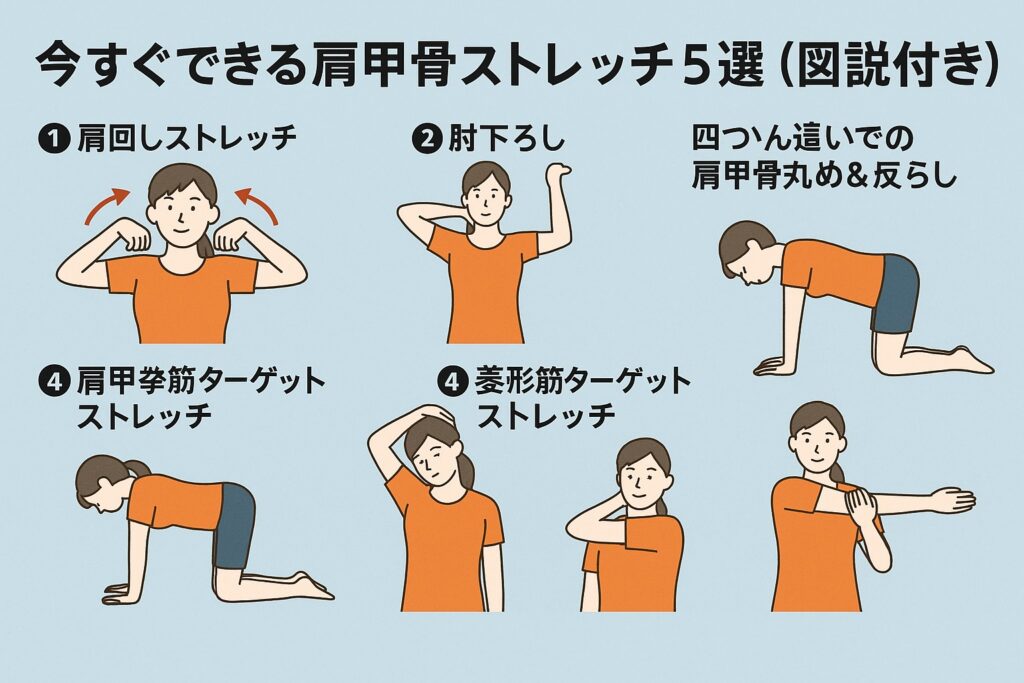

3.今すぐできる肩甲骨ストレッチ5選(図説付き)

① 肩回しストレッチ

両肩に手を添えて大きな円を描くように回すストレッチです。前回しと後ろ回しを10回ずつ行うと、肩甲骨まわりの筋肉がほぐれやすいと言われています。デスクワークの合間に取り入れるとリフレッシュしやすいと考えられています。

引用元:VRTXスポーツ

② 肘下ろし

両腕を頭の後ろで組み、肘をゆっくり下げる動作です。肩甲骨を背中の中心に寄せる感覚を意識すると、菱形筋に刺激が入りやすいとされています。猫背気味の人に適したストレッチと紹介されています。

引用元:SIXPADコラム

③ 四つん這いでの肩甲骨丸め&反らし

手と膝を床につき、肩甲骨を天井に押し上げるように背中を丸め、その後ゆっくり反らす動作です。肩甲骨の可動域が広がりやすく、インナーマッスルが活性化すると言われています。姿勢改善や血流促進にも役立つとされています。

引用元:VRTXスポーツ

④ 肩甲挙筋ターゲットストレッチ

片手を頭にのせ、首を斜め前に軽く倒すストレッチです。肩甲挙筋をピンポイントで伸ばすことができ、首から肩のハリがやわらぐ感覚を得る人が多いとされています。呼吸を止めずにゆっくり行うのがポイントです。

引用元:サワイ健康推進課

⑤ 菱形筋ターゲットストレッチ

片腕を胸の前に伸ばし、もう一方の手で肘を軽く引き寄せる動作です。肩甲骨の間にある菱形筋をほぐし、背中の疲労感を軽減すると言われています。長時間のデスク作業後におすすめの方法です。

引用元:VRTXスポーツ

#肩甲骨ストレッチ

#肩こり対策

#インナーマッスル

#デスクワーク習慣

#姿勢改善

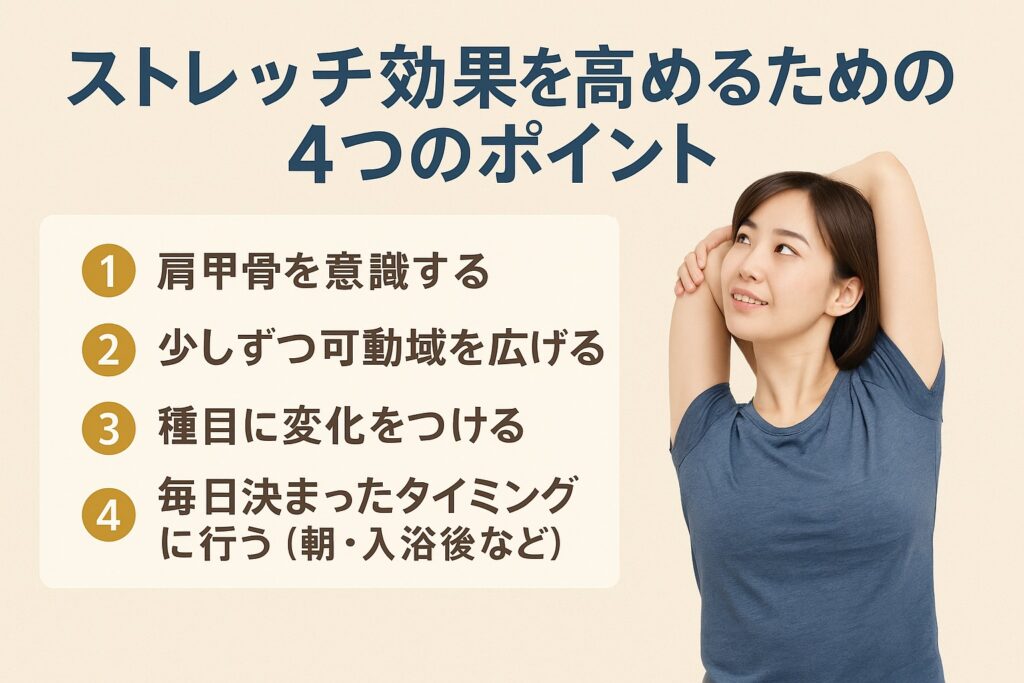

4.ストレッチ効果を高めるための4つのポイント

肩甲骨を意識する

ストレッチ中に「ただ腕を動かす」のではなく、肩甲骨そのものを動かす意識を持つことが大切と言われています。肩の外側ばかりを意識すると表面の筋肉しか動かず、肝心のインナーマッスルが働きにくくなるためです。肩甲骨を背中から寄せたり、引き下げるイメージを持つとより効果的だと紹介されています。

引用元:VRTXスポーツ

少しずつ可動域を広げる

一度に大きな動きをしようとすると、筋肉や関節に負担がかかる可能性があります。無理をせず、数回のストレッチを積み重ねて可動域を広げていくことが安全で続けやすい方法とされています。毎回ほんの少しずつ伸びを感じる程度が理想的だと説明されています。

引用元:SIXPADコラム

種目に変化をつける

同じストレッチだけを繰り返すと、体が慣れてしまい効果が実感しづらい場合があります。肩回し、四つん這い、首を使ったストレッチなどを組み合わせることで、肩甲骨周りの複数の筋肉に刺激を届けられると言われています。変化をつけることで飽きにくく、継続につながるのもメリットです。

引用元:サワイ健康推進課

毎日決まったタイミングに行う

「気づいたときにやる」よりも、「朝起きたら」「お風呂上がりに」など、毎日決まった時間に取り入れる方が習慣化しやすいと考えられています。タイミングを決めることで体も覚えやすく、無理なく継続できると言われています。短時間でも毎日の積み重ねが大きな違いになると紹介されています。

#肩甲骨ストレッチ

#ストレッチ習慣

#可動域アップ

#姿勢改善

#肩こり対策

5.日常に取り入れる簡単セルフケア+習慣化のコツ

朝晩5回ずつのルーチン化

肩甲骨ストレッチは「やろう」と思った時に行うよりも、決まった時間に取り入れる方が継続しやすいと言われています。朝の起床後と夜の就寝前に5回ずつ行うだけでも、肩周りの硬さがほぐれやすく、1日のリズム作りにもつながると紹介されています。毎日のルーチンとして定着させることがポイントです。

引用元:VRTXスポーツ

デスク間のリマインダー活用

パソコン作業が続くと、どうしても同じ姿勢が長引いてしまいます。タイマーやスマホのリマインダーを活用し、1時間に一度は肩を回したり軽く伸ばす習慣を入れると良いと言われています。短時間でもこまめに動くことで、疲労が溜まりにくくなると考えられています。

引用元:SIXPADコラム

水分補給と姿勢意識

ストレッチ効果を高めるためには、体のめぐりを良くしておくことも大切です。水分補給を忘れずに行うことで血流が保たれ、筋肉が動きやすい状態になりやすいとされています。また、普段から背筋を伸ばし、肩甲骨を軽く引き寄せる意識を持つだけでも、自然と良い姿勢が身につきやすいと紹介されています。

引用元:サワイ健康推進課

プラスαのケア(必要に応じて)

肩甲骨周りの張りが強い場合は、フォームローラーなどを使った筋膜リリースを取り入れる人もいます。ただし、使い方によってはかえって筋肉に負担をかける場合があるため、あくまで補助的な方法として活用すると良いと言われています。基本は毎日のストレッチと姿勢の意識で十分と考えられています。

#肩甲骨ストレッチ

#セルフケア習慣

#デスクワーク対策

#姿勢リセット

#水分補給