寝過ぎ だるい 治し方を知りたい方へ。長時間睡眠のあとに感じる「体が重い」「ぼーっとする」原因から、今すぐできるリセット方法、そして毎日の生活で寝すぎを予防する習慣まで、わかりやすく解説します。

1.なぜ「寝過ぎ」でだるくなるのか? — まず原因を理解しよう

体が重く感じるのは「体内時計」と「自律神経」の乱れが関係している

「昨日いっぱい寝たのに、逆に体がだるい……」そんな経験、ありませんか?

実は“寝過ぎ”のだるさには、いくつかのメカニズムがあると言われています。

まず大きな原因のひとつが体内時計のズレです。人の体は、太陽の光を浴びて初めて「朝だ」とリセットされるようにできています。ところが長時間眠ると、このリズムが乱れ、脳がまだ夜だと勘違いして活動モードに切り替わりにくいそうです。

次に考えられるのが、血流の滞りと筋肉のこわばりです。長時間同じ姿勢で寝ていると、体の一部が圧迫され、血液の循環が悪くなることがあります。その結果、酸素や栄養がうまく届かず、「重だるい」「体が動かしづらい」と感じる人も多いそうです。

さらに、自律神経のバランスも影響しているとされています。睡眠時間が長くなると、リラックスを司る副交感神経が優位になりすぎ、交感神経との切り替えがスムーズにいかなくなるため、「ぼーっとする」「集中できない」と感じやすいと言われています。

つまり「寝過ぎ=休めた」ではなく、体のリズムが乱れて回復どころか逆効果になることもあるというわけです。

「休日くらいはたっぷり寝よう」と思っても、翌日に頭が重いと感じたら、少し睡眠リズムを見直してみるのがおすすめです。

#寝過ぎ #だるい #体内時計 #自律神経 #生活リズム

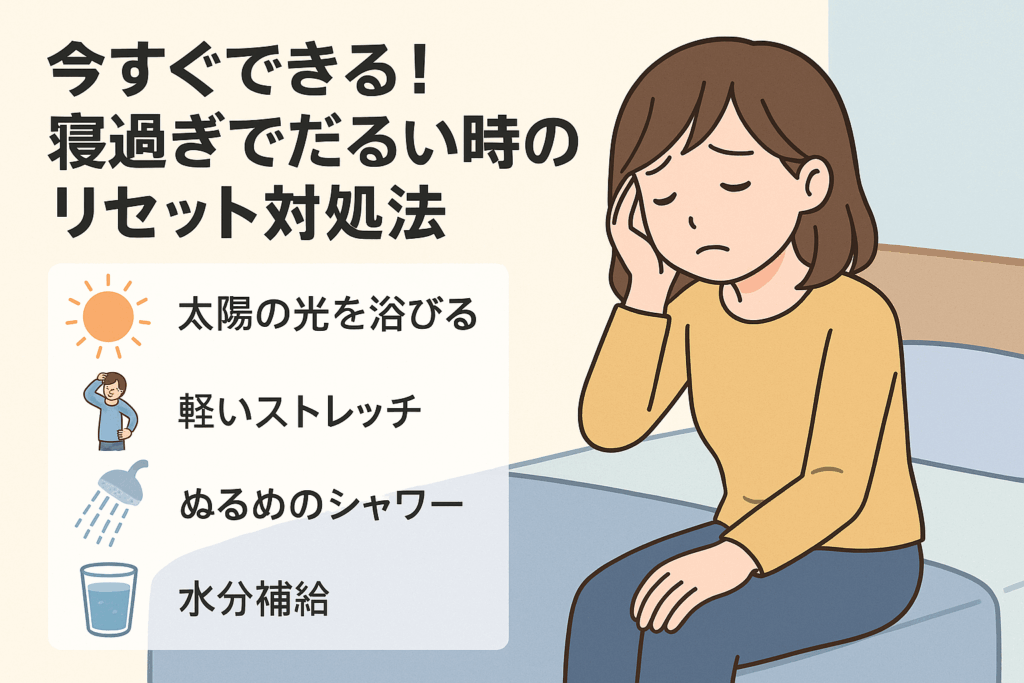

2.今すぐできる!寝過ぎでだるい時のリセット対処法(即効編)

朝の光と軽い動きで「覚醒スイッチ」を入れよう

「寝すぎて体が重い」「頭がぼんやりする」──そんな朝は、まず“リセットの合図”を体に送ることが大切だと言われています。

最初のステップは太陽の光を浴びることです。カーテンを開けて外の光を目に入れると、体内時計が「朝モード」に切り替わり、脳の覚醒を促すホルモンが分泌されるそうです。数分でも構いません。ベランダや窓際に立って深呼吸してみましょう。

次に、軽いストレッチや体を動かすこともおすすめです。寝過ぎると血流が滞りやすく、筋肉がこわばってしまうため、肩を回したり、首を左右にゆっくり倒したりして、体を目覚めさせましょう。軽く屈伸をしたり、外に出て10分程度歩くだけでも「だるさ」がやわらぐと言われています。

さらにぬるめのシャワーを浴びるのも効果的だとされています。38〜40℃ほどの温度で全身を流すと、皮膚の血管が広がり、眠気を感じにくくなるそうです。熱すぎるお湯だと一時的にスッキリしても、体が疲れてしまう場合があるため注意が必要です。

また、コップ一杯の水分補給も忘れずに。睡眠中は想像以上に汗をかくため、軽い脱水状態になっていることがあります。常温の水や白湯をゆっくり飲むだけでも、血流が促され、体が目覚めやすくなると言われています。

どうしても午前中に眠気が残る場合は、15〜20分ほどの短い仮眠をとるのも一つの方法です。ただし、30分以上寝てしまうと再び深い睡眠に入りやすく、逆効果になることもあるそうです。

つまり「寝過ぎのだるさ」を解消するには、光・動き・水分の3つをうまく使って、体を“朝仕様”に戻してあげることがポイントなんですね。

#寝過ぎ #だるい #朝活 #生活リズム #ストレッチ

3.寝過ぎを繰り返さないための習慣&生活リズムの整え方

睡眠の“質”を上げる工夫でだるさを防ぐ

「寝すぎてスッキリしない日が続く…」そんな悩みをなくすには、単に睡眠時間を減らすよりも、生活リズムを整えることが大切だと言われています。

まず意識したいのは、起床時間を毎日ほぼ一定にすることです。平日と休日の差が大きいと体内時計がずれ、翌日の朝にだるさを感じやすくなるそうです。「休みの日はゆっくり寝たい」という気持ちもわかりますが、起きる時間を揃えるだけで、眠気のリズムが安定しやすくなると言われています。

次に重要なのが、朝の光と夜の暗さのバランスです。朝はできるだけ太陽の光を浴びて、夜はスマートフォンやパソコンの強い光を避けるようにしましょう。ブルーライトが脳を刺激し、眠りのホルモン「メラトニン」の分泌が遅れることがあるためです。

また、寝室環境の見直しも効果的だと言われています。寝具の硬さ・枕の高さ・室温・湿度などが合っていないと、深い睡眠に入りづらくなります。寝る1時間前には照明を少し落とし、静かな音楽を流したり、アロマを焚くのもおすすめです。

さらに、日中の過ごし方も寝過ぎ予防に関わっているそうです。朝に軽く体を動かし、昼間はできるだけ外の光を浴びる。夕方以降はカフェインを控え、入浴で体を温めることで自然と眠気が訪れやすくなるとされています。

「寝だめ」は一見リカバリーに感じますが、実際は睡眠リズムを乱す原因になることもあるそうです。どうしても疲れているときは、平日の就寝時間を少し早める工夫をして、無理なく整えていくのが現実的です。

つまり、寝過ぎを防ぐコツは「規則的な起床」「光の使い方」「寝室の整備」「日中のリズム」の4つをバランスよく意識すること。小さな積み重ねが、翌朝のスッキリ感につながると言われています。

#寝過ぎ #生活リズム #体内時計 #睡眠の質 #快眠習慣

4.それでもだるい・眠気が増す場合に知っておきたい“隠れた病気”の可能性

生活リズムを整えても改善しないときは、体のサインかも

「ちゃんと寝ているのに一日中だるい」「昼間に強い眠気が出る」──そんな状態が続くと、不安になりますよね。

実は、寝過ぎによるだるさの裏には、**“隠れた病気”**が関係している場合もあると言われています。

まず考えられるのが、睡眠時無呼吸症候群です。眠っている間に呼吸が止まることで、脳や体に十分な酸素が行き届かず、ぐっすり眠れない状態が続くとされています。いびきが大きい、途中で息が止まる、朝起きても頭が重いといった人は、この可能性をチェックしてみるのも良いかもしれません。

次に、特発性過眠症やナルコレプシーなど、いわゆる「過眠症」と呼ばれる病気もあります。十分な睡眠時間をとっても日中に強い眠気が続くことが特徴で、本人の努力ではコントロールしづらいケースもあるそうです。

また、気分の落ち込みやストレス、ホルモンバランスの変化によっても似たような症状が起こることがあると言われています。

こうした症状が長く続く場合、「怠けている」「寝すぎただけ」と思い込まず、一度専門の医療機関に相談することがすすめられています。睡眠外来や神経内科、耳鼻科などで行われる触診や簡易検査で、原因を見つける手がかりになることもあるそうです。

もちろん、全てが病気というわけではありません。生活リズムの乱れやストレスの影響で一時的に眠気が強くなるケースも多いと言われています。

ただ、「何をしてもスッキリしない」「仕事や日常生活に支障が出ている」と感じたときは、体からのSOSの可能性も考えてみるとよいでしょう。

「寝すぎのだるさ」と「病気による眠気」は似ているようで違うことがあります。気になる場合は、自己判断せず早めの相談が安心です。

#寝過ぎ #だるい #眠気 #過眠症 #睡眠時無呼吸症候群

5.まとめ&明日から始める“だるくならない”ための3ステップ実践プラン

小さな習慣の積み重ねで、寝過ぎのだるさを防ぐ

「寝すぎた翌日は一日中だるい」「休日明けになると体が重く感じる」──そんな悩みを減らすには、無理な我慢よりも“生活リズムの整え方”がカギになると言われています。ここでは、明日から実践できる3ステップのシンプルな習慣をご紹介します。

ステップ①:朝の10分で体内時計をリセットする

まず、起きたらすぐにカーテンを開けて太陽の光を浴びましょう。光を浴びることで、眠気を誘うホルモン「メラトニン」の分泌が止まり、脳と体が「活動モード」に切り替わりやすくなるそうです。

また、軽くストレッチをして血流を促すと、だるさがやわらぐ傾向があると言われています。

ステップ②:夜の“眠る準備時間”を決めておく

寝る直前までスマホを見たり、強い照明を浴びたりすると、眠りの質が下がると言われています。寝る1時間前には照明を少し落とし、温かい飲み物を飲んで心を落ち着かせましょう。ブルーライトを避け、リラックスできる環境を整えることが、結果的に寝過ぎを防ぐ近道だとされています。

ステップ③:週末も“起きる時間”だけは揃える

「休日くらいはゆっくり寝たい」と思うのは当然ですが、起床時間がバラバラになると体内時計が乱れやすくなります。起きる時間だけでも一定に保つことで、寝過ぎや朝のだるさが軽減しやすいと言われています。

代わりに昼間に20分ほどの仮眠をとると、疲労回復につながることもあるそうです。

「睡眠の質」は、ほんの少しの工夫で大きく変わると言われています。完璧を目指さず、まずは“明日の朝からできること”をひとつ試してみる。その積み重ねが、寝過ぎによるだるさを防ぎ、自然な目覚めへとつながるはずです。

#寝過ぎ #だるい #生活リズム #快眠習慣 #体内時計