肩甲骨 痛い 右 の症状に悩んでいませんか?原因(筋肉・神経・内臓など)を整理し、セルフケア法、ストレッチ、受診すべきタイミングまで分かりやすく解説します。

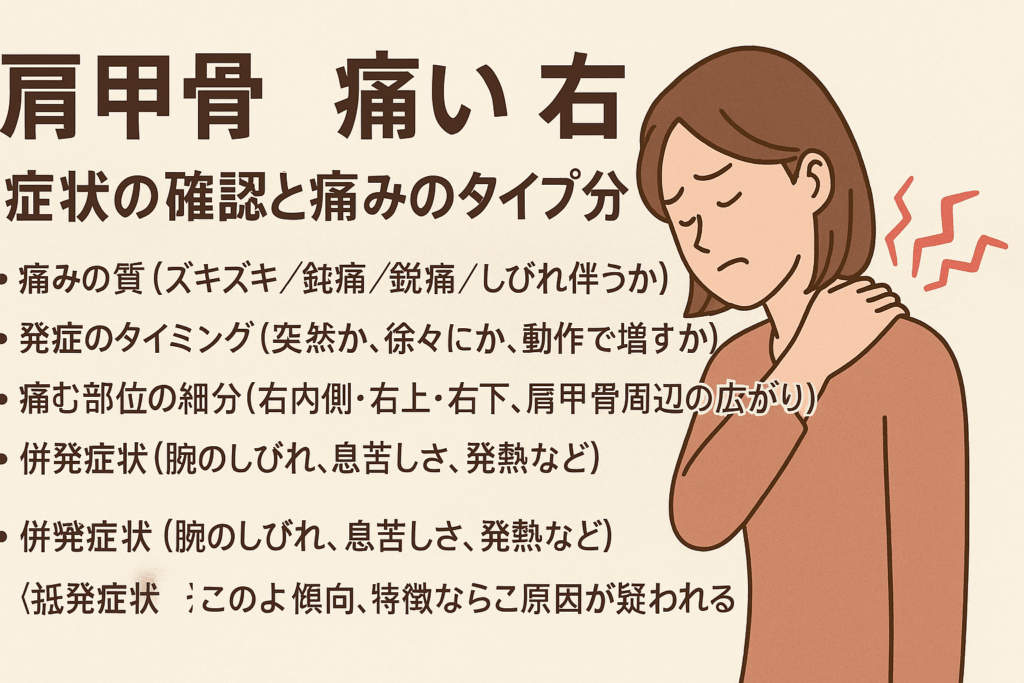

1.肩甲骨 痛い 右:症状の確認と痛みのタイプ分類

まずは、痛みのタイプを整理していきましょう。右側の肩甲骨あたりが痛むとき、「どんな痛みか」「いつ出るか」「どこが痛むか」「他に何か症状があるか」で、疑う原因が変わってきます。

痛みの質(ズキズキ/鈍痛/鋭痛/しびれを伴うか)

「ズキズキ」「鈍痛」「鋭痛」「しびれを伴う痛み」など、痛みの感覚が違うことがあります。

たとえば、ズキズキした痛みや拍動性に近い痛みは、筋肉の炎症や血流異常が関わっている可能性が高いと言われています。また、鈍痛は慢性的な筋緊張が背景になっていることが多いです。

逆に、ピリッと走るような鋭痛、あるいは「腕がジーンとしびれる感じ」が混じるなら、神経が刺激されているケースも考えられます。

「右肩甲骨 痛み」で同じような症例を扱う整体・整骨院では、こうした痛みの質の違いをもとに、筋膜・神経・関節など複数の方向で検討する記事が多く見られます。 (参考例:熊の実整骨院ブログ) 引用元:kumanomi-seikotu.com/blog/7085/

H3 発症のタイミング(突然か、徐々にか、動作で増すか)

痛みが「ある日突然」出始めたのか、少しずつ強くなってきたものかで、原因の見立ても変わります。

突然痛み出した場合、筋肉の過緊張や炎症、外的ストレスが関わることが多いようです。一方、徐々にだんだん痛くなってきたなら、姿勢変化・日常生活のクセ・関節の摩耗といったものが背景にあることがあります。

また、腕を動かすと痛みが強くなる、肩を挙げると出る、深呼吸で痛むなど「動作誘発型」の痛みだと、筋肉・関節・肋間筋などが関与している可能性が高くなる、と言われています。

H3 痛む部位の細分(右内側・右上・右下・肩甲骨周辺の広がり)

「右肩甲骨周辺」と一口に言っても、実際には部位がいくつかに分かれます。

- 右の内側(背骨側に近い側)

- 右上部(肩甲骨の上縁あたり)

- 右下部(下角あたり)

- 周辺に広がる痛み(肩・背中側、腕の付け根)

例えば、右内側がじんわり痛む場合は菱形筋・肩甲挙筋の過緊張が関係していることがあります。逆に上部・下部あたりが痛むと、肩甲骨と隣接する肋骨や肩関節・胸椎のストレスが原因のこともあります。広がりがあるなら、筋膜の張りや複数部位の関連も考えられます。

H3 併発症状(腕のしびれ、息苦しさ、発熱など)

痛むだけでなく、他にも何か出ていたら要注意です。たとえば、

- 腕にしびれ・脱力感がある

- 肩から腕にかけてジーンとする

- 呼吸をすると痛みが響く・息苦しさを感じる

- 発熱・倦怠感など風邪様症状を伴う

こうした併発症状があると、単なる筋肉のこり・緊張だけでなく、神経圧迫・内臓からの関連痛・炎症性疾患など可能性を広げて考えたほうがいいと言われています。

上記のように、「痛みの質/発症タイミング/部位/併発症状」という四軸で整理して読者と一緒に“自分の痛み”の傾向を見ていく流れにすれば、読者が「これは自分に近いケースだ」と感じやすくなります。

次の章(原因分析など)では、この分類をもとに「どのパターンだと何が疑われやすいか」を示すと、読者にとって実践性のある情報になります。

#肩甲骨痛み

#右肩甲骨

#痛みタイプ

#肩こり・背中痛

#しびれ併発

2.右肩甲骨が痛む主な原因(筋肉・関節・神経・内臓)

右肩甲骨あたりに痛みが出ると、「筋肉のこりだけかな?」と軽く見てしまいがちですが、実は関節や神経、さらには内臓の異変が背景にあることもあります。ここでは、原因を4つのカテゴリーに分け、「こんな特徴ならこの原因かも」という見分け方を交えてお話しします。

筋肉性の原因:僧帽筋・菱形筋・肩甲挙筋などのコリ・緊張

もっとも多く疑われるのが筋肉性の痛みです。長時間のデスクワーク、スマホ操作、姿勢の悪さなどで、僧帽筋・菱形筋・肩甲挙筋が緊張し、それが肩甲骨の付着部に負荷をかけて痛みを出すことがあります。

特徴的な傾向としては、じんわりとした重だるさ、肩甲骨あたりを押すと「ゴリゴリ感」や張りを感じる、動かすと少し楽になる、というケースです。慢性的な疲労や血行不良が加わると、痛みが長引くこともあると言われています。

関節・骨・軟部組織の原因:肩関節周囲炎・腱板損傷・肋骨関節・胸椎関節

筋肉だけでなく、肩甲骨や周囲骨・関節そのものに問題があるケースもあります。たとえば、腱板損傷(ローテーターカフの炎症や部分断裂)、肩関節周囲炎、胸椎・肋骨関節のズレや関節炎などです。

このタイプの場合、「特定の動き(腕を挙げる、後ろに回すなど)で鋭い痛みが出る」「動かすと関節がゴリゴリする」「休ませても痛みが残る」といった傾向があります。関節可動域が制限されていることも多いです。

神経性の原因:頚椎ヘルニア・胸郭出口症候群・椎間関節障害

神経が圧迫されたり引っ張られたりして起こる痛みも、右肩甲骨に響くことがあります。たとえば、頚椎椎間板ヘルニア、頚椎症、胸郭出口症候群、椎間関節障害などが挙げられます。

このタイプでは、「腕や手のしびれ・ピリピリ感」「指先までの痛み」「夜間に痛みが強まる」「動かしたときの電気走るような痛み」などが併発することがあります。神経症状を伴う場合は、筋肉性とは区別して考えられます。

内臓性の原因:胆のう・肝臓・心臓・肺などからの関連痛

意外かもしれませんが、右肩甲骨周辺に関連痛として出る場合、内臓のトラブルを疑うこともあります。たとえば、胆石・胆のう炎、肝臓疾患、肺炎・気胸、心臓の異常などが原因になることがあります。

このパターンでは、「痛みが急に強く出た」「深呼吸や咳で増す」「発熱・寒気を伴う」「全身倦怠感・胸部不快感を併発する」といった傾向があります。こうした特徴があれば、筋肉・関節・神経以外の原因を視野に入れる必要があると言われています。

対比表:原因ごとの特徴比較

| 原因カテゴリー | 特徴的傾向 | 症状の例 | 区別ポイント |

|---|---|---|---|

| 筋肉性 | 重だるさ・張り感 | 押すと痛い、可動で楽になる | 痛みが広がらない/しびれなし |

| 関節・骨 | 鋭い痛み、可動域制限 | 特定動作で痛む | 動かさなければ比較的落ち着く |

| 神経性 | しびれ・鋭痛 | 指先までのしびれ、電気痛 | 神経走行に沿う分布が出る |

| 内臓性 | 関連痛 + 全身症状 | 呼吸痛、発熱、胸部症状 | 内科的徴候を伴うことが多い |

このように、痛みの出方や併発症状、痛みが増す条件などを手がかりに、「このパターンならこの原因かも」という仮説を立てやすくなります。次章では、それぞれの原因に対してできる対処法やセルフケア、注意点を見ていきましょう。

#右肩甲骨痛 #筋肉性痛み #関節障害 #神経圧迫 #関連痛

3.右肩甲骨の痛みを和らげるセルフケアとストレッチ法

痛みを伴う右肩甲骨まわり。少しでもラクにしたいとき、自分でできるケア法を理解しておくと安心です。ここでは「安静・姿勢改善」「ストレッチ・運動例」「温熱/冷却」「筋膜リリース・軽マッサージ・筋力トレ」「日常の注意点」に分けて解説します。

安静と姿勢改善のコツ

まずは、痛むとき無理しないことが大前提です。動かすときも、痛みを強めない範囲で軽く支えるように動くようにします。

姿勢改善では、特にデスクワーク中の背中・首の位置を意識すると効果的です。例えば、モニタを目線より少し下にする、肘と体幹の角度が大体90度になるように机・椅子を調整するなど。巻き肩や猫背を軽く引き戻すイメージで肩甲骨を軽く寄せる姿勢を意識するとよいと言われています。

また、10~15分に一度立ち上がって軽く肩を回したり伸びをしたりすることが推奨されています。

効果的なストレッチ・運動例(具体的動き + 回数・注意点付き)

以下はいくつか試しやすいストレッチ案です。ただし痛みが強いときは無理せず控えてください。

肩甲骨はがしストレッチ(坐位)

- 両腕を肩の高さあたりで軽く曲げ、肘を後ろに引くようにして肩甲骨を背骨方向に寄せるイメージでキープ。5秒ほど維持 → ゆるめる

- 上記を 5回 × 2セット 程度

- 注意:引くときに肘が下がらないように、肩の力を抜くこと

このタイプのストレッチは、肩甲骨周りの可動性を回復させる目的で紹介されており、肩こり解消手法としても知られています。

肩回し・円運動ストレッチ

- 立ってまたは座って、肩を前回し・後ろ回しする

- 各方向 10回 × 2~3セット

- 肩・肩甲骨がゴリゴリするようなら無理せず中止

このような肩回し運動は、肩周囲の筋肉を動かしやすくするベーシックな体操として、多くの肩こり・不調対策で紹介されています。

背伸び+肩甲骨寄せストレッチ

- 両手を頭上に上げて背伸び → 肘を曲げて後ろへ引き、肩甲骨を寄せる

- 10回 × 2セット

- ゆっくり呼吸を合わせながら行う

温熱療法・冷却療法(どのタイミングでどちらを使うか)

- 冷却療法(アイシング):痛みが出始めたばかりで炎症が強いと感じるときや、鋭い痛みが突然出た直後には氷や保冷剤で10~15分程度冷すと良いと言われています。

- 温熱療法(温める):慢性的なこり・硬さを感じるときは、蒸しタオル・温湿布・入浴などで温めて血行を促すのが効果的と言われています。

この二つは「急性期は冷やす」「慢性期は温める」が基本的指針となることが多いです。ただし、熱感や腫れがあるときは逆効果になることもあるため注意が必要です。

筋膜リリース、軽いマッサージ、筋力トレーニングの簡易版

- 筋膜リリース:テニスボールやフォームローラーを使い、肩甲骨周辺の筋肉部にゆるく当てて転がす方法。ただし当たると痛い部位は避けて優しく行う。

- 軽いマッサージ:親指や手のひらで、痛くない範囲で僧帽筋・肩甲挙筋あたりを軽くほぐす。押す・さする程度にとどめ、グリグリ深く押すのは避ける。

- 筋力トレーニング簡易版:肩甲骨周囲筋(中部・下部僧帽筋、菱形筋)を鍛えるための軽い運動。例えば、壁を背にして肩甲骨を寄せる練習をゆっくり10回 → リラックス、など。

筋膜リリースやマッサージは、硬さの軽減や血流改善に役立つとされ、腰痛・肩こりケアの一環としてもしばしば紹介されています。

日常生活での使い方注意(重い物の扱い、スマホ操作、姿勢クセ修正)

- 重い物の扱い:重さを持つときは左右バランスを意識し、片側だけで長時間担がないようにする

- スマホ操作:画面を見下ろす姿勢を長く続けないよう、スマホを胸から顔の位置に近づけるように持つ

- 姿勢クセ修正:座るとき、背もたれにもたれすぎず、背筋を軽く伸ばす意識を持つ。モニタ位置・机の高さを調整する

- こまめに休憩を入れる:1時間に1回くらい肩を回したり伸びたりする時間を設ける

こうした日常での注意は、セルフケア効果を維持するうえで非常に大切です。

この章ではセルフケアとストレッチ法を中心に説明しました。次章では、どのような場合にセルフケアを中止すべきか、また早めに対応を考えたほうがいいサインについて解説できますが、そちらもご希望ですか?

#肩甲骨セルフケア #肩甲骨ストレッチ #右肩痛緩和 #姿勢改善 #筋膜リリース

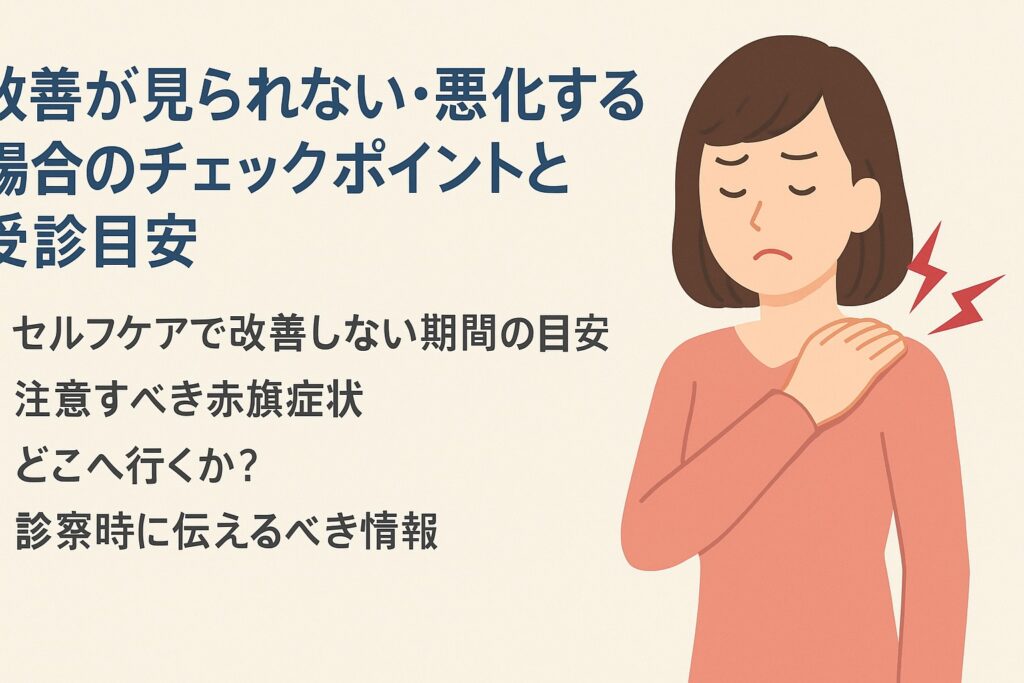

4.改善が見られない・悪化する場合のチェックポイントと来院目安

セルフケアを続けても痛みが引かないと、「このまま様子を見ていいのかな?」と不安になりますよね。右肩甲骨の痛みは一時的な筋肉の緊張だけでなく、関節や神経、内臓など、別の要因が隠れていることもあると言われています。ここでは、改善しない期間の目安や危険なサイン(赤旗症状)、そしてどんなときに専門医を頼るべきかをまとめました。

セルフケアで改善しない期間の目安

一般的に、ストレッチや姿勢改善、温めなどを行っても1〜2週間以上痛みが続く場合は、一度専門機関に相談しておくほうが安心とされています。

筋肉由来のこりや疲労であれば、休息とケアで少しずつ和らぐ傾向がありますが、逆に「日に日に痛みが強くなる」「寝返りのたびにズキッとする」ような場合は注意が必要です。

特に、同じ姿勢を続けた後に激しい痛みが出たり、夜間に疼くような痛みが続くようであれば、整形外科などで原因を調べてもらうのが望ましいと言われています。

H3 注意すべき赤旗症状(重症サイン)

以下のような症状がある場合は、自己判断せず早めの来院がすすめられています。

- 肩や腕をまったく動かせないほどの痛み

- 腕・手・指のしびれや脱力感がある

- 発熱や強い倦怠感を伴う

- 深呼吸や咳で痛みが増す

- 体重減少や胸部の違和感がある

これらは、単なる筋肉のこりではなく、神経障害や内臓疾患、炎症性の病気などが関係している可能性もあると考えられています。

特に「息苦しい」「右肩甲骨から胸にかけて痛い」といった場合は、心臓・肺・胆のうなどの異常が関係しているケースもあるため、速やかに医療機関を受けることが大切です。

どの専門医に相談すべきか

原因によって、受けるべき診療科が異なります。

| 主な症状 | 推奨される診療科 |

|---|---|

| 肩・背中の痛み、動かすと痛む | 整形外科 |

| しびれ、麻痺、感覚異常 | 神経内科 |

| 発熱や倦怠感、呼吸時の痛み | 内科または呼吸器内科 |

| 胸の圧迫感、右肩甲骨に放散する痛み | 循環器内科(心臓関連) |

「どこへ行けばいいかわからない」ときは、まず整形外科で触診や画像検査(レントゲン・MRI・エコーなど)を受けて、必要に応じて他科を紹介してもらう流れが一般的です。

診察時に伝えるべき情報

来院した際、以下の情報を整理して伝えるとスムーズです。

- 痛みが出始めたきっかけや時期

- どんな動作で痛みが強くなるか(例:深呼吸、腕を上げる、寝返りなど)

- 痛みの質(ズキズキ、ピリピリ、鈍痛など)

- 併発症状(しびれ、発熱、息苦しさ)

- セルフケアで試した内容(温め、ストレッチ、湿布など)

医師に伝える情報が多いほど、原因の特定につながりやすいとされています。また、スマホなどで痛みの経過を簡単にメモしておくと役立ちます。

右肩甲骨の痛みが長引くときは、「少し休めば大丈夫」と放置せず、早めの専門的な確認が安心につながります。軽度なうちに適切な検査・施術を受けることで、再発を防ぎやすくなるとも言われています。

#右肩甲骨痛 #整形外科相談 #赤旗症状 #しびれ注意 #早めの来院

5.再発予防と日常でできる習慣化すべきケア

右肩甲骨の痛みが改善しても、「また痛くなったら嫌だな」と感じる方は多いのではないでしょうか。再発を防ぐには、一時的な対処だけでなく日常の姿勢や動作、筋肉の使い方を整えることが大切だと言われています。ここでは、今日から取り入れられる予防ケアを紹介します。

姿勢チェックと矯正ポイント(デスクワーク・スマホ操作中)

まずは姿勢の見直しから始めましょう。

デスクワークでは「頭が前に出る」「肩が丸まる」姿勢が、肩甲骨まわりの筋肉を常に引っ張る形になります。これが長時間続くと、僧帽筋や肩甲挙筋が硬くなりやすいといわれています。

- モニタは目線の高さに合わせる

- 肘と体の距離はこぶし1つ分

- 椅子に深く腰をかけ、骨盤を立てる意識

またスマホ操作では、顔を下げすぎないようにするのがポイント。両手で持って胸の高さ〜顎のラインあたりに画面を上げると、首や肩への負担が軽くなります。

筋力強化(肩甲骨周囲筋・体幹筋の簡易トレーニング例)

痛みを繰り返さないためには、「弱くなっている筋肉を支える力」を取り戻すことが大切です。特に肩甲骨を支える菱形筋・僧帽筋下部・体幹筋を意識すると良いと言われています。

壁押しリトラクション(肩甲骨寄せ運動)

- 壁に手をつき、肩の高さで軽く押す

- 背中を丸めるようにして肩甲骨を離し、次に寄せる

- 10回 × 2セット

→ 呼吸を止めずにゆっくり動かすのがコツ

プランク(体幹安定トレーニング)

- 両肘とつま先で体を支える

- 頭からかかとまで一直線を意識

- 20〜30秒キープ × 2セット

→ 腰が反らないように注意

こうした軽い負荷の運動を週2〜3回ほど続けると、再発予防に役立つと考えられています。

ストレッチ・体操の習慣化のためのコツ

「続けるのが難しい」と感じる方も多いですが、習慣化には“タイミングを決める”のが有効です。

例えば、「朝起きたら1分」「入浴後に肩回し10回」「仕事の合間に背伸び3回」など、日常動作の一部に組み込むのがおすすめです。

ストレッチは長くやるより回数を分けて少しずつの方が続けやすいと言われています。スマホのリマインダー機能を使うのも効果的です。

定期的ケア(ストレッチ・入浴・マッサージなど)

筋肉を柔らかく保つためには、こまめな血行ケアが重要です。

- 入浴:肩甲骨までしっかり温める(38〜40℃のぬるめのお湯で10〜15分)

- ストレッチ:風呂上がりに肩を後ろへ大きく回す

- マッサージ:自分で押すときは「イタ気持ちいい程度」で止める

また、整体院や整骨院などで定期的に姿勢チェックを受けるのも、再発防止の一つの方法です。

仕事・生活環境の見直し

最後に、日常環境の整え方も再発防止に欠かせません。

- 椅子:深く座れて背もたれが直立気味のもの

- 机:肘が90度になる高さ

- 荷物:片方の肩だけで持たない

- ベッド:沈みすぎないマットレスを選ぶ

これらの小さな積み重ねが、痛みの「再発しない体づくり」につながると言われています。

無理をせず、少しずつ生活に取り入れていくのが継続のコツです。

#姿勢改善 #肩甲骨ケア #体幹トレーニング #再発予防 #ストレッチ習慣化