扁平足でお悩みの方へ。土踏まずが崩れて足裏が平らになる状態、「扁平足」の原因・症状・セルフチェック法・日常対策・靴やインソール選びまで、整形外科専門医の解説をもとにわかりやすく紹介します。

1.扁平足とは? — 定義・種類・メカニズム

足のアーチが崩れる仕組みと影響

「最近、長く歩くと足の裏がだるい」「土踏まずがなくなった気がする」と感じたことはありませんか?

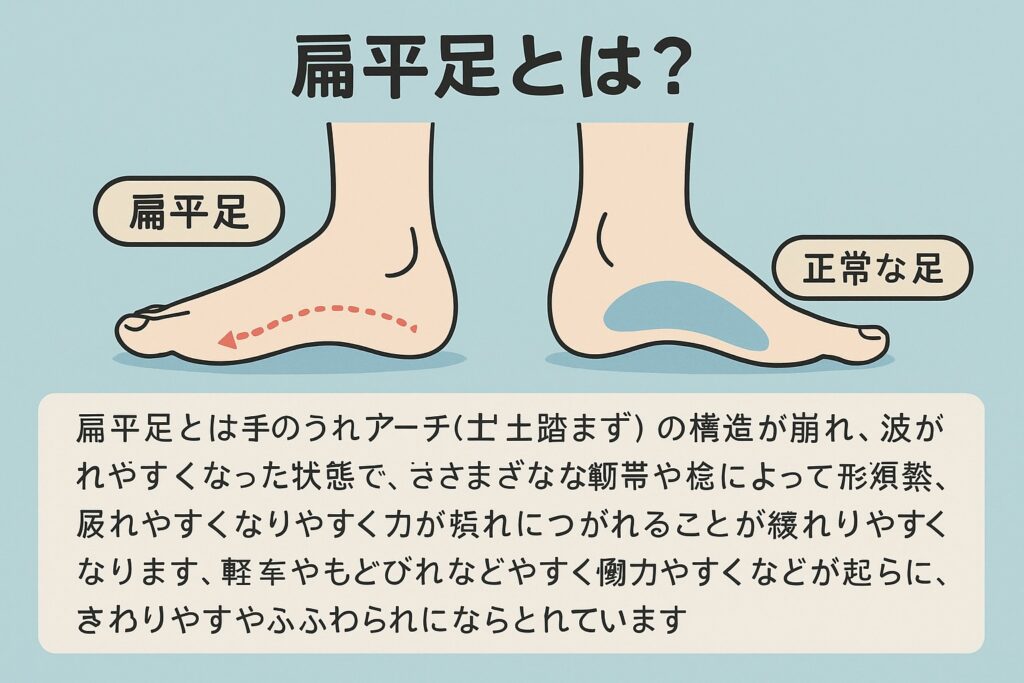

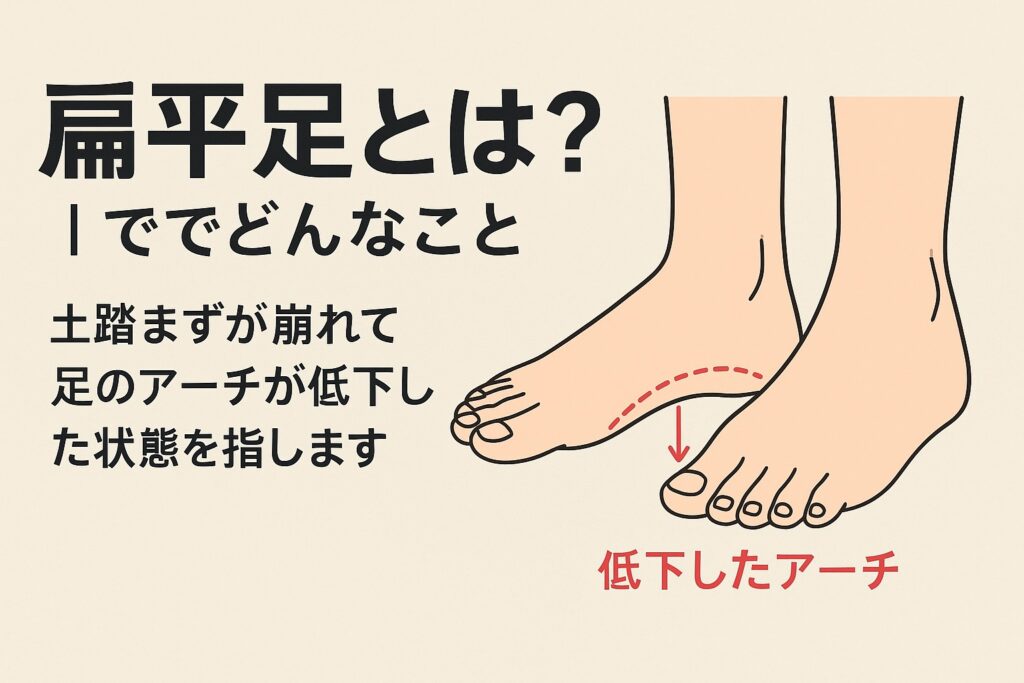

それは、**扁平足(へんぺいそく)**と呼ばれる状態かもしれません。扁平足とは、足の裏のアーチ(土踏まず)の構造が崩れ、足底全体が地面に接してしまう状態を指すと言われています(引用元:https://www.imabari-kouseiclinic.com/flatfeet)。

人間の足には、縦方向と横方向のアーチがあり、歩行や走行の際に衝撃を吸収するクッションのような役割を果たしています。ところが、このアーチを支える靭帯や腱(特に後脛骨筋腱など)が緩んだり、加齢や疲労によって機能が低下すると、足裏の形が変わりやすくなると考えられています。

その結果、地面からの衝撃をうまく分散できず、足の疲れ・土踏まずやふくらはぎの痛み・膝や腰への負担などにつながることがあるそうです。

また、扁平足は先天的なタイプと後天的なタイプに分けられ、後者は成人になってから筋力低下や靴の影響で発症するケースが多いとされています。特にヒールの高い靴や、長時間の立ち仕事、肥満などがリスク要因として知られています。

「ただの疲れだろう」と思って放置すると、姿勢のバランスが崩れ、慢性的な痛みや疲労を感じやすくなる場合もあるため、早めの対策がすすめられています(引用元:https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/flatfoot/)。

対策としては、アーチを支える筋肉を鍛えるトレーニングや、インソールの使用、適切な靴選びなどが効果的と考えられています。

特に、土踏まずを軽く支えるようなクッション性のある靴を選ぶことで、歩行時の負担を減らし、快適な歩行につながると言われています(引用元:https://washizawa-seikeigeka.com)。

#扁平足 #土踏まずの崩れ #足の疲れ対策 #インソールケア #靴選び

2.原因・リスク要因 — なぜ扁平足になるのか

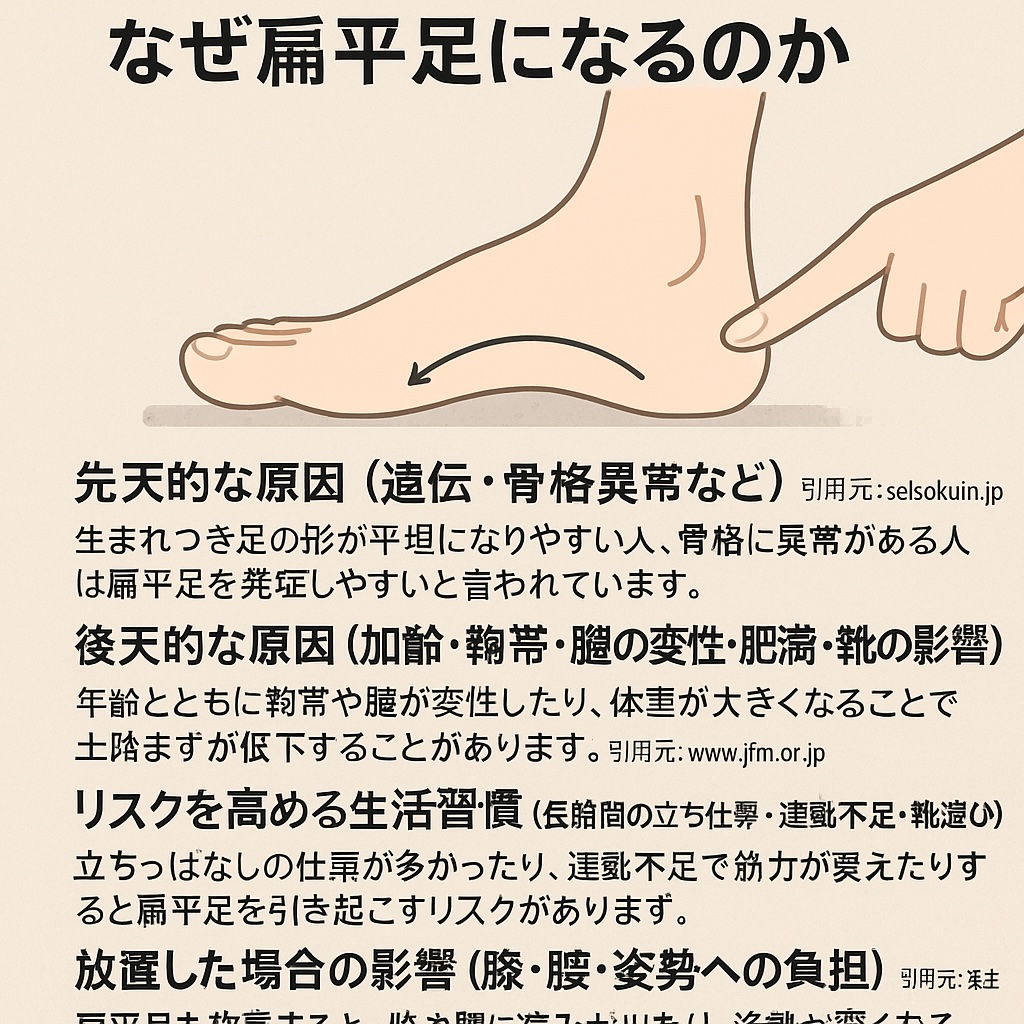

生まれつき足の骨格が平らになりやすい体質や、遺伝的にアーチが形成されにくい人は、扁平足を発症しやすい傾向があると言われています。骨の形や関節の柔らかさ、靭帯の伸びやすさが影響することもあり、家族に同じような傾向があるケースも少なくありません(引用元:https://seisokuin.jp)。

幼少期は誰でも土踏まずが未発達のため平らに見えることがありますが、成長とともに筋肉や腱が発達し、自然とアーチが形成されるとされています。もし成長してもアーチが見られない場合は、構造的な要因が関係している可能性があるそうです。

後天的な原因(加齢・靭帯・腱の変性・肥満・靴の影響)

大人になってから扁平足になるケースは、「後天性扁平足」と呼ばれます。原因として多いのが、加齢による筋力低下や靭帯・腱の変性です。特に、アーチを支える「後脛骨筋腱」が弱くなると、足の内側が崩れやすくなると言われています(引用元:https://www.jfm.or.jp)。

また、肥満による体重増加やサイズの合わない靴もリスク要因です。長時間、クッション性のない靴を履くことで土踏まずが圧迫され、徐々にアーチが低下していくことがあるそうです。

リスクを高める生活習慣(長時間の立ち仕事・運動不足・靴選び)

立ち仕事や販売職など、長時間立ちっぱなしの生活を続けていると、足のアーチに常に負荷がかかりやすくなります。さらに、デスクワーク中心の生活で足の筋肉を動かす機会が少ないと、アーチを支える筋力が衰えてしまう場合があります。

また、ヒールの高い靴やサンダルなど、足の形に合わない靴を履くことも扁平足の悪化につながると言われています。日常的にアーチをサポートする靴を選ぶことが大切だと考えられています。

放置した場合の影響(膝・腰・姿勢への負担)

扁平足をそのままにしておくと、足裏の衝撃吸収力が低下し、歩行時の負担が膝や腰へ波及すると言われています(引用元:https://www.saiseikai.or.jp)。

特に膝の内側や腰の痛み、姿勢の崩れなどが生じやすく、長期的には歩行バランスの乱れにもつながる可能性があります。足元のトラブルを軽く見ず、早めに靴や歩き方を見直すことが大切です。

#扁平足の原因 #土踏まずの崩れ #アーチサポート #足の疲れ対策 #靴選び

3.症状・セルフチェック — 自分でできる確認方法

足のアーチが低くなる「扁平足」について、「自分で気づけるサイン」と「専門機関での確認ポイント」を会話形式でお伝えしますね。

主な症状(足の疲れ・痛み・足裏・くるぶしの腫れなど)

「ねえ、最近立ち仕事のあと足がだるくて…もしかして扁平足かな?」と相談を受けたら、まずこんな症状に注目してみましょう。扁平足というのは、足の内側のアーチ(=土踏まず)が低くなったり消失したりして、立ったときに足裏全体が地面に触れやすい状態と言われています。Mayo Clinic+1

症状としては、「歩いたあと足裏が疲れやすい」「かかとや足のアーチあたりが痛む」「内くるぶしのあたりが腫れてる気がする」といった声が挙がっています。特に、足のアーチが低下すると、脚や足だけでなく膝・腰にも負担が広がるケースがあると言われています。Cleveland Clinic+1

ただし、「扁平足=必ず痛む」というわけではなく、症状がほとんど出ない人も多いそうです。Mayo Clinic

だからこそ、「なんだか足がいつもより重い」「くるぶしのあたりが違和感」といった“気になるサイン”に敏感になることが大切です。

セルフチェック方法(立った時の足裏の接地・足指やかかとの向きなど)

「そうなんだ、じゃあ私でもチェックできるの?」という方のために、簡単なセルフチェック法をご紹介します。

まず、**“ウェットフットテスト”**という方法があります。足を濡らして紙の上に立つと、土踏まず部分の空きがほとんどないなら扁平足の可能性があると言われています。Joel D Foster DPM PC+1

次に、立った状態で足裏を鏡で見る・横向きに写真を撮ってみるのも有効です。かかとが外側に向いている(いわゆるオーバープロネーション)・足指が地面側に倒れている時も、扁平足のサインになり得ると言われています。jupiterlaser.com

さらに、自分の靴のソールをチェックしてみてください。内側ばかり減っている・足の形に合っていない靴を長時間使っていると、足のアーチに負荷がかかりやすいとも言われています。Mayo Clinic Health System

このようなセルフチェックで「ちょっと気になるな」と思ったら、次のステップへ進んでおくと安心です。

医療機関での診断ポイント(レントゲン・MRI・歩行観察など)

「セルフチェックではっきりしない…って時はどうすれば?」という時のために、専門機関で見られるポイントを整理します。

医師は立っている・歩いている状態を観察し、踵(かかと)や足指の向き・足のアーチの高さを評価すると言われています。Omaha Foot and Ankle Specialists+1

さらに、骨や関節の状態を調べるためにレントゲン(X線)、靭帯・腱の状態を確認するためにMRIや超音波(Ultrasound)を使うこともあります。Mayo Clinic+1

「痛みがあって日常生活に支障がある」「歩き方が変わった気がする」などの症状があれば、早めに専門医へ相談することが望ましいと言われています。Mayo Clinic

ただし、画像で異常が見つかってもすぐに“手術”というわけではなく、まずは靴・インソール・筋力トレーニングなどの保存的な対応を検討するケースが一般的です。Mayo Clinic

「じゃあ次は何をしたらいいか?」と思ったら、次の構成(例えば「治療と対策」)で具体的にお話できますので、希望があればそのまま進めましょう!

#扁平足チェック #足のアーチ #セルフチェック #足痛み対策 #足底アーチ

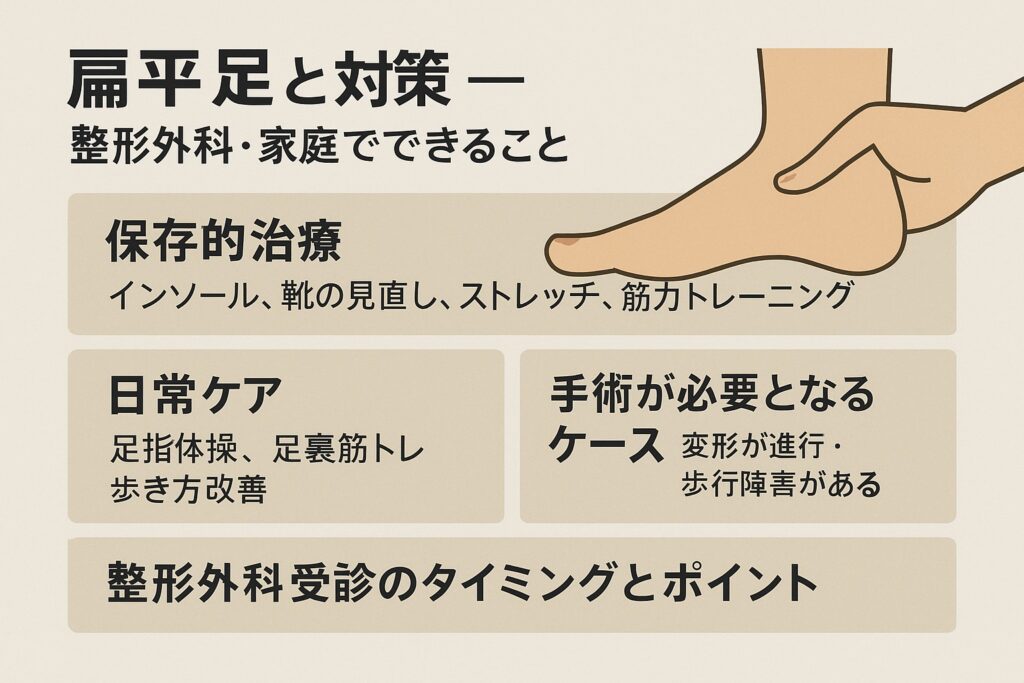

4.治療と対策 — 整形外科・家庭でできること

保存的治療(インソール・靴の見直し・ストレッチ・筋力トレーニング)

「扁平足って、病院ではどんなことをするの?」と気になる方も多いですよね。

整形外科ではまず、保存的治療と呼ばれる方法が中心になると言われています。代表的なのが、インソール(足底板)によるサポートです。足のアーチを下から支えることで、歩行時の衝撃をやわらげ、足への負担を軽減する目的があります(引用元:https://www.imabari-kouseiclinic.com)。

また、靴選びも重要なポイント。かかとがしっかり固定できる靴や、アーチを支える構造のある靴を使うとよいとされています。さらに、ふくらはぎや足裏のストレッチ・足指を動かす筋力トレーニングを取り入れることで、アーチを支える筋肉の働きを保ちやすくなるそうです。

日常ケア(足指体操・足裏筋トレ・歩き方改善)

自宅でできる対策もいくつかあります。

「足指じゃんけん」や「タオルギャザー」と呼ばれる足指体操は、アーチを形成する筋肉を刺激するのに役立つと言われています(引用元:京都桂病院)。また、足裏の筋肉を意識的に動かす筋トレ(例えば、つま先立ちをゆっくり繰り返す運動)も効果的とされています。

さらに、歩き方の見直しも欠かせません。足の内側ばかりに重心がかかる歩き方はアーチを潰しやすいため、かかと→母趾球→つま先へと体重を自然に移すよう意識すると良いとされています。

毎日の積み重ねが、扁平足の改善と疲れにくい足づくりにつながると考えられています。

手術が必要となるケース(変形が進行・歩行障害がある)

「保存的なケアでも改善しない場合はどうなるの?」という質問もよくあります。

一般的に、痛みが強く歩行が困難になるほど変形が進行したケースでは、手術を検討することもあると言われています(引用元:https://www.mayoclinic.org)。

手術では、アーチを支える骨や腱を修復・再建する方法が取られることが多いそうです。ただし、ほとんどの人はまず保存的治療で経過を見ながら進めることが一般的とされています。

焦らずに医師と相談し、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

整形外科受診のタイミングとポイント

「どのタイミングで来院すればいいの?」という疑問もありますよね。

次のような状態が続く場合は、一度整形外科を受診するのがおすすめです。

- 歩行時に足裏やかかとが痛む

- 土踏まずが完全に消えている

- 靴の内側ばかりがすり減る

- 長時間の立位で強い疲労感が出る

来院時は、痛みの出るタイミングや靴の履き方、仕事での立ち時間などを伝えると、より正確な触診や検査につながりやすいと言われています。

「たかが足の疲れ」と思わず、早めの相談で日常の快適さを取り戻すきっかけになるかもしれません。

#扁平足対策 #インソール活用 #足指トレーニング #歩行改善 #整形外科相談

5.靴・インソール・生活習慣の見直し — 再発予防・快適な歩行へ

扁平足に適した靴選びのポイント(アーチサポート・ヒールカウンター・クッション性)

「どんな靴を履けばいいの?」という質問はとても多いです。

扁平足の方に合う靴の条件としては、アーチサポート機能がしっかりしていること、ヒールカウンター(かかとを包み込む部分)が硬めで安定していること、そして適度なクッション性があることが重要だと言われています。靴底が柔らかすぎるとアーチを支えられず、逆に硬すぎても衝撃が分散されにくくなります。

試し履きをするときは、「土踏まずが自然に支えられている感じがあるか」「足が左右にぐらつかないか」を確認すると良いでしょう。

また、履き口が浅すぎない・サイズが合っていることもポイントです。見た目よりも足の安定性を優先する靴選びが、疲れにくい歩行につながると言われています。

オーダーメイド・既製インソールの活用法

靴選びとあわせて注目したいのが、**インソール(中敷き)**です。

市販の既製タイプでも、アーチをしっかり支える構造のものを選べば、足への負担を軽減しやすいと言われています。一方で、左右の高さや足型に個人差がある場合は、オーダーメイドインソールを利用するのもおすすめです。

自分の足に合わせたインソールは、長時間歩いても疲れにくく、姿勢や重心のバランスを整える効果があるとされています(引用元:https://www.fwd.com.hk)。

ただし、履く靴との相性も大切なので、専門家に相談しながら調整していくのが理想的です。

H3:日常生活での習慣改善(体重管理・立ち姿勢・歩き方)

靴やインソールを整えても、日々の生活習慣が大きく関わってきます。

例えば、体重が増えるとアーチにかかる負荷が増し、扁平足の悪化につながることがあります。適度な体重管理を意識し、食事や運動をバランスよく続けることが大切です。

また、長時間の立ち姿勢を避け、時々足首を回したりストレッチをするなど、血流を保つ工夫も有効です。

歩き方も重要で、かかとから自然に体重を前へ移し、母趾球で地面を押すイメージを持つと、アーチがつぶれにくくなると言われています。

小さな意識の積み重ねが、足の快適さを守る第一歩です。

子どもの扁平足と成長期の注意点(成人になる前にできるケア)

「子どもの足が平らに見えるけど大丈夫?」と心配する保護者の方も少なくありません。

実は、幼児期は脂肪が多く、アーチが見えづらい時期があると言われています。しかし、小学校中学年ごろまでにアーチが形成されていくのが一般的です。

もし成長しても土踏まずが見られない、または足の痛みを訴える場合は、早めに専門家へ相談することがすすめられています。

また、裸足で遊ぶ機会を増やしたり、足指を動かす遊びを取り入れることで、自然と足の筋力が育つと言われています。子どもの時期から「足を育てる」意識を持つことで、将来の扁平足予防にもつながります。

#扁平足対策 #靴選びポイント #インソール活用 #歩き方改善 #子どもの足ケア