腕が痛いと感じたら読むべき1本。使いすぎ・神経の圧迫・関節の炎症など、考えられる原因を分かりやすく整理し、日常でできるケアや「何科を受診すべきか」まで丁寧に紹介します。

1.腕が痛いと感じたとき:まず知っておきたい基本情報

「最近、腕がズキッと痛む…」そんな経験はありませんか?

日常生活の中で、腕の痛みは誰にでも起こり得ると言われています。痛みの出る場所によって、原因や対処の考え方が少しずつ異なるそうです。たとえば、**肩のつけ根に近い部分が痛む場合は「肩こり」や「四十肩」**の可能性があり、肘まわりならテニス肘などの使いすぎ症候群、手首〜前腕にかけてなら腱鞘炎が多いとされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/)。

放っておいても大丈夫?気になる不安を整理しよう

「そのうち良くなるかな」と様子を見る方も多いですが、痛みが続く・腕が上がらない・しびれがあるときは注意が必要と言われています。特に、首からくる神経の圧迫が関係しているケースでは、放置すると改善まで時間がかかることもあるそうです(引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/arm-throbbing-pain/)。

また、「何科に行けばいいの?」と迷う方も少なくありません。多くの場合、整形外科やリハビリ科、整骨院での相談が推奨されています。専門家による触診や動作チェックによって、筋肉・関節・神経などどの部分が関係しているかを見極めることができると言われています(引用元:https://medicalnote.jp/)。

まずは、痛みが出る場所・きっかけ・持続時間をメモしておくと、来院時に状況を正確に伝えやすくなります。

「軽い疲労かも」と思っても、同じ動作を繰り返すうちに悪化することもあるため、体からのサインを見逃さないようにしましょう。

#腕の痛み #原因別対処法 #整形外科相談 #セルフチェック #肩こりケア

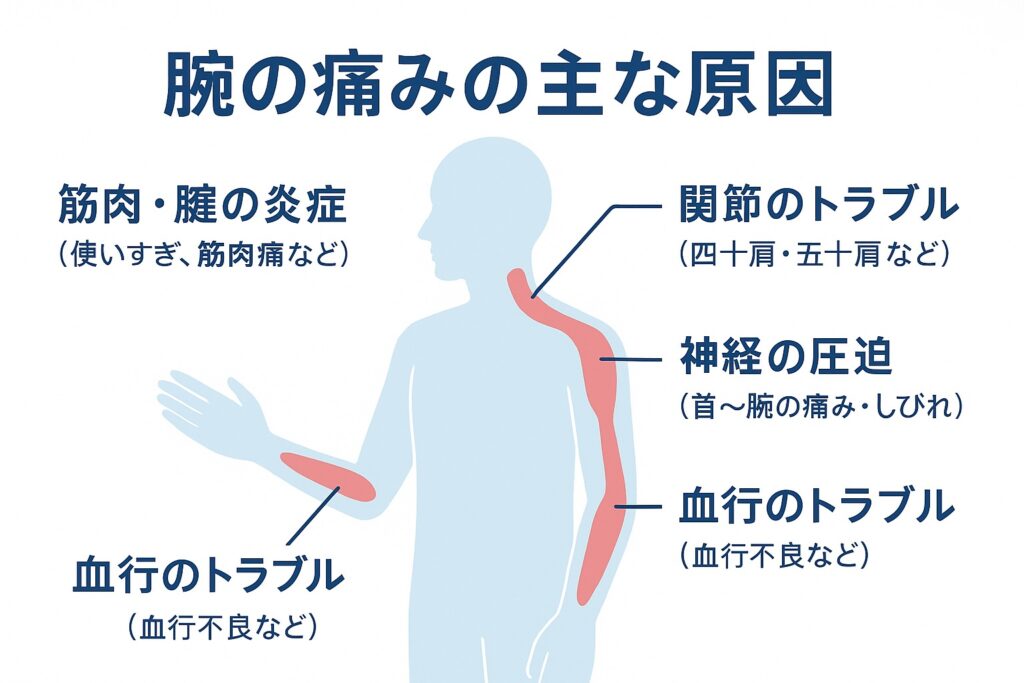

2.よくある原因別に解説:筋・腱・関節・神経・血行のトラブル

腕の痛みと一口に言っても、その背景は人によってさまざまだと言われています。ここでは、代表的な原因を分かりやすく整理していきます。

筋肉・腱の炎症(使いすぎや筋肉痛によるもの)

日常の動作やスポーツなどで腕を酷使すると、筋肉や腱に微細な炎症が起こり、痛みやだるさを感じることがあるそうです。特に重い物を持つ・長時間パソコンを使うなどの動作を繰り返すと、腱の付着部に負担が集中しやすいとされています(引用元:ユビー症状検索エンジン)。

「動かすとズキッとする」「押すとピンポイントで痛む」といった場合、このタイプの炎症が関係している可能性が高いとも言われています。

関節や腱鞘のトラブル(四十肩・五十肩など)

腕の付け根や肩の動きに制限がある場合は、肩関節や腱鞘の炎症が考えられます。四十肩・五十肩と呼ばれる状態では、肩を上げたり回したりする動きが制限され、「夜にズキズキする」と感じることも多いようです(引用元:あべ整形外科クリニック、国立国会図書館)。

放置すると関節が固まって可動域が狭くなることもあるため、早めの相談がすすめられています。

神経の圧迫による痛み・しびれ

首や肩の筋肉が硬くなると、神経を圧迫して腕まで痛みやしびれが広がることがあります。これを頚椎由来の神経圧迫と呼ぶこともあり、デスクワークや姿勢不良で悪化するケースも多いそうです(引用元:リハサク)。

「腕全体が重い」「ジンジンする」といった症状が続く場合は、神経系の関与が疑われることもあります。

血行不良や姿勢による負担

寒さや同じ姿勢の維持によって血行が悪くなると、筋肉に酸素が届きにくくなり痛みやだるさが出ることがあるそうです。特にデスクワーク中心の方は、こまめなストレッチや姿勢の見直しが重要とされています(引用元:くまもと整骨院 取手院)。

まれに注意すべき重篤な原因

ごくまれに、腕の痛みが**心臓や血管のトラブル(狭心症・心筋梗塞など)**と関係していることもあると報告されています。特に「左腕の痛み+胸の圧迫感・息苦しさ」を伴う場合は、早めに医療機関へ相談が必要とされています(引用元:MSDマニュアル)。

#腕の痛み #神経圧迫 #肩関節の不調 #血行改善 #四十肩五十肩

3.日常でできるセルフケア&対処法

「ちょっと使いすぎたかな?」と思う程度の軽い腕の痛みは、まず日常のケアから見直してみるのがすすめられています。無理をせず、少し休ませてあげるだけでも変化を感じることがあるそうです。ここでは、自宅やオフィスでできる簡単な対処法を紹介します。

初期対応の基本は「休めて、冷やす or 温める」

痛みが出始めた直後は、無理に動かさずに安静を保つことが大切と言われています。運動後や負担をかけた直後であれば、冷やすことで炎症を抑える働きがあるとされ、逆に、慢性的に凝りや重だるさを感じるときは温めて血流を促すのがよいとされています(引用元:ユビー症状検索エンジン)。

また、落ち着いてきたら、軽いストレッチを加えると良い場合もあります。いきなり大きく動かすより、「肩をゆっくり回す」「腕を前でクロスして軽く引き寄せる」といった穏やかな動きから始めると安心です。

姿勢の見直しと首・肩まわりのケア

デスクワークやスマホを長時間使う人は、姿勢のクセが痛みの原因につながることも多いとされています。特に、猫背や前のめり姿勢は首〜肩〜腕への負担が増えるため、こまめに姿勢を整える意識が大切です。

椅子の背もたれに深く腰をかけ、肩甲骨を軽く寄せるように座ると良いとされています(引用元:取手市の交通事故治療くまもと整骨院)。

さらに、「30分に1回は立ち上がって腕を動かす」「画面を目線の高さに調整する」など、小さな工夫を積み重ねることが予防にもつながるそうです。

セルフケアしても改善しない場合は

数日経っても痛みが続いたり、しびれや重だるさが取れない場合は、筋肉や神経の炎症が進んでいる可能性も考えられると言われています。その場合は、整形外科や整骨院などで触診や動作チェックを受けて、原因を詳しく確認してもらうのが安心です。

セルフケアで無理をしすぎず、「変だな」と思った時点で専門家に相談しておくことが早期改善の近道になると言われています。

#腕のセルフケア #姿勢改善 #ストレッチ習慣 #肩甲骨体操 #デスクワーク疲れ対策

4.受診すべき症状・何科を受けるべきか?

「ちょっと腕が痛いだけ」と思って放置してしまうこと、意外と多いですよね。

でも、実は早めに専門家へ相談した方が良いケースもあると言われています。ここでは、来院を検討すべき症状と、適切な診療科の目安について整理してみましょう。

痛みが強い・しびれがある・腕が動かしづらいとき

痛みが強くて夜も眠れない、物を持つときに力が入らない、または腕全体にしびれを感じる——そんなときは、神経や筋肉への影響が考えられるそうです(引用元:メディカルノート)。

特に、

- 痛みが数日続いている

- 腕を上げられない・握力が落ちた

- 腫れ・熱感・しびれがある

といった場合は、自己判断せずに一度専門機関に相談することがすすめられています。

軽い筋肉痛と思っていたのが、実は腱炎や関節の炎症だった、というケースも少なくないようです。

来院前に整理しておくと良いポイント

いざ医療機関へ行くときは、症状を正確に伝えるための準備が役立ちます。たとえば、

- 痛みが出た時期やきっかけ(重い物を持った、転んだ、長時間の作業など)

- 痛みの部位(肩・肘・手首など)

- 痛みの質(ズキズキ・ピリッ・だるい など)

をメモしておくと、触診の際に医師やスタッフが状態を把握しやすいと言われています。

何科を受けるべき?

腕の痛みは原因によって担当科が変わります。

骨や関節の痛み・外傷が疑われる場合は整形外科、慢性的なコリや筋緊張による症状ならリハビリ科・整骨院でも対応が可能なことが多いようです。

また、しびれや感覚異常が強い場合は、神経内科での相談が適していると言われています。

どこに行けばいいか迷うときは、まず整形外科で触診を受け、必要に応じて他の専門科を紹介してもらう流れが安心です。

#腕の痛み #整形外科相談 #神経圧迫 #リハビリ科 #受診の目安

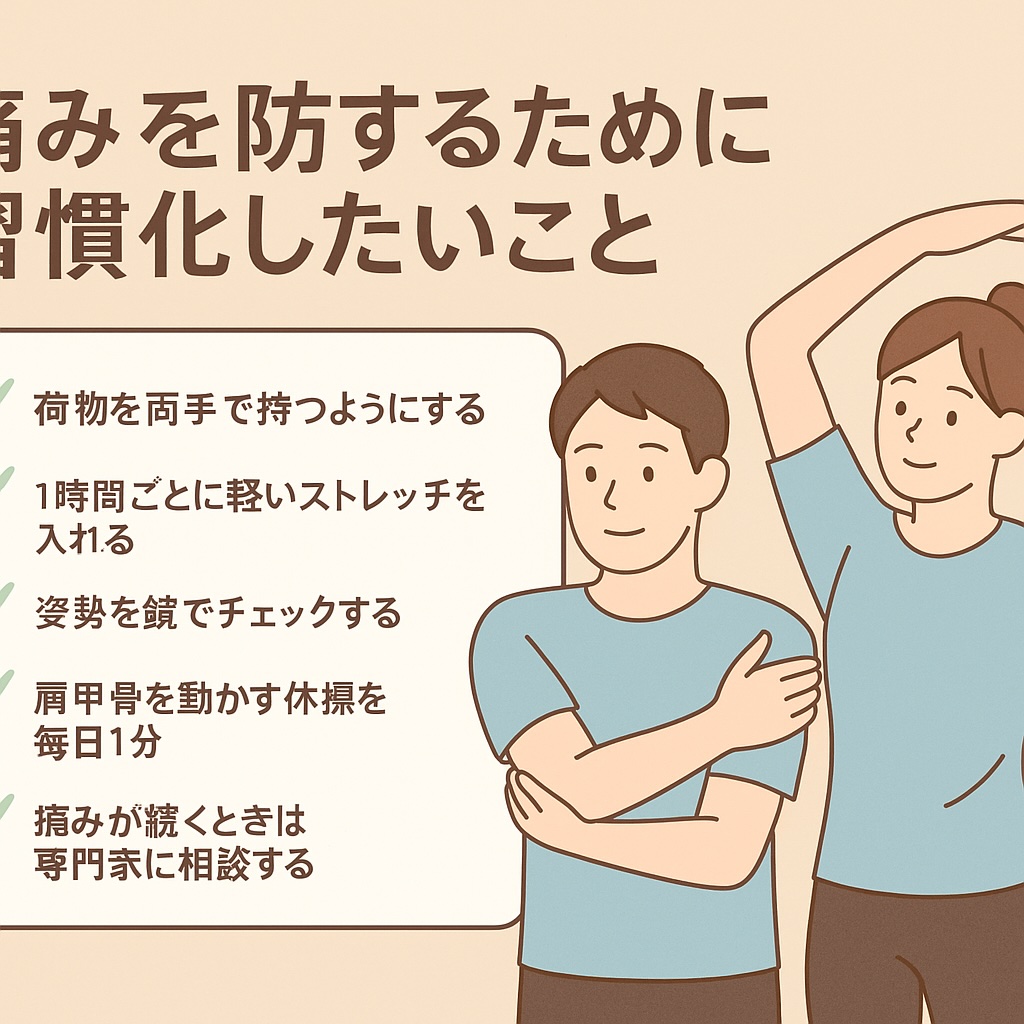

5.痛みを予防するために習慣化したいこと/まとめ

「ようやく痛みが落ち着いた!」と思っても、油断は禁物だと言われています。腕の痛みは、ちょっとした生活習慣の積み重ねで再発することもあるため、日々の動作を少し見直すだけでも予防につながるそうです。ここでは、今日からできる簡単な習慣を紹介します。

腕に負担をかけすぎない生活のコツ

まず意識したいのは、「腕を使いすぎない」ことです。

荷物を持つときは片側だけに負担をかけず、左右交互に持ち替えるようにすると良いと言われています。また、長時間パソコン作業をする際は、1時間ごとに1〜2分、肩を回す・立ち上がるなど小さな動きを取り入れると、血行の滞りを防げるそうです(引用元:メディカルノート)。

「同じ姿勢でじっとしている時間を減らす」だけでも、腕や肩の筋肉が硬くなりにくくなります。

継続的なケアで「再発しにくい体づくり」を

日々の習慣としておすすめなのは、姿勢チェックと肩甲骨の動きです。

壁に背をつけて立ち、背中と腰が自然に当たるか確認してみましょう。背中が離れていたら、少し姿勢を整える意識を。

また、肩甲骨を寄せるストレッチや腕を前後に大きく振る動作は、肩周りの柔軟性を保つ助けになるとされています(引用元:リハサク)。

軽い運動でも、毎日少しずつ続けることで筋力と血流の維持につながり、再発リスクを下げる効果があると言われています。

「原因を知る→セルフケア→改善しなければ来院」の流れを

腕が痛いと感じたときは、まず原因を探ることが大切です。

使いすぎによる筋肉疲労ならセルフケアで落ち着くこともありますが、数日経っても改善しないときは早めに専門家に相談するのが安心です。

「我慢せず、体の声に耳を傾ける」ことが、痛みの予防にもつながると考えられています。

今日からできるチェックリスト

☑ 荷物を両手で持つようにする

☑ 1時間ごとに軽いストレッチを入れる

☑ 姿勢を鏡でチェックする

☑ 肩甲骨を動かす体操を毎日1分

☑ 痛みが続くときは専門家に相談する

#腕の痛み予防 #姿勢チェック #ストレッチ習慣 #肩甲骨体操 #生活改善