腰が痛い原因を知れば、改善への第一歩が踏み出せます。原因別に「姿勢・筋肉・内臓・病気」などの要因を整理し、セルフチェック・対策・受診が必要なサインまでカバーします。

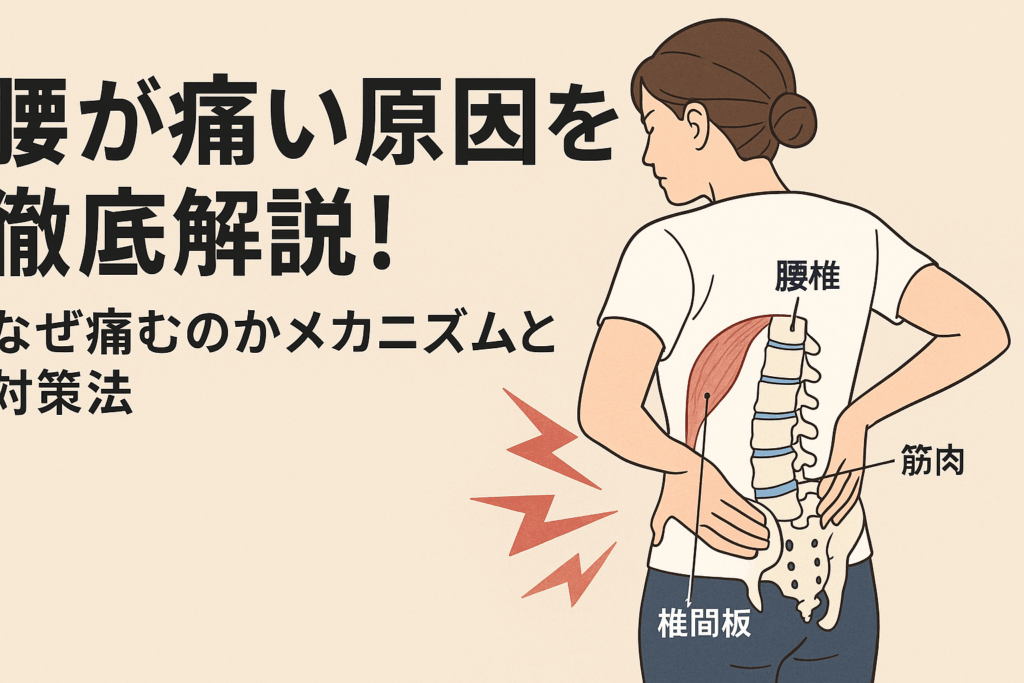

1.腰が痛い原因:まず押さえておきたい「なぜ痛むのか」メカニズム

「腰が痛い原因」をちゃんと理解するためには、まず「なぜ腰に痛みが出るのか」というメカニズムを押さえておくことがとても大切です。今日はちょっと会話形式で、分かりやすくお話ししていきましょう。

体を支える構造と“負荷”の関係

背骨(特に腰椎)は、上半身の重みを脚や骨盤・股関節へとつなぐ“中継点”のような役割を担っています。そのため、姿勢が悪かったり、長時間同じ体勢だったりすると、腰にかかる“負荷”がどんどん増えてしまうと言われています。

また、椎間板(背骨の間のクッション的な部分)が加齢や使い方によって変化し、「椎間板ヘルニア」などの構造的な原因になったりすることもあります。

ですので、姿勢+構造+使い方、この三つが組み合わさることで腰痛が生まれやすい “仕組み” ができあがるわけです。

筋肉・靭帯・関節の疲労が引き金に

さて、次に「腰が痛くなる」もうひとつのパターンを見てみましょう。筋肉や靭帯、関節の疲労や過緊張も、原因として非常に多いものです。

例えば長時間のデスクワークで背中を丸くして猫背気味、足を組む癖がある、立ちっぱなし・重い荷物を持つことが多い、という生活をしていると、“特定の筋肉ばかりが使われている”状態になりやすいです。そうなるとその筋肉が固くなったり、関節がうまく動かなくなったり、結果として「腰が痛い」と感じるわけです。

さらに、骨盤や仙腸関節のゆがみ・ズレがあると、体重が左右どちらかに偏ったり、片側に負荷が集中することで腰の痛みを招きやすいと言われています。

“なぜ今”痛む?/痛みが起こるタイミングのヒント

「昨日まで平気だったのに、なぜ今日急に腰が痛いの?」という方も多いと思います。それには“痛むタイミング”にヒントがあります。

例えば、前かがみになった時にズキッと来るなら椎間板・筋膜への負荷が関係しているかもしれません。後ろに反ると痛むなら関節や神経の圧迫が影響している可能性もあります。

また、朝起きたときに重さや張りを感じるなら、睡眠中の姿勢・ベッドの硬さ・筋肉の回復が十分でないことなども要因になりえます。すなわち、「なぜ今」「どの動きで」痛むのかを自分でチェックしておくことで、原因に近づきやすくなります。

「腰が痛い原因」を正しく理解しておくと、ただ「痛いからマッサージ」という対処ではなく、「どういう癖で」「どこに負担が」「どうすれば軽くなりそうか」を意識できるようになります。次の項目では、具体的な姿勢・習慣・生活習慣が招く原因について深掘りしていきましょう。

#腰痛 #腰が痛い原因 #姿勢改善 #筋肉疲労 #骨盤ゆがみ

2.姿勢・筋肉・生活習慣が招く腰痛の主な原因

姿勢のクセが腰にかける負担

「姿勢ぐらいで腰が痛くなるの?」と思う方も多いですが、実は姿勢は腰痛の大きな要因の一つだと言われています。

たとえば、長時間のデスクワークで背中が丸くなったり、足を組んだりしていると、骨盤や腰の筋肉に偏った負荷がかかりやすくなります。こうした小さな「クセ」の積み重ねが、知らず知らずのうちに腰の筋肉を硬くし、痛みを引き起こすことがあるそうです。

また、スマートフォンをのぞき込む「ストレートネック姿勢」も、首から背中・腰へと連動して負担を増やすことが分かっています。姿勢が少し崩れるだけでも、体全体のバランスが崩れ、腰が“支えすぎて”しまう状況を作り出すと言われています。

筋肉のバランスの乱れと柔軟性の低下

「筋肉が弱いから腰が痛い」と聞いたことがあるかもしれません。これは半分正解で、半分誤解だと言われています。

実際には“使いすぎて硬くなった筋肉”と“使わなさすぎて弱った筋肉”が混在する状態が多く、腰への負担を増やしているケースが多いそうです。

特に、腹筋や背筋、太ももの裏(ハムストリングス)などがバランスよく働かないと、骨盤の傾きが生じやすくなります。骨盤が前傾または後傾すると、腰椎のカーブが変化し、結果として腰の筋肉や関節にストレスがかかりやすくなると考えられています。

生活習慣が積み重なって痛みを生む

意外に見落とされがちなのが「日常生活の小さな習慣」です。

冷え性で血行が悪くなる、睡眠不足で筋肉の回復が遅れる、ストレスで無意識に腰を緊張させてしまう――こうした要素も、腰痛の原因につながるとされています。

また、体を動かす習慣が少ない方では、腰周りの筋肉が“サボり癖”を起こし、姿勢維持が難しくなる傾向もあります。

反対に、激しい運動や無理なトレーニングを続けると、筋肉や関節が疲労して炎症を起こしやすくなる場合もあるそうです。

結局のところ、「動かなすぎ」と「動きすぎ」の両極端が腰に負担をかけてしまうため、バランスのとれた生活リズムが何より大切だと言われています。

「姿勢」「筋肉」「生活習慣」――この3つはお互いにつながっていて、どれか一つが崩れると腰痛のリスクが高まると考えられています。次の項目では、こうした原因に対してできるセルフチェックや対策方法を紹介していきましょう。

#腰痛 #姿勢改善 #筋肉バランス #生活習慣 #骨盤の傾き

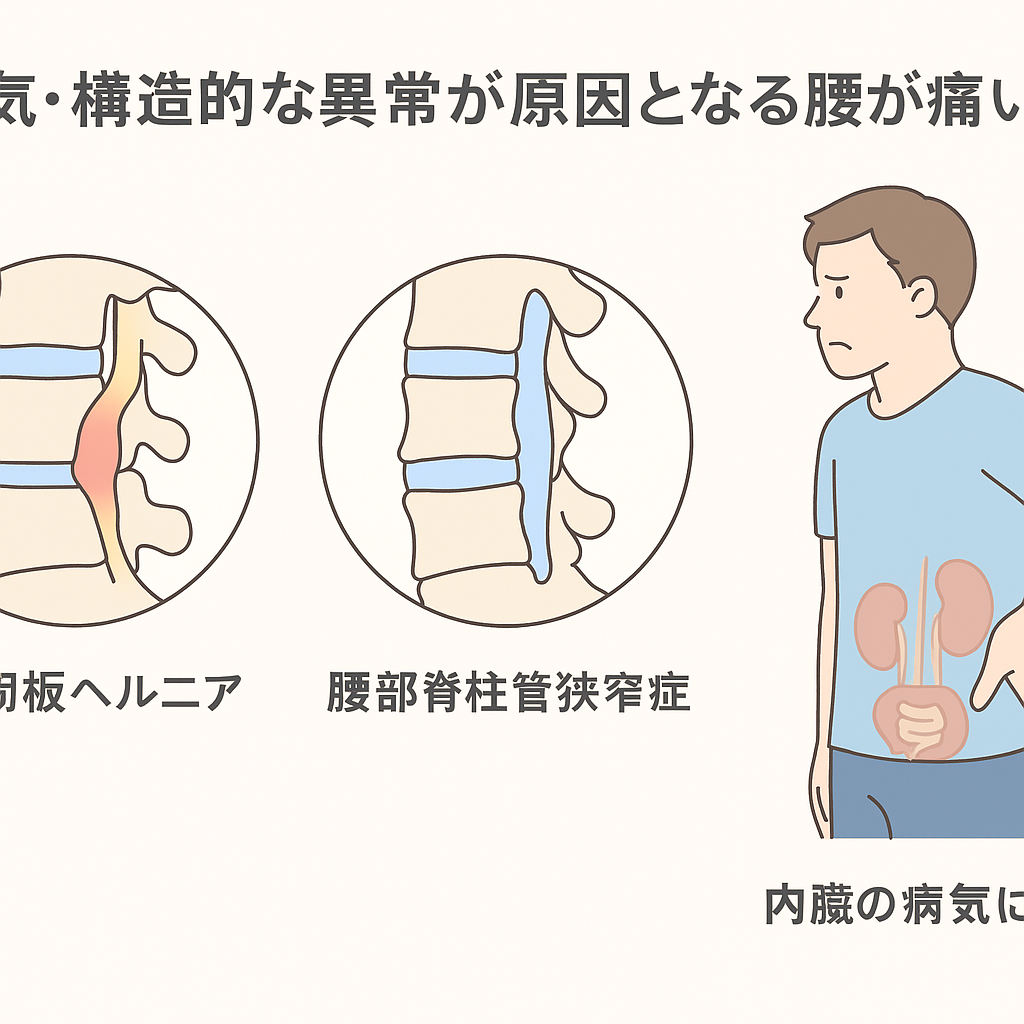

3.病気・構造的な異常が原因となる腰が痛いケース

骨・関節・椎間板のトラブルによる腰痛

「腰を動かすたびにズキッとする」「片方の足にしびれがある」――そんな場合、骨や椎間板などの構造的な異常が関係していることがあると言われています。

代表的なものとして椎間板ヘルニアが挙げられます。椎間板とは背骨の骨と骨の間にあるクッションのような組織で、これが外側にはみ出して神経を圧迫すると、腰の痛みや脚のしびれが現れることがあるそうです。

また、腰部脊柱管狭窄症と呼ばれる状態も、特に中高年層で増えていると言われています。これは神経の通り道である「脊柱管」が加齢などで狭くなり、神経が圧迫されることで痛みやしびれが出るものです。

さらに、変形性腰椎症のように、骨そのものがすり減ったり変形したりすることで痛みが出るケースもあります。これらはいずれも「姿勢や筋肉」だけでは説明できない、構造的な原因が背景にある腰痛とされています。

内臓や血管の異常が関係していることも

腰痛の原因が「骨」や「筋肉」だけとは限りません。中には、内臓や血管の不調が腰の痛みとして現れることもあると言われています。

たとえば、腎臓や尿路結石、膵臓や大動脈の異常などがある場合、腰や背中の奥に鈍い痛みが生じるケースがあります。

また、婦人科系の疾患(子宮筋腫、子宮内膜症など)も、腰の重だるさや周期的な痛みとして現れることがあります。このような痛みは姿勢を変えても軽くならないのが特徴だと言われています。

「筋肉をほぐしても変わらない」「寝ても痛みが取れない」という場合は、こうした内臓由来の痛みを疑うことも大切です。

早めに相談したほうがよいサイン

「ただの腰痛だと思っていたら、実は別の病気だった」というケースも少なくありません。

特に、次のような症状がある場合は注意が必要だと言われています。

- 足のしびれや力が入りづらい

- 排尿や排便の異常(出づらい、感覚がないなど)

- 発熱・体重減少・食欲不振を伴う

- 夜寝ているときも痛みが強い

こうした症状は、神経や内臓、感染症などが関係している可能性があるため、整形外科などで早めに相談しておくことがすすめられています。

腰の痛みには、筋肉の疲れからくるものだけでなく、体の内部構造や内臓に関連したものもあります。

「いつもと違う」「今までと痛み方が違う」と感じたら、無理せず一度専門家に確認してもらうことが安心につながるでしょう。

#腰痛 #椎間板ヘルニア #脊柱管狭窄症 #内臓由来の痛み #整形外科

4.今すぐできるセルフチェックと対策方法

まずは自分の腰の状態をチェックしてみよう

「腰が痛いけど、どこが原因なんだろう?」と思ったときは、まず自分の体を少し観察してみることが大切だと言われています。

たとえば、以下のような簡単なチェックをしてみましょう。

- 前屈(前にかがむ)と後屈(後ろに反る)

どちらの動作で痛みが強くなるかを確認します。前屈で痛い場合は筋肉や椎間板の負担、後屈で痛い場合は関節や神経圧迫が関係していることがあるそうです。 - 片脚立ちテスト

左右どちらか片脚で立ってみて、ぐらつきや違和感があるかを確認します。バランスが取りづらい場合は、骨盤や股関節の安定性が低下していることがあると言われています。 - 朝と夜の痛みの違い

朝起きたときに腰が重い場合は、筋肉が硬くなっているサインかもしれません。逆に夜に痛むなら、姿勢や座り方に原因がある可能性があります。

このように「どんな動きで」「どの時間帯に」「どの部位が」痛むかを整理しておくことで、自分の腰痛タイプを見極めやすくなります。

日常でできる腰痛対策

セルフチェックの結果、「筋肉が張っている」「姿勢が悪いかも」と感じたら、日常生活の中で少しずつ改善を意識してみましょう。

- 姿勢を意識する

座るときは背もたれに軽くもたれ、骨盤を立てるように意識します。スマホやPCを見る角度を調整し、首や背中が前に出すぎないようにするのがポイントです。 - 軽いストレッチを習慣に

腰や太もも、背中のストレッチを1日5分でも行うと、筋肉の柔軟性が保たれやすいと言われています。

特に「背伸び+深呼吸」を組み合わせると、血行が促されてリラックス効果も期待できます。 - 体を冷やさない・温める

冷えは筋肉を硬くしやすいため、入浴で温めたり、軽いウォーキングで血流を促すことも有効だと言われています。 - 長時間同じ姿勢を避ける

1時間に一度は立ち上がって伸びをする、椅子に深く座り直すなどの“リセット動作”を取り入れましょう。

これらの小さな工夫を積み重ねるだけでも、腰への負担が軽くなりやすいとされています。大切なのは「無理をせず、続けられる範囲」で実践することです。

セルフケアで変化がないときは

「ストレッチしても痛みが変わらない」「しびれが出てきた」などの場合は、整形外科や整骨院で一度見てもらうことがすすめられています。

早めに確認しておくことで、長引く腰痛を防げる可能性もあると言われています。

腰痛対策は、特別な器具やトレーニングよりも、日々の「姿勢」「温め」「動かす」意識を少し変えることから始まります。焦らず、自分の体のサインに耳を傾けながら取り組んでみましょう。

#腰痛 #セルフチェック #ストレッチ #姿勢改善 #血行促進

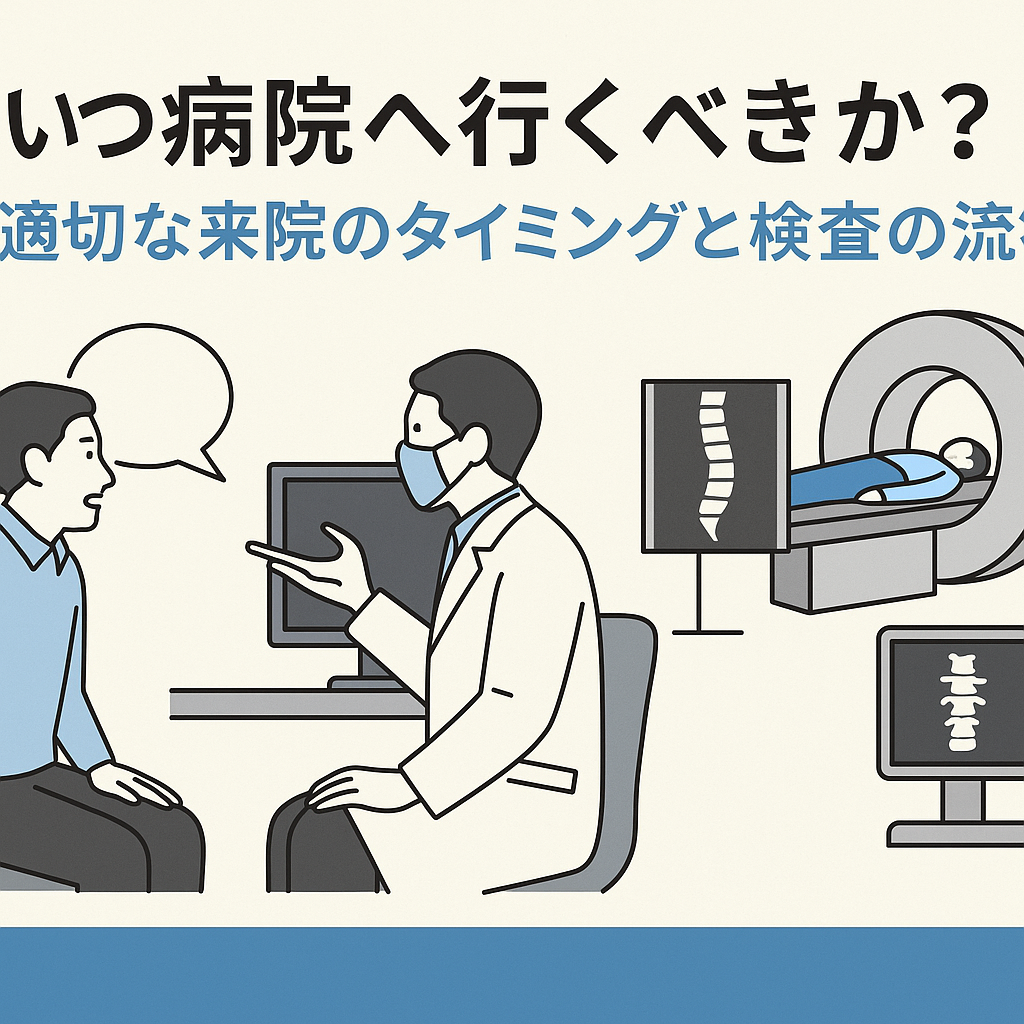

5.いつ病院へ行くべきか?適切な来院のタイミングと検査の流れ

自己判断せず、早めに相談したほうが良いケース

「少し休めば良くなるだろう」と思って放置していたら、かえって悪化してしまった——腰痛ではよくある話です。

腰の痛みは軽度なら自然に改善することもありますが、次のようなサインがある場合は早めの来院がすすめられています。

- 痛みが2週間以上続いている

- 夜間や安静時にも痛みが出る

- 足のしびれや脱力感がある

- 熱・体重減少・排尿異常など他の症状を伴う

これらの症状がある場合、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症など、構造的な問題が関係している可能性もあると言われています。

また、急な痛みや発熱を伴う場合は、腎臓や内臓疾患などが隠れているケースもあるため、無理せず専門家に相談することが大切です。

整形外科・整骨院・リハビリの違い

「どこに行けばいいのかわからない」という声も多いですよね。

腰痛の場合、一般的には整形外科での検査が基本とされています。ここではレントゲンやMRI検査を行い、骨・椎間板・神経などの状態を確認することができます。

一方で、整骨院・接骨院では、筋肉や関節のバランスを整えるための施術やストレッチ、テーピングなどを行うことが多いです。

また、理学療法士によるリハビリでは、再発予防のための運動指導や姿勢改善を中心にサポートが受けられる場合もあります。

それぞれの機関に得意分野があるため、まずは痛みの原因を把握する目的で整形外科に相談し、その後のケアを整骨院やリハビリで続ける流れが自然だと言われています。

検査から改善までの一般的な流れ

病院では、まず問診・触診で痛みの出方や生活習慣を確認し、その上で必要に応じて画像検査(レントゲン・MRI・超音波)などを行います。

その結果をもとに、湿布・温熱療法・筋肉緊張を和らげる運動指導などが選ばれることが多いです。

また、最近では薬に頼らず、体幹トレーニングやストレッチによる再発予防を重視する方針が増えてきています。

「痛みを取る」よりも「痛みが出にくい体をつくる」ことを目標にすることで、長期的な改善につながると考えられています。

「まだ大丈夫」と思って我慢するよりも、「おかしいな」と感じた段階で一度相談しておく方が結果的に早い回復につながることが多いと言われています。

自分の体を守るためにも、“来院のタイミング”を逃さないようにしましょう。

#腰痛 #整形外科 #整骨院 #検査の流れ #来院のタイミング