「末端冷え性で手先・足先がいつも冷たいあなたへ。原因(血行・筋肉・自律神経)をわかりやすく解説し、食事・運動・入浴・ツボなど今日から始められる改善法を詳しく紹介します。」

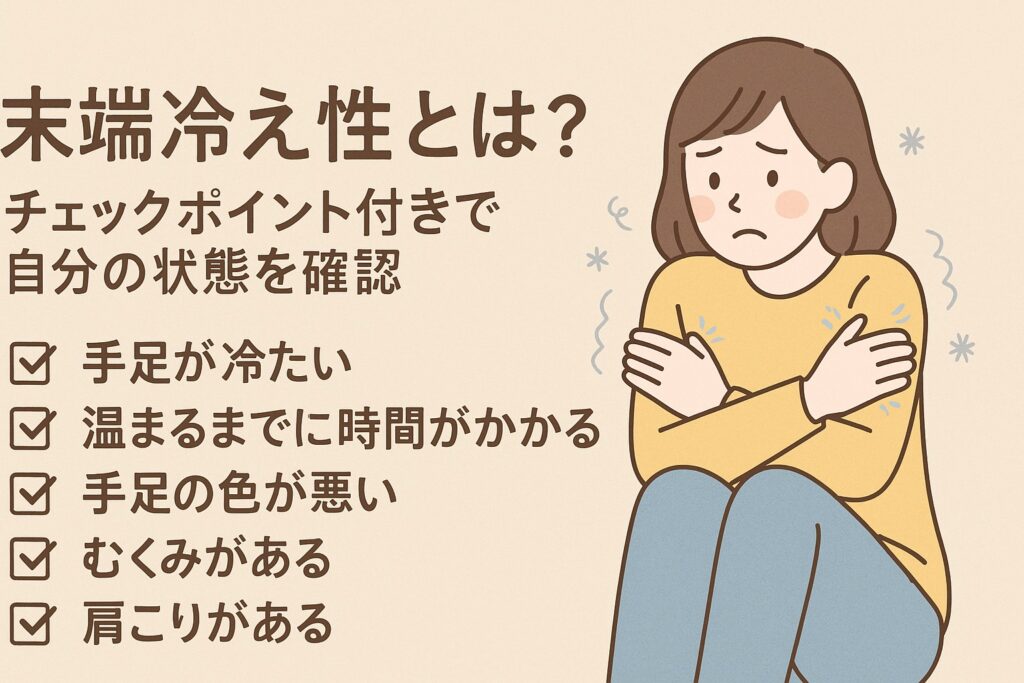

1.末端冷え性とは?チェックポイント付きで自分の状態を確認

「手先や足先だけがいつも冷たい…」そんな感覚が続くと、「もしかして自分は 末端冷え性かも?」と思ってしまうことがあります。末端冷え性とは、体の中心(胴体・内臓部)に比べて手足など末端部分の血流・温まりが弱く、冷えを感じやすい状態を指す言い方で、「冷え性」の中でも特に手足に冷たさが強く出るタイプと言われています。 おうちdeまるはち+2クラシエ(Kracie)の公式ウェブサイト 株式会社クラシエ+2

たとえば、「手袋をしても手のひらがひんやり」「靴下を履いても足先だけ冷える」「寝ているときに手足が冷えて目が覚める」といった状況は、末端冷え性の典型的なサインと言われています。

こうした冷えが、ただ単に寒さによるものではなく、慢性的に「手足の末端が冷え続けている」状態であれば、まずは自分の状態を確認しておくと安心です。

自己チェック項目(手足の冷え・色の変化・むくみ・肩こりなど)

以下に、末端冷え性を疑うためのチェックリストを挙げます。いくつ当てはまるか、ご自身で確認してみましょう:

- 手のひら・指先、足の指先がいつも冷たく感じる。

- 暖房のある室内でも、手足だけ温まるのに時間がかかる。

- 朝起きたとき、手足が冷えていて布団から出づらい。

- 手足の色が白っぽくなったり、少し青み・むくみを感じる。

- 肩こり・首すじの張りが常にある(末端の冷えと関係することも)。

- 寝るときに手足が冷えて眠りづらい、夜中に目が覚めることがある。

このような項目に「はい」が複数ある場合、末端冷え性である可能性が高いと言われています。 ふくおかクリニック |+1

ただし、全てが当てはまる必要はなく、あくまで“冷えを感じやすい状態”として捉えるのがおすすめです。

なぜ「手足だけ」が冷えるのか?血行・末梢循環・重力・筋肉量などメカニズム

では、なぜ体の中心部は暖かいのに、手足といった末端だけ冷えやすいのでしょうか?そのメカニズムをポイントごとに整理します。

- 血管の構造と心臓からの距離

手足、特に足先は心臓から遠く、血管も細くなりがちです。そのため、血液・熱が末端まで十分に届きづらいと言われています。 ヒサミツ+1 - 重力の影響と戻り血流

特に足は地面に近く、血液を足先から心臓へ戻す際に重力の影響を受けやすく、循環が滞りがちになります。むくみが出ることも、冷えを悪化させる原因と言われています。 ヒサミツ - 筋肉量・熱産生の低下

筋肉が少ない・運動量が少ないと、血液を送り出す“ポンプ”としての機能も弱く、末端まで熱が行き届きづらいという指摘があります。特に女性に多い理由の一つです。 クラシエ(Kracie)の公式ウェブサイト 株式会社クラシエ+1 - 自律神経の働き・血管収縮

寒さ・ストレス・生活リズムの乱れなどにより自律神経が乱れると、血管が収縮し末梢までの血流が悪くなることで、手足の冷えにつながるとされています。 taisho-kenko.com+1 - 中心部優先の熱維持

寒い環境では、体はまず内臓など重要な臓器を守るため、中心部に血液を集めようとする働きがあります。そのため、末端は“後回し”になりやすく、冷えを感じやすくなるという説明があります。 おうちdeまるはち

以上のような複数の要因が重なって、「手足だけ冷える」末端冷え性の状態が起こると言われています。

――――――

このように、手足に冷えを感じるだけでなく「なぜ」「どこが」「どのように」冷えているのかを理解することで、次の改善ステップを取る際にも効果が出やすくなります。次章では、具体的な原因をもう少し掘り下げていきましょう。

#末端冷え性 #手足冷え #血行不良 #筋肉量低下 #自律神経乱れ

2.末端冷え性が起こる原因を5つの視点から解説

「なんで手足だけ冷えるんだろう…」と感じているなら、実はこの5つの原因が絡み合っている可能性があります。ここでは、それぞれの視点をざっくり掘り下げます。

1.血液循環・末梢血管の構造・心臓からの距離

手足の先というのは、心臓から血液を送ったあと「末梢血管」として細くなっていく部分に当たります。つまり、血液・熱が届きにくくなる構造的な“遠さ”があると言われています。例えば、足先は心臓から遠く、また血管が細くなっているため、毛細血管レベルでは血流が滞りやすいと報告があります。引用元:〜〜〜 「体の一番下に位置する足、さらに末端部位である足先は、もともと血流が悪くなりやすく…」【引用元:hisamitsu.info】 ヒサミツ+1

さらに、重力の影響も無視できず、血液が足先から心臓へ戻るには上向きに流れなければならず、その過程で“滞り”が起きると冷えが出やすいと言われています。引用元:〜〜〜 “血液は、重力の影響で上から下には流れやすいが、下から上には流れにくく…”【引用元:hisamitsu.info】 ヒサミツ

2.筋肉量の低下・基礎代謝低下

「筋肉って、冷えと関係あるの?」と思うかもしれませんが、実は大きな関係があります。筋肉は“体を温める発電所”のようなもので、熱を産生し血液を末端まで押し出す“ポンプ機能”もあると言われます。引用元:〜〜〜 「筋肉は、人体最大の熱産生器官です…女性はもともと男性に比べて筋肉量が少ないため、…体が冷えやすいということになります。」【引用元:Kracie】 クラシエ(Kracie)の公式ウェブサイト 株式会社クラシエ

そのため、筋肉量が少なかったり、運動不足だったりすると、熱が十分に作られず、末端まで温まりづらくなります。さらに基礎代謝が低いと、常に“熱が足りない”という状況になりがちです。引用元:〜〜〜 「基礎代謝の低下…冷え性(冷え症)の原因となります。」【引用元:kenscardio.com】 KENカルディオクリニック柏 |+1

3.自律神経の乱れ・ストレス・睡眠不足

ストレスが続いたり、睡眠が浅かったりすると、体の“温める仕組み”を司る自律神経のバランスが乱れやすいと言われています。特に“交感神経優位”の状態が続くと、末梢血管が収縮しがちで、血流が手足の先まで届きにくくなるという報告があります。引用元:〜〜〜 「手足の冷え性には、様々な原因があると言われています。中でも多いのが自律神経の乱れ…」【引用元:大正健康ナビ】 taisho-kenko.com+1

また、睡眠不足が血流を悪化させ、冷えにつながるというデータもあります。引用元:〜〜〜 「良質な睡眠がとれないと、血巡りが悪くなり、体がますます冷えてしまう悪循環に陥ります。」【引用元:オムロン式美人】 オムロンヘルスケア+1

4.食生活・栄養不足(鉄分・ビタミンEなど)・ダイエット

冷えと食事・栄養状態との関係も無視できません。例えば、鉄分やビタミンなどの栄養が不足すると、血液が“熱を運ぶ”性能が落ちたり、血管が細くなったりして、末端冷えの原因になりうるとされています。引用元:〜〜〜 「冷え性(冷え症)の原因…食生活・鉄分不足・ストレス・自律神経の乱れ」【引用元:福岡クリニック】 ふくおかクリニック |

また、過度なダイエットによって筋肉量が落ちたり、エネルギーが不足したりすると、手足が特に冷えやすい“末端型”冷え性になりやすいとの報告もあります。引用元:〜〜〜 「ダイエットや運動不足による栄養不足や筋肉量の低下などで熱が十分につくれなくなると…末端の冷えが生じます。」【引用元:Seimsコラム】 セイムス

5.女性特有のホルモン変動・加齢・疾患リスク

女性は、月経・出産・更年期などのライフステージを通じてホルモンバランスの変化を経験します。ホルモンの変動は自律神経にも影響を及ぼし、結果として血流が滞り、手足の先が冷えやすくなるという指摘があります。引用元:〜〜〜 「女性ホルモンのバランスが乱れると、血液の循環が悪くなり、冷え症になりやすいのです。」【引用元:Kracie】 クラシエ(Kracie)の公式ウェブサイト 株式会社クラシエ

また、加齢により筋肉量が落ち、基礎代謝が低下することで冷えを感じやすくなるという報告も見られます。引用元:〜〜〜 「冷え性(冷え症)の原因…運動不足・筋肉量の低下・食生活の乱れ」【引用元:kenscardio.com】 KENカルディオクリニック柏 |

「なるほど、そういうことか」と腑に落ちるポイントがあったのではないでしょうか?次の章では、これら原因に対して“今日からできる改善アクション”を具体的に紹介していきます。

#末端冷え性 #冷え性原因 #血行不良 #自律神経乱れ #筋肉量低下

3.手軽にできるセルフケア・日常習慣で改善する方法

「ねえ、手足ばかり冷えて困ってるんだけど、何か簡単に始められることってある?」と聞かれたら、私は「大丈夫、そんなに身構えなくていいよ」と答えます。冷えに悩む方が取り組みやすいセルフケアを、4つのカテゴリーに分けてご紹介します。どれも“今この瞬間からできる工夫”と言われています。

①血行促進のための運動・ストレッチ(ふくらはぎポンプ運動・ウォーキング)

「手足の末端が冷えて寒くて…」という方には、まず“動かす”ことがポイントです。足首を上下にゆっくり動かす「ふくらはぎポンプ運動」や、室内・屋外をゆったり歩くウォーキングは、血液を体の末端まで押し出す“ポンプ役”として機能すると言われています。実際に、短期の有酸素運動介入で末端の冷えが改善したという研究も報告されています。引用元:〜〜〜 【引用元:PMC10540373】 ([turn0search13])

さらに、ストレッチも有効です。冷えやすい季節には「ふくらはぎ・太もも・足裏」を意識的に伸ばすと、筋肉の硬さがゆるみ、血流が流れやすくなると言われています。引用元:〜〜〜 【引用元:turn0search15】

②入浴・ぬるめ湯・頭寒足熱の服装・靴下など

次に、“体を温める”ポイント。お湯にゆっくり浸かることで、末端の皮膚温度も上昇し、血行改善につながると言われています。例えば、伝統的な日本の入浴習慣では、入浴により末端部位の温度が上昇したというデータもあります。引用元:〜〜〜 【引用元:turn0search12】

また、「頭寒足熱(ずかんそくねつ)」といわれるように、頭部は冷やして足先を温める服装・靴下選びも大切です。暖かい靴下・レギンス・足首を覆う工夫で、手足の先まで温まりやすくなると言われています。

③食べ物・飲み物で見直す(鉄分・ミネラル・温め食材)+避けるべきもの(カフェイン・アルコール)

さらに、“中から温める”という観点で、食事・飲み物を見直しましょう。鉄分・ビタミンE・ミネラルが不足すると、血液が末端へ熱を運びづらくなると言われています。加えて、カフェインやアルコールの過剰摂取は、末梢血管の収縮を招き冷えを助長する可能性があるとの指摘があります。冷え性対策には「温め食材」(根菜類・しょうが・ネギなど)を積極的に取り入れるのがおすすめです。

また、入浴前後や日常的に温かいノンカフェインの飲み物をゆっくり楽しむと、血流の巡りが安定しやすくなります。

④ツボ・マッサージ・セルフケア具体的手順

「マッサージ、ツボ押しも試してみたいんだよね」という声には、“手足の末端”にフォーカスした簡単なセルフケアを提案します。例えば、足の裏のアーチ部分を指で押したり、ふくらはぎを両手で包み込むようにさすったりするだけでも、末梢血管が刺激されて血流が促されると言われています。また、ツボとして「足三里」「湧泉」などが冷えケアに使われることがあります。

※セルフケアは、個人差があるため「状況に応じて無理せず行う」ことが大切です。

⑤睡眠・ストレス管理・着圧下着・姿勢改善

最後に、「実は眠り・ストレス・姿勢」も“冷え”に大きな影響を及ぼすんだよね、というお話です。ストレスや睡眠不足によって交感神経が優位になると、末梢血管が収縮し、手足が冷えやすいと言われています。さらに、姿勢が悪いと血流が滞り、冷えが出やすくなります。

就寝前には軽く脚を伸ばして深呼吸する・仰向け寝で足を少し高めに置く・着圧レギンスやソックスを活用して足先まで温もりを保つ、などの習慣も“末端冷え性改善”につながると言われています。

「どれか一つだけでも、まず今日から取り入れてみよう」という気持ちで始めることが、実は大きな一歩です。次章では、改善をより長く維持していくための“ルーティン化”についてご紹介します。

#末端冷え性 #セルフケア #血行促進 #温め習慣 #冷え対策

4.改善が見られないとき・気をつけたい症状・専門医に相談すべきタイミング

「手足だけ冷えるなぁ」と思っていたら、実はそれだけじゃない症状が出てきた…そんなときは要注意です。たとえば、手足の冷えに加えて「なんだか体がだるい」「足がむくんで靴がきつくなった」「手の色や足先の色が白っぽく/青っぽくなった」などの変化がある場合、それは“末端冷え性”の範囲を超えて別のサインかもしれないと言われています。引用元:〜〜〜 【引用元:turn0search4】

具体的には、寒さ以外の原因で手足が白っぽくなったり、しびれを感じたりすると、血管や血流に関わる疾患の可能性もあるため、ひとつの目安として覚えておくといいでしょう。引用元:〜〜〜 【引用元:turn0search2】

基礎疾患(甲状腺・貧血・血管疾患など)との関連

「え、冷えでそんな病気?」と驚くかもしれませんが、冷えが長く続いたり、改善がみられない場合には、背景に別の病気が隠れている可能性があると言われています。たとえば、貧血・甲状腺機能低下症・動脈硬化(ASO/PAD)などが該当し、「手足の冷え+むくみ・色変化・しびれ」があるときにはこのような疾患の影響を受けている可能性があります。引用元:〜〜〜 【引用元:turn0search2】

また、血管が細くなったり血流が極端に悪くなったとき、冷えだけでなく歩行時の痛みやしびれ、足先の色変化なども現れることがあると言われています。引用元:〜〜〜 【引用元:turn0search17】

専門医(冷え性外来・血管クリニックなど)に相談すべき基準

「いつまでセルフケアを頑張るべき?」「そろそろ専門医かな?」と迷ったときのひとつの目安として、以下をチェックしてみてください:

- 日常的な温活・ストレッチ・食事改善を3か月以上続けても、手足の冷えや色変化・むくみが改善しない。

- 足先・手先の温もりが得づらく、しびれ・痛み・色(白→青紫)が出ている。

- 歩くと足がだるくなる/靴がきつく感じる/むくみが強い。

このような症状があるときには、専門医として「冷え性外来」や「血管クリニック」の受診を検討するのがいいと言われています。引用元:〜〜〜 【引用元:turn0search1】

実際に、末端冷え性を放置すると、血管や循環器・甲状腺などの検査対象になりうるため、「冷えだけだから…」と自己判断せず、気になる場合には専門家に相談した方が安心です。

冷えを“ただ寒いだけ”と片付けるのではなく、体のサインとして捉えることが、次の一歩を踏み出すカギとなります。たとえ軽いと感じていても、「だるさ」「むくみ」「色変化」といった異変には耳を傾けておきましょう。

#末端冷え性 #冷え症警告サイン #血管疾患関連 #専門医相談 #手足冷え改善

5.末端冷え性を根本から改善するための3か月ルーティン&維持のコツ

「何か始めたいけど、どこから手をつけたらいいの?」と感じるなら、3か月を目安に“段階的に習慣化”するのがおすすめです。毎日の小さな変化が、手足の冷えを改善する流れにしやすいと言われています。引用元:〜〜〜 【引用元:turn0search12】

この章では、初月→2〜3か月目→維持期と段階を分けて「何をすればいいか」「どう続ければいいか」を整理していきます。

①初月:温め生活の習慣化(入浴・靴下・運動)

まずは“温める習慣”を生活に取り入れていきましょう。例えば、ぬるめのお湯で湯船にゆったり浸かる、暖かい靴下を常備する、短時間でも足首・手首を動かす運動を毎日行うと、末端まで血流を促す基盤ができると言われています。引用元:〜〜〜 【引用元:turn0search4】

初月は「今日ちょっとでもやれた」が次の習慣につながる鍵です。毎日10分でも温め・動かす時間を確保しておくことが大切です。

②2〜3か月目:筋肉量アップ・食習慣改善・ストレスケア

次に、体の中から手足を温めやすくするステージです。筋肉量を少しでも増やすため、ウォーキングや簡単なスクワットなどを習慣にすると、“熱を作る力”が高まると言われています。引用元:〜〜〜 【引用元:turn0search2】

同時に、鉄分・ミネラル・温め食材を意識して食べるようにし、カフェインや冷たい飲み物を控えめにするのも効果的です。さらに、ストレスや睡眠不足が末端冷え性を悪化させるため、深呼吸・趣味の時間・質の良い睡眠確保もこの時期から取り入れておくといいでしょう。引用元:〜〜〜 【引用元:turn0search8】

この2〜3か月で「温める+動かす+栄養+リラックス」が揃うと、末端の冷えも次第に改善しやすい土台が整うと言われています。

③維持期:季節の変わり目・冷え戻り対策・習慣化のためのやり方

改善の手ごたえが少し出てきたら、次は“維持”を意識しましょう。春・秋の気温変動が激しい時期や、冷房・暖房の影響で冷えが戻りやすいとされています。引用元:〜〜〜 【引用元:turn0search14】

そのため、衣類の重ね着・靴下・レッグウォーマーなどの保温グッズを用意しつつ、先ほど習慣化した運動・栄養・入浴を続けることがポイントです。

また、変化を実感したら「記録」をつけるのも維持に効果的です。例えば、手足の温度感・履いた靴下の厚み・布団から出るまでの時間などを日記・写真で残しておくと、「改善したかも」という実感につながりやすいと言われています。

④成果の記録方法・モチベーション維持

「やっていて意味あるのかな?」と思ったときこそ、記録が役立ちます。手足がどれくらい冷えていたか/布団から出るまでの時間/靴の中で足先が冷えるかどうか、などを「写真/体感/数字」で残すと、あとで振り返りやすくなります。

さらに、月ごとに「靴下を一枚薄くしてみる」「入浴時間を5分延ばす」「ウォーキングを+500歩する」など“変化の目安”を自分で設定すると、次のモチベーションにつながると言われています。引用元:〜〜〜 【引用元:turn0search0】

⑤よくあるQ&A(「寝る時に靴下は有効?」「冷房時の対策は?」「断食中でも大丈夫?」など)

- 寝る時に靴下を履くのはあり?

→はい。足先が冷えて眠りづらいなら、通気性の良い靴下を履くのは“冷え戻り”防止に有効と言われています。 - 冷房が効いた部屋では?

→レッグウォーマーやひざ掛けを活用し、「頭寒足熱」の原則で足元を暖かく保つと冷えにくいと言われています。 - 断食や過度な食事制限をしているけど?

→極端な食事量の減少は、筋肉量低下・栄養不足につながり、末端冷え性を悪化させる要因と言われています。引用元:〜〜〜 【引用元:turn0search5】

「3か月って長いな…」と感じるかもしれませんが、毎日少しずつ積み重ねることが、手足の冷えを根本から改善しやすい流れになると言われています。細く長く続けることが、末端冷え性の改善&維持につながる鍵です。

#末端冷え性 #冷え性ルーティン #習慣化 #セルフケア継続 #冷え対策維持