ガングリオンができやすい人は、どんな人なのか気になりますか?発症しやすい年齢・性別・部位、原因や予防法、気を付けるべきポイントまで整形外科専門医の知見をもとにわかりやすく解説します。

1.ガングリオンとは?できる仕組みと特徴

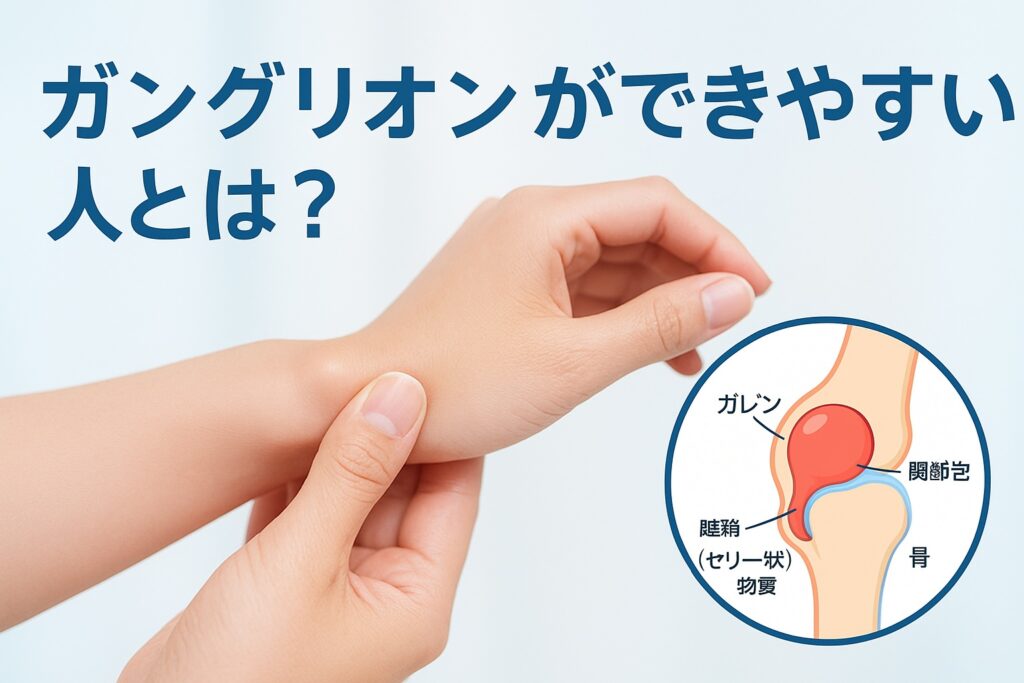

「ガングリオンとは何か」というと、関節や腱鞘(腱を包む組織)の近くに、 ゼリー状の内容物がたまった袋状の腫瘤(しこり) のことを指します。 日本航空協会+2MYメディカル+2

典型的には手首の甲側(手関節背側)にできることが多く、これは関節包という関節を包む組織に直接つながっているケースで発生することがあります。 日本航空協会+1

また、腫瘤であるものの「腫瘍=悪性」というわけではなく、 多くは良性 として扱われています。つまり、がんのように他の部位へ広がる性質は一般的にはありません。 かなみやクリニック+1

ただし、「見つかったから安心」「必ず放っておいてよい」というわけでもなく、症状や位置・大きさなどによって配慮すべき点があります。

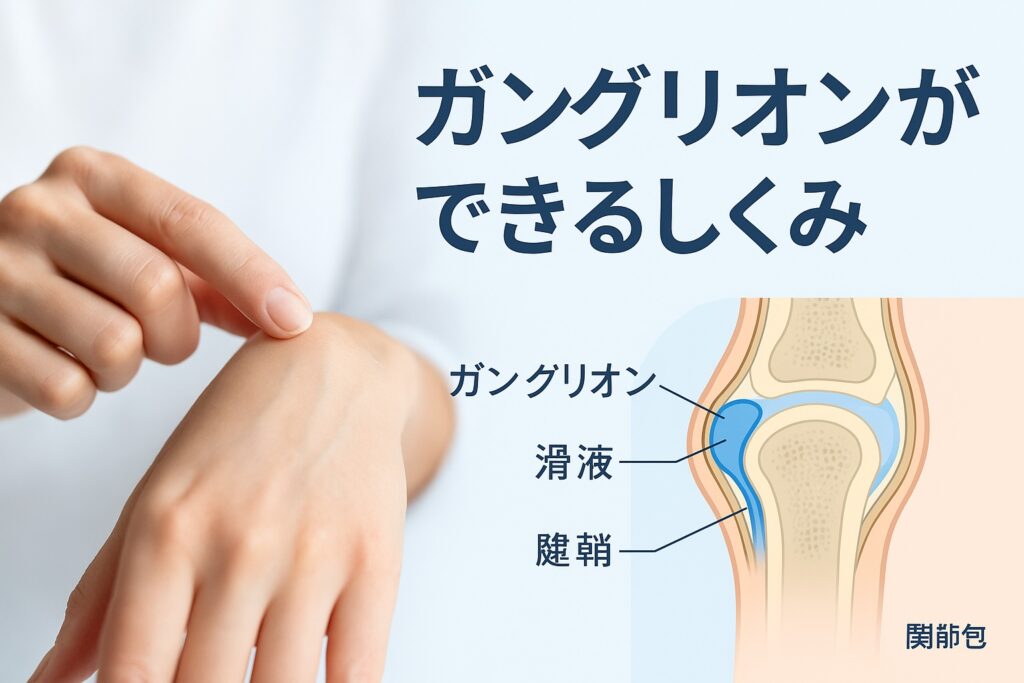

■ どんな仕組みで発生するのか

次に「何が起きているか」という観点で仕組みを整理します。まず、関節を包む関節包や、腱を包む腱鞘といった構造が少し変化・弱くなったり、微小な損傷が起きたりすることがあります。 三国ゆう整形外科+1

そこから関節内や腱の周囲にある潤滑液—滑液という、動きをスムーズにするための液体—が、袋状・風船状に“溜まり”、 徐々に濃縮されてゼリー状になってしまうという説が有力です。 takinogawa-medical.jp+1

具体的には、関節包や腱鞘から流れ込んだ滑液が袋の中にたまり、外に戻りにくくなって腫瘤(しこり)を形成するという流れです。 yamaguchi-seikei-ra.com

ただし、発生メカニズムが明確に 「この条件で必ず起きる」 と証明されているわけではなく、「原因はまだはっきり分かっていない」とする医療機関・整形外科施設も多くあります。 池上整形外科 -+1

■ 見た目・触った感じ・よくある症状

では、実際に「どう見える/どう触ると感じるか」を整理します。

- 多くの場合、 米粒大からピンポン玉大 程度の大きさの“しこり”です。 東日本橋整形外科 手のクリニック -+1

- 触ると柔らかめ、あるいは硬め、というバリエーションがあり、必ずしも“硬い腫瘤”というわけでもありません。 MYメディカル+1

- 典型部位:手首(特に甲側)、手のひら側の親指付け根、指の付け根あたり。足首・くるぶし・その他の関節にも比較的まれではありますが起きます。 日本航空協会+1

- 多くの場合「痛みがない」「日常生活に大きな支障がないまま放置されている」ということも珍しくありません。 MYメディカル

- しかし、神経の近くにできたり、しこりが大きくなったりすると、 しびれ・痛み・指を動かしづらさ が出る場合があります。 池上整形外科 -+1

これらを踏まると、「手首あたりに触るとぽこっと腫れている」「しこりだが痛くない/たまに触って気になる」という状況が見られたら、ガングリオンという可能性が頭に入っておくのが良いでしょう。

#ガングリオンとは

#できやすい人の特徴

#手首や指のしこり

#若い女性に多い傾向

#関節包や腱鞘の変化

2.ガングリオンが“できやすい人”の特徴

「なんで自分ばかりガングリオンができるの?」──そんな疑問を抱く方は少なくありません。実際、ガングリオンには“できやすい人”の傾向がいくつかあると言われています。ここでは、年代・性別・部位・生活習慣などから見た特徴を整理してみましょう。

年齢・性別

ガングリオンは20〜50代の女性に多いと報告されています(引用元:Ubie 症状検索エンジン/天王寺整形外科クリニック)。特に、ホルモンバランスの変化や手の使用頻度が関係している可能性があると考えられています。

一方で、男性や高齢者にも発症例はあり、誰にでも起こり得るといわれています。つまり「女性だけの病気」とは限らないということです。

部位別にみる“できやすい場所”

ガングリオンができやすい部位として最も多いのが手首(特に甲側)です。ほかにも、手のひら側の親指付け根や足首・くるぶし周囲なども発生しやすいといわれています(引用元:滝野川メディカルクリニック、世田谷かくた整形外科 成城学園前院)。

これらの部位は、日常的に動かす頻度が高く、関節や腱の動きが複雑な場所でもあります。そのため、関節包や腱鞘に負荷がかかりやすく、結果的にガングリオンができやすくなるのではないかと考えられています。

仕事・運動・手をよく使う人=できやすい?/できやすくない?

「手をよく使う職業の人はガングリオンになりやすい」と聞いたことがあるかもしれません。確かに、ピアニスト・美容師・デスクワーク・家事で手を酷使する人などは、しこりが目立つ傾向があると指摘されています(引用元:日本整形外科学会)。

ただし、「手を使うから必ずできる」というわけではありません。ガングリオンはあくまで関節や腱鞘の構造的な要因や体質が関係しているといわれており、手の使用頻度は“きっかけ”の一つに過ぎないとも考えられています。

その他のリスク要因/既往症

その他にも、いくつかの背景要因が挙げられています。

たとえば、関節包や腱鞘の変性(組織の弱化)や、関節包が生まれつき薄い人は、滑液が漏れやすくガングリオンを形成しやすいといわれています。

また、過去に手首や指を捻った経験がある人、外傷の既往がある人では、組織の一部が変化して袋状の構造ができやすいという報告もあります(引用元:天王寺整形外科クリニック)。

ただし、これらは「明確な因果関係が証明されたもの」ではなく、あくまで臨床的な傾向と考えられています。

まとめ

ガングリオンが“できやすい人”は、

- 20〜50代の女性に多い

- 手首や指・足首など関節をよく動かす部位にできやすい

- 手や指を酷使している人に目立つ傾向がある

- 関節包や腱鞘の構造が弱い、または外傷歴がある人は要注意

といった特徴が見られるようです。

ただし、「自分もできやすい」と感じても、痛みやしこりが強くなければ慌てる必要はありません。気になる場合は、整形外科などで一度チェックを受けると安心です。

#ガングリオン

#できやすい人の特徴

#手首のしこり

#女性に多い傾向

#関節包や腱鞘の変化

3.“できやすい人”が知っておくべき原因とメカニズム

「どうしてガングリオンができるの?」──そう感じる人は多いと思います。実は、明確な“原因”はまだ完全には解明されていませんが、いくつかの仕組みが関係していると考えられています。ここでは、現在分かっている代表的な3つのメカニズムを紹介します。

原因は確定されていないが考えられるしくみ

ガングリオンの発生については、関節や腱鞘から滑液(関節の動きを滑らかにする液体)が外に漏れ出すことがきっかけと考えられています。漏れ出た滑液が、時間の経過とともに濃縮・ゼリー状化し、袋状に固まることで、ぷっくりとしたしこりを形成するという説です(引用元:MYメディカルクリニック)。

つまり、「関節の内部にある潤滑液が外側に溜まって固まる」という自然な流れの中で生じる現象とも言えます。

ただし、この滑液の漏出がどのようなきっかけで起こるのか、なぜ特定の人に多いのかについては、まだ研究段階だとされています。遺伝や体質、関節の形状や動かし方など、複数の要素が関わっていると考えられています。

手や指の使い方・過度な負担との関係

「パソコン作業や家事などで手を酷使するとガングリオンができる」とよく言われますが、使用頻度や負担が直接の原因になるとは限らないとも考えられています。

ただし、一度できたガングリオンが大きくなる要因としては、手や指の過度な動作や負担が関係することもあるようです(引用元:滝野川メディカルクリニック)。

つまり、「使いすぎで必ず発生する」というよりも、「できているガングリオンが刺激で膨らみやすくなる」と捉えたほうが自然です。

実際、長時間のキーボード作業やスマートフォン操作、重い荷物を頻繁に持つなどの動作が、しこり部分に刺激を与え、内部圧が上昇して一時的に大きくなるケースもあると言われています。

関節や腱鞘・構造的な要因

ガングリオンは、関節包や腱鞘に付随して発生する構造的な特徴があると言われています。特に、これらの組織が何らかの理由で弱くなっていると、滑液が外に漏れ出しやすくなると考えられています(引用元:池上整形外科)。

関節包とは、関節を覆う袋のような組織で、腱鞘は腱を包み、摩擦を減らす役割を持っています。これらが変性したり、繰り返しの動作で圧力がかかったりすることで、袋状の構造が形成されやすくなるそうです。

また、体質的に関節が柔らかい人や、関節を支える筋力が弱い人も、こうした構造的な変化が起こりやすい傾向があると指摘されています。

まとめ

ガングリオンの発生メカニズムはまだ完全には解明されていませんが、

- 滑液が漏れ出して袋状に溜まる

- 手の使い方や負担が影響して大きくなりやすい

- 関節包や腱鞘の構造的な弱さが背景にある

といった複合的な要因が関係していると考えられています。

無理なマッサージや自己判断で潰すのは避け、気になる場合は専門家の検査を受けるのが安心です。

#ガングリオンの原因

#滑液の漏出

#手や指の負担

#関節包と腱鞘の構造

#できやすい人のメカニズム

4.“できやすい人”が取れる予防・早期対応策

ガングリオンは、一度できてしまうと再発を繰り返すこともあると言われています。

「自分もできやすいタイプかもしれない」と感じた人ほど、日常の中で意識しておきたい予防や早めの対応が大切です。ここでは、今日から取り入れられるポイントを紹介します。

まずは“気づき”を大切に

ガングリオンは、最初は「なんとなく違和感がある」程度から始まるケースが多いとされています。たとえば、手首を曲げたときに「ぷくっとした膨らみ」を見つけたり、押すと少し弾力があるような感触を覚えたり。

この段階で意識して観察しておくことが大切です。

しこりが小さいうちは痛みがなく、気づかないうちに大きくなることもあるため、鏡やスマートフォンで定期的に確認するのも有効です。

「気のせいかな?」と思っても、左右差を見比べておくと変化を早めに察知しやすいでしょう。

日常生活でできること

ガングリオンは、関節や腱への負担が続くことで悪化しやすいとされています。

特に手をよく使う人は、休憩や姿勢の見直しを心がけることがポイントです。

たとえば、

- 長時間のデスクワークやスマホ操作は、1時間に1回は手を休める

- キーボードの高さを調整して手首の角度を自然に保つ

- 家事やスポーツ後は手首を軽くほぐす

といったシンプルなケアでも、関節包や腱鞘のストレスを軽減できると言われています。

また、冷えや血行不良も影響する場合があるため、手首を温めて血流を促すのもおすすめです。

症状が出たとき/放置しても大丈夫?見ておきたいサイン

基本的にガングリオンは良性のしこりで、痛みがなければ経過観察でも問題ない場合が多いとされています。

ただし、次のようなサインがあるときは、整形外科での確認がすすめられています(引用元:日本整形外科学会)。

- しこりが急に大きくなった

- 押すと痛みが強い

- 指先にしびれがある

- 手の動きに違和感がある

これらは神経や腱への圧迫が生じているサインの可能性があり、早めに検査を受けたほうが安心です。

治療が必要なケース・治療の種類概要

ガングリオンは、無症状の場合は放置しても自然に小さくなることもあると言われています。

しかし、痛み・しびれ・動かしづらさなどが続く場合には、医療機関での検査や施術を検討することもあります。

一般的には、

- 吸引(穿刺):しこりの中のゼリー状の液を注射器で抜く方法

- 手術(摘出):再発を防ぐため、袋の根元ごと取り除く方法

といった対応が行われることがあります(引用元:日本整形外科学会)。

ただし、どの方法を選ぶかは症状や生活への影響によって異なるため、医師と相談しながら決めていくのがよいとされています。

#ガングリオン予防

#手首ケア

#早期発見のポイント

#関節の負担軽減

#整形外科相談の目安

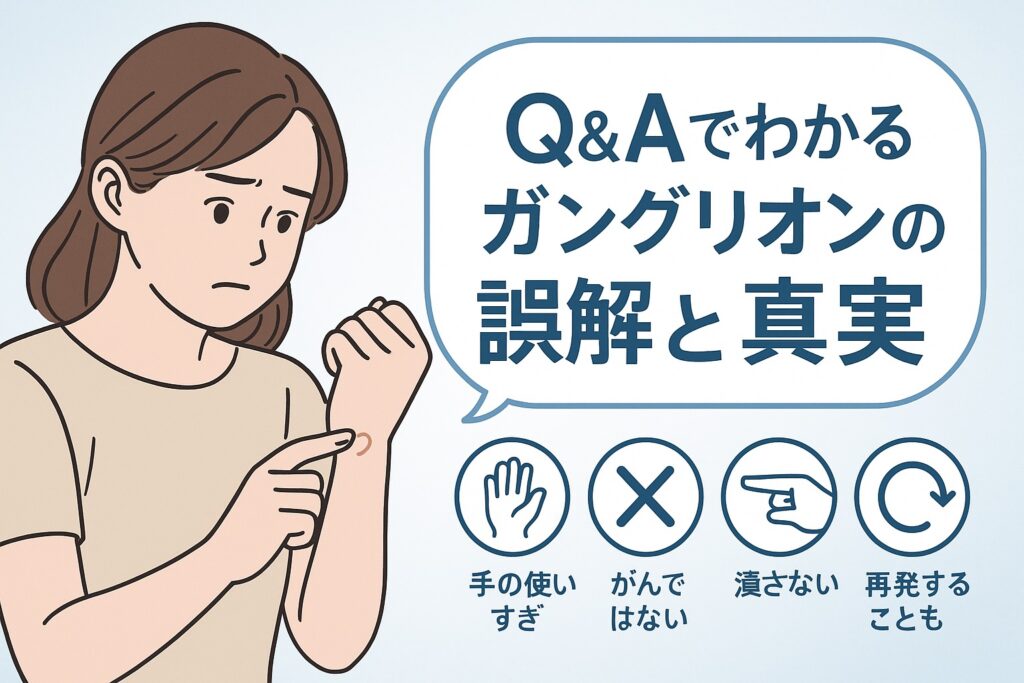

5.“できやすい人”として知っておきたいQ&A/誤解と真実

ガングリオンについて調べていると、ネット上や口コミでさまざまな情報が飛び交っています。

しかし、中には誤解されやすい内容も多く、正しく理解しておくことが大切です。ここでは、よくある質問にQ&A形式で分かりやすくまとめました。

Q. 手を使う仕事だから必ずガングリオンになるの?

A. いいえ、必ずではありません。

確かに、パソコン作業・ピアノ・家事・美容師など、手をよく使う職業の人に見られることはありますが、「手を使う=必ず発症する」というわけではないと言われています。

ガングリオンは、関節や腱鞘の構造的な要因や体質の影響も関係しているため、同じ環境でも発症しない人も多いです。

つまり、「使いすぎが直接の原因」というよりは、「使い方や負担のかかり方によってできやすくなることがある」という理解が自然です。

Q. ガングリオン=がん(悪性腫瘍)なの?

A. いいえ、ほとんどが良性です。

ガングリオンはゼリー状の液体が袋の中にたまった良性のしこりで、悪性腫瘍とは異なります(引用元:リペアセルクリニック東京院)。

ただし、外見が似ている病変(脂肪腫や滑膜嚢腫など)と区別が難しいこともあるため、自己判断は避けたほうがよいとされています。

特に、しこりが急に大きくなったり、硬くなったり、痛みや熱感を伴う場合は、整形外科や専門クリニックで一度触診を受けると安心です。

Q. 自分で潰してもいいの?

A. 自分で潰すのはおすすめできません。

一時的にしこりが小さくなっても、再び液が溜まって再発するケースが多いと言われています。

また、無理に圧をかけると周囲の神経や血管を傷つけるリスクもあります。

「針で刺せば出る」といった民間的な方法は感染の危険も伴うため、専門医での安全な検査や施術を受けることが大切です。

Q. 再発しますか?

A. 再発する可能性はあります。

ガングリオンは、袋の根元(茎)部分や関節包とのつながりが残っていると再発しやすいとされています(引用元:世田谷かくた整形外科 成城学園前院)。

吸引(穿刺)だけでは根元を完全に取り除けないため、再び液がたまることもあるようです。

根治的に改善を目指す場合は、茎の部分も含めて袋全体を摘出する手術が行われることがありますが、症状や生活スタイルに応じて判断されます。

まとめ

ガングリオンは“よくあるしこり”のひとつですが、誤解や自己判断から間違った対応をしてしまうケースもあります。

- 手を使う仕事でも必ずできるわけではない

- ガングリオンは良性であることが多い

- 自分で潰すのは避け、専門医に相談

- 再発の可能性はあるが、適切な施術で改善できるケースも

正しい知識をもつことで、不安を減らし、適切な対応につながります。

#ガングリオンQandA

#ガングリオン誤解と真実

#再発リスク

#自分で潰すのは危険

#整形外科相談のすすめ