内出血ができたらどうしたらいい?内出血の原因・色の変化・セルフケア方法・病気の可能性まで、分かりやすく解説します。

1.「そもそも内出血とは?仕組みと色の変化」

皮膚の下で何が起きているのか

「ぶつけた覚えがあるのに、翌日になって青あざが出てきた…」という経験、ありますよね。これは、皮膚の下にある細い血管が破れて、血液が皮下に染み出してしまう**「内出血」**と呼ばれる状態だと言われています(引用元:Rehasaku)。

出血した血液は体の中で吸収されていくため、時間の経過とともに色が変わっていくのが特徴です。最初は赤紫、数日で青っぽくなり、さらに緑、黄色、茶色へと変化しながら徐々に薄くなっていくそうです。この色の変化は、血液中のヘモグロビンが分解される過程に関係しているとされています。

また、内出血は「強くぶつけたとき」だけでなく、マッサージ・注射・採血などでも起こることがあると言われています。血管が細い人や皮膚が薄い人は特に目立ちやすく、年齢を重ねると皮膚の弾力が低下するため、少しの刺激でも出やすくなる傾向があるそうです。

さらに、血流や代謝の状態によっても回復のスピードが変わるとされており、冷え性や栄養バランスの乱れなども内出血の治りを遅くする要因になると言われています。軽い内出血なら自然に改善していくことが多いものの、「いつまでも色が引かない」「痛みや腫れを伴う」場合には、体の他のトラブルが隠れている可能性もあるため注意が必要です(引用元:おちあい整形外科スポーツクリニック、愛メディカル)。

#内出血 #青あざ #皮下出血 #血管の仕組み #リハサク

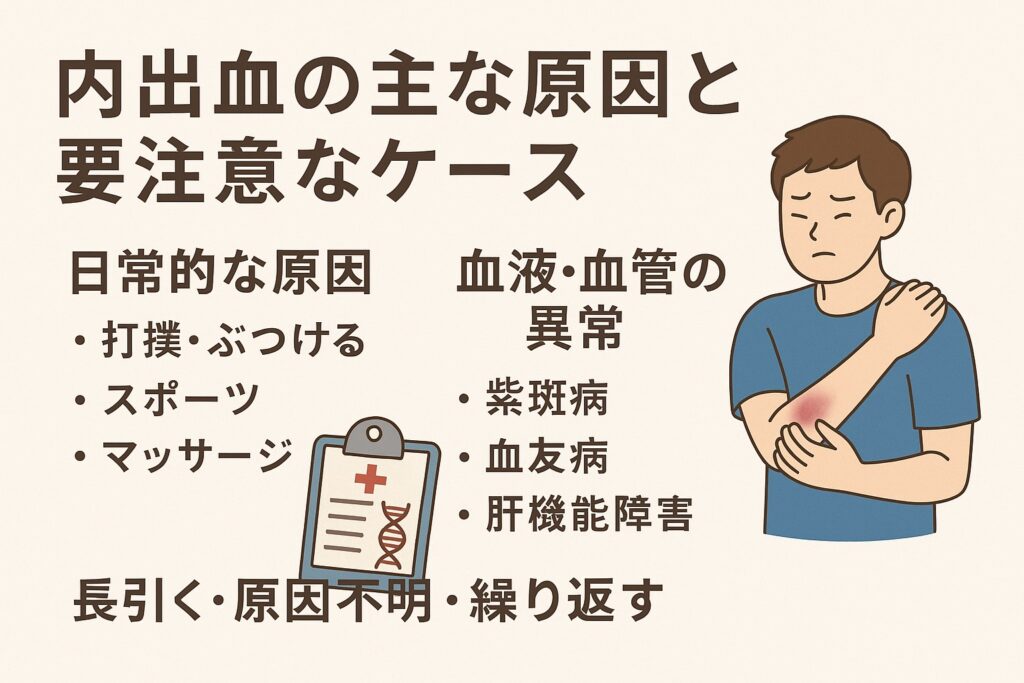

2.「内出血の主な原因と要注意なケース」

日常生活の中で起こる内出血の原因

「気づいたら青あざができていた」「ちょっとぶつけただけなのに跡が残った」——そんな経験は誰にでもあるのではないでしょうか。

内出血は、打撲や転倒、スポーツ中の衝撃、マッサージなどの刺激によって皮下の毛細血管が破れ、血液が皮膚の下に漏れ出すことで起こると言われています(引用元:Rehasaku)。特に太ももや腕など、筋肉が多い部位は血流が豊富なため、あざが広がりやすい傾向があるそうです。

また、体質的に皮膚が薄い人や高齢者では、わずかな刺激でも内出血が目立ちやすいとされています。加齢により皮膚の弾力や血管の柔軟性が低下し、血管が破れやすくなるためです。さらに、血行不良や栄養不足なども、血管の健康に影響することがあると言われています。

病気が背景にあるケースも

中には、単なる打撲ではなく、血液や血管、凝固機能の異常が原因で内出血が起きていることもあります。

たとえば、紫斑病や血友病、肝機能障害などがあると、血液が固まりにくく、わずかな刺激で皮下出血を起こすことがあるそうです(引用元:Ubie症状検索エンジン)。また、薬の副作用(抗血小板薬・抗凝固薬など)によっても同様の症状が見られる場合があると言われています。

特に「ぶつけた覚えがないのに頻繁に内出血が出る」「同じ場所に繰り返しあざができる」といった場合は、体の中で何らかの異常が起きているサインかもしれません。

長引く・原因不明・繰り返すときの注意点

内出血が2〜3週間経っても消えない、あるいは痛みや腫れが強い場合は、自己判断で放置せず、整形外科や内科などへの来院がすすめられています(引用元:プライム銀座クリニック)。

医師による触診や血液検査で、血管や血液の異常、肝機能や凝固機能の状態などを確認できると言われています。

一見軽い青あざでも、体のサインであることも少なくありません。「いつもと違う」「治りにくい」と感じたら、早めに専門家へ相談することが大切だとされています。

#内出血 #原因 #青あざ #血液異常 #注意サイン

3.「内出血を早く治したい!セルフケア&生活習慣改善のポイント」

まずは冷やして落ち着かせよう

内出血ができた直後は、まず**「冷やす・挙上・圧迫」の3つを意識することが大切だと言われています(引用元:QOOSO PLAN TEST SITE)。

冷やすことで血管が収縮し、出血の広がりを抑える効果があるとされており、氷や保冷剤をタオルで包んで10〜15分ほど当てるのが一般的だそうです。さらに、患部を心臓より高い位置に保つ**と血流が抑えられ、腫れや痛みの軽減につながると言われています。

「すぐに温めたほうが早く良くなりそう」と思う人もいますが、初期段階では逆効果になる場合もあるため、まずは冷やすことを優先しましょう。

時間が経ったら“温めて巡らせる”段階へ

発生から2〜3日ほど経ち、腫れや熱感が落ち着いたタイミングで、今度は“温める”ケアに切り替えるとよいとされています(引用元:あい・メディカル)。

温めることで血行が促され、溜まった老廃物や血液の吸収が進むため、自然な回復をサポートすると言われています。

ただし、まだ痛みや腫れが残っている場合は温めを控え、冷却を継続することが推奨されています。

栄養バランスも“内側からの回復”を後押し

内出血の回復には、鉄分・ビタミンC・ビタミンK・たんぱく質などの栄養が欠かせないと言われています。

鉄分は血液をつくる材料、ビタミンCは血管を丈夫に保つ働き、ビタミンKは出血を止めるサポートをする栄養素として知られています(引用元:皮ふと子どものあざクリニック茗荷谷)。

日常の食事で、レバー・ほうれん草・ブロッコリー・卵・魚などを意識的に摂るとよいとされています。

避けたい行動と注意点

内出血がある間は、長風呂・激しい運動・飲酒など血行を過剰に促す行為は避けるのがよいとされています(引用元:共立美容外科)。

これらは血流を強め、かえって内出血が広がるリスクがあるとされているため、改善が進むまでは控えることが推奨されています。

日常では、きつい服を避ける・十分な睡眠をとる・適度な水分を保つことも回復の助けになるそうです。

#内出血 #セルフケア #冷やす温める #栄養改善 #生活習慣

4.「なかなか消えない・広がる・症状が重い…こんなときはどうする?」

長引く・広がる内出血のチェックポイント

「もう2週間以上経つのに、まだあざが残っている…」「前より広がってきた気がする」――そんなときは、少し注意が必要だと言われています。

通常、軽い内出血は1〜2週間ほどで自然に薄くなることが多いとされていますが、痛みが強い・腫れがひどい・熱をもつ・色が濃いまま変化しないといった場合は、筋肉や骨、血管などが深く損傷している可能性も考えられるそうです(引用元:小林整骨院(KMC))。

また、押すと強い痛みを感じる、関節が動かしづらいなどの症状があるときは、骨折や靭帯損傷などが隠れているケースもあるため、自己判断で放置せず早めの相談がすすめられています。

「見た目はただの青あざでも、実際には内部で別のトラブルが起きていた」ということも少なくないため、経過をしっかり観察することが大切だと言われています。

来院を検討すべきサインとは?

特に次のような場合は、医療機関への来院がすすめられています(引用元:Ubie症状検索エンジン)。

- ぶつけた覚えがないのに内出血が頻繁に起こる

- あざが広がる・繰り返し同じ部位に出る

- 歯ぐきや鼻など、他の場所からも出血が見られる

- 体全体に小さな紫斑が増える

- 倦怠感や体重減少、発熱を伴う

これらは、血液や肝機能、血管の異常など、内科的な要因が関係している場合もあるとされています。早めに検査を受けて原因を確認することが大切です。

相談時に伝えるべきポイント

来院する際には、以下の情報を医師や施術者に伝えると、原因特定の助けになると言われています。

- 内出血が起こったタイミングときっかけ(打撲・マッサージ・自然発生など)

- 痛みや色の変化の経過(広がった・腫れた・改善傾向がないなど)

- 服用中の薬(血液をサラサラにする薬、サプリメントなど)

- 生活習慣(飲酒・運動・睡眠・食事など)

これらを整理して伝えることで、医師による触診や検査がより正確に行えるとされています。

無理に隠さず、気になることは遠慮せずに相談するのが安心です。

#内出血 #あざが消えない #医療相談 #出血傾向 #受診の目安

5.「部位別・状況別の対処法と予防策」

顔や目のまわりの内出血は特に慎重に

顔や目のまわりにできる内出血は、見た目の印象に大きく関わるため、できるだけ早く落ち着かせたいと感じる方が多いようです。

美容医療や注射後に起こる内出血は、皮膚の毛細血管が細かく密集している部位ほど起こりやすいと言われています(引用元:アストラ美容クリニック)。

施術直後は冷やして血管を収縮させ、腫れや広がりを防ぐことが大切とされています。その後、数日たって腫れが落ち着いたら、温めて血流を促すケアに切り替えると、回復をサポートしやすいそうです。

また、メイクで隠す場合は、刺激の少ないコンシーラーや下地を使い、強くこすらないようにすることがすすめられています。特に目のまわりは皮膚が薄くデリケートなため、優しいタッチを意識することがポイントです。

内出血しやすい人が気をつけたい生活習慣

スポーツをしている人や高齢者、血液をサラサラにする薬を服用中の方は、日常的に内出血が起こりやすい傾向があると言われています(引用元:あい・メディカル)。

皮膚や血管を守るために、次のようなポイントを意識するとよいそうです。

- スポーツ時はサポーターやプロテクターで体を保護する

- 栄養バランスを整え、ビタミンC・K・鉄・たんぱく質をしっかり摂る

- 睡眠を十分にとり、血管の修復を促す

- 乾燥を防ぐ保湿ケアで皮膚をやわらかく保つ

これらは血管の柔軟性を保つのに役立ち、日常の小さな衝撃でもあざになりにくくすると言われています。

再発を防ぐためにできること

再発予防には、「ぶつけにくい環境を整える」ことも大切です。

たとえば、家具の角にカバーをつけたり、夜間の照明を足元に設置することで、転倒や打撲のリスクを減らせるとされています。

さらに、ストレッチや軽い運動で血流を整えることも、血管や筋肉をしなやかに保つ助けになると言われています。

内出血は一見軽く見えますが、体のコンディションを映すサインでもあります。普段から「皮膚・血管を守る生活」を意識することで、予防にもつながります。

#内出血 #予防法 #顔のあざ #高齢者ケア #生活習慣