坐骨 神経痛 ストレッチ 即効の方法を知りたい方へ。椅子・床・寝ながらでもできる簡単な3つのストレッチ+注意点を紹介します。痛み・しびれに悩むあなたの“即効アクション”ガイド。

1.そもそも「坐骨神経痛」とは?―症状・原因・即効ストレッチが効く理由

坐骨神経痛とはどんな状態?

「お尻から太もも、ふくらはぎにかけてズキッと痛む」「足がしびれて歩きづらい」──そんな症状がある場合、坐骨神経が圧迫や炎症を起こしていることがあると言われています。坐骨神経は腰から足先まで走る体の中で最も長い神経で、腰椎の変形や筋肉のこりによって刺激を受けると、痛みやしびれが出やすいとされています。

特に、デスクワークや長時間の座位姿勢が続く人は、**梨状筋(お尻の奥にある筋肉)**が硬くなって神経を圧迫する「梨状筋症候群」による痛みを感じるケースも多いようです。急な動作や冷えなども、症状を悪化させるきっかけになるとされています。

なぜ“即効ストレッチ”が有効だと言われているのか?

痛みが強いと「動かすのは不安…」と思いがちですが、実は軽めのストレッチや体の動きが神経の圧迫をやわらげる一助になると考えられています。筋肉をほぐすことで血流が改善し、神経や周囲の組織に酸素が届きやすくなることが、痛みやしびれを和らげる鍵になるそうです。

また、“即効ストレッチ”と呼ばれる方法は、短時間で行えるうえに、無理なく姿勢を変えることで腰やお尻まわりの負担を軽減できる点が特徴です。

ただし、痛みが強すぎるときは無理に行わず、専門家による触診や検査で原因を確認することがすすめられています。

ストレッチは「筋肉を伸ばすこと」だけが目的ではなく、神経の通り道を整えるセルフケアとして取り入れると、早い段階でラクになるケースもあるといわれています。焦らず、自分の体と対話しながら進めるのがポイントです。

#坐骨神経痛 #ストレッチ #即効ケア #梨状筋症候群 #セルフケア

2.“即効”と感じるためのストレッチ3選(実践編)

「じゃあ、実際に“即効”でラクになりたい!どうやって動かせばいい?」という疑問にお答えしますね。ここでは、 坐骨神経痛 の痛み・しびれを和らげるために、今日からすぐ始められるストレッチを3つ厳選しました。無理せず、呼吸を止めず、体調と相談しながら進めてください。

① 仰向けで膝を抱えるストレッチ(腰〜お尻の緊張をゆるめる)

まずは仰向けに寝て、膝を立てた状態からスタートします。痛みが出ている側の膝を両手で抱えて、胸に近づけるようにゆっくり引き寄せましょう。腰が軽く丸まるくらいが目安です。こちらの動作は、腰やお尻周りの筋肉をゆるめて、神経が通る通り道を確保する助けになると言われています。

動作は30秒ほどキープし、ゆっくり戻して反対側も同様に。これを1〜2回繰り返すと、立ち上がったときに「少しラクになったかな」と感じることが期待できます。

② 椅子に座ってハムストリング&お尻ストレッチ(座ったままOK)

次は「座りっぱなし」「長時間同じ姿勢」が続いたときに効きやすいストレッチです。椅子に浅めに腰掛けて、痛みが出ている側の足を反対側の太ももの上に乗せます。背筋を伸ばしたまま、上半身をゆっくり前方に倒していき、お尻・もも裏に「じわっ」と伸びを感じるところでキープします。こちらも約20〜30秒を目安に。

この動きによって、お尻の奥にある筋肉(例:梨状筋)がゆるみ、坐骨神経の圧迫が軽減される可能性があります。

③ 神経モビライゼーション(神経の“動き”を促す)

最後にご紹介するのは、少し応用ですが“神経の滑り”を改善する動きです。無理のない範囲で行ってください。例えば仰向けで片脚を軽く伸ばし、足首をゆっくり反らせながら膝を少し伸ばす…という動きを、痛みのない範囲で5〜10回繰り返します。

このストレッチは「ただ筋肉を伸ばす」だけではなく、「神経が通るラインを確保する」ことを意識するもの。実践後に立って歩いたとき、足が少し軽く感じるケースも報告されています。

ワンポイントアドバイス

- ストレッチ中は呼吸を止めず「ゆっくり吐いて、ゆっくり吸う」を繰り返しましょう。

- 痛みが急に強くなったり、しびれが広がるようなら一旦中止して、医療機関等で確認を受けることがおすすめです。

-「即効感」を得るためには、体を温めてから(例えば入浴後)行うと反応が出やすい、という体験者も多いです。

以上3つのストレッチを、「体が固まってきたな」「いつも座りっぱなしだな」というタイミングで、1日1回でも実践してみてください。毎日少しずつ続けることで、ただラクになるだけではなく、“再び痛みを繰り返しづらい体づくり”にもつながると言われています。

#坐骨神経痛 #ストレッチ #即効ケア #セルフケア #梨状筋ストレッチ

3.即効ストレッチをさらに効果的にする“ポイント&習慣化”

「“やったら終わり”じゃなくて、ちゃんと習慣化したいよね」というあなたに向けて、 坐骨神経痛 に効きやすいストレッチを“さらに効果的にする”ためのコツと、毎日の習慣にしやすい流れをお伝えします。

いつやるか・どこでやるかを決めておく

「いつやろう…」と迷ってると、ついつい後回しになってしまうものです。たとえば「朝起きてベッドの上ですぐ1つ」「仕事の合間、椅子に座ったままで1分」など、毎日“決まったタイミング”を設定しておくと習慣化しやすいと言われています。ストレッチは「準備も分かりやすく」「場所も変えず」「何をやるか明確に」設定しておくことで、継続のハードルが下がります。さらに、体が温まっている入浴後が実践しやすいという声もあります。

姿勢・動き・呼吸を意識する

ストレッチを“ただ伸ばすだけ”にしないことがポイントです。例えば座りっぱなしや中腰など、お尻や腰の筋肉に負担がかかる姿勢を減らすこと。実際、梨状筋が硬くなると坐骨神経が圧迫される原因になると言われています。

また、ストレッチ中は「ゆっくり呼吸を吐いて」「吸って」を意識し、その筋肉がじわっと緩むのを感じましょう。呼吸を止めず、無理のない範囲で伸ばすことが“即効感”を感じやすくするコツです。

1日数分でも “毎日” を優先する

「たまにやる」より「毎日少し」の方が、結果的に体が変わりやすいです。実際、ストレッチを継続的に行うことで神経への圧迫軽減、血流改善が期待できると言われています。

まずは1回2〜3分、「お尻・ハムストリングス・神経ライン」のうち1つを行うだけでもOK。週7日ではなく「毎日少し」を習慣にすることで、痛みが出にくい体づくりにつながります。さらに、体が温まった状態(入浴直後など)に行うと、筋肉の反応も良くなりやすいです。

まとめ

・タイミング・場所・メニューをあらかじめ決めておく → 実行しやすくなります。

・ストレッチ中は「姿勢を整える」「呼吸を止めない」「無理なく伸ばす」を意識 → 効果UP。

・“少し”でも“毎日”やることの方が、“たくさん”でも“時々”より習慣化しやすいと言われています。

「今日は疲れたからやめよう」ではなく、「今日は1分だけ」でも続ける気持ちが、坐骨神経痛をラクにするセルフケアにつながると言われています。痛みやしびれが強い場合や、脚に力が入りづらい・排尿排便に影響が出ているような場合は、専門医による触診をおすすめします。

#坐骨神経痛 #ストレッチ習慣 #即効ケア #セルフケア #日常動作改善

4.やってはいけない・注意すべきこと

「じゃあ、せっかく始めた“即効ストレッチ”だけど、逆に悪化させてしまったら大変だよね」という気持ち、よく分かります。ここでは 坐骨神経痛 に対してストレッチを行う際に、特に“やってはいけないこと”と“注意すべきポイント”をお伝えします。無理なく、自分の体と相談しながら進めましょう。

痛み・しびれが強いときは無理に動かさない

「少し痛いくらいなら頑張ろう」「これをやれば一気にラクになるかも」と思ってストレッチを強めにやるのは、実はリスクがあると言われています。痛みやしびれが急に強くなったり、脚の力が入りづらくなったりした場合は、まずはストレッチを中止して、医療機関への来院を検討するのが安全だと言われています。

また、原因となる疾患(例えば 腰椎椎間板ヘルニア や 腰部脊柱管狭窄症)によってストレッチの“やり方”が違ってくるので、自己流で無理に広げた可動域を無理に戻そうとするのは避けたほうがよいと言われています。

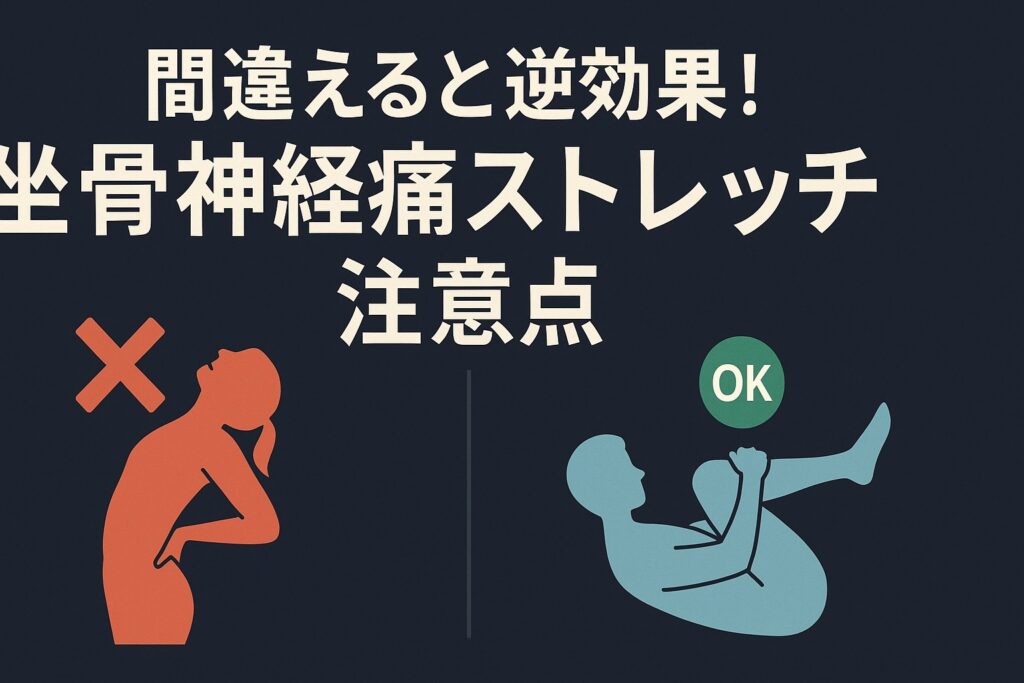

反動をつけてグイッと伸ばす・呼吸を止めるのはNG

ストレッチを行うとき「急に伸ばしたら効きそう」「呼吸を止めてキープしよう」と考えがちですが、これも危険と言われています。例えば、仰向けで膝を抱えて腰を丸めるストレッチで「反動を付けて膝を引っ張る/腰が浮く」などの誤ったフォームでは、狙った効果が出ないだけでなく、腰やお尻の筋肉を余計に緊張させてしまう可能性があります。

また、ストレッチ中に息を止めると血流が悪くなり、“即効感”どころか痛みを感じやすくなるケースもあるため、「ゆっくり息を吐いて、吸って」を心がけることが大切だと言われています。

これだけで全部「OK!」と思わない/自己判断せずチェックを

ストレッチはセルフケアとして非常に有効ですが、「これだけで完璧」と思って他のケアやチェックをしないのは避けた方がよいと言われています。例えば、数週間続けても改善しない・しびれが広がる・脚力が落ちる・排尿や排便に変化がある場合などは、専門医の触診をうけて、原因となる疾患の有無を確認する必要があると言われています。

さらに、ストレッチをしても症状がぶり返す・むしろ悪くなったと感じる時は、ストレッチの内容を見直す必要があります。原因によって「腰を反らす」「腰を丸める」どちらが良いかが異なるため、自己流のままでは逆効果になりうると言われています。

“軽くやってみよう”と思ったストレッチが「悪化させるきっかけ」にならないように、上記3つの注意点を心に留めておいてください。無理をせず、自分のペースで、そして体の声を聞きながら行動するのが、坐骨神経痛をラクにする第一歩だと言われています。

#坐骨神経痛 #ストレッチ注意 #セルフケア #神経痛対策 #姿勢改善

5.まとめ&次にすべきこと(再発予防へのステップ)

「ふぅ、今は少しラクになったけど、このまま放っておいたらまた痛くなるかも…」と心配しているあなたに向けて、 坐骨神経痛 を繰り返さないために“次に取るべき行動”と“再発予防のステップ”を会話風に整理してお伝えします。

振り返りと自分の体との対話を

「まずは今日やったストレッチ、どうだった?」と自分に問いかけましょう。痛みが少しでも和らいだなら、「これを“習慣”にしよう」と決めておくのが肝心です。逆に、「あれ?変わらない」「しびれが増えた気がする」と感じたら、無理に続けずに、原因を振り返ることが大切だと言われています。

たとえば、椅子に座る時間が長くなっていたか、腰が反りすぎていたか、冷えが進んでいなかったか――こうした生活習慣が、再発につながるリスクになると言われています。

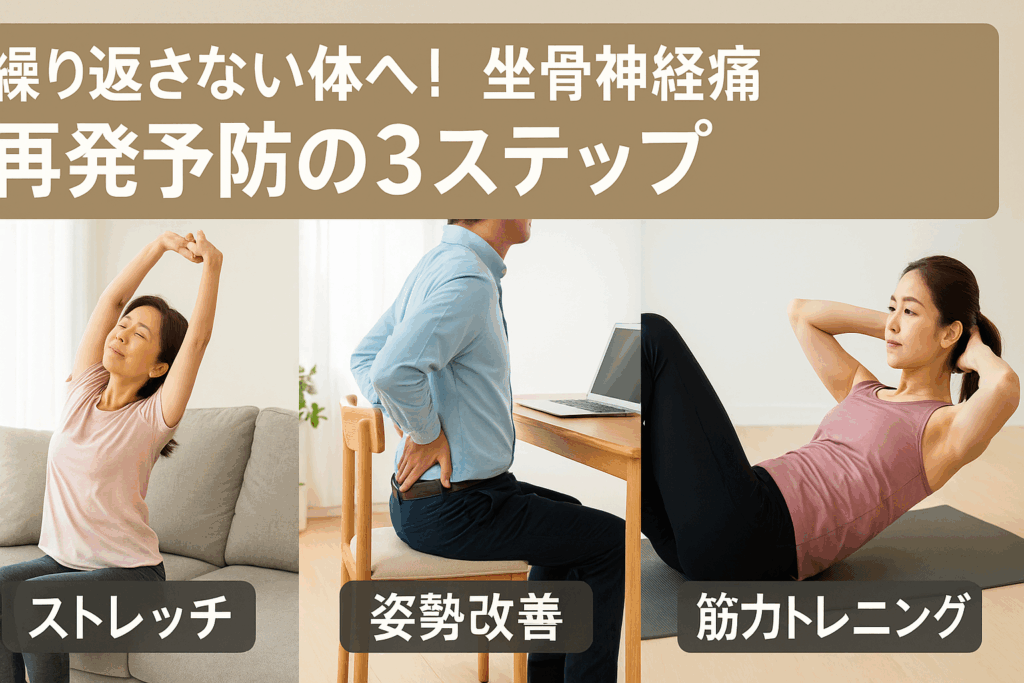

ストレッチ+筋トレ+日常改善を“三本柱”に

ストレッチだけで安心とは言えません。体幹やお尻、ハムストリングスなどを軽く動かしておく“筋トレ要素”を加えることで、坐骨神経を取り囲む環境が整いやすくなると言われています。

さらに、日常生活の動作に注意を払うこと。「長時間同じ姿勢を続けない」「腰を丸めず立つ・座る」「足を組まない」など、再発を防ぐ習慣が根付きやすいと言われています。

この3つを組み合わせて、「ストレッチ:毎日/筋トレ:週1〜2回/動き方改善:毎日意識」といったルーチンに落とし込んでおくと、次の痛みを“予防する体”に近づく可能性が高まると言われています。

“もしも…”のときにどうするかを決めておく

「そういえば昨日と比べて脚が重い」「夜、しびれで眠れなかった」など、少しでも“いつもと違う感じ”があれば、行動指針をあらかじめ決めておくことが安心につながります。例えば、「2日続けて症状が増したら整形外科で触診を受ける」「歩く距離が極端に落ちたら理学療法士に相談する」などです。

こうした“もしもの時”の出口戦略を持っておくことで、落ち着いて対応できるようになると言われています。

最後に

今回ご紹介した「即効ストレッチ」「習慣化のポイント」「注意すべきこと」を通じて、今この瞬間だけでなく、**“次の痛みを繰り返さない体づくり”**へとステージを上げることができると言われています。今日始めた小さなストレッチが、明日の不安を減らす第一歩です。

「今日は1分だけでも」でも構いません。続けることが大切と言われています。症状が強い・脚の力が入りづらい・排尿排便に異変があるような場合は、早めに専門医の触診を受けることをおすすめします。

#坐骨神経痛 #ストレッチ習慣 #再発予防 #セルフケア #体幹安定