手のしびれに悩んでいませんか?「手のしびれ」の原因・症状・セルフチェック・改善法・受診すべきタイミングまでを、専門医監修の情報を元にわかりやすく解説します。

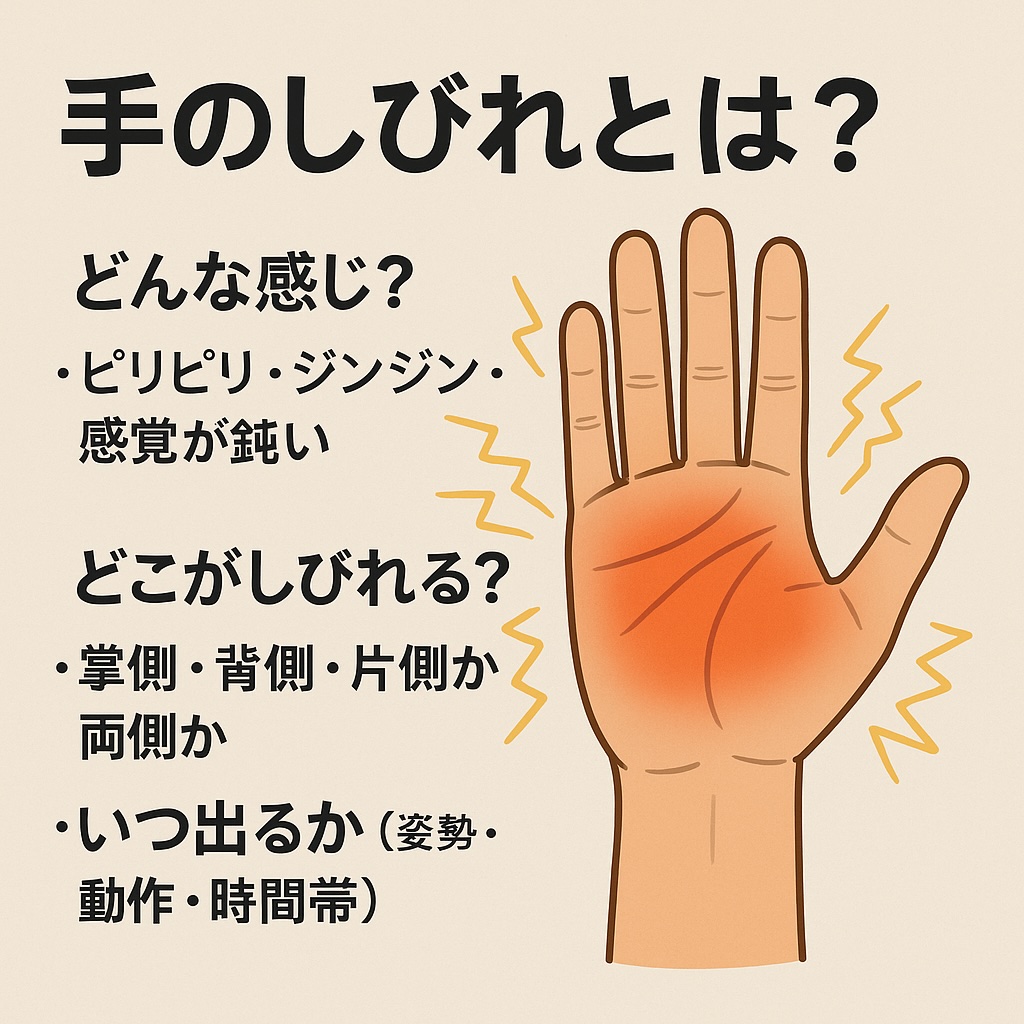

1.手のしびれとは?– どんな感じ?どこがしびれる?

ピリピリ・ジンジンとした「手のしびれ」の感覚とは

「手のしびれ」と聞くと、人によって感じ方が少しずつ違うようです。多くの方は「ピリピリ」「ジンジン」「感覚が鈍い」といった状態を指すことが多いと言われています。指先が軽く電気が走るように感じたり、細かい作業をするときに感覚が鈍くなるなど、症状の出方もさまざまだそうです。

ハンドオースト田中利和公式サイトによると、しびれは神経がうまく働かなくなることで起こる一種の警告信号とされています(引用元:https://hand-orth.com/)。一時的な血流の滞りによるものもあれば、首や手首まわりの神経が圧迫されて生じるケースもあると考えられています。

また、日本航空協会の解説では、しびれは「感覚の伝達が遅れることでピリピリとした違和感を感じる状態」とされており、単なる疲れではなく体のサインとして受け止めることが大切だと言われています(引用元:https://japan-aviation-medical.or.jp/)。

どこがしびれる?手のひら・手の甲・片側か両側か

しびれが出る場所によって、関係する神経や原因が異なる傾向があると言われています。

たとえば、手のひらのしびれは手根管症候群などで正中神経が圧迫されている場合に多いとされ、手の甲のしびれは橈骨神経や尺骨神経の影響が関わることがあるそうです。

さらに、片側だけのしびれは首や肩からくる神経圧迫や姿勢の影響によるケースが多く、両手や全体に広がるしびれは、血流や代謝、内科的要因(糖尿病やビタミン不足など)に関連することもあると言われています(引用元:https://hand-orth.com/)。

いつ出る?しびれが起こるタイミングをチェック

「夜寝る前にピリピリする」「スマホを長く使ったあとに手がジンジンする」「朝起きたら感覚が鈍い」——そんなパターンが続いていませんか?

スマートドックによると、姿勢や動作、時間帯によってしびれの出やすさが変わることがあるそうです(引用元:https://smartdock.jp/)。特に、猫背姿勢や長時間同じ体勢でのデスクワークは血流を妨げ、神経や筋肉に負担をかける要因になると指摘されています。

まずは「どの指が」「どんなときに」「どのくらいの時間」しびれるかをメモしておくと、後の検査や相談の際に役立つと言われています。

#手のしびれ #感覚の異常 #神経圧迫 #姿勢改善 #セルフチェック

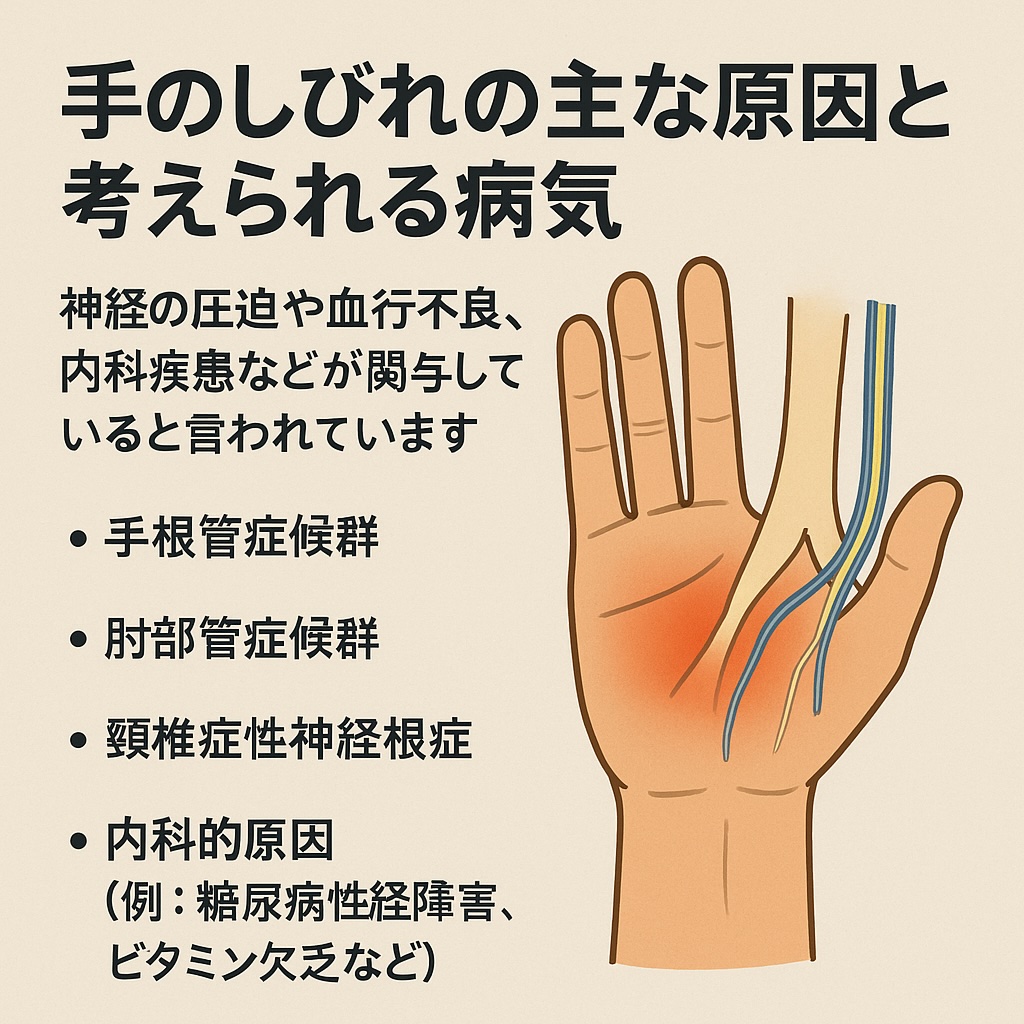

2.手のしびれの主な原因と考えられる病気

神経・血行・内科的な原因とメカニズム

手のしびれは「神経の圧迫」「血行不良」「内科的な代謝異常」など、複数の要因が関係して起こると言われています。たとえば、同じ姿勢を続けることで神経が一時的に圧迫されると、血流が滞り、ピリピリとした違和感が出やすくなるそうです(引用元:アリナミン健康)。

また、体の冷えや筋肉の緊張が続くことで血行が悪化し、神経への酸素供給が不足することもしびれの一因と考えられています。さらに、糖尿病やビタミン不足といった内科的な疾患が背景にあるケースもあり、しびれが長引く場合は生活習慣の見直しが必要だと言われています。

代表的な疾患とその特徴

● 手根管症候群(手首で正中神経が圧迫される)

パソコンやスマートフォンの操作、家事などで手首を酷使する人に多く見られる症状とされています。正中神経が手首の「手根管」というトンネル状の部分で圧迫されることで、親指・人差し指・中指を中心にしびれや痛みが出やすいと言われています。夜間や朝方に強く出ることが多いのが特徴です(引用元:日本航空協会、ハンドオースト田中利和公式サイト)。

● 肘部管症候群(肘の尺骨神経が圧迫される)

肘の内側を通る尺骨神経が圧迫されることで、小指側にしびれが出やすくなると言われています。特にデスクワークで肘を長時間曲げた姿勢を続ける方に多いそうです。しびれが進むと、指の細かい動きがしづらくなる場合もあるとされています(引用元:亀戸脳神経・脊髄クリニック~あたま・くび・腰~)。

● 頚椎症性神経根症/頚椎椎間板ヘルニア(首からくるしびれ)

首の骨や椎間板の変形によって神経が圧迫されると、腕から手先にかけてしびれが出ることがあります。肩こりや腕のだるさを伴うことも多く、加齢や姿勢不良、長時間の下向き姿勢が原因になることがあると言われています(引用元:あべ整形外科・皮フ科クリニック)。

● 内科的な原因(糖尿病性神経障害・ビタミン欠乏など)

糖尿病による神経障害では、血糖値のコントロールが不十分な状態が続くことで神経の機能が低下し、手足のしびれを感じることがあるそうです。ビタミンB群の不足も神経の働きに影響すると考えられています(引用元:ドクターズ・ファイル)。

どんなしびれが要注意?

「急に片側だけしびれる」「しびれに加えて力が入りづらい」「両手両足に広がる」などの症状がある場合は、脳や神経系の異常が関係していることもあるため注意が必要と言われています(引用元:亀戸脳神経・脊髄クリニック~あたま・くび・腰~)。

一時的なものかどうかを見極めるためにも、しびれが続くときは早めに専門家へ相談することがすすめられています。

#手のしびれ原因 #神経圧迫 #手根管症候群 #姿勢と血行 #糖尿病性神経障害

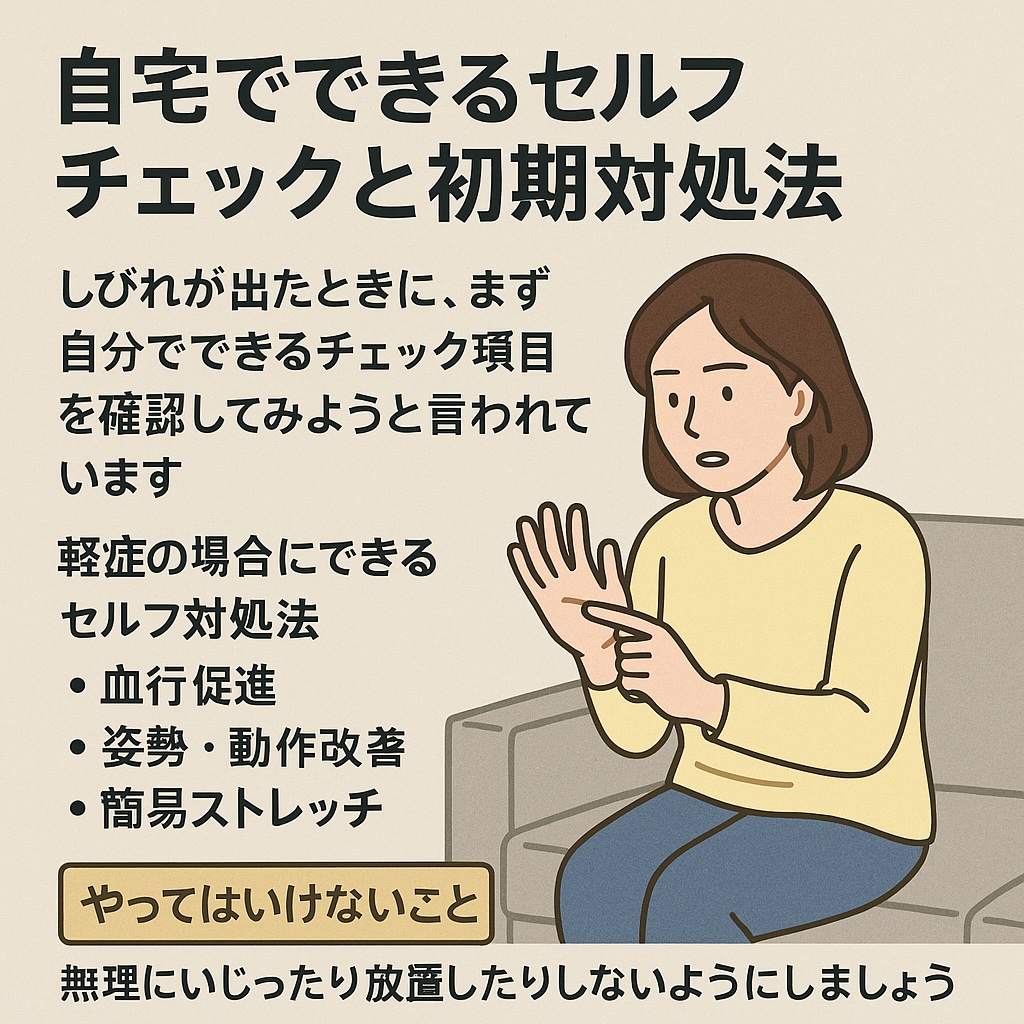

3.自宅でできるセルフチェックと初期対処法

しびれを感じたらまず確認したい3つのポイント

手のしびれが出たとき、「どんなふうに」「どこに」「いつ起きるか」を整理することが大切だと言われています。

たとえば、

- 部位:指先だけか、手のひら全体か、腕まで広がっているか

- 範囲:片手だけなのか、両手にも出るのか

- 時間帯:朝・夜・作業中など、どのタイミングで起こるか

これらを記録しておくと、後で来院した際に原因の特定に役立つそうです。さらに「しびれ以外に痛みや脱力感があるか」「首や肩こりと一緒に出るか」といった点もチェックしておくと良いとされています(引用元:リハサク)。

「毎回同じ指がしびれる」「特定の動作で強くなる」「休むと改善する」などのパターンを自分なりに観察しておくと、体のサインに気づきやすくなります。

軽いしびれのときにできるセルフ対処法

軽度のしびれなら、自宅でできるケアで一時的に楽になる場合もあると言われています。

まず意識したいのは血行を促すこと。指を軽く握ったり開いたりするだけでも、血液の流れがよくなるそうです。また、デスクワーク中は1時間に1回立ち上がってストレッチをすることも効果的だと言われています。

特に、肩や首の緊張をほぐす「肩すくめ運動」や「首の前後・左右ストレッチ」は、神経や血管の圧迫をやわらげるのに役立つとされています(引用元:リハサク)。

加えて、姿勢の見直しも重要です。猫背のままスマホやパソコンを使うと、首や肩の筋肉が硬くなりやすく、神経の通り道が狭くなることがあると言われています。背筋を軽く伸ばし、腕の位置を体の近くに保つことを意識しましょう。

やってはいけないNG行動

一方で、しびれを感じたときに無理に手を強く揉んだり、関節をひねったりすることは避けた方が良いとされています。過度な刺激は神経をかえって痛めるおそれがあると言われています。また、「そのうち治る」と放置するのも注意が必要です。長期間しびれが続くと、慢性的な神経障害につながる場合もあるため、数日たっても改善しない場合は専門機関での確認がすすめられています(引用元:リペアセルクリニック東京院)。

「一時的な疲れ」と思い込まず、早めの観察・行動が改善への第一歩だとされています。

#手のしびれ対処法 #セルフチェック #姿勢改善 #ストレッチ習慣 #やってはいけない行動

4.受診すべきタイミングと検査・診療科目の選び方

「このしびれは病院に行ったほうがいい」サインとは

「少しピリピリするけど、そのうち治まるだろう」と思って放置していませんか?

手のしびれは一時的な疲労や血行不良で起こることもありますが、神経や脳の異常が関係しているケースもあると言われています。

特に次のような症状がある場合は、早めに来院を検討することがすすめられています。

- 急に片側だけがしびれた

- しびれに加えて「脱力」「力が入りにくい」などの麻痺を感じる

- 両手や両足にも広がってきた

- 顔の片側にも感覚の異常が出る

これらの症状は、脳や脊髄、神経系の障害のサインである可能性があると言われています(引用元:リハサク)。

また、「しびれが数日たっても引かない」「夜眠れないほど気になる」といった場合も、早めの相談が安心です。

どの診療科に行けばいい?迷ったときの目安

手のしびれといっても、原因によって相談すべき診療科は異なります。

一般的には、

- 手首や腕の使いすぎ・姿勢の問題 → 整形外科

- しびれに加えて頭痛やめまいがある → 脳神経外科

- 全身のしびれ・内科的疾患(糖尿病など)の疑い → 神経内科

というように、症状の出方で判断するのが基本だと言われています(引用元:症状検索エンジン「ユビー」)。

初めて相談する場合は、整形外科を入口にするのも一つの方法です。必要に応じて、そこから専門科に紹介されることもあります。

また、急に片側のしびれや麻痺が起きたときは、脳卒中などの緊急疾患の可能性があるため、救急外来を受けることがすすめられています。

病院で行われる主な検査

しびれの原因を詳しく調べるために、以下のような検査が行われることが多いと言われています。

- 神経伝導速度検査:電気刺激で神経の伝わり方を調べ、どの部位で障害があるかを確認する検査。

- MRI・CT検査:首や脳、脊髄の状態を画像で詳しく確認する。

- 血液検査:糖尿病やビタミン不足など、内科的な原因を探る。

福井新聞ONLINEによると、これらの検査を組み合わせることで、神経や血流の異常を早期に発見できる可能性があるとされています(引用元:福井新聞ONLINE)。

検査を受けることで、「原因が首なのか」「手首なのか」「全身性のものなのか」を見極める助けになると考えられています。

#手のしびれ #来院の目安 #整形外科 #神経内科 #神経検査

5.しびれを改善・予防するための日常ケアと生活習慣

姿勢・動作を見直してしびれを繰り返さない体に

手のしびれを繰り返さないためには、日常の姿勢や動作のクセを整えることが大切だと言われています。

特に、長時間のデスクワークやスマホ操作では、知らないうちに首や肩に負担がかかり、神経や血流の流れを妨げてしまうことがあるそうです。

リハサクによると、1時間に1回は立ち上がって腕や首を回すストレッチを取り入れることがすすめられています(引用元:リハサク)。

たとえば、

- 両肩をすくめて3秒キープ→ストンと力を抜く

- 首をゆっくり左右に傾けて筋肉を伸ばす

- 手首を軽く回して血行を促す

こうした小さな動作を積み重ねることで、筋肉の緊張をほぐし、しびれの再発を防ぐ助けになると言われています。

職場・テレワークで気をつけたいポイント

テレワークやデスクワークが増える今、**「同じ姿勢を続けないこと」**がとても重要だと言われています。

TBS NEWS DIGでは、モニターの高さや椅子の位置を自分の体に合わせることで、首や肩の負担を減らせると紹介されています(引用元:TBS NEWS DIG)。

また、スマホを長時間手に持ったまま操作する「スマホ首」や「巻き肩」も、しびれの原因の一つになる可能性があると言われています。

できるだけ画面を目線の高さに保ち、背中を軽く伸ばす姿勢を意識してみましょう。仕事中は肘を90度に保ち、手首を反らせすぎない位置でキーボードを使うのがポイントです。

食事・睡眠・ストレスケアも大切な予防要素

手のしびれには、生活リズムや栄養バランスも深く関わっていると言われています。

アリナミン健康によると、**ビタミンB群(特にB1・B6・B12)**は神経の働きを助ける栄養素として知られています(引用元:アリナミン健康)。

これらは豚肉・卵・まぐろ・納豆などに多く含まれ、日常的に意識して摂ることがすすめられています。

また、睡眠不足やストレスの蓄積は、交感神経を刺激して血流を悪化させる一因になるそうです。

「軽く湯船につかる」「深呼吸をしてリラックスする」など、体と心を整える習慣もしびれの予防に役立つと考えられています。

毎日の小さな意識が、将来の手の健康を守る第一歩になると言われています。

#手のしびれ予防 #姿勢改善 #ストレッチ習慣 #ビタミンB群 #テレワーク対策