肉離れ を起こしてしまった時、原因・症状・応急処置・治療・予防法を専門医監修の知見でわかりやすく解説。いつ治るの?再発しやすいの?そんな疑問もこの1本で解決します。

1.肉離れとは? — 原因・起こりやすい部位・症状

「肉離れ」と聞くと、「ただの筋肉痛かな?」と思いがちですが、実は筋肉線維の損傷・断裂を伴う状態と言われています。急なダッシュやジャンプで「プチッ」という断裂音を感じたという経験をお持ちの方も少なくありません。Nクリニック -+2radical-seikotsuin.info+2

原因

「なぜ、こういう状態になるのか」というと、主に以下のような流れがあります。

- 筋肉が強く収縮したり、逆に強く引き伸ばされたりする場面(例:ダッシュ、ジャンプ、着地)で、筋肉線維が耐え切れなくなって損傷することがあります。オムロンヘルスケア+1

- 筋肉疲労の蓄積、柔軟性の低下、ウォーミングアップ不足、年齢・筋力低下などがリスクを高めると言われています。washizawa-seikeigeka.com+2くまのみ整骨院+2

つまり「急に負荷をかけたタイミング」で、準備が十分でない筋肉が『急なストレス』に対応できず傷んでしまう、という構図です。

起こりやすい部位・その理由

特に以下の部位で起こることが多いとされます。

- ふくらはぎ(腓腹筋・下腿三頭筋):下肢を強く使う動作時、急なストップやジャンプでストレスがかかりやすい部位です。ザムスト+1

- 太もも裏(ハムストリングス):特に走る・跳ぶ動作で脚の後面の筋肉が強く引き伸ばされる状況があり、「大腿二頭筋」が好発部位と指摘されています。研究力が高い大学+1

- 太もも前(大腿四頭筋)や内もも(内転筋):これらも負荷がかかる部位として報告があります。瀬戸整形外科クリニック+1

つまり、下肢の筋肉全体が「使われる」「止まる」「伸びる」という動作の中で大きな負荷を受けやすく、肉離れが起きやすいわけです。

症状・重症度

「肉離れかな?」と気づくポイントとして、次のような症状があります。

- 受傷時に「プチッ」「バチッ」という断裂音や感覚があることがあります。radical-seikotsuin.info

- 痛めた部位を押すと強い痛みがある、筋肉を動かすと伸ばした時・縮めた時に痛む。Nクリニック -+1

- 時には筋肉の損傷部位が「へこみ」として触れたり、内出血(あざ)/腫れが表れたりすることもあります。シンセルクリニック – ひざ・肩・股関節に特化した再生医療専門クリニック+1

- 重症度は大きく分けて3段階:

- Ⅰ度(軽度):筋線維の微細損傷。歩行可能な場合も。radical-seikotsuin.info

- Ⅱ度(中等度):部分断裂。自力歩行は可能だが困難。Nクリニック -+1

- Ⅲ度(重度):筋線維または腱が完全断裂。歩行がほぼできない、外見上にも明らかなへこみが見える場合あり。瀬戸整形外科クリニック+1

いかがでしょうか?このような構成で「肉離れとは何か」を理解してもらえる導入部分として使いやすいと思います。さらに細かく「応急処置」や「回復までの期間」などの章に続ければ、読者のニーズに応えられる良質なコンテンツになります。

#ハムストリングス #腓腹筋 #肉離れ症状 #筋肉断裂音 #大腿四頭筋肉離れ

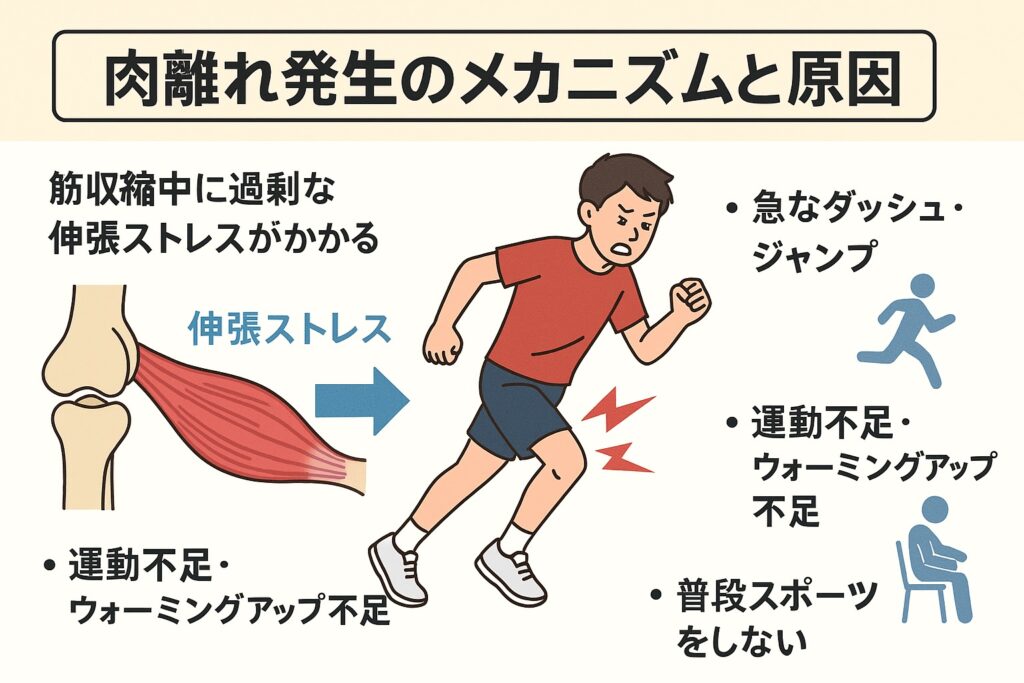

2.肉離れ発生のメカニズムと原因 — スポーツ・日常動作・疲労・柔軟性不足

スポーツ・日常動作・疲労・柔軟性不足

「ねぇ、どうして“肉離れ”って起きるの?」と感じること、ありますよね。実はこのケガ、ただ単に筋肉を“傷めた”というだけではなく、「筋肉が収縮している瞬間に“過剰な伸び”が加わる」という特有のメカニズムが関係していると言われています。ザムスト+1

では、一緒にその流れと注意すべき原因を見ていきましょう。

筋収縮中に過剰な伸張ストレスがかかるメカニズム

「筋肉が縮もうとしている“そのとき”に反対方向の力が加わる」――つまり、体が“縮む準備”をしているのに“伸びさせられる”という状況です。例えば、ふくらはぎを使って瞬間的に蹴り出した瞬間、筋肉は収縮すべきなのに、地面との反動で逆に伸ばされる力がかかることがあるわけです。これにより筋線維が損傷・断裂してしまうことが“肉離れ”の典型的な発生メカニズムだと言われています。ザムスト+1

ですから「急に思い切って走ったらピキッときた」「ジャンプして着地したらズキッと違和感が」といった体験をされる方も少なくないわけです。

急なダッシュ・ジャンプ・ストップ動作/運動不足・ウォーミングアップ不足・加齢などのリスク因子

では、なぜそのような“過剰な伸び”が起きやすいのか。そこにはいくつかのリスク因子があると言われています。

- 急なダッシュ、ジャンプ、急停止(ストップ)など“瞬発的な動き”のある場面。これらは筋肉に大きな負荷を瞬時にかけるため、肉離れを起こしやすいとされています。桜整形外科内科ペインクリニック+1

- また、運動不足・筋力低下・柔軟性の低下・ウォーミングアップの不足、さらには加齢による筋肉・腱・筋膜の変化も、発生リスクを上げる要因として報告があります。桜整形外科内科ペインクリニック+1

「普段あまり運動してないけど休日に思い切って動いた」「準備体操もそこそこにゲームを始めた」というときに起きやすいのも、このあたりが関係しているからです。

普段スポーツをしない人にも起こり得るという点

「スポーツ選手だけのケガでしょ?」と思いがちですが、実は誰にでも発生し得るという点が重要です。疲労が溜まった日常、ウォーミングアップを省いたまま動いた瞬間、筋肉が普段の負荷に“準備できていない”状態だと、肉離れが起こると言われています。桜整形外科内科ペインクリニック+1

つまり、「運動習慣が少ないけれど休日に勢いで動いた」「普段座りっぱなしで急に立ち上がって動いた」「急に階段を駆け上がった」という場面でも、筋肉に無理がかかれば発生し得るのです。

以上のように、肉離れは「筋肉が縮もうとしているときに、反対方向の強い力がかかる」というメカニズムの下で、「急な動き」や「準備不足」「疲労」「柔軟性の低下」といったリスク因子が重なると起こりやすいと言われています。次の章では、実際に起きた後の“応急対応”や“回復のためのポイント”についても触れていきましょう。

#肉離れメカニズム #筋収縮伸張ストレス #急なダッシュジャンプリスク #柔軟性低下注意 #日常動作でも肉離れ

3.受傷直後から治療まで — 応急処置(RICE)/治療・リハビリの流れ/回復目安

「え、どうすればいいの?」って思ったら、まずはこの対応が重要と言われています。食事や運動の話じゃなくて、最初の数時間〜数日での“正しい動き”が、後々の回復に大きく影響するからです。例えば、運動中に突然脚に「ピキッ」とした痛みを感じたら、慌てずにまずは動きを止めて、以下の順番で対処を始めるのが推奨されています。

- Rest(安静):怪しいなと思ったら動かさず、脚に負荷をかけない状態を作ることが大切です。(turn0search0)

- Icing(冷却):氷のうや保冷剤で、患部を20〜30分ほど冷やすことで炎症や腫れを抑えられると言われています。(turn0search4)

- Compression(圧迫):包帯や弾性テープで軽く圧をかけて腫れや内出血を抑えるようにします。(turn0search27)

- Elevation(挙上):患部を心臓より高い位置に上げることで、血流をコントロールして腫れの広がりを防ぐことが可能と言われています。(turn0search21)

この流れが早ければ早いほど、損傷が広がらずに済む可能性が高く、「その後どう動くか」の基盤になります。たとえ「ちょっと歩けるから大丈夫かな」と思っても、安静を怠ると回復が遅れることもあるので、慎重に対応したいところです。

検査・施術・リハビリの流れ

「よし、応急処置はしたけどこのあとは?」というところですね。ここから少しずつ回復に向けたステップを踏む必要があります。

検査・施術の選択肢

まず、怪我をした部位の正確な状況を把握するため、問診や触診、超音波(エコー)、場合によってはMRIを用いることがあります。これにより筋線維の損傷度合い、断裂の幅、腱の関与などを確認すると言われています。(turn0search32)

その後、損傷の程度によって“保存療法(装具・テーピング・理学療法)”が主体となるケースと、“手術検討”が必要になるケースがあります。特に大きく断裂していたり、筋・腱のギャップがある場合は手術が検討されると言われています。(turn0search14)

リハビリの開始時期・注意点

損傷後、炎症期が落ち着いたら、筋肉の硬さを防ぐためにストレッチや筋力トレーニングを少しずつ入れていくことが重要です。あまりにも長く安静期間だけを続けると、瘢痕(はんこん)組織が増えて柔軟性が低下し、再ケガのリスクが上がると言われています。(turn0search16)

また、リハビリを進める際には「痛みがひかない」「可動域が戻らない」などのサインを見逃さないようにして、無理に動かさず段階的に活動範囲を増やしていくことが推奨されています。

回復の目安と「無理するとどうなるか」

「どのくらいで日常に戻れるの?」というのが気になりますよね。実は損傷の度合い・部位・個人差によって幅があります。

例えば、軽度(筋線維の微細損傷)であれば、1〜2週間程度で日常生活に支障が少ないレベルまで改善するケースもあると言われています。(turn0search9)

中等度~重度になると「数週間〜数か月」かかることもあり、完全にスポーツ活動に復帰するまでには3〜6ヶ月を要する場合もあると報告されています。(turn0search14)

また、痛みが残ったまま、または筋力・柔軟性が戻らない状態で無理に動き始めると「再発」や「慢性化」のリスクが格段に高まると言われています。(turn0search22)

ですから、「早く動きたい!」という気持ちはわかりますが、回復が不十分なまま戻ると、逆に長期化してしまう可能性が出てくるので、ゆっくりでも確実に改善させることが大切です。

#肉離れ応急処置 #RICE処置 #肉離れリハビリ #筋損傷改善 #肉離れ回復目安

4.早期回復のためのポイントとNG行動 — 正しいストレッチ・運動再開・注意点

いつからストレッチ/マッサージを再開すべきか、段階別に解説

「ねぇ、そろそろストレッチ始めてもいいの?」って思いますよね。実は、受傷直後から“すぐに動かしていい”わけではなく、段階を踏んで再開するほうが安全だと言われています。例えば、ある解説では、筋肉の損傷直後はストレッチやマッサージを“回復初期”になるまで控えたほうがよく、軽い可動運動や血行促進程度から始めることが望ましいと言われています。引用元:リハサク配信記事「【保存版】ふくらはぎの肉離れを1日でも早く治すための5つの…」より。 リハサク+1

具体的には、熱感や腫れ、痛みが強い“急性期”では安静優先。次に“回復初期”として、痛みが少し落ち着いたら、患部を直接使わない軽めの運動やストレッチをゆっくり始める。さらに“回復後期”では、少しずつ筋肉を動かして強度を上げていくという3段階構成が紹介されています。引用元:リハサク+2まつもと整形外科+2

「痛みが消えたからOK」ではなく、「硬さ・可動域・筋力」の回復も確認しながら進めることで、より安全に運動へ戻ることができると言われています。

運動再開時の注意点(痛みが消えても無理をしない・硬さ残存に注意)/再発リスクを下げるためのアプローチ

「痛みなくなったしジャンジャン走っていいかな?」と思いがちですが、ここが落とし穴。実際、専門家の見解では“痛みが消えていても筋肉内部では修復が終わっていない可能性”があり、自己判断で急に運動を再開すると“再発”や“慢性化”につながりやすいと言われています。引用元:オクノクリニック「繰り返す肉離れ(反復性肉離れ)」より。 オクノクリニック+1

また、運動再開時には「痛みが出ない」「筋肉の硬さが残っていない」「可動域がほぼ日常レベルに戻っている」などを確認することがすすめられており、フォームの見直しや筋力・柔軟性の強化も再発予防として重要と言われています。引用元:kubota-sports.com

ゆっくり段階を踏むことで、筋肉が『もう使える』状態にしっかり移行してから負荷を上げていく流れが、安全にスポーツ復帰するための近道だとも言われています。

NG行動:受傷直後にマッサージや無理なストレッチをすること、自己判断で運動を再開してしまうこと

ここで「これはダメ!」という典型的なNG行動も押さえておきましょう。

まず、受傷直後に痛みがある段階で「マッサージしてほぐせばいい」「ストレッチして柔らかくしよう」という行動は、むしろ損傷部の出血・炎症が進んでしまい、回復を遅らせる可能性があると言われています。引用元:「肉離れにストレッチはダメ!正しい対処法と再発防止策」より。 くまのみ整骨院+1

次に、「痛みがほぼ消えたから」といって自己流で運動再開をしてしまうのもリスク大。専門家はこの“甘い判断”が再発率を高める大きな原因だと明確に述べています。引用元:kubota-sports.com

ですので、受傷したら“安静→段階的なリハビリ→慎重な運動再開”という流れを守ることが、早く・安全に回復する鍵だと言われています。

#早期回復ポイント #肉離れストレッチ再開 #肉離れ運動再開注意 #肉離れNG行動 #肉離れ再発予防

5.肉離れを予防するために — ウォーミングアップ・筋力・柔軟性・競技別対策

ウォーミングアップ・筋力・柔軟性・競技別対策

「ねぇ、どうやったら“肉離れ”を防げるの?」って思ったこと、ありませんか?実は、発生を防ぐためのポイントは複数あって、“運動前の準備”と“体づくり”と“競技・年齢に応じた対策”が鍵だと言われています。以下、ざっと一緒に見ていきましょう。

筋肉を温める、ストレッチ・動的ウォームアップの重要性

まず大切なのが、運動を始める前のウォーミングアップです。筋肉や関節を冷えたまま急に動かすと、硬くなった筋が急な伸び縮みに耐えられず、“肉離れ”になりやすいと言われています。引用元:〔オムロンヘルスケア〕「肉離れの予防に効果的なストレッチと治し方」より。 オムロンヘルスケア

例えば、軽いジョギングや動的ストレッチ(足を前後に振る、体をひねりながら動くなど)をすることで、筋温が上がり、筋・腱・関節の柔軟性が高まると考えられています。引用元:千葉県医師会「肉離れ防止のウォーミングアップ法」より。 chiba.med.or.jp

「今日動けるかな?」と感じたら、まずは5〜10分、準備運動を入れてあげるだけでも“ほぐれ感”が違ってくることがありますよ。

筋力トレーニング・筋持久力・柔軟性向上によるリスク低減

次に“体づくり”として見逃せないのが、筋力と柔軟性のバランスです。特に、ハムストリングス(太もも裏)と大腿四頭筋(太もも前)など下肢筋群のアンバランスが“肉離れ”を起こしやすいという報告があります。引用元:〔ザムスト〕「肉ばなれ – Muscle strain」より。 ザムスト

つまり、「筋肉が強くても硬かったらダメ」「柔らかくても力が弱かったらダメ」ということで、柔軟性・筋力・持久力を総合的に高めておくことが、発生リスクを下げる近道だと言われています。引用元:同上。

例えば、下半身を対象にしたスクワット系・ランジ系の筋トレ+ハムストリングス・ふくらはぎ・股関節回りのストレッチを日常的に組み合わせると、いい感じです。

競技・年齢別の注意点(競技によって好発部位・動作が異なる)/疲労・休養不足が招くリスク

最後に、“誰でも同じではない”という点。競技内容・年齢・体力レベルによって、好発部位や動き方・リスク因子が異なると言われています。例えば、サッカーではハムストリングスに、ジャンプ系スポーツではふくらはぎや太もも前に負荷が集中しやすいという報告があります。引用元:〔ザムスト〕別ページより。 ザムスト

また、疲労が蓄積された体、休息の足りない体は筋肉の柔軟性が落ちて、“肉離れ”が起きやすい状況になるとも言われています。引用元:整骨院サイト「肉離れを防ぐための基本知識と日常での予防方法」より。 整骨院 專 – 太田市近くの整骨院をお探しなら-整骨院 専

ですから、「練習ばかりで休まない」「同じ筋ばかりを使いっぱなし」などの状態には要注意。競技特有の負荷・年齢による筋の変化・体調管理を前もって意識し、準備運動・筋トレ・ストレッチ・十分な休養を組み合わせることが、肉離れ予防には大切だと言われています。

#ウォーミングアップ重要 #筋力と柔軟性アップ #競技別肉離れ対策 #疲労と休養の管理 #肉離れ予防トレーニング