指のしびれが続いているなら必読:なぜ起こる?どこを受診すべき?簡単にできるセルフケアや放置のリスクも、専門家の解説付きでわかりやすくお伝えします。

1.「指のしびれとは?」

「指のしびれ」という症状は、文字どおり“指先にジリジリ・チクチクした感覚”や“うずくような鈍さ”が出る状態を指しており、「ただの疲れかな?」と放っておかず、まず「どういう状態か」を知っておくのがおすすめです。

「“しびれ”と“感覚の鈍さ”の違い」

例えばパソコンを長時間使った後に手が「なんとなく変だな」と感じる時、それは「感覚が鈍い」状態と言えます。一方、指がピリピリ、あるいはジンジンと音を立てているように感じるなら、それは「しびれ」と表現されることが多いです。つまり、「感覚の鈍さ」は“普段よりわかりづらい感じ”、「しびれ」は“違和感が明確に出ている感じ”と捉えるとわかりやすいです。

このような表現でお伝えすることで、読者さんも「これは単なる疲れ?それともしびれ?」という切り分けが少しだけしやすくなります。

「どのようにして指がしびれるのか:神経・血管・姿勢の視点」

指がしびれる原因として、もっとも多く挙げられるのが「神経が圧迫される」仕組みです。例えば、手首にある“トンネル”のような構造の中を、指を動かすための腱(けん)とともに神経が通っていて、ここが狭くなったりむくんだりすると神経が締めつけられて“しびれ”が起こると言われています。

また、血行が悪くなったり、手首・腕・肩の姿勢が長時間同じになっていたりすることで、神経・筋・血管の流れが滞って指先に違和感が出ることもあります。たとえば「朝起きたら手がしびれていた」「夜中に手先がジンジンして目が覚めた」というケースもこの視点から説明できます。

「いつから“病的なしびれ”として注意すべきか」

指のしびれは一時的に出てまた消えることもありますが、下記にあたるケースでは「専門的なチェックを検討したほうがいい」と言われています。

- 朝起きた時に、親指・人差し指・中指あたりのしびれが強く出る場合。

- しびれに加えて、「指がつまみにくい」「細かいものが掴めない」「親指の付け根の筋肉が痩せてきた感じがする」という変化がある場合。

- 片側だけ、あるいは他の部位(腕・肩・首など)にも同時にしびれや違和感が広がっている場合。こうした場合は、手首だけでなく頸椎(首の骨)や全身の神経系も視野に入れた方がよいと言われています。

こうした「しびれ→改善なし」の流れを放置しておくと、日常の手作業や趣味に支障が出る可能性もあるため、軽視せず“まず知る”という姿勢が大切だと言えます。

#指のしびれ #手のしびれ原因 #手首神経圧迫 #しびれセルフチェック #神経圧迫対策

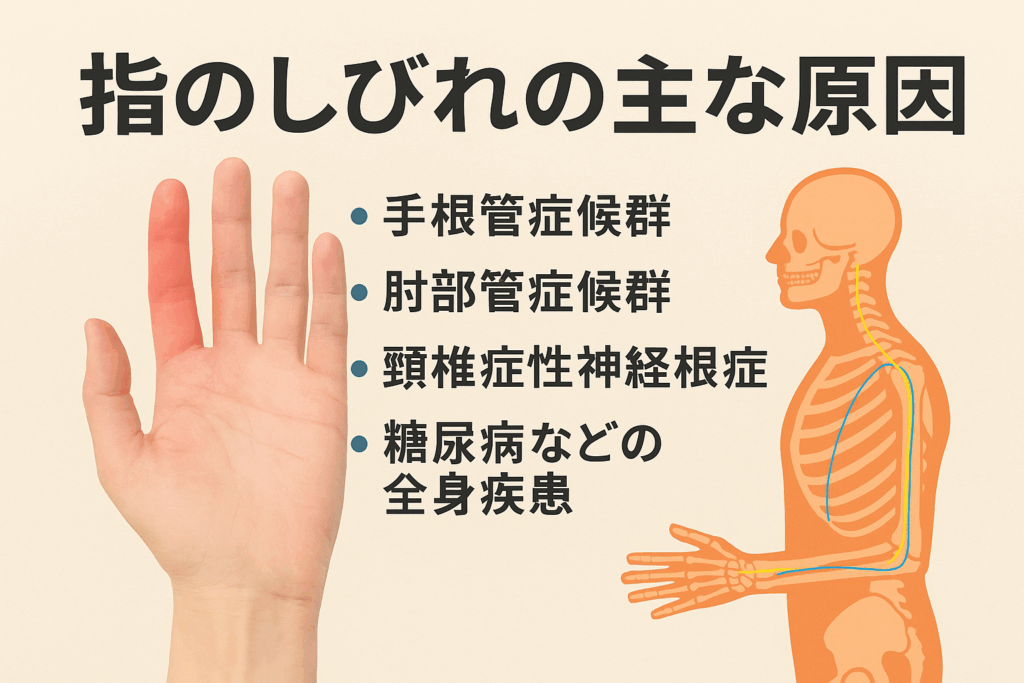

2.主な原因と考えられる病気

指のしびれは、単に「疲れや冷え」だけでなく、神経や血流、骨・筋肉など、複数の要因が関わることが多いと言われています。特に、しびれの出方や部位によって、原因の背景が異なるのが特徴です。ここでは、代表的な疾患を例に挙げながら、その仕組みをわかりやすく整理していきましょう。

手首の神経圧迫による「手根管症候群」

最も知られている原因のひとつが「手根管症候群」です。これは、手首の内部にある“手根管”というトンネル状の空間で、正中神経が腫れやむくみによって圧迫されることで起こるとされています。

「親指から中指あたりがジンジンする」「夜寝ているときに手がしびれて目が覚める」といった症状が特徴的です。特に、パソコン作業やスマートフォン操作、家事などで手首を酷使する方に多い傾向があるようです。

肘の神経が圧迫される「肘部管症候群」

「薬指と小指がしびれる」「肘を曲げると違和感が強くなる」と感じる場合は、「肘部管症候群」が考えられると言われています。肘の内側を通る尺骨神経が圧迫されることで起こるもので、机に肘をつく姿勢を長時間続けたり、スポーツなどで繰り返し肘を曲げ伸ばしすることが影響するとされています。

日常生活では、電話を長く持つ、寝る時に腕を曲げたままにしているなども要因となることがあるそうです。

首の神経トラブルによる「頚椎症性神経根症」

首の骨(頚椎)の間にある椎間板や関節が加齢や姿勢の影響で変形し、神経を圧迫することで腕や指にしびれが出ることがあります。これが「頚椎症性神経根症」と呼ばれる状態です。

「肩から腕、指先にかけて広範囲でしびれる」「首を後ろに反らすと痛みが強くなる」といった特徴があるようです。特に長時間のデスクワークや猫背姿勢が続く人に多く見られる傾向があります。

全身疾患が原因となるケース(糖尿病・甲状腺など)

指のしびれは、神経そのものの障害によって起こることもあります。代表的なのが糖尿病性神経障害で、血糖値のコントロールが長期間乱れると、末梢神経が傷つき、手足の先からじわじわとしびれが広がるとされています。

また、甲状腺機能低下症やビタミンB12欠乏症などでも、神経伝達がうまくいかず、感覚異常が出ることがあるそうです。これらの場合、指先だけでなく足や唇などにも同様の症状が見られることがあると言われています。

生活習慣や筋緊張による一時的なしびれ

神経や血管を直接圧迫しなくても、長時間同じ姿勢で作業したり、冷えや筋肉の緊張が強い状態が続いたりすることで、一時的にしびれが出ることもあります。特に、スマートフォンを長時間持つ姿勢や、うつ伏せ寝などで手首や首に負担がかかると、神経や血流のバランスが崩れやすくなると言われています。

こうしたケースでは、姿勢を変えたり、手を軽く振るなどの簡単な動作で改善することもありますが、しびれが続く場合は早めに専門家に相談してみるのが良いとされています。

#指のしびれ

#手根管症候群

#肘部管症候群

#頚椎症性神経根症

#糖尿病性神経障害

3.「このしびれ、どこを受診すべき?」とセルフチェック

「指のしびれが続いているけど、どこに行けばいいのかわからない…」という声はとても多いです。実際、原因が首・肘・手首・神経・内科疾患など多岐にわたるため、自己判断だけでは見分けが難しいと言われています。ここでは、しびれの出方や部位から考えるセルフチェックのポイントと、来院の目安となる症状を紹介します。

部位・出る時間帯・伴う症状でセルフチェック

まず、自分のしびれが「どこで」「いつ」「どんなふうに」出るのかを整理することが大切です。

たとえば、親指〜中指にしびれがあるなら「手根管症候群」、薬指〜小指なら「肘部管症候群」と呼ばれるケースが多いとされています。手全体ではなく「特定の指」に出るのが特徴で、それぞれ圧迫される神経の場所が異なります。

また、朝起きた時や夜寝ている間にしびれが強くなる人は、睡眠中に手首や肘を曲げた姿勢を取っていることが原因のひとつだと言われています。デスクワークなどで長時間同じ姿勢を続けている場合も、腕の神経や血流が圧迫されるため、しびれが出やすくなるようです。

しびれ以外にも「物を落としやすい」「ボタンがかけづらい」「腕が重く感じる」などの動作の変化がある場合は、神経への負担が強くなっているサインと考えられています。

来院を考えるべきタイミングと診療科の選び方

「数日たってもしびれが取れない」「しびれが腕や肩、顔にも広がってきた」という場合は、整形外科または神経内科での検査を検討するのが良いと言われています。

- 手首や肘を動かした時に強くなる場合 → 整形外科(末梢神経の圧迫が疑われる)

- 首を動かすと腕がジーンとする → 整形外科または脊椎外来(頚椎性の可能性)

- 手足の両側がしびれる、足の裏にも違和感 → 神経内科・内科(全身性の神経障害)

一方で、「血糖値が高い」「甲状腺の数値が気になる」といった背景がある場合は、内科での全身チェックも大切です。

また、しびれが「急に強くなった」「片側の顔や足もしびれる」「言葉が出にくい」「力が入らない」といった症状を伴うときは、**脳の異常(脳梗塞など)**が関係している可能性もあるため、早めの受診がすすめられています。

来院前にメモしておくと良い情報

医療機関での触診や検査をスムーズに進めるためには、以下のような情報を事前に整理しておくと良いでしょう。

- いつ頃からしびれが出始めたか

- どの指・どのタイミングで強くなるか

- どんな動作をしたときに悪化・軽減するか

- 他の症状(冷え、痛み、脱力感など)があるか

- 日常生活・仕事・趣味などで手をよく使う動作

こうした情報を医師や施術スタッフに伝えることで、原因の特定がより正確になり、早期改善につながるとされています。

#指のしびれ

#整形外科来院目安

#神経内科チェック

#セルフチェック方法

#早期対応のポイント

4.日常でできるセルフケア&生活習慣改善

指のしびれを感じたとき、いきなり医療機関へ行くほどではないけれど「少しでも和らげたい」「悪化させたくない」と思う方は多いでしょう。実際、日常のちょっとした工夫で、しびれを軽減できるケースもあると言われています。ここでは、家で無理なく続けられるセルフケアと生活習慣の見直しポイントを紹介します。

手・腕・首まわりのストレッチと姿勢改善

長時間同じ姿勢でパソコンやスマートフォンを使っていると、首から腕にかけての筋肉がこわばり、神経や血管が圧迫されやすくなるそうです。そんなときは、こまめに腕や首をゆっくり回すストレッチを取り入れてみましょう。

たとえば、デスクワーク中に「手を軽く握って開く→肩を上げ下げする→首を左右に倒す」といった簡単な動きを数分行うだけでも、筋肉の緊張を和らげる効果があると言われています。

また、作業時は手首が反りすぎないよう中立位を保つことがポイント。手首を無理に曲げた状態でのタイピングやスマホ操作は、手根管症候群のリスクを高める要因のひとつとされています。

血行を良くする温め・冷え対策

冷えによって血流が滞ると、神経への酸素供給が不足し、しびれが出やすくなると考えられています。そのため、手首から指先をじんわり温めることが推奨されることがあります。

方法としては、ぬるめのお湯に5分ほど手を浸けたり、蒸しタオルで包むだけでも十分。入浴時に手をお湯の中でゆっくり開閉するのもおすすめです。

ただし、炎症や腫れを伴うようなケースでは温めない方が良い場合もあるため、「温めても痛い」「腫れている」場合は無理をしないようにしましょう。

デスク環境と生活リズムを見直す

しびれを繰り返す人の多くに共通しているのが、「姿勢の崩れ」や「休憩不足」と言われています。

モニターの高さは目線の少し下に、椅子の高さは肘が90度に曲がる位置に調整すると、首・肩・腕の負担が軽くなります。また、30分に1回は立ち上がって軽く体を動かすことも効果的です。

さらに、睡眠や食事のリズムも神経の健康に関係すると言われています。特にビタミンB群(B1・B6・B12)は神経伝達をサポートする栄養素として知られており、豚肉・魚・卵・豆類などを意識して摂ると良いでしょう。

家事・スマホ・趣味の動作を少し変える

「料理や掃除で手をよく使う」「スマホを長時間操作する」「趣味で裁縫や楽器をよくする」という人も、使い方の工夫でしびれを予防できると言われています。

例えば、スマホを両手で支える、包丁を使うときは手首を曲げすぎない、同じ手を続けて使う作業ではこまめに左右を入れ替えるなど。

一見小さなことですが、手首や肘にかかる負担を分散させるだけで、長期的に見て神経の圧迫を減らす助けになるようです。

#指のしびれ

#セルフケア

#姿勢改善

#ストレッチ習慣

#血行促進

5.放置のリスク・治療の流れ・専門医の対応

「しびれぐらい、そのうち消えるだろう」と思って放置してしまう人は少なくありません。けれども、指のしびれには神経や血流の圧迫、慢性炎症などが関係している場合があり、放置することで症状が長期化したり、動かしづらくなることもあると言われています。ここでは、放置によるリスクと、専門医での検査・施術の流れを整理してみましょう。

しびれを放置することで起こるリスク

しびれは「神経が何らかのストレスを受けている」サインとも言われています。初期のうちは一時的な圧迫や疲労で済むこともありますが、慢性的に神経が刺激され続けると、感覚の鈍化や筋力低下を招く恐れがあります。

たとえば、手根管症候群を長く放っておくと、親指の付け根の筋肉が痩せて「つまむ」「ボタンを留める」などの動作がしづらくなることも報告されています。

また、頚椎性神経根症など首が関係するケースでは、放置により腕や肩までしびれが広がり、日常生活に支障をきたすことがあると言われています。

特に、しびれが数週間以上続く・夜間に強くなる・動作に支障が出てきた、という場合には、早めに原因を確認することがすすめられています。

検査と施術の流れ

専門医では、まず問診と触診で症状の経過や部位を確認し、次に神経の働きや血流の状態を調べる検査が行われます。

- レントゲン検査:骨や関節の変形、神経圧迫の有無を確認

- 超音波(エコー)検査:手首や肘の神経の動きや炎症の有無を観察

- 神経伝導速度検査:電気刺激で神経の伝わり方を調べることで障害の程度を把握

これらをもとに、症状に合わせて保存的な施術(安静・サポーター・ストレッチ・物理療法)や、必要に応じて注射や手術が検討されることもあるそうです。

多くのケースでは、早期に検査を受けることで軽度のうちに改善が見込まれるとされています。

専門医・クリニックの対応とサポート

整形外科や神経内科では、原因の特定だけでなく、再発予防や生活改善の指導も行われています。特に最近は、理学療法士や作業療法士が関わることで、手や腕の使い方、姿勢のクセを細かくチェックし、リハビリ的なアプローチを併用するケースも増えています。

また、手のしびれが糖尿病や甲状腺の不調など全身疾患に関連している場合は、内科と連携して多角的にサポートする体制を整えている医療機関も多いです。

「痛みがないから大丈夫」と思わず、早めに相談しておくことで、進行を防ぎ、生活の質を保つことにつながると言われています。

#指のしびれ

#放置リスク

#整形外科検査

#神経伝導速度検査

#早期改善