おしりの筋肉の名前や働きはご存じですか?大臀筋・中臀筋・小臀筋から深層筋まで、「おしりの筋肉」が日常動作・姿勢・腰痛予防にどう影響するか、わかりやすく図解+トレーニング付きで解説します。

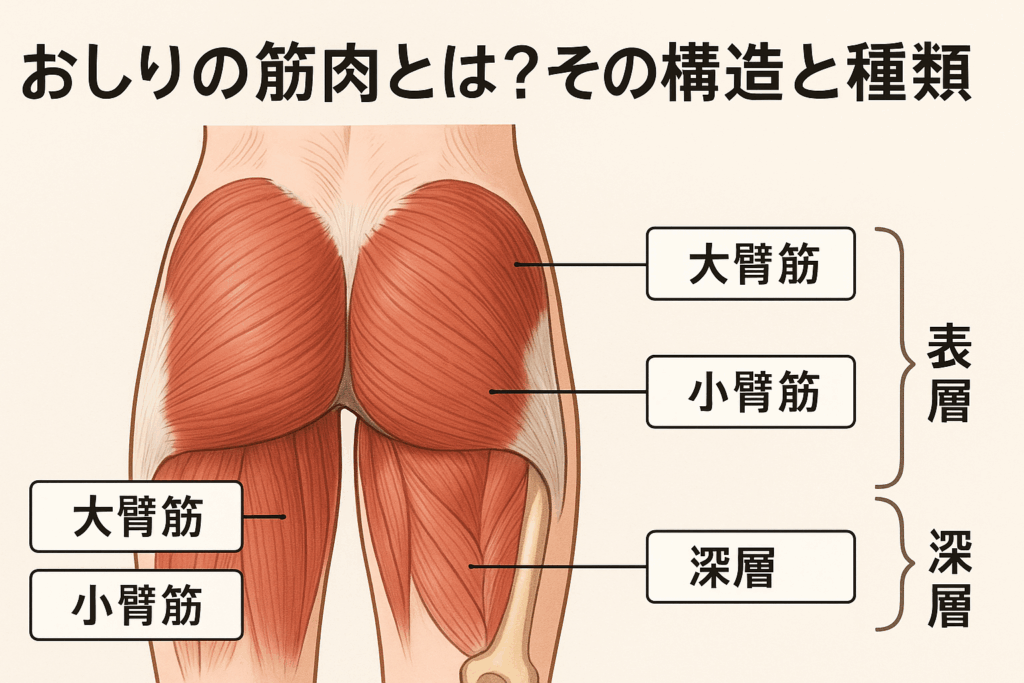

1.おしりの筋肉とは?その構造と種類

「ねえ、“おしりの筋肉”って具体的にどこを指してるか知っていますか?」と聞かれたら、まず知っておきたいのが、いわゆる“臀筋群(でんきんぐん)”と呼ばれる筋肉まとまりです。代表格としては、まず表層にある大臀筋、そのすぐ下に位置する中臀筋、さらにその奥にある小臀筋という3つの筋肉が挙げられます。

例えば、「おしりを後ろに引く」「立ち上がる」「歩く」などの動きには、大臀筋が関わっていると言われています。

一方で「片足で立ったときに骨盤が傾かないようにする」「歩行中に体がブレないように支える」といった細かい動きには、中臀筋・小臀筋が深くかかわっているとされています。

表層から深層まで:各筋肉の構造概要

では、もう少し具体的に構造を見ていきましょう。

- 大臀筋:おしりの一番外側、つまり“おしりの丸み”をつくる最大の筋肉です。腸骨・仙骨・尾骨あたりから始まり、大腿骨の臀筋粗面や腸脛靭帯あたりに走ることが多いと言われています。

- 中臀筋:大臀筋の奥、かつ外側に広がる扇状の筋肉で、腸骨外側面から大腿骨大転子へと付着しています。骨盤の傾きや片脚支持に大きな役割があると説明されています。

- 小臀筋:中臀筋のさらに深層にあり、比較的小ぶりながら股関節の安定・外転・内旋などの動きを補助すると言われています。

また、これら“3つだけ”ではなく、さらに深い層にはいわゆる「深層外旋筋群(例:梨状筋など)」が存在し、股関節の微細な回旋や骨盤の細かな安定を支えているとも言われています。

このように、おしりの筋肉は「表層の大きな動きを生み出す筋肉」から「深層で細かく姿勢・動きを支える筋肉」までが階層的に重なって構成されており、日常動作やスポーツ・姿勢維持において非常に重要な存在と言えるでしょう。

#おしりの筋肉 #大臀筋 #中臀筋 #小臀筋 #臀筋群

2.おしりの筋肉の役割と日常への影響

「ねえ、おしりの筋肉って実は“見た目だけ”じゃなくて、めっちゃ日常で使ってるって知ってた?」なんて話をしながら、今回は「大臀筋・中臀筋・小臀筋(まとめて“おしりの筋肉”)が、どんな役割を果たしていて、日常でどう影響してるかをざっと見ていきましょう。

まず、おしりの筋肉では「脚を後ろに引く」「股関節を伸ばす」「骨盤を安定させる」などが主な働きだと言われています。たとえば、イスから立つとき、階段を上がるとき、歩くとき――どれにもおしりの筋肉が関与しているんです。例えば大臀筋は「立ち上がる」「前かがみから上体を戻す」ような大きな動作に大きく関わっていると言われています。

次に、中臀筋・小臀筋に目を向けると、「片足で立ったとき」「歩行中に骨盤がガタつかないように支える」役割があるとされています。例えば中臀筋が弱くなると、歩いてる時に骨盤が傾いてしまったりすることがあるんです。

言い換えれば、姿勢をキープしたり、立って移動したり、じっと座ってても背中が丸まりづらかったりするのは、おしりの筋肉が“支え”として機能してくれているおかげなんですね。おしりの筋肉があまり働かないと、骨盤が後ろに倒れやすくなって、腰や膝に余計な負担がかかるとも言われています。

というわけで、「おしりの筋肉=ヒップアップ目的だけ」という認識だとちょっともったいない。日常生活を“楽に”“スムーズに”したいなら、おしりの筋肉の存在をちょっと意識してみるのがいいんじゃないかな、と思います。

日常動作での具体的な影響シーン

さて、もう少し具体的に、どんな場面でおしりの筋肉が“効いてる”かをチェックしてみましょう。

- イスから立ち上がるとき:脚を後ろに引いて上体を起こす時、大臀筋が働いていると言われています。

- 歩く・階段を上るとき:歩幅を出したり、脚を後ろに蹴り出したり、また片脚支持になる場面で、骨盤がぶれないよう中臀筋・小臀筋が支えているんです。

- 長時間座っているとき・猫背になりやすいとき:おしりの筋力が低下すると、骨盤が後ろに倒れて姿勢が崩れがち。腰・股関節・膝に負担が出やすくなるとも言われています。

このように、「おしりの筋肉」がしっかり機能していることで、日常の動きがスムーズになったり、姿勢が安定したり、余計な疲れ・痛みを防げたりする可能性があるんです。

#おしりの筋肉 #大臀筋 #中臀筋 #姿勢維持 #歩行安定

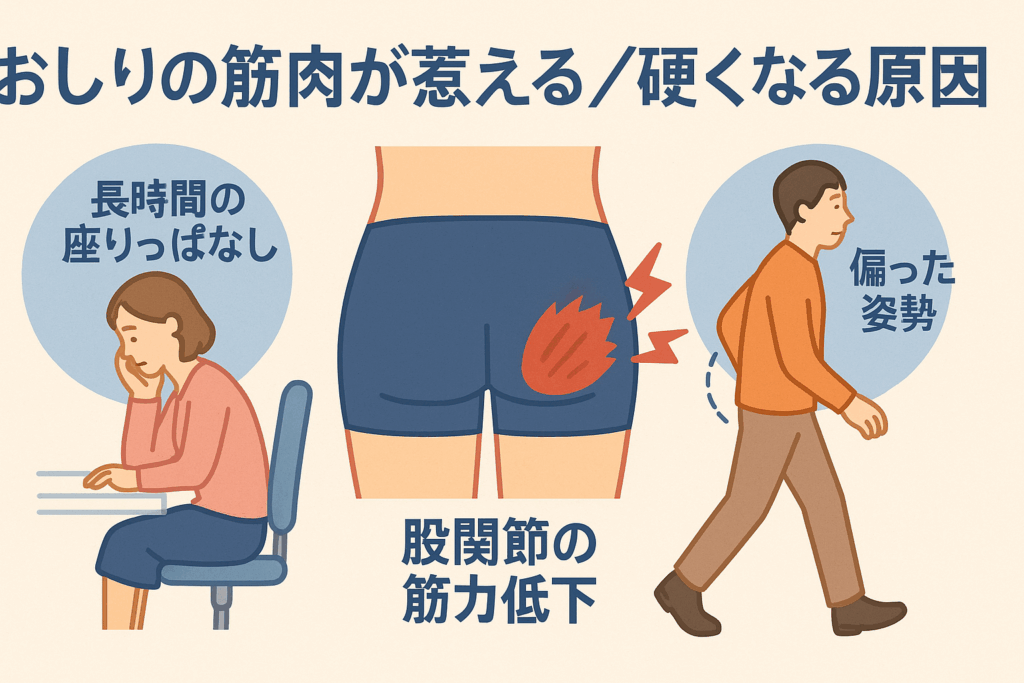

3.おしりの筋肉が衰える/硬くなる原因

「ねえ、おしりの筋肉がなんだか“動きづらい”とか“硬く感じる”って思ったこと、ありませんか?」とまず問いかけてみましょう。実は、いわゆる“おしりの筋肉”(大臀筋・中臀筋・小臀筋)には、使わない・負担がかかるという2つの側面から「衰え・硬さ」が進みやすいと言われています。例えば、「長時間座ってばかり」「歩かない・活動が減った」という生活になっていると、筋力が低下しやすく、結果としておしりの筋肉が適切に機能しづらくなる可能性があると言われています。

また、「姿勢が崩れている」「片足重心のクセがある」「股関節がうまく動いていない」といった状態も、おしりの筋肉にとっては“硬さ”や“こわばり”を招きやすい条件だと言われています。

つまり、「動かさない」+「偏った動き・姿勢」がミックスされると、おしりの筋肉は“使われていない状態”になりがちで、結果として衰え・硬直に向かうわけです。

具体的な原因パターンとその背景

以下は、おしりの筋肉が衰えたり硬くなったりする代表的な原因パターンです。

長時間座りっぱなし・同じ姿勢の継続

デスクワーク・車の運転・テレビ視聴など、座る時間が長くなると、おしりの筋肉がお休みモードに入りやすくなります。その結果、血流が悪くなったり、筋肉内の疲労物質が除かれづらくなったりして、筋肉が“縮こまったまま固まる”状態になると言われています。

運動不足・活動量の低下

歩く機会が減ったり、脚・おしりを使わない動作が増えたりすると、筋肉の「使って鍛える」機会が減ります。使われない筋肉は徐々に力を失い、支え・安定器としての役割が弱まってしまうという指摘があります。

偏った姿勢・片側重心・股関節の動きの制限

立つとき・歩くとき・座るときに「足を組む」「片足に重心をかける」「猫背・反り腰」といったクセがあると、おしりの筋肉の一部だけが過剰に働いたり逆に機能しづらくなったりして、筋肉のバランスが崩れて硬さが生じやすいと言われています。

深部筋(例えば 梨状筋)の過負荷・代償動作

おしりの奥には深層の筋肉群もあり、例えば梨状筋が硬くなることで、下を通る神経が圧迫され「硬さ・痛み・違和感」の原因になることがあります。

このように、日常生活の「動かさない・姿勢が偏る・使いすぎ・片側に重心が偏る」などの要因が重なると、おしりの筋肉は「衰え/硬くなる」方向に進みやすいと言われています。だからこそ、「ただ鍛える」だけでなく、「使う機会を作る」「姿勢を整える」「片側に頼らない」などの視点も大切になってくるんですね。

#おしりの筋肉 #臀筋衰え #臀筋硬さ #座りっぱなし対策 #姿勢改善

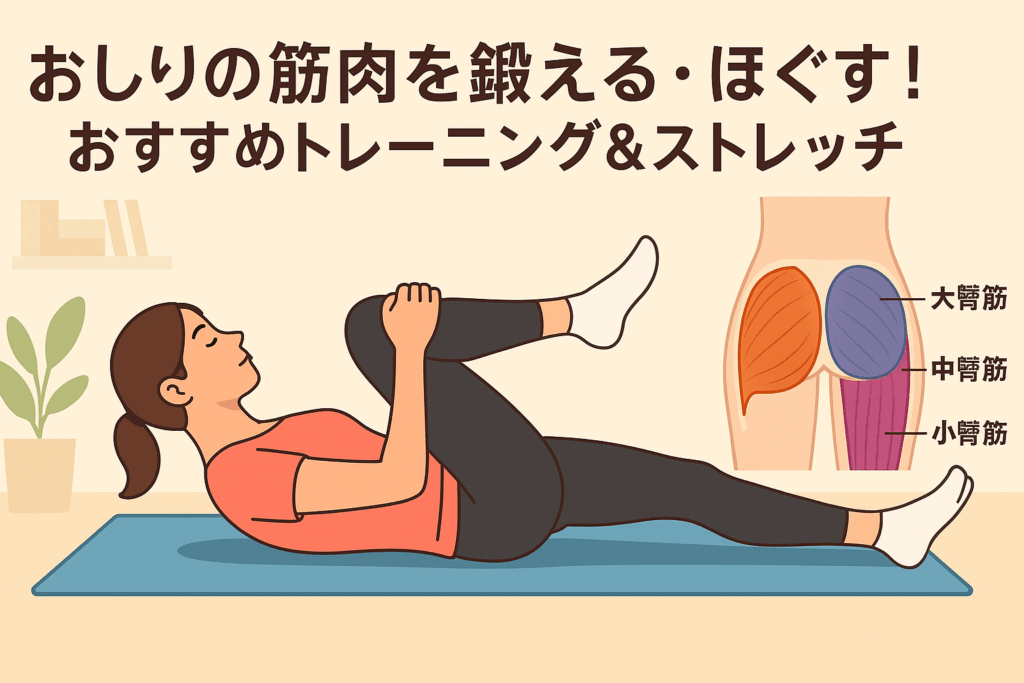

4.おしりの筋肉を鍛える・ほぐす!おすすめトレーニング&ストレッチ

「ねえ、最近“おしりの筋肉、どうしたら鍛えられるかな?”って思ったことない?」という会話から始めましょう。おしりの筋肉、特に大臀筋・中臀筋・小臀筋(まとめて“おしりの筋肉”と呼びます)は、「鍛える」だけでなく「ほぐす(ストレッチ)」ことも大切だと言われています。例えば、硬くなったままだと姿勢崩れ・動作の制限につながるとも言われています。

今回は「どう鍛えるか」「どうほぐすか」を実践的に紹介しますので、気軽に読み進めてみてください。

トレーニング編:おしりの筋肉に効かせる動き

まずは鍛える部分です。トレーニングとして代表的なものに、スクワット系・ヒップリフト系・レッグアブダクション系があります。例えば、スクワットはおしりも脚も使う動きで、「足を肩幅に開いて立ち、腰を軽く後ろに引きながら太ももが床と平行になるあたりまで身体を下ろして、足裏で床を押して立ち上がる」動作が紹介されています。

また「ヒップリフト(仰向けで膝を立て、おしりを持ち上げてゆっくり下ろす)」も、おしりの筋肉を意識しながら動かすには有効です。どちらも「おしりを意識して動かす」ことで、効果が高められると言われています。

トレーニングを行う際には「フォーム」「スピード」「意識」の3つをちょっとだけ丁寧に。おしりの筋肉が“使われてる感じ”を意識すると、より効率的になっていくと言われています。

ストレッチ編:硬くなったおしりの筋肉をほぐす

次にストレッチ。おしりの筋肉が休んでいない、座りっぱなしだった、同じ姿勢が続いた、という時には「ほぐす」ことがとても大事です。例えば、「仰向けで膝を立て、片膝を反対の膝に乗せる→反対側の太ももを両手で抱えて引き寄せる」という方法が紹介されています。

また、ストレッチのポイントとして「骨盤の傾きを意識する」「腰を反りすぎず背中をまっすぐ保つ」「息を吐きながら筋肉をゆっくり伸ばす」ということが挙げられています。

この「鍛える」と「ほぐす」を上手く組み合わせることで、おしりの筋肉が動きやすくなり、日常や運動時のパフォーマンスも“ちょっとだけ変わってくる”可能性があると言われています。

#おしりの筋肉 #臀筋トレーニング #ヒップリフト #おしりストレッチ #中臀筋鍛える

5.セルフチェック&日常動作で維持するための習慣

「ねえ、自分のおしりの筋肉“ちゃんと働いてるかな?”って思ったことある?」とまず問いかけたいんです。おしりの筋肉、特に「大臀筋・中臀筋・小臀筋(まとめて“おしりの筋肉”)」は、日常動作や姿勢の維持に深く関わっていると言われています。例えば「立つ・歩く・座る」といった本当に当たり前の動作ですが、これらをスムーズに行えているかどうかが、実はおしりの筋肉の“元気さ”をチェックする手がかりになることがあります。

じゃあ、具体的にはどう習慣化すればいいの?という話ですが、まず「簡単なセルフチェック」を日常に取り入れておくと、自分の“おしりの筋肉の状態”が見えてきやすいです。さらに、「使う・ほぐす・休ませる」この3つを毎日の動きの中で意識すると、維持しやすくなると言われています。例えば、長時間座るなら1時間に1回立ち上がって軽く股関節を動かす、といった“ながら習慣”も有効です。

さらに、習慣として意識すべきポイントとして「座り方/立ち方/歩き方」が挙げられています。例えば、座るときに浅く腰掛けて足を組まず、骨盤を立てて座るクセをつける。立つときに片足に重心を偏らせず、両足でバランスよく立つ。歩くときには大股にならずても、自分の足で“しっかり蹴って前に進む”感覚を意識するなど。こういった“日常動作のクセ”を少し意識するだけで、おしりの筋肉を“敗退させない”習慣につながると言われています。

日々、「立つ→座る→歩く→休む」という流れの中で、おしりの筋肉に“振り返り”を設けるといいですよ。「今日は座りっぱなしだった」「片側に重心寄ってたな」「足がだるかったな」と感じたら、軽くおしりを動かす時間を入れてみましょう。こうした習慣が積み重なれば、将来的に「おしりを使えていないから…」といった姿勢崩れや腰・膝への負担へつながるリスクを少し減らせるかもしれないと言われています。

簡単にできるセルフチェックと習慣化ポイント

- チェック① 鏡で骨盤・肩の高さを観察:肩の高さと骨盤(腰骨)の左右差があるかどうか。差があれば中臀筋の働きが低い可能性と言われています。

- チェック② 仰向けで足の長さを比べる:両足を伸ばした状態でかかとの位置にズレがないか確認。ズレがあれば筋肉・骨盤のバランスが乱れている可能性があります。

- 習慣① 立つ/座るときの意識を少し変える:座る時は浅く腰掛けて骨盤を立て、足を組まない。立つ時は重心を片側に寄せず、両足で安定させる。

- 習慣② “ながら”で股関節を動かす習慣を入れる:例えばテレビを見ながら足踏み、デスクワーク中に軽くおしりを締めるなど、おしりの筋肉を“沈ませない”工夫。

- 習慣③ 歩く量・姿勢を意識する:毎日6000歩以上を目安に、足指から蹴り出す歩き方を意識することで骨盤・おしりの筋肉の働きが安定しやすいと言われています。

こうしたセルフチェックと日常動作の習慣化を組み合わせることで、「おしりの筋肉が働いていないかも…」という心配を減らし、結果として姿勢・動き・疲れにくさにも良い影響が期待できると言われています。

#おしりの筋肉 #セルフチェック #日常習慣 #骨盤安定 #歩き方改善