手の大きさ 左右 違う 病気かも?「片方だけ手が大きい」「むくんで見える」と感じたとき、単なる利き手の影響なのか、それとも何らかの病気のサインなのか。原因の種類・セルフチェック・受診すべきタイミングを分かりやすく紹介します。

1.手の大きさが左右で違うのは“まず正常範囲”?

「左手のほうが少し大きい気がする」「指の太さが左右で違う」――こう感じたことはありませんか?

実は、多くの人に見られる“手の左右差”は、病気ではなく日常の使い方や筋肉の発達の違いによるものだと言われています。特に利き手側の筋肉は日常的に使う頻度が高く、自然と発達して手全体がやや厚く見える傾向があるそうです(引用元:https://rehasaku.net/)。

また、骨格の微妙な差も影響します。人間の骨格は左右対称のように見えて、実際は肩の高さや腕の長さなどにわずかな違いがあります。そのため、手の大きさも数ミリ単位で違うことがあるとされています。これらは成長や生活習慣の中で少しずつ形成された“個人差”であり、特別な異常ではないと考えられています(引用元:https://www.kamumachi-seikei.com/)。

利き手・筋肉・骨格の影響による自然な左右差

利き手をよく使う人は、筋肉が発達して血流も良くなりやすい傾向があると言われています。その結果、筋膜や腱の厚みが増し、わずかに“大きく見える”ことがあるそうです。

また、スポーツや日常動作で片側だけに負荷がかかることもあります。たとえば料理で包丁を握る手や、マウス操作をする手は小さな動きでも継続的に筋肉を使っており、積み重ねによって形の違いが出てくることがあります。

骨や関節の成長も、使う頻度によってわずかに変化する可能性があるとされています(引用元:https://inoruto.or.jp/)。

日常の使い方や姿勢・癖がもたらす「大きさの違い」

姿勢の偏りや、スマホ・パソコンの使い方も左右差を生む要因のひとつです。たとえば、片側の肩が前に出やすい姿勢が続くと、肩から腕への筋肉のバランスが崩れ、血流や筋緊張に差が出るといわれています。

また、長時間のデスクワークで片腕を支える姿勢を続けていると、むくみが一時的に片手だけ強く出ることもあります。これも生理的な範囲内で、一晩休むと自然に戻るケースが多いそうです。

チェックリスト:どのような差なら“様子見で良い”か

次のような状態であれば、一般的には「生理的な左右差」として様子を見ても問題ないとされています。

- 数ミリ〜数センチ以内の大きさの差

- 痛み・しびれ・熱感・腫れを伴わない

- 急に変化したわけではなく、以前から気になっていた

- 手を使う量・筋肉量の違いに心当たりがある

- 朝と夜でむくみの差が大きく変わらない

これらに当てはまる場合、まずは生活習慣や使い方を見直してみるのも一つの方法です。ただし、「急に左右差が出た」「腫れや痛みを感じる」「片側だけ明らかに太い」などの変化がある場合は、早めに専門機関での相談がすすめられています。

#手の左右差 #手の大きさ #むくみ #利き手の影響 #体のバランス

2.“急に”または“目立って”左右差が出たら注意すべきサイン

昨日までは気にならなかったのに、「朝起きたら片方の手が腫れている」「急に指輪が入らない」――こんな変化を感じた場合は、単なる使いすぎではない可能性もあると言われています。

手の大きさの左右差が短期間で明らかになったり、痛みやむくみを伴うときは、血流や神経、関節の異常などが関係しているケースも考えられるそうです(引用元:https://rehasaku.net/)。

むくみ・腫れ・痛み・しびれを伴うケース

片側の手だけがむくむ・熱っぽい・赤みがあるときは、炎症や血液の流れに関わる異常が生じている可能性があるとされています。たとえば、長時間同じ姿勢を続けていたり、怪我の後に血行が滞っている場合などが挙げられます。

また、手先のしびれや重だるさが出る場合には、「胸郭出口症候群」や「手根管症候群」など、神経が圧迫される疾患も関連していることがあると言われています(引用元:https://inoruto.or.jp/)。

さらに、リンパの流れが滞る「リンパ浮腫」や、関節の炎症による「リウマチ性の腫れ」が原因となるケースも報告されています(引用元:https://www.kamumachi-seikei.com/)。

どの場合も、数日続くむくみや痛みがある場合は専門的な検査がすすめられています。

成長期・子どもの場合に気を付けたい左右差の特徴

子どもの手の左右差は、成長過程によるものが多く見られると言われています。特に利き手をよく使う子どもは、筋肉や骨の発達に差が出やすい傾向があります。

ただし、「急に片側だけ太くなった」「皮膚の色が違う」「痛がる様子がある」といった場合は注意が必要です。まれに、成長板(骨の端にある軟骨部分)への負担や、血流・ホルモンの影響による左右差が現れることがあるそうです。

気になる場合は、学校の健康診断や整形外科での相談を早めに行うことが望ましいとされています。

セルフチェック:自分の手を観察するポイント

日常的にできるセルフチェックとして、次のような点を意識して観察してみましょう。

- 朝と夜で手の大きさがどの程度変わるか

- 指輪・腕時計のきつさが左右で違うか

- 手の甲や指先に赤み・冷たさ・しびれがあるか

- 手のひらを握ったとき、違和感や痛みがないか

- 普段使う手(利き手・非利き手)との筋肉量の差

これらを1〜2週間ほどメモしておくと、変化の傾向が見えやすくなります。もし症状が続く・悪化するようであれば、早めに専門家へ相談することがすすめられています。

#手の左右差 #むくみ #片手の腫れ #手のしびれ #セルフチェック

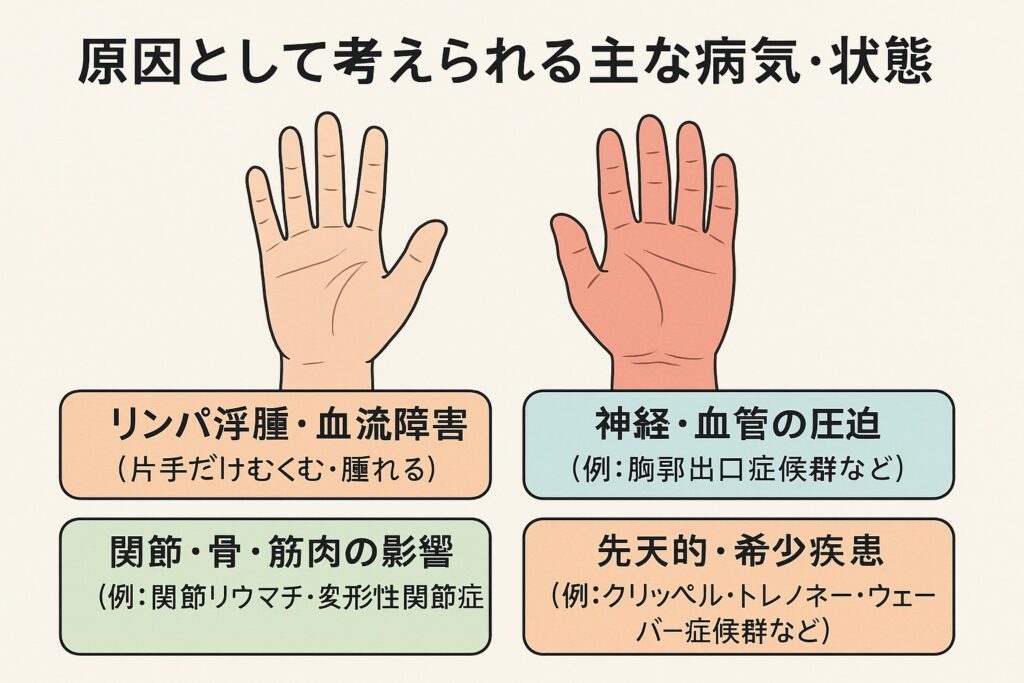

3.原因として考えられる主な病気・状態

手の大きさに明らかな左右差が出ている場合、生活習慣だけでなく、体の中で何らかの異常が関係していることもあると言われています。ここでは、代表的な原因として考えられる病気や状態を紹介します。あくまで“可能性”の一つとして参考にし、症状が続く場合は早めの相談がすすめられています。

リンパ浮腫・血流障害(片手だけむくむ・腫れる)片手だけがむくんだり、腕まで腫れが広がるときは「リンパ浮腫」や「静脈のうっ滞」が関係していることがあると言われています。リンパ浮腫は、手術やけが、炎症などによってリンパ液の流れが滞り、体内に余分な水分が溜まる状態です(引用元:https://www.kamumachi-seikei.com/)。また、長時間のデスクワークや重い荷物の持ち運びなどで血流が妨げられると、血管内の圧が高まり、一時的に片側の手がむくむこともあります。朝より夜に症状が強い場合や、腕全体がだるい場合は、血管外科などでの確認がすすめられています。

神経・血管の圧迫(例:胸郭出口症候群など)「胸郭出口症候群」や「手根管症候群」など、神経や血管が圧迫されることで、片手のむくみやしびれ、だるさが生じるケースもあるとされています。胸郭出口症候群は、首から肩にかけての筋肉(斜角筋や鎖骨下筋)が緊張し、神経・血管を圧迫することで血流が悪くなる状態です(引用元:https://inoruto.or.jp/)。デスクワークやスマホの操作で姿勢が前傾になる人に多いといわれ、慢性的な筋緊張が左右差を生む要因になることもあります。

関節・骨・筋肉の影響(例:関節リウマチ・変形性関節症・外傷後)手の関節に炎症が起きる「関節リウマチ」や「変形性関節症」なども、左右差が目立つ原因のひとつとされています。リウマチでは関節包に炎症が起こり、腫れや痛みを伴いながら手の形が徐々に変化することがあります(引用元:https://rehasaku.net/)。また、過去のけが(骨折や靱帯損傷など)がきっかけで、筋肉や骨格のバランスが変わるケースも見られます。長期間同じ姿勢をとることで、片側だけの負担が続き、筋肉が硬くなることもあるそうです。

先天的・希少疾患(例:クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群など)まれに、生まれつき血管や組織の発達に偏りがある「先天性疾患」が原因の場合もあります。その代表例が「クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群」と呼ばれる血管・皮膚・骨に関わる病気です。この症候群では、片側の手足が太く大きくなるほか、皮膚に赤いあざが現れることもあるとされています。発症頻度は非常に少なく、専門医による検査が必要です。

ホルモン・内分泌・発育異常の可能性ホルモンバランスの変化や代謝機能の乱れによって、むくみや左右差が出ることもあるとされています。たとえば、甲状腺機能の低下によるむくみや、成長ホルモンの影響で手や足のサイズが変わる「末端肥大症」などが挙げられます。また、思春期や更年期では一時的なホルモン変動が血流や水分代謝に影響し、手の大きさに差が出ることもあるそうです。

#手の左右差 #手のむくみ #胸郭出口症候群 #リンパ浮腫 #関節リウマチ

4.受診の目安と適切な診療科・検査内容

「手の大きさが左右で違う」と感じたとき、多くの場合は利き手や筋肉の使い方が原因ですが、**“急に変化した”“痛みや腫れを伴う”**場合は、体の異常が隠れていることもあると言われています。ここでは、受診の目安や、どの診療科に相談すれば良いかの目安を整理しました。

いつ“様子を見る”から“受診すべき”に切り替えるか

数ミリ〜1センチほどの差で、痛みやしびれ、熱感がない場合は一時的なむくみや筋肉の影響によることが多いそうです。

しかし、「片手だけ腫れている」「手先が冷たい・しびれる」「数日経っても戻らない」といった変化がある場合は、早めの相談がすすめられています(引用元:https://rehasaku.net/)。

また、朝より夜に腫れが強くなる・皮膚の色が変わる・手を動かしにくいなどのサインが見られたときも注意が必要とされています。

受診時に伝えるべき症状・チェックしておきたいこと

病院や整骨院に来院する際は、次のような情報を整理しておくと触診や検査がスムーズに進むと言われています。

- いつ頃から左右差が気になり始めたか

- 痛み・しびれ・腫れなどの有無と経過

- 手や腕をよく使う習慣(デスクワーク・家事・スポーツなど)

- 朝と夜で症状が変わるか

- 既往歴(けが・手術・慢性的な疾患など)

こうした情報があると、原因を見極める手がかりになります。日常の写真や動画を見せるのも有効だとされています。

整形外科・神経内科・リウマチ科・血管外科など診療科の使い分け

手や腕の腫れ・痛みがある場合は、まず整形外科で骨・関節・筋肉の状態を確認するのが一般的です。

しびれや冷感、動かしづらさが強いときは神経内科や脳神経外科が対象になります。

関節や指の変形、朝のこわばりがあるならリウマチ科が適しています。

片手だけが腫れる・青紫色になる・血管が浮き出るといった症状がある場合は、血管外科で血流障害の有無を調べることがすすめられています(引用元:https://kamumachi-seikei.com/)。

一般的に行われる検査(レントゲン・エコー・血液検査・リンパ流検査など)

整形外科ではまず触診や動作チェックを行い、必要に応じてレントゲンで骨の異常を確認します。

筋肉や腱の炎症が疑われる場合は超音波(エコー)検査、関節や神経の異常を調べる場合はMRIを使うこともあるそうです。

腫れやむくみが長引くときは血液検査で炎症やリウマチ因子を確認したり、リンパ流の検査で体液の循環を評価することもあります(引用元:https://inoruto.or.jp/)。

いずれも痛みを伴わない検査が多く、短時間で終わるものが中心です。気になる症状を我慢せず、まずは相談から始めることがすすめられています。

#手の左右差 #整形外科 #リンパ検査 #リウマチ科 #血管外科

5.日常生活でできるセルフケアと左右差を軽くする習慣

左右の手の大きさに差が出る背景には、日常の姿勢や使い方のクセが大きく関係していると言われています。普段の過ごし方を少し見直すだけでも、バランスを整えるサポートになるとされています。ここでは、無理なく続けられるセルフケアのポイントを紹介します。

姿勢・使い方・筋肉バランスを整えるヒント(デスクワーク・スマホ使い過ぎ対策)

長時間のパソコン作業やスマホ操作で、片側の肩や腕にだけ力が入っていませんか? これが左右差の原因になることが多いそうです。

机の高さや椅子の位置を調整し、肘が90度に曲がる姿勢を意識すると、左右均等に力が分散されやすいと言われています(引用元:https://rehasaku.net/)。

また、スマホは片手で長時間持つよりも、両手で支える・机に置いて操作するなど、負担を分ける工夫をするのがおすすめです。

むくみ・血流改善のための簡単ストレッチ/手首〜肩の動き

血流を促すためには、腕や肩の軽いストレッチが効果的とされています。

例えば、両腕を前に伸ばして手首を反らせるストレッチ、肩をゆっくり回す動作、手をグーパーさせる運動などを1〜2分行うだけでも、血液やリンパの流れが整いやすいそうです(引用元:https://inoruto.or.jp/)。

特にデスクワーク中は、1時間ごとに少し腕を動かしたり、立ち上がって肩を伸ばすだけでもむくみ対策になります。

左右差が出やすい人(片手で作業する人・スポーツをやる人など)へのアドバイス

料理人、ネイリスト、楽器演奏者など、片手を多く使う仕事や趣味の方は、左右差が出やすいと言われています。

その場合、非利き手でも日常動作を少し行うよう意識すると、バランスが取りやすくなります。たとえば、歯磨きやスマホ操作を反対の手で行ってみるなど、小さな切り替えを積み重ねるのがコツです。

また、テニスやバドミントンなどのスポーツでは、練習後に軽いストレッチで筋肉をほぐすことが、偏りの予防につながるとされています。

注意点:セルフケアだけで済ませず“受診検討すべき状況”との線引き

セルフケアを続けても**「腫れが引かない」「手が熱っぽい」「しびれが強くなる」**場合は、自己判断せず早めに専門家へ相談することがすすめられています。

また、片側だけ急に太くなったり、痛みが数日続くときは、血流障害や炎症などが関係している可能性もあると言われています(引用元:https://kamumachi-seikei.com/)。

セルフケアはあくまで補助的なものであり、異変を感じたときは“体からのサイン”として受け止め、専門的な検査を受けることが大切です。

#手の左右差 #むくみ改善 #ストレッチ習慣 #姿勢改善 #セルフケア