フォームローラー 肩甲骨はがしで、硬まった肩甲骨まわりと肩こり・巻き肩を自宅で簡単リリース。初心者でもできる正しいセット・転がし方・頻度・注意点を図解付きで解説します。

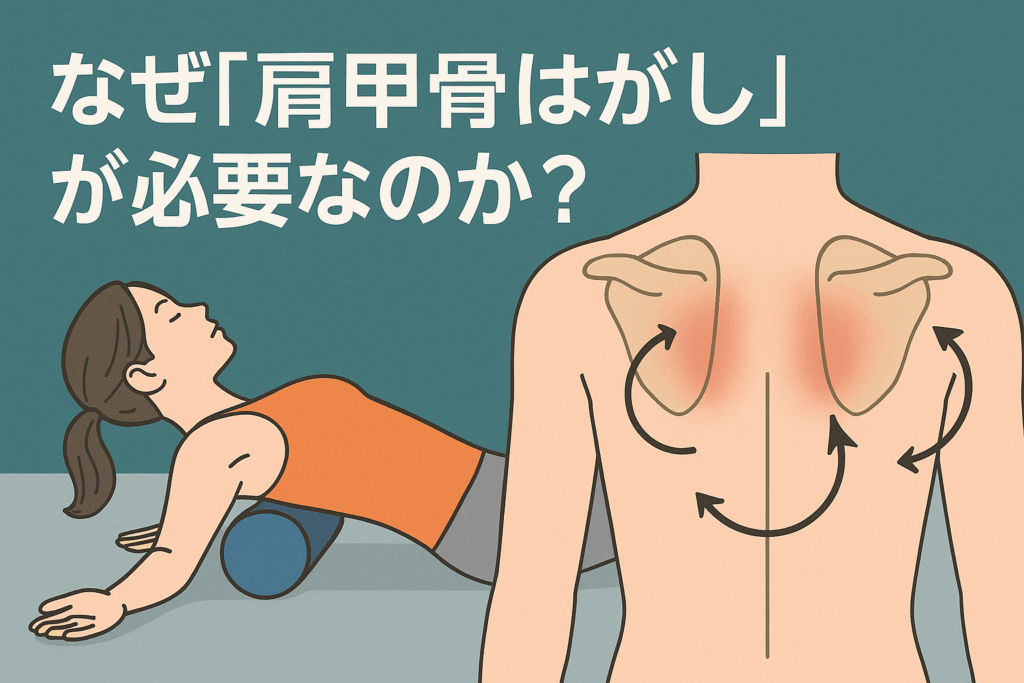

1.なぜ「肩甲骨はがし」が必要なのか?

肩甲骨まわりが固まるとどうなる?

「肩甲骨が動きづらいなあ」と感じたことはありませんか?例えば、長時間のデスクワークやスマホ操作で体を丸めてしまうと、肩甲骨まわりの筋肉や筋膜が緊張して、“背中に張りついたような”感覚が出ることがあります。実際に、「肩甲骨が硬くなることで肩こり・巻き肩・猫背など姿勢の崩れにつながる」と言われています。

肩甲骨自体は、腕の動き・肩の動きに深く関わる「可動域(挙上・下制・外転・内転・回旋など)」を持つ構造です。この可動域が狭まると、腕をスムーズに上げる・引くといった動作だけでなく、肩まわり・背中まわりにも余計な負荷がかかるようになると考えられています。

さらに、肩甲骨が「動かない」→「固まる」→「筋膜の滑走性が低下する」という悪循環に陥ることも。「肩甲骨はがし」という言葉が使われる背景には、この“張りついた肩甲骨を動かしやすくする・ほぐす”という発想があると言われています。

こうした状態を放っておくと、肩こり・首こりだけでなく、肩を上げたときの違和感や、知らぬ間に巻き肩・猫背になってしまうリスクも高まるため、肩甲骨まわりをきちんとケアする価値があるのです。

読者の皆さんにとって――

「最近肩が重い」「腕を上げたら肩が引っかかる感じがする」「背中が張ってる/猫背になってきたかも」…そんな悩みに対して、“なぜ肩甲骨まわりが固まるのか”から理解できると、自宅でのケア(例えば フォームローラー 肩甲骨はがし)にも前向きに取り組みやすくなります。

このように、肩甲骨まわりの“はがれにくさ”をリリースすることで、姿勢・肩こり・可動域の3つにアプローチできる――というのが「肩甲骨はがしが必要」とされる根拠なのです。

#肩甲骨はがし

#肩こりセルフケア

#姿勢改善ストレッチ

#フォームローラー活用法

#猫背対策

2.フォームローラー肩甲骨はがし|準備と基本姿勢

道具選び・環境づくりから始めよう

「“このフォームローラーで肩甲骨はがしがちゃんとできるかな?”」と迷う方、多いと思います。まずは道具と場所の準備から入るのが安心です。自宅で行うなら、安定した床(ラグやヨガマットを敷くと滑りづらい)を選びましょう。ローラーは硬さや長さが異なりますが、「背中に当てて安定する」ことが大切と言われています。

次に、仰向けになったときに膝を立ててお尻を少し浮かせられる程度のスペースがあれば十分です。手は頭の後ろ、または両腕をゆったり横に広げるスタイルもOK。呼吸を止めずに、体が「くつろげる」状態をまず作るのがポイントです。⟶「息を止めないように」といった指導もあります。

実際に姿勢を整える基本ステップ

いよいよ基本姿勢。まず仰向けで膝を立てて床に寝転び、背中の真ん中あたり、つまり肩甲骨の下〜背骨沿いあたりにローラーを縦向きに置きます。

次に、ローラーに背中を預けるように体重を少し乗せ、お尻を軽く浮かせて膝から腰辺りで「体を支える」形にします。この時、肩甲骨の内側が床から少し離れて“動きやすい”感じを意識すると良いと言われています。

そして手・腕のポジション。例えば、手を頭の後ろで組む、または腕を横に広げて床に置くなど、肩甲骨が自由に動きやすいポジションを取るのがコツ。肘をリラックスさせ、肩が上がりすぎないよう注意しましょう。さらに「肩を下げて、肩甲骨を背中に引き寄せるように」という意識もプラスされており、可動域を広げるための姿勢作りに役立つとされています。

このように、道具と環境を整え、体のポジションを丁寧に構えることで、セルフケアとしての「フォームローラー肩甲骨はがし」がより安全かつ効果的にスタートできるはずです。無理に動かすのではなく、まず「準備と基本姿勢」に意識を向けてみてください。

#フォームローラー肩甲骨はがし #肩甲骨リリース準備 #自宅ストレッチ #筋膜ケア #肩こり改善スタート

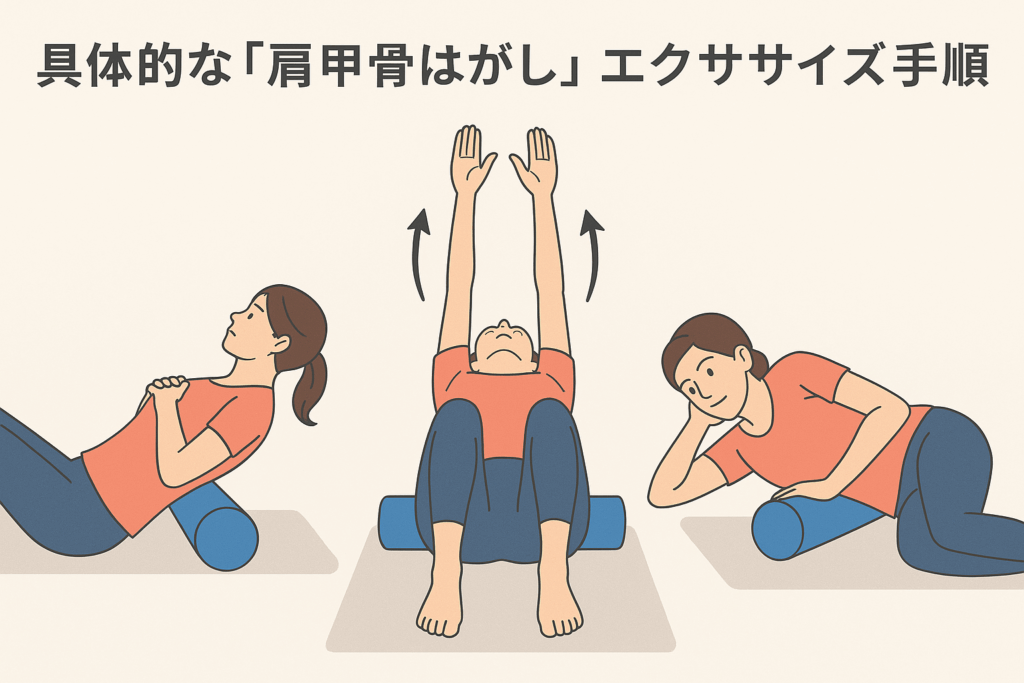

3.具体的な「肩甲骨はがし」エクササイズ手順

ローラーをセットして動き始める準備

「よし、今日こそ フォームローラー 肩甲骨はがしをやってみよう!」というなら、まずローラーと体の位置を丁寧に整えておくと安心です。まずはマットやカーペットの上に仰向けになり、両ひざを立てて足裏を床につけます。次に、ローラーを背中の背骨に沿って縦向きに置き、「肩甲骨の下あたり」に当たるように体を少し傾けて乗せていきましょう。背景として、「フォームローラーを背中の下に置いて仰向けに寝るだけでも筋膜がじんわりほぐれる」と言われています。

腕は、最初は胸のあたりに軽く置くか、頭の後ろで組んでもかまいません。肩まわりに余計な力が入らないように、肩を軽く下げてリラックスした状態にしておいてください。

動作パターン①:基本の往復転がし

準備が整ったら、いよいよ動作に移ります。まずは「ローラー+肩甲骨下部」の位置で、背中をローラーに預けたままお尻を少し浮かせて、ひざから腰の位置を支えにして体を安定させましょう。そこから腕をゆっくり天井方向に伸ばし、肩甲骨が背中から“はがれて”動くのを意識しながら、床に戻す動作を10回程度繰り返します。実践では、「仰向けに寝て、ローラーを背中の下に縦に置き、両腕を広げて肩甲骨を意識しながら動かす」手順が紹介されています。

「腕を上げる→戻す」をゆっくりと呼吸に合わせて行うのがポイント。“吸って腕を上げる” “吐いて戻す”というリズムにすると、肩甲骨の動きが感じやすくなります。動作中に「背中がガチッとする」「肩まわりが引っかかる」ような感覚があれば、無理せず動きを小さくするかローラーの位置を少し調整してみましょう。

動作パターン②:脇・わき下フォーカス&応用編

次に、肩甲骨の横・わき下あたりにアプローチする応用バージョンです。ローラーを少し横にずらして脇の下あたりにあて、横向き気味に体を向けてローラーに体重を預けながら「横方向へのコロコロ動作」を行うのも効果的と言われています。

具体的には、片側のわきをローラーにあてて、ひざを立てて安定させ、もう片方の腕を頭の後ろに回して軽く支えた状態から、わきをローラーに沿って前後または上下に転がす動きを5〜8回行います。こちらは少し動きが難しいので、慣れてきたらチャレンジしてみてください。最初は「体がリラックスできているか」「肩がすくんでいないか」を意識して行うのがコツです。

このように、準備→基本動作→応用動作の流れで「フォームローラー 肩甲骨はがし」を実施することで、肩甲骨まわりの筋膜・筋肉をほぐし、肩こり・巻き肩・姿勢改善へとつながりやすくなると言われています。ぜひ、焦らずに“まずは動きやすい状態を感じる”ところから始めてみてください。

#フォームローラー肩甲骨はがし #肩甲骨リリース #自宅ストレッチ #筋膜ケア #肩こり改善

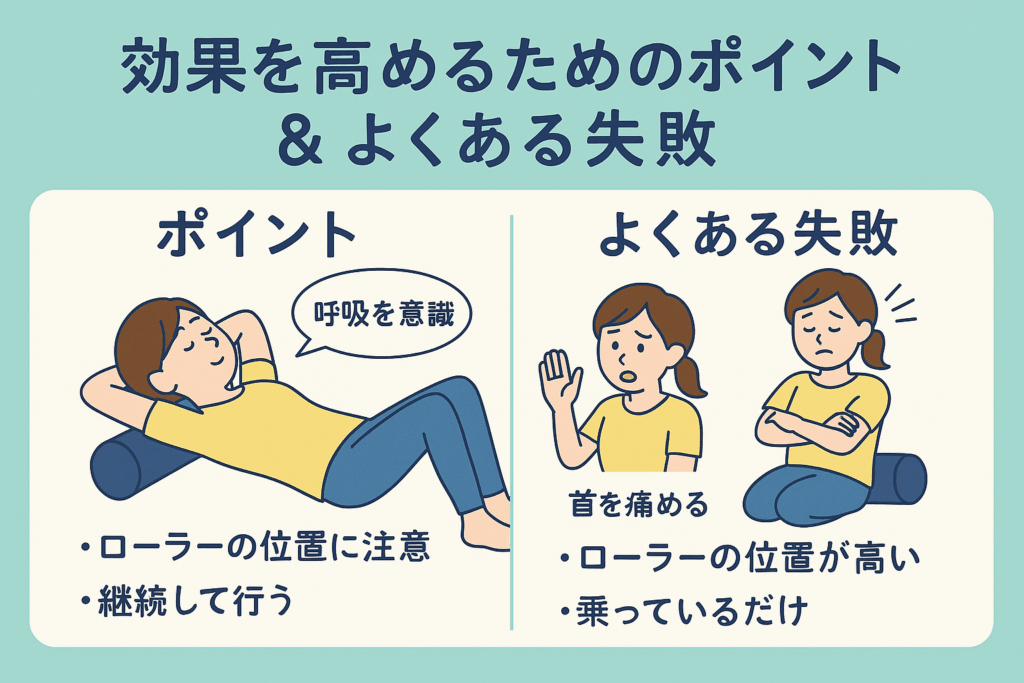

4.効果を高めるためのポイント&よくある失敗

効果を引き出すための“ちょっとした工夫”

「フォームローラー肩甲骨はがしをもっと効かせたいな」と感じたら、ちょっとしたポイントを意識すると変化が出やすいと言われています。まず呼吸です。ローラーを使う時、つい「早く終わらせよう」と息を止めがちですが、吸って広げ・吐いて戻すというリズムを意識すると、肩甲骨の動きがスムーズになるとされています。

また、ローラーの当てる位置や圧の強さにも注目です。肩や肩甲骨まわりはデリケートなエリアなので、「少し痛気持ちいい」くらいの刺激が目安だと言われています。強く押しつけすぎると逆に緊張を生んでしまうので、ローラー表面の凹凸が柔らかめのものを選ぶのもひとつの方法です。

さらに「継続」が効果を左右します。1回で劇的な変化を期待するより、毎日5分でも息を整えて、肩甲骨まわりに“動くスペース”を作る習慣にすることが重要と言われています。

よくある失敗とその回避策

「やってるのに肩甲骨まわりがスッキリしない」「逆に肩が張った感じがする」という時、実は“やり方の落とし穴”が隠れているかもしれません。例えば、ローラーを当てる位置が高すぎて首付近まで乗せてしまうと、首に余計な負荷がかかるため、肩こり感が増すケースがあります。実際、「首を痛めてしまうのでNG」と明記されていることもあります。

また、ローラーに「ずっと乗っているだけ」になってしまうパターンも。これは筋膜リリースとしての動きが少なく、可動域アップの効果が出にくいと言われています。キープも大切ですが、ゆっくりとローラーを転がしたり、腕を動かして肩甲骨を意識的に動かすよう工夫すると良いでしょう。

最後に、痛みや違和感があるまま動作を続けるのは避けるべきです。特に強い痛み・しびれ・可動が著しく制限されている場合は、セルフケアだけで無理をせず専門家に相談することが推奨されています。

このように、「呼吸・位置・継続」の3つを意識しながら、「位置ミス・単調な動き・痛みを無視」の3つを回避することで、フォームローラー肩甲骨はがしの効果がより感じられるようになると言われています。

#フォームローラー肩甲骨はがし #肩甲骨リリースポイント #自宅ストレッチ失敗あるある #筋膜ケア効果UP #肩こりセルフケア

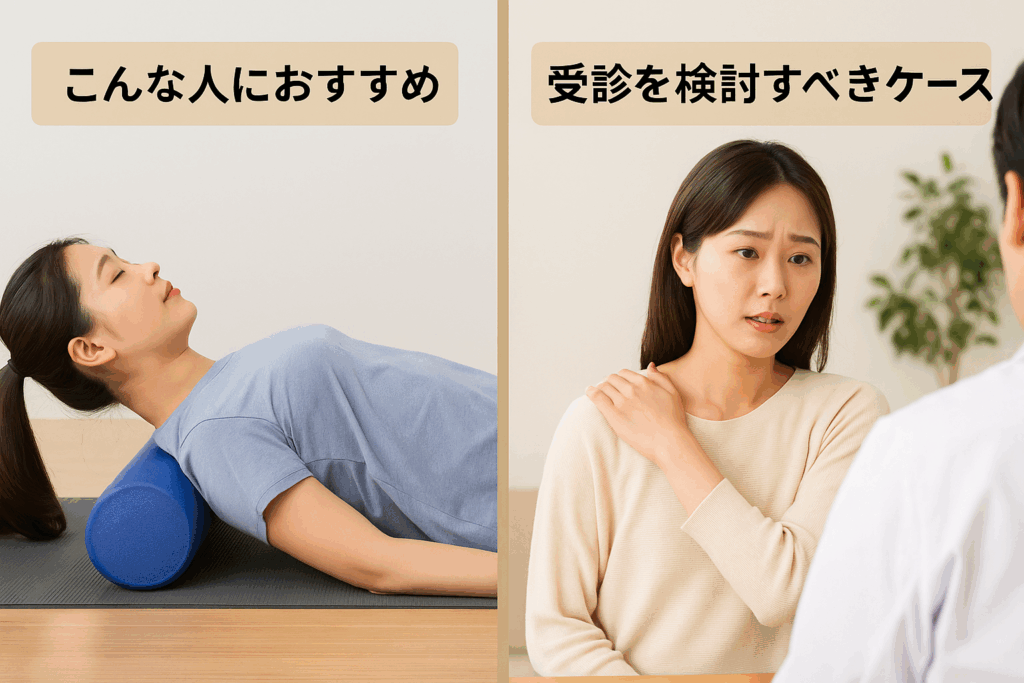

5.こんな人におすすめ/受診を検討すべきケース

セルフケアでアプローチしてみてほしい人

「最近、肩まわりがなんだか重い」「肩甲骨が動いていない気がする」と感じているなら、まずはセルフケアとして フォームローラー肩甲骨はがし を実践してみる価値があると言われています。

例えば、デスクワークやスマホ操作で猫背・巻き肩になりやすい方。長時間同じ姿勢を続けていると、肩甲骨の可動性が低下し、肩・首の違和感やコリに発展しがちという報告があります。

また、「肩を挙げるときに腕が引っかかる」「背中が張る」「肩甲骨の下が硬い感じがする」などの自覚がある方にも、フォームローラーを使って肩甲骨まわりをほぐすことが姿勢・可動域の改善に“つながる”と言われています。

つまり、肩甲骨まわりを動かしやすくして、肩こり・巻き肩・猫背といった不調を根本的にケアしたいという人にはおすすめの方法といえます。

セルフでは難しい/専門家に相談すべきサイン

一方で、次のようなケースでは “セルフ主体” ではなく、早めに専門家への相談を検討したほうが安全と言われています。

まず、長引く肩・背中の痛み・しびれ・腕の動かしにくさがある場合。肩甲骨まわりの神経や筋膜が強く圧迫されていると、「首から腕にかけてしびれが出る」「頭痛・めまいが伴う」など、深刻な症状に進む可能性があるとされています。

また、「動きが著しく制限されている」「突然いい方向に改善しない」「強い痛みを感じながらローラーを使う」ような状態は、セルフケアの範囲を超えている恐れがあると言われています。さらに、“背中の深部痛・夜間痛・原因が不明な痛み”がある場合には、整形外科・整骨院・鍼灸院などでの触診・検査が推奨されます。

つまり、セルフケア済でも改善が見られない、または症状が悪化している場合には、無理せず専門家を頼ることが重要です。

このように、日常的な肩・背中のこわばりを自宅で簡単にケアしたいならフォームローラー肩甲骨はがしが“ちょうどいい”。ただし、痛み・しびれ・動きづらさが強く出ているなら、早めに専門家に“触診・検査”を相談するのが安心です。

#フォームローラー肩甲骨はがし #肩甲骨リリースおすすめ #巻き肩ケア #肩こりセルフケア #専門家相談サイン