ホルモンバランス 首の痛みが気になる方へ。生理前・更年期・産後などで変化するホルモンが、なぜ首の痛みやこりにつながるのか?仕組み・セルフケア・受診目安まで、専門家監修の観点からわかりやすく解説します。

1.ホルモンバランスと首の痛みの関係性

女性ホルモン(エストロゲン・プロゲステロン等)の変動がカラダに与える影響

「最近、首のこりや痛みが強くなった気がする…」そんなとき、単なる姿勢や疲労だけでなく、ホルモンバランスの影響が関係していることがあると言われています。特に女性は、月経周期や妊娠・更年期などでエストロゲンやプロゲステロンの分泌量が大きく変動しやすいのが特徴です。

エストロゲンには血流を促し、筋肉や神経の働きを整える役割があるとされています。一方で、その分泌が低下すると血流が悪くなり、筋肉に酸素や栄養が届きづらくなるため、首や肩のこわばりを感じやすくなるそうです(引用元:https://www.lymphthy-academy.com/)。

また、ホルモンの変動は自律神経のバランスにも影響すると考えられています。自律神経が乱れると、首や肩周辺の筋肉が過緊張しやすくなり、「重だるさ」や「張り」を感じやすくなることがあるようです。実際に、家電メーカーPanasonicが実施した健康調査でも、ホルモン周期と筋肉の緊張状態には一定の関係があると報告されています。

生理前や更年期のようにホルモンが不安定な時期は、血流・筋肉・自律神経のリズムが乱れやすく、首の痛みや違和感が強く出ることが多いといわれています(引用元:https://levcli.jp/articles/pill/389/)。

ホルモン変動期(生理前・妊娠産後・更年期)に首が痛くなりやすい理由

生理前になると「いつもより首がこる」「頭が重く感じる」といった声を多く耳にします。これは、ホルモンの変動が水分バランスや血行、筋肉の緊張に影響するからだと言われています。特にプロゲステロンが優位になる時期は、体がむくみやすく、筋肉が硬くなりやすい傾向があるようです(引用元:https://sakaguchi-seikotsuin.com/)。

妊娠・産後も同様に、ホルモンの急激な変化によって骨盤や姿勢のバランスが崩れ、首や肩の筋肉に負担がかかりやすくなるとされています。また、抱っこや授乳姿勢によって首まわりに緊張がたまりやすく、痛みが出ることも少なくありません。

更年期では、エストロゲンの分泌が大きく低下し、自律神経が不安定になりがちです。その結果、血管が拡張・収縮を繰り返すことで血流が乱れ、首や肩の張り感、こり、痛みが出やすいといわれています(引用元:https://ashiuraya.com/)。

首の痛みだけじゃない、併発しやすい不調(肩こり・頭痛・めまいなど)

ホルモンバランスの乱れが原因の場合、首の痛みだけでなく肩こり・頭痛・めまい・倦怠感といった症状が一緒に出ることもあります。特に更年期やPMS(生理前症候群)の時期は、首まわりの筋肉が緊張し、血流が滞ることで頭痛や目の疲れを感じやすくなるとされています。

また、首のこりが長引くことで、脳への血流が低下し、集中力の低下や眠りの質が悪くなるケースもあるようです(引用元:https://himejibesho.com/)。これらの症状は、「体のゆがみ」や「ストレスの影響」など複数の要因が重なって起きると考えられています。

首の痛みが長期間続く場合や、肩こり・頭痛など他の不調も伴うときは、無理をせず専門家に相談してみることがすすめられています。

#ホルモンバランス

#首の痛み

#自律神経の乱れ

#更年期ケア

#血流改善

2.どんな症状なら「ホルモンバランスが原因かも?」セルフチェック

痛み・こりの出るタイミング(生理前後、更年期、産後など)

「生理前になると、決まって首や肩が重だるい」「更年期に入ってから、首のこりが取れない」――そんな経験はありませんか?

実は、ホルモンの変動と首まわりの不調には深い関係があると言われています。

生理前後には、エストロゲンとプロゲステロンのバランスが大きく変わり、自律神経が乱れやすくなるそうです。その結果、筋肉の緊張や血行不良が起こり、首・肩のこりを感じやすくなることが多いとされています。特に、睡眠の質が下がったり、気分の浮き沈みがある時期は、筋肉もこわばりやすい傾向があるようです。

また、産後はホルモンの急激な低下に加え、授乳姿勢や抱っこによる負担が重なり、首や肩への負荷が増します。更年期ではエストロゲンの減少によって血流が滞りやすく、首の張りや頭の重さを感じる女性も多いと言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3688/)。

こうした時期的なリズムにあわせて不調が出るなら、ホルモンバランスの影響を疑ってみる価値があるかもしれません。

姿勢・デスクワーク・スマホ首との複合要因チェック

ホルモンバランスの乱れだけでなく、姿勢や生活環境との組み合わせで首の痛みが強まるケースも多いと言われています。

くまのみ整骨院によると、長時間のデスクワークやスマートフォンの操作により、頭が前に出た「ストレートネック姿勢」になりやすい人ほど、ホルモン変動期に痛みを感じやすい傾向があるそうです(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3706/)。

姿勢が崩れると首や肩の筋肉が常に緊張し、血流が悪化します。そこにホルモンの揺らぎが重なることで、筋肉が回復しにくくなり、痛みやだるさが慢性化しやすくなると言われています。

「最近、スマホを見る時間が長い」「PC作業が多くて肩が張る」――そんな方は、まず姿勢環境の見直しもポイントです。

痛みが出たときに確認したい併発症状(むくみ・冷え・疲労感等)

ホルモンバランスが乱れているとき、首の痛みだけでなく全身の巡りが悪くなることもあります。特に多いのが「むくみ」「冷え」「だるさ」といった症状。これらは、血流やリンパの流れが滞り、体が冷えやすくなることで現れると言われています。

また、寝ても疲れが取れにくい、朝から肩が重いと感じる場合も、自律神経の不安定さが影響していることがあります。首や肩のこりと一緒に、手足の冷えや体の重さを感じるなら、ホルモンだけでなく生活リズム全体を見直すサインかもしれません。

症状が長引く場合は、我慢せず専門家に相談してみるとよいでしょう。

#ホルモンバランス

#首の痛み

#セルフチェック

#スマホ首

#冷えとむくみ

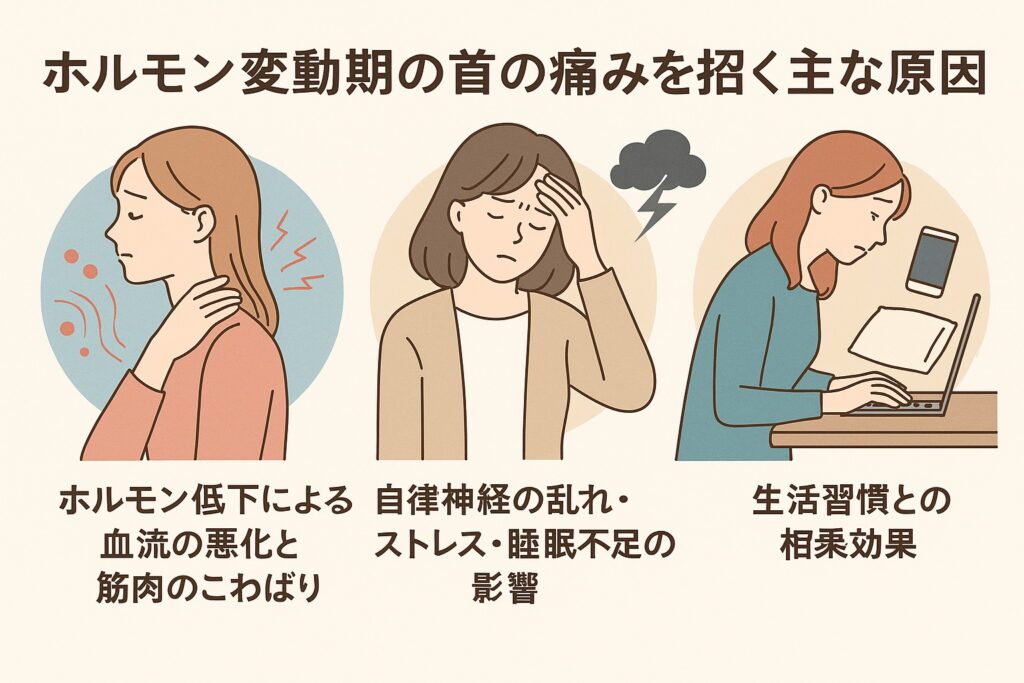

3.ホルモン変動期の首の痛みを招く主な原因

ホルモン低下による血流の悪化と筋肉のこわばり

ホルモンバランスの変動期には、エストロゲンの分泌が減少しやすくなると言われています。エストロゲンには血管の柔軟性を保ち、血流を促す働きがあるため、その低下によって筋肉への酸素供給が滞り、首や肩のこりが強くなるケースが多いと考えられています。

また、血流の悪化は「冷え」「むくみ」などの不調も引き起こし、筋肉の緊張をさらに悪化させる要因になるようです。特に更年期や出産後など、ホルモンの急激な変化が起こる時期には、首から背中にかけて強い張りを感じる女性が増える傾向があるとされています。

クラシエ株式会社の公式サイトでも、ホルモン低下による体の変化は血行不良と密接に関係しており、女性特有の肩・首のこりや頭重感の原因の一つになっていると紹介されています(引用元:https://www.kracie.co.jp/)。

自律神経の乱れ・ストレス・睡眠不足の影響

ホルモンと自律神経は密接につながっており、どちらかが乱れるともう一方にも影響が出ると言われています。特にホルモンが不安定になる時期には、自律神経のバランスが崩れやすく、体温調整や血流コントロールがうまく働かなくなることがあるそうです。

ストレスや寝不足が続くと交感神経が優位になり、筋肉が常に緊張した状態になります。首や肩のこり、頭痛、めまいなどの症状が現れることもあり、慢性的な疲労感を感じやすくなるのが特徴です。

特に「夜眠りが浅い」「朝スッキリ起きられない」といった日が続く方は、ホルモンのリズムだけでなく、自律神経の働きも乱れている可能性があると言われています(引用元:https://www.fujiyaku-direct.com/)。

生活習慣(姿勢、スマホ・PC時間、運動不足、枕・寝具)との相乗効果

ホルモン変動期の不調は、日常生活のクセとも深く関係しています。

たとえば、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用で頭が前に出た姿勢になると、首の後ろの筋肉に負担がかかり、血流が悪くなりやすいと言われています。そこにホルモンの影響が加わると、筋肉のこわばりが強まり、痛みが慢性化することもあります。

また、運動不足によって筋肉量が低下すると、血液の循環が滞り、ホルモンバランスの乱れを助長する要因になるそうです。枕や寝具が合っていない場合も首の角度に負担がかかり、朝起きた時に痛みを感じる人も多いようです。

大正製薬の健康サイトでは、生活習慣の見直しとホルモンケアの両立が、首の痛み軽減に有効だと紹介されています(引用元:https://www.taisho-kenko.com/)。

#ホルモンバランス

#首の痛み

#自律神経の乱れ

#血流改善

#生活習慣見直し

4.今すぐできるセルフケアと生活習慣の改善

首・肩をほぐすストレッチ・温めケア・ツボ押し

ホルモンバランスの乱れによる首の痛みは、血流の滞りや筋肉の緊張が深く関係していると言われています。まずは、軽いストレッチで首や肩をゆっくり回したり、背中を伸ばしたりしてみましょう。

お風呂や蒸しタオルなどで温めるケアを取り入れるのもおすすめです。温熱によって血管が拡張し、酸素や栄養が筋肉に届きやすくなるとされています。

また、首まわりの「風池(ふうち)」や「肩井(けんせい)」といったツボを軽く押すと、首のこりや頭の重だるさが和らぐことがあるそうです。強く押しすぎず、呼吸を意識しながらリズムよく刺激するのがポイントです。

就寝前の5分ケアでも、翌朝の体の軽さが変わると感じる人も少なくありません(引用元:https://www.kracie.co.jp/)。

ホルモンバランスを整えるごはん・睡眠・冷え対策

ホルモンバランスを整えるには、栄養と休養のリズムを整えることが大切だと言われています。

特に女性ホルモンの材料となる「タンパク質」や「ビタミンE」「大豆イソフラボン」を意識的に摂るとよいそうです。納豆や豆乳、ナッツ類、魚類などが代表的な食材です。

また、睡眠不足はホルモンの分泌を乱す大きな原因のひとつ。寝る前にスマートフォンの画面を見続けると、交感神経が優位になりやすいため、就寝30分前は照明を落とし、リラックス時間を作ることが推奨されています。

さらに、「冷え」は首の痛みを悪化させる要因の一つと考えられています。首やお腹、足元を温めて体全体の血流を保つことで、ホルモンのリズムをサポートしやすくなるそうです。

デスクワーク・スマホ姿勢の見直しと「ホルモン期別」工夫

デスクワークが長い人は、姿勢の癖とホルモン周期の両方を意識することが大切です。

生理前や更年期などホルモンが乱れやすい時期は、筋肉が硬くなりやすいため、こまめなストレッチや立ち上がり動作を取り入れるのが有効だと言われています。

スマホを長時間見るときは、画面を目の高さに合わせて首を下げすぎないようにするのがポイント。椅子や机の高さを調整し、背筋を伸ばして座ることで、首まわりの負担を軽減できます。

また、ホルモンが安定している時期(排卵後など)には、軽い運動やストレッチを積極的に行うことで、血流や代謝を保ちやすいとされています(引用元:https://www.taisho-kenko.com/)。

セルフケアで改善しないとき・受診すべき目安

ストレッチや温めを続けても首の痛みが強い、頭痛やめまいを伴う、しびれがある――そんな場合は、専門家への相談がすすめられています。

長引く痛みの背景には、姿勢だけでなく筋肉や神経、ホルモンの複合的な乱れが関係していることもあるため、早めに状態を確認してもらうことが大切です。

整形外科や整骨院では、触診や姿勢の確認を通じて、筋肉や関節の状態を見ながらアドバイスを受けられることがあります。

我慢せず、体のサインに気づいた段階で一度相談してみるのも安心です。

#首こりケア

#ホルモンバランス改善

#ストレッチ習慣

#デスクワーク姿勢

#冷え対策

5.受診のタイミングと専門家に相談すべきケース

いつ「ただの首こり」ではなく専門的ケアが必要か?(しびれ・頭痛・長引く痛みなど)

「寝違えたのかな?」と思っていた首の痛みが、数日経っても改善しない――そんな経験はありませんか?

ホルモンバランスの乱れに伴う首の痛みは、一時的な筋肉のこわばりから起こることも多いですが、しびれ・頭痛・吐き気・腕のだるさなどが出ている場合は注意が必要と言われています。

これらの症状は、神経や血流のトラブルが関係している可能性があり、長期間放置すると悪化するケースもあるそうです。特に、更年期や出産後などホルモンが大きく変動する時期には、自律神経の不調も重なり、首まわりの違和感が強く出やすいといわれています。

「朝起きたときに首が回らない」「肩から腕にかけてしびれる」「痛みで夜眠れない」といったサインが出たら、専門的なケアを検討してもよい時期かもしれません。

相談先の選び方(婦人科・整形外科・整骨院・整体など)

首の痛みがホルモンや自律神経の乱れと関係していそうな場合、まずは婦人科でホルモン状態を確認する方法があります。血液検査でエストロゲンやプロゲステロンの分泌量を調べ、ホルモン周期との関連を把握することができるそうです。

一方、整形外科では骨や関節、神経の状態を中心にチェックします。レントゲンやMRIなどで構造的な問題がないかを調べ、必要に応じて理学療法士によるリハビリやストレッチ指導を行う場合もあります。

また、整骨院や整体では筋肉の緊張を和らげ、血流を促すための施術を受けられることがあります。特にホルモン変動期の不調は、複数の要因が絡み合って起きているため、「婦人科+整骨院」「整形外科+整体」など、併用で体全体を整える方法をとる人も多いと言われています。

検査や治療の流れ(ホルモン検査・理学療法・生活習慣指導)

婦人科では、まず問診や血液検査でホルモン値を確認し、必要に応じて自律神経のバランスをみることもあります。ホルモン低下がみられる場合は、生活指導や漢方の提案などで体質改善をサポートすることがあるそうです。

整形外科では、触診や画像検査で筋肉や骨格の状態を調べ、痛みの原因を多角的に見ていきます。軽度のケースでは、温熱療法やストレッチ指導、理学療法士によるリハビリなどが行われることもあります。

さらに、整体や整骨院では、姿勢や筋肉のアンバランスを整えるための施術を通して、血流改善や体のリズム回復を目指すアプローチが取られることもあります(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3688/)。

もし「何科に行けばいいか分からない」と迷う場合は、まず婦人科か整形外科で相談し、必要に応じて他の専門家を紹介してもらうのも一つの方法です。

#首の痛み

#ホルモンバランス

#専門家相談

#更年期ケア

#検査と生活改善