「上腕が痛い」状態に悩んでいませんか?腕を上げるとズキッ、と肘にかけてモヤッと…原因は筋・腱・神経・関節さまざまです。本記事では症状の見分け方、セルフケア、いつ受診すべきかを専門家監修の視点で分かりやすく解説します。

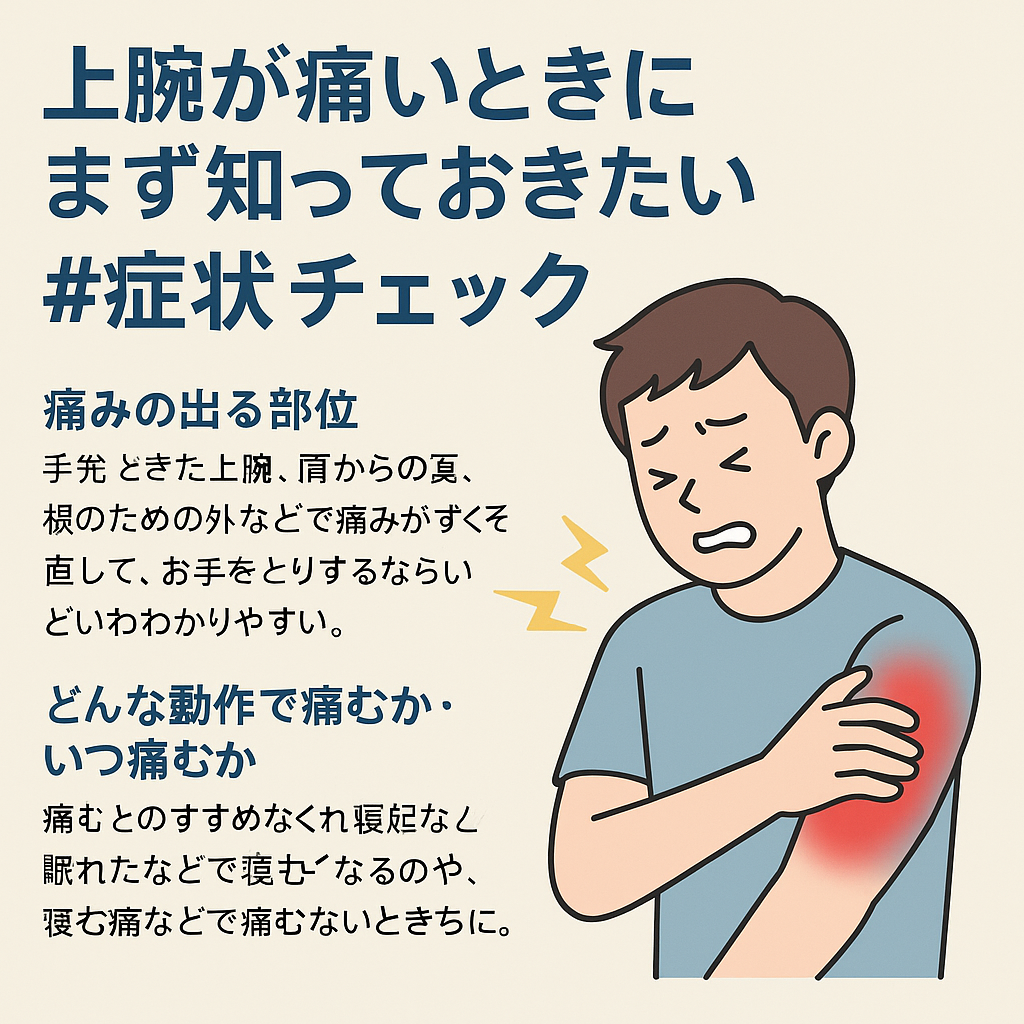

1.上腕が痛いときにまず知っておきたい「症状チェック」

「上腕が痛い」と感じるとき、その原因は一つではないと言われています。肩から肘にかけての筋肉・腱・神経・関節など、複数の組織が関係していることが多く、痛みの出方やタイミングを知ることで、原因の見当をつけやすくなるそうです。

ここでは、上腕の痛みをセルフチェックするためのポイントを紹介します。

痛みの出る部位を確認しよう

まず注目したいのは「どこが痛むか」です。肩に近い部分が痛い場合は、肩関節や腱板などのトラブルが関係していることが多いと言われています。

一方で、肘に近いあたりの痛みは上腕二頭筋や腱の炎症、または過度な負担がかかっているケースが考えられます。

さらに、腕の前側(力こぶの辺り)にズキッとした痛みが出る人もいれば、後ろ側(上腕三頭筋のあたり)がだるく感じる人もいます。「どの動作で痛みが強まるか」「どの位置で痛みが再現されるか」を観察することが、原因を見極めるヒントになります。

どんな動作で痛むか・いつ痛むか

「動かしたときに痛いのか」「安静にしていても痛いのか」で、考えられる原因が変わるとされています。

例えば、腕を上げる動作や洗濯物を干すときに痛む場合は、筋肉や腱の炎症が関わることが多いようです。反対に、寝ているときや夜間にズキズキ痛む場合は、神経や血行の影響も考えられます。

また、長時間スマホを操作したあとや、重い荷物を繰り返し持ったあとに痛みが出る人も少なくありません。「使いすぎによる一時的な痛み」か「体のバランスの崩れによる慢性的な負担」かを見極めるには、痛みが出るタイミングを数日間メモしておくのもおすすめです。

しびれや重だるさがある場合の注意点

痛みだけでなく、腕のしびれや指先の違和感を伴う場合、首や神経の圧迫が影響していることもあるとされています。特に「首を動かすと痛みが腕に走る」「指先までピリピリする」という場合は、早めに専門家へ相談するのが安心です。

こうした症状は放っておくと悪化することもあるため、セルフケアで様子を見つつも、必要に応じて整形外科や整骨院で触診や検査を受けることが推奨されています。

セルフチェックのまとめ

上腕の痛みを正確に判断するのは難しいですが、

- 痛みの場所

- 痛む動作

- 痛みの出るタイミング

- しびれの有無

この4点を意識して観察すると、体の状態を客観的に把握しやすくなると言われています。

「動かすと痛いけど、何もしていないと平気」などの小さな違いも重要なサインです。自分の体の声を丁寧に聞き取ることが、早期改善への第一歩になります。

#上腕の痛み #症状チェック #筋肉の炎症 #神経痛 #整骨院相談

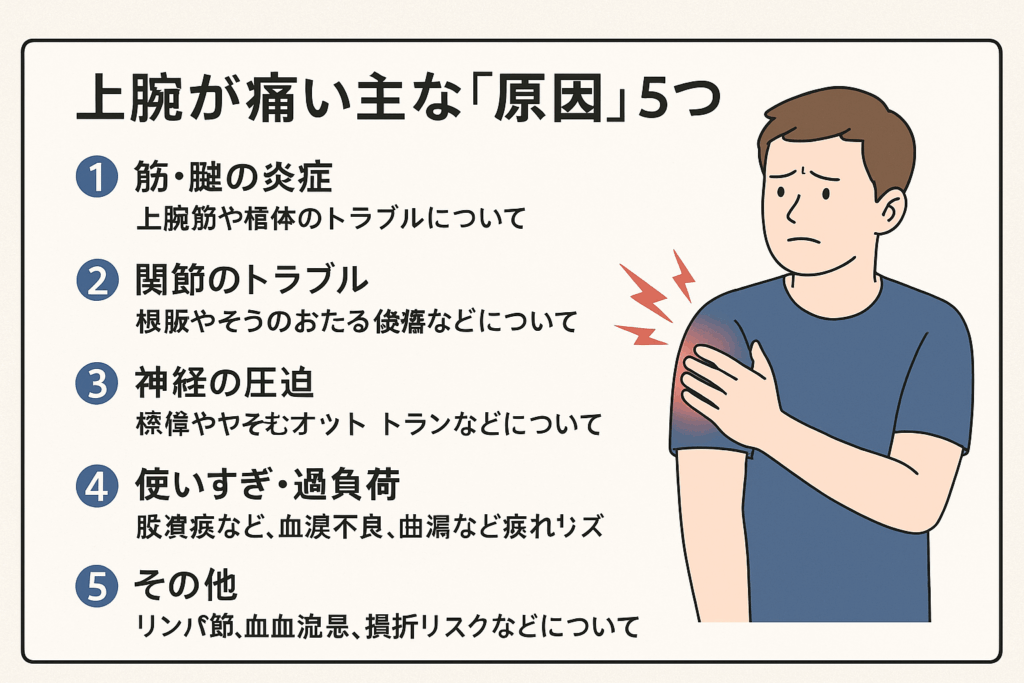

2.上腕が痛い主な「原因」5つ

「上腕が痛い」と感じるとき、その背景にはいくつかのパターンがあると言われています。多くの場合、筋肉や腱の炎症、関節のトラブル、神経の圧迫、そして日常動作による使いすぎが関係しているそうです。ここでは、特に多い5つの原因について分かりやすく見ていきましょう。

① 筋肉・腱の炎症(上腕二頭筋長頭腱炎など)

腕の前側、いわゆる“力こぶ”の辺りがズキッと痛む場合は、上腕二頭筋の腱に炎症が起きていることが多いと言われています。

スポーツや重い荷物の持ち運びなど、繰り返し腕を使う動作が続くと、筋肉と腱の付着部に小さな損傷が生じ、炎症を起こすことがあるそうです。安静時よりも動かしたときに痛みが強まるのが特徴です。

② 関節や腱板のトラブル

肩に近い部分が痛む場合、肩関節や腱板(けんばん)と呼ばれる筋群の影響も考えられるとされています。特に、肩を上げる・回すときに痛みを感じる場合、肩関節周囲炎(いわゆる五十肩)や腱板炎の可能性があると言われています。

加齢や姿勢の崩れ、長時間のデスクワークなども関係しているケースが多いようです。

③ 神経の圧迫(頸椎からの放散痛)

首の神経が圧迫されて上腕に痛みが放散することもあります。頸椎症性神経根症などが代表的で、「首を動かすと腕に電気が走るような痛みが出る」「指先にしびれを感じる」といった症状を伴うことがあるそうです。

このタイプの痛みは、肩や腕そのものではなく、首まわりのトラブルが関係している点が特徴です。

④ 使いすぎ・過負荷による筋疲労

デスクワークや育児、家事などで腕を酷使していると、筋肉に疲労がたまり、痛みとして現れることがあります。

特にパソコン操作やスマホの長時間使用では、姿勢の乱れから肩~上腕にかけて負担が集中しやすいと言われています。最初は軽い違和感でも、放置すると慢性的なコリや炎症につながるケースもあるため注意が必要です。

⑤ その他(血行不良・リンパ・骨の異常など)

腕の血流が悪くなることで、だるさや重さを感じることがあります。また、まれに骨折やリンパ節の腫れ、炎症などが痛みの背景にあるケースもあると言われています。

特に、腫れや熱感、赤みが見られる場合は、自己判断せずに整形外科などで検査を受けておくと安心です。

上腕の痛みは一見「同じような痛み」に感じても、実際にはさまざまな要因が重なっていることが多いようです。

痛みの種類やタイミングをしっかり観察し、必要に応じて早めに専門家へ相談することが、改善への近道だと言われています。

#上腕の痛み #原因 #筋肉の炎症 #神経圧迫 #五十肩

3.職場・日常生活でできる「セルフケアと対処法」

「上腕が痛い」と感じても、すぐに仕事を休めない方は多いですよね。実は、職場や家庭でも無理なくできるセルフケアを取り入れることで、負担をやわらげることができると言われています。

ここでは、上腕の痛みを感じたときに試してほしい日常の工夫や、簡単なケア方法を紹介します。

無理のない範囲で「安静にする」

まず基本になるのは、“使いすぎないこと”です。腕の痛みが強いときは、無理をせず安静を心がけるのが大切だと言われています。

とはいえ、「仕事でパソコンを使わないわけにはいかない」という方も多いでしょう。そんなときは、ひと作業ごとに5分でも腕を休ませる意識を持つとよいです。特に、マウス操作や資料の持ち運びなど、同じ筋肉を使い続ける動作は控えるようにしましょう。

ストレッチと軽い運動で血流を促す

痛みが落ち着いてきたら、軽いストレッチを取り入れるのがおすすめです。

例えば、腕を前に伸ばし、手のひらを下に向けて反対の手で指先を軽く引くストレッチは、上腕の筋肉をやわらげる効果があると言われています。

また、肩をすくめてからストンと落とすだけでも、首から腕への血流が良くなるそうです。ストレッチのポイントは“気持ちいい範囲”で行うこと。痛みを我慢して無理に伸ばすのは避けましょう。

温める・冷やすの使い分けを知る

「温めたほうがいいの? 冷やしたほうがいいの?」と迷う方も多いですが、痛みのタイプによって対応が異なると言われています。

運動後などにズキッとした痛みが出た場合は、まず冷やして炎症を落ち着かせるのが一般的。

一方で、慢性的なコリや重だるさが続く場合は、温めて血流を促すと良いとされています。

入浴や蒸しタオルを使い、心地よい温度でじんわり温めるだけでも十分です。

姿勢や動作を見直す

デスクワーク中の姿勢も、上腕の痛みに影響しやすいと言われています。

椅子の高さを調整し、肘が直角よりやや広めになるように座ると、肩や腕の負担が軽くなります。

また、スマホを長時間操作するときは、腕を下げたままにせず、肘を軽く支える姿勢を意識すると良いでしょう。

小さな工夫の積み重ねが、痛みの再発を防ぐことにもつながります。

セルフケアでも改善しないときは専門家へ

セルフケアを続けても痛みが引かない場合や、しびれが出る場合は、筋肉だけでなく神経や関節の関与も考えられるそうです。

整骨院や整形外科などで触診や検査を受けると、より適切なアドバイスが得られます。

「まだ大丈夫」と思わず、体のサインを見逃さないことが大切です。

#上腕の痛み #セルフケア #ストレッチ #姿勢改善 #温冷ケア

4.「いつ病院へ(受診すべき)?」痛みが長引く・変化する場合のサイン

上腕の痛みは、一時的な筋肉のこわばりや使いすぎで起こることもあれば、関節や神経のトラブルが関係している場合もあると言われています。多くの人は「もう少し様子を見よう」と思いがちですが、痛みが長引いたり、以前と違う種類の痛みに変わったときは、注意が必要だとされています。

ここでは、病院や整骨院へ相談したほうがよい代表的なサインを紹介します。

1週間以上続く痛みや夜間のズキズキ感があるとき

「動かすと痛いけど、そのうち落ち着くだろう」と放置してしまう方も多いですが、痛みが1週間以上続く場合や夜間にズキズキして眠れないほどの痛みがある場合は、早めの来院がすすめられています。

夜間痛は、炎症や腱の損傷が進んでいるサインのこともあり、自己ケアでは改善しにくいケースが多いと言われています。痛み止めで一時的に落ち着いても、根本原因を見つけるために検査を受けておくと安心です。

しびれや力が入らない感覚があるとき

「腕が重い」「手に力が入らない」「指先がしびれる」といった症状があるときは、首や神経の圧迫が関係している場合があります。

特に、首を動かしたときに腕へピリッと痛みが走る、または感覚が鈍くなるようなときは、頸椎由来の神経トラブルの可能性が指摘されています。

放置すると日常動作に支障が出ることもあるため、整形外科などで神経系のチェックを受けておくとよいでしょう。

腫れ・熱感・赤みが出ている場合

上腕に腫れや熱っぽさが出ているときは、筋肉や腱の炎症、または血流やリンパのトラブルが関係していることがあるそうです。

特に、転倒や打撲のあとに腫れが出た場合は、骨や軟部組織にダメージがあるかもしれません。

冷やしても痛みや腫れが引かないときは、整形外科でレントゲンやエコー検査を受けて原因を確認しておくのが安全です。

痛みの範囲が広がってきたとき

最初は上腕の一部だけが痛かったのに、肩や肘、首にまで広がってきた場合も注意が必要です。

神経の通り道や関節の炎症が関係していることもあり、体のどこか別の部位に問題があるケースもあると言われています。

「最初よりも痛みの場所が変わってきた」と感じたら、早めに専門家へ相談するのがおすすめです。

生活に支障を感じるとき

服を着る、荷物を持つ、ドライヤーを使うなど、日常の動作で痛みが出る場合は、早めに来院して触診や検査を受けた方が安心です。

自己判断で放置すると、炎症や筋肉のこわばりが悪化することもあるため、「少しおかしいな」と感じた段階で専門家に相談することが大切だと言われています。

上腕の痛みは、早期に適切な対応をすれば軽快しやすいケースもあります。

「たかが筋肉痛」と思わず、痛みの変化や期間に注目して、自分の体のサインを見逃さないようにしましょう。

#上腕の痛み #受診目安 #夜間痛 #神経圧迫 #整形外科

5.再発防止に向けて「今日からできる習慣・体操」

上腕の痛みが落ち着いても、「また痛くなったらどうしよう」と不安になる人は多いですよね。実際、筋肉や関節の負担が続くと、再発することもあると言われています。

ここでは、上腕の痛みを繰り返さないために、今日から取り入れられる習慣や簡単な体操を紹介します。

姿勢を整える習慣を意識する

一日の多くをデスクワークやスマホ操作に費やしていると、どうしても前かがみの姿勢になりやすいものです。その姿勢が続くと、肩から上腕にかけての筋肉が引っ張られ、慢性的な張りやコリにつながることがあると言われています。

座るときは背筋をまっすぐにし、耳・肩・腰が一直線になるように意識してみましょう。さらに、長時間同じ姿勢をとらず、1時間ごとに軽く肩を回すなどの小休憩を入れるだけでも、上腕への負担を軽減できます。

ストレッチで可動域を保つ

上腕の動きをスムーズに保つには、筋肉を柔らかく保つことが大切だと言われています。

おすすめなのは「腕クロスストレッチ」。片方の腕をまっすぐ前に伸ばし、反対の手で肘を軽く押さえて胸の前に引き寄せます。肩から上腕の外側がじんわり伸びるのを感じたら、その姿勢を15秒キープ。左右1セットずつ、無理のない範囲で行いましょう。

また、お風呂上がりに行うと、血流が促されて筋肉がほぐれやすくなるそうです。

血流を促す生活リズムを意識する

冷えや血行不良は、筋肉の柔軟性を低下させる原因になるとされています。

特に寒い時期は、上腕や肩を温めることで筋肉がリラックスしやすくなります。湯船にゆっくり浸かったり、蒸しタオルを肩に当てるだけでも十分。

また、ストレスや睡眠不足も筋肉の緊張を高める要因といわれているため、規則正しい生活を意識することも大切です。

腕の使い方を見直す

重い荷物をいつも同じ腕で持ったり、無理な体勢で作業を続けたりしていませんか?

片側ばかりに負担がかかると、筋肉のバランスが崩れ、再発の原因になることがあります。荷物を持つときは左右交互に持ち替える、腕を伸ばしたまま長時間作業しないなど、日常動作の“クセ”を少し意識してみましょう。

無理せず続けることが再発予防のコツ

一度に多くのことを変えようとせず、できることから少しずつ始めるのがポイントです。

ストレッチを1日1回、姿勢を意識する時間を増やすなど、小さな積み重ねが痛みの再発を防ぐ第一歩につながります。

「頑張りすぎない」こともセルフケアの一部。自分のペースで続ける習慣を作っていきましょう。

#上腕の痛み #再発予防 #ストレッチ #姿勢改善 #生活習慣