術後 内出血 なぜ発生するのかを分かりやすく解説。手術直後の青あざの仕組みから、回復を早めるセルフケア、注意すべきサインまでをまとめています。術後の不安を軽くしたい方におすすめです。

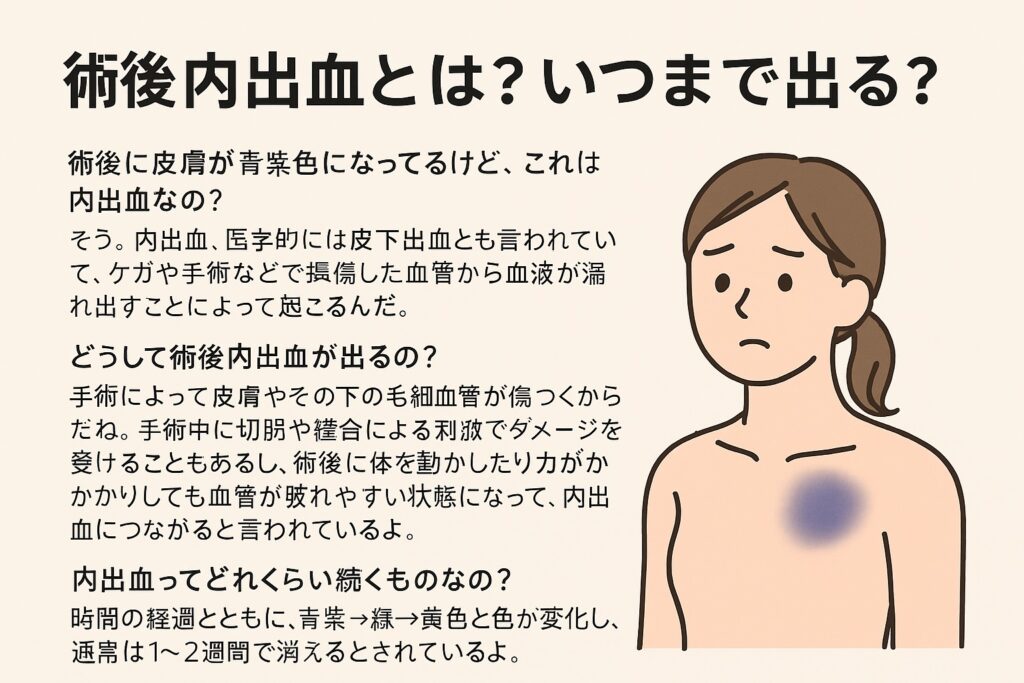

1.術後内出血とは?いつまで出る?

手術を終えたあと、皮膚の一部が青紫色に変わっているのを見て驚く方も多いでしょう。これは「術後内出血」と呼ばれるもので、皮下に血液が滲み出て起こる反応だと言われています。専門的には「皮下出血」とも呼ばれ、手術中に切開や縫合を行う際に血管や毛細血管が細かく損傷することが原因とされています(引用元:https://ashiuraya.com)。

内出血/皮下出血の定義と見た目の特徴

内出血とは、血管が傷つくことで血液が皮膚の下に漏れ出し、青紫色や赤紫色に見える状態を指します。特に術後は皮膚が薄い部分ほど色味が強く出やすいと言われています。初期は「打撲のような見た目」ですが、触れると軽い痛みや圧痛を感じる場合もあります。ただし、時間の経過とともに体内で吸収され、色が変化していくのが一般的な流れです(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com)。

術後に「なぜ」内出血が出る?手術直後の体の反応

術後の内出血は、手術中の切開・縫合・圧迫などによる刺激が血管にダメージを与えることで発生すると言われています。特に毛細血管は非常に細く、ちょっとした力でも破れやすい状態になるため、出血が皮下に溜まりやすいそうです。また、術後に動いたり、体に力が加わったりすることでさらに血管が開き、滲出が続くケースもあります。そのため、初期は「冷やして広がりを防ぐ」ことが推奨されるケースも多いようです(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com)。

典型的な経過と色の変化(青紫→緑→黄)・消えるまでの期間

内出血は時間の経過とともに色が変化していきます。一般的には、発生直後は青紫や赤紫、その後1週間ほどで緑色や黄色っぽく変わり、最終的には自然と消えていくと言われています。多くの場合、1〜2週間ほどで吸収されることが多いですが、部位や血流の状態によってはもう少しかかることもあります。焦らず、色の変化が進んでいれば回復過程と考えてよいでしょう(引用元:https://yotsuya-blb.com)。

#術後内出血 #皮下出血 #手術後ケア #内出血の経過 #あざの色変化

2.なぜ人によって程度が違う?‐出やすい人・出にくい人の違い

同じ手術を受けても「自分だけあざが強く出た」「友人はほとんど出なかった」という経験をする方もいます。実は、内出血の出やすさには体質や血管の状態、服薬、手術内容など複数の要因が関係していると言われています。ここではその違いを順に見ていきましょう。

体質・年齢・血管の状態の違い(高齢、皮膚薄めなど)

まず大きいのが体質や年齢による血管の強さの差です。

高齢になると皮膚や血管の弾力が低下し、ちょっとした刺激でも血管が破れやすい傾向があるそうです。また、もともと皮膚が薄い人や脂肪が少ない人は、皮下出血が目立ちやすいと言われています。逆に、若年層や筋肉量が多い人は血流が良く、内出血が吸収されやすい傾向があるようです。こうした「血管の強度の違い」が、見た目の差につながるとされています(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com)。

薬・持病の影響(抗凝固薬・血圧高めなど)

次に関係してくるのが服薬や持病です。

抗凝固薬(血液をサラサラにする薬)や抗血小板薬を服用している人は、血液が固まりにくいため、出血が長引いたり広がったりしやすいと言われています。また、高血圧や糖尿病など血管に負担がかかる持病がある場合も、内出血が出やすくなることがあるそうです。

手術前には必ず服薬内容を医師に伝え、必要に応じて調整してもらうことが大切とされています(引用元:https://www.stroke-lab.com)。

手術の種類・部位・術後ケアの違い(美容整形や脂肪吸引などは内出血出やすい)

さらに、手術の種類や部位によっても内出血の程度が変わると言われています。

特に美容整形や脂肪吸引のように皮下組織を大きく動かす手術は、毛細血管が多く損傷しやすいため、内出血が目立ちやすいそうです。逆に、血管の少ない部位や浅い施術では比較的軽く済むケースもあります。

また、術後にどれだけ丁寧に圧迫・冷却などのケアを行ったかによっても、回復スピードが変わるとされています(引用元:https://www.kyoritsu-biyo.com)。

#術後内出血 #体質差 #抗凝固薬 #美容整形ケア #血管の状態

3.術後内出血を早く落ち着かせるためのセルフケア

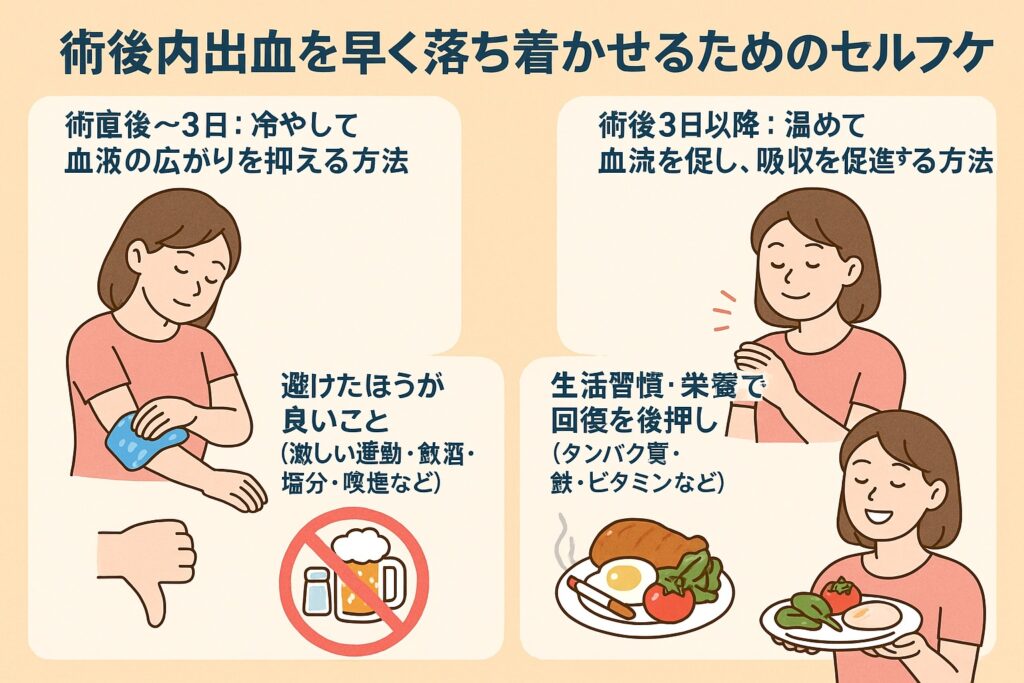

手術後の内出血をできるだけ早く落ち着かせるには、**「冷やす→温める→整える」**の順でケアを行うことが大切だと言われています。術後の経過に合わせて適切に対応することで、血液の吸収を促し、回復を後押しできるそうです(引用元:https://cd-clinic.net)。

術直後~3日:冷やして血液の広がりを抑える方法

手術直後は、体の中でまだ炎症反応が起きている時期。傷ついた血管から血液が滲み出しやすく、放っておくとあざが広がることもあります。そのため、最初の2〜3日は冷却ケアがすすめられています。

冷たいタオルや保冷剤をガーゼで包んで、1回10〜15分程度を数回に分けて当てるのが目安です。直接冷やしすぎると皮膚への刺激が強くなるため、必ず布越しに行うようにしましょう(引用元:https://cd-clinic.net)。

術後3日以降:温めて血流を促し、吸収を促進する方法

術後3日を過ぎて腫れや熱感が落ち着いてきたら、今度は温めて血流を促す段階に移ります。温かいタオルやぬるめの湯を使った温罨法(おんあんぽう)などで、1日数回、10分ほど温めると良いとされています。これにより、皮下にたまった血液が吸収されやすくなり、回復が進みやすくなるそうです。

ただし、腫れや痛みが再び強くなるようなら無理せず冷却に戻すことも大切です(引用元:https://cd-clinic.net)。

避けたほうが良いこと(激しい運動・飲酒・塩分・喫煙など)

血行が過度に促進される行動は、内出血を悪化させる可能性があると言われています。特に術後数日は激しい運動・長風呂・飲酒・喫煙・塩分の摂りすぎなどは控えた方が良いでしょう。アルコールやニコチンは血管を拡張させ、再出血を招くことがあるため注意が必要です(引用元:https://cd-clinic.net)。

生活習慣・栄養で回復を後押し(タンパク質・鉄・ビタミンなど)

体の回復を支えるためには、食事からの栄養補給も欠かせません。特にタンパク質・鉄・ビタミンC・ビタミンKなどは、血管や皮膚の修復に役立つ栄養素として知られています。鶏肉・魚・卵・ほうれん草・ブロッコリー・柑橘類などを意識して摂ると良いでしょう。また、睡眠や水分補給も回復の大切な要素です(引用元:https://himejibesho.com)。

#術後内出血 #冷却ケア #温罨法 #生活習慣改善 #栄養サポート

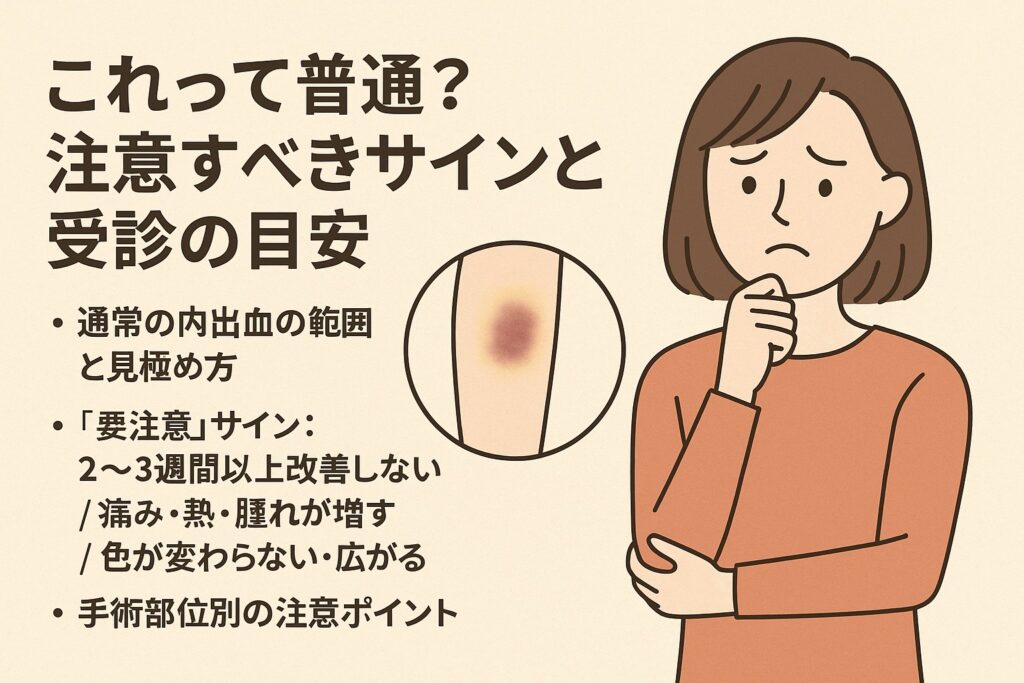

4.これって普通?注意すべきサインと受診の目安

手術後にあざのような内出血が残ると、「このままで大丈夫なの?」と不安になりますよね。実際、ほとんどのケースは自然に吸収されていくと言われていますが、経過の見極めがとても大切です。通常の範囲内なのか、それとも注意が必要なサインなのかを見分けるポイントを整理してみましょう。

通常の内出血の範囲と見極め方(色の変化・期間)

一般的な内出血は、時間の経過とともに色が少しずつ変わっていくのが特徴です。最初は青紫〜赤紫色で、1週間ほどすると緑がかってきて、最終的には黄色っぽくなりながら薄れていくと言われています。

このように色が変化していく過程が見られる場合は、体内で血液が分解・吸収されているサインと考えられています。また、痛みが強くなく、腫れが次第に落ち着いているなら、自然経過で改善していくケースが多いそうです(引用元:https://himejibesho.com)。

「要注意」サイン:2〜3週間以上改善しない/痛み・熱・腫れが増す/色が変わらない・広がる

一方で、次のような状態が見られる場合は注意が必要だと言われています。

・2〜3週間経ってもあざが薄くならない

・痛みや熱感、腫れが日に日に強まっている

・あざの範囲が広がっている、または色が黒っぽく変わらない

こうした場合、体内で炎症や感染が起きている可能性もあるため、早めに医療機関で確認してもらうことがすすめられています。特に痛みや発熱を伴う場合は、放置せずに担当医や整形外科に相談するのが安心です(引用元:https://himejibesho.com)。

手術部位別の注意ポイント(腹部・関節・整形など)

内出血のリスクや注意点は、手術部位によっても異なると言われています。

例えば、腹部の手術では腸や筋膜の奥に血液がたまりやすく、腫れが長引くことがあります。関節周囲の手術(膝・肘など)では、関節内に血液が溜まることで可動域が制限されることも。整形外科の施術後では、筋肉や腱の間に内出血が残ることで、違和感や張り感が続くケースも報告されています(引用元:https://mizuno.or.jp)。

いずれの場合も、急に腫れが増す・圧迫感が強くなるといった変化があれば、早めの来院が安心です。

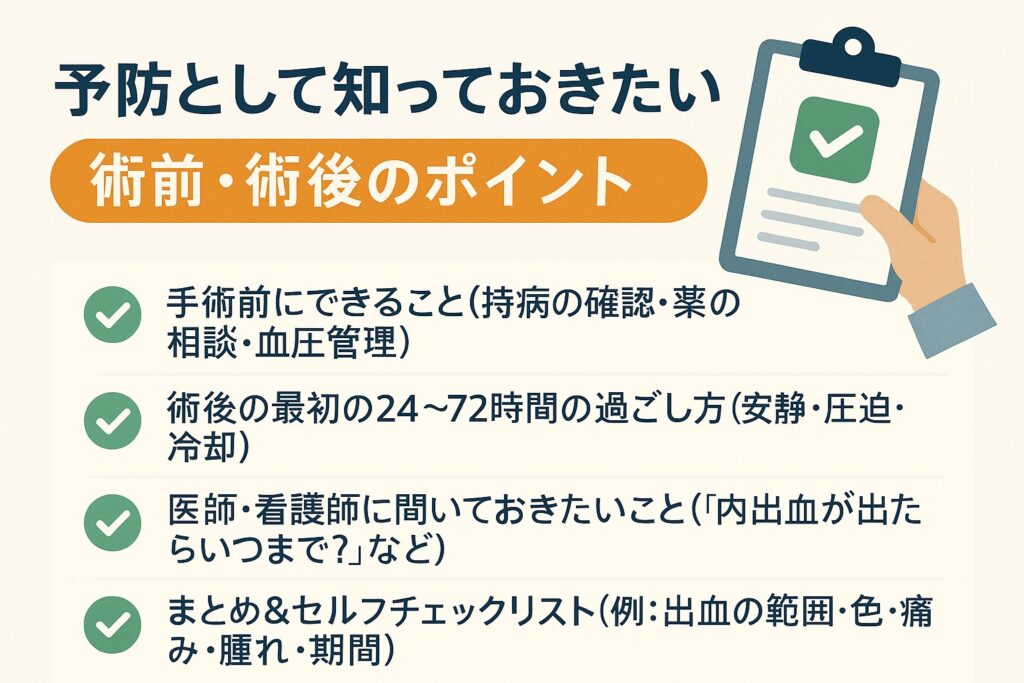

5.予防として知っておきたい術前・術後のポイント

内出血を完全に防ぐことは難しいですが、手術前後のちょっとした工夫でリスクを減らせると言われています。手術の前に体の状態を整え、術後は適切に過ごすことが、回復をスムーズにする鍵になるそうです。ここでは、事前にできる準備と、術後の注意ポイントを紹介します。

手術前にできること(持病の確認・薬の相談・血圧管理)

まず大切なのは、自分の体調を把握しておくことです。

高血圧や糖尿病などの持病がある場合は、血管がもろくなっていたり、回復が遅れやすいことがあると言われています。そのため、主治医に状態をしっかり伝えておくことが重要です。

また、抗凝固薬(血液をサラサラにする薬)やサプリメントを飲んでいる場合も、術前に医師へ相談しておきましょう。これらは出血リスクを高める場合があるため、必要に応じて一時的に中止や調整が行われることがあります。さらに、血圧や体調を安定させておくことも、術後の内出血を防ぐポイントです。

術後の最初の24〜72時間の過ごし方(安静・圧迫・冷却)

手術後1〜3日間は、体が炎症反応を起こしやすい時期です。この時期の過ごし方で、その後の回復スピードが変わると言われています。

まずは安静に過ごすこと。無理に動いたり、患部に力を入れたりすると血管が再び傷つく可能性があります。

また、軽く圧迫して安定させることも内出血を抑えるのに役立つとされています。手術部位に応じたサポーターや包帯を正しく装着し、血液の広がりを防ぎましょう。さらに、冷却タオルや保冷剤で1回10〜15分を数回行うと、炎症の拡大を抑えやすいとされています。

医師・看護師に聞いておきたいこと(「内出血が出たらいつまで?」など)

不安を残さないためには、術後の過ごし方や経過について質問しておくことも大切です。

たとえば、

・内出血が出たとき、どのくらいで引くのが目安か

・どんな色や痛みの変化が「正常」とされているか

・温めてよい時期はいつからか

こうした具体的な質問をしておくと、焦らずに回復過程を見守ることができます。「こんなときは来院した方がいいのか」という判断基準を聞いておくのも安心です。

まとめ&セルフチェックリスト(例:出血の範囲・色・痛み・腫れ・期間)

最後に、術後の経過を確認するためのセルフチェックリストを紹介します。

- 出血の範囲が広がっていないか

- 色が時間とともに変化しているか(青→緑→黄)

- 痛みや腫れが増していないか

- 熱っぽさやしこりはないか

- 術後1〜2週間で落ち着き始めているか

これらを日ごとに観察することで、異常の早期発見につながります。もし不安な点があれば、早めに医療機関へ相談しましょう。

#術後内出血予防 #手術前準備 #術後ケア #セルフチェック #圧迫冷却ケア