膝が痛くて伸ばせない場合の原因をわかりやすく解説し、自宅でできるストレッチ・セルフケア、医療機関の活用法まで、痛みを改善するための情報を網羅します。

1、「膝が痛くて伸ばせない」—どんな症状?チェックリスト付き

チェックリストで自分の膝と向き合ってみよう

- 「片足だけ痛むような感じ…これってそう?」

- 「膝が腫れて、熱っぽいことってあるかな?」

- 「伸ばそうとすると引っかかる、いわゆるロッキング…こういう感じ?」

- 「正座がしづらかったり、歩き始めに違和感がある?」

- 「膝の内側や裏を押すとツーンと痛むこと…ある?」

こうした症状が「そうそう、気になってた!」という方、多いと思います。

たとえば、膝が引っかかるような感覚、いわゆるロッキングは、半月板の損傷などが原因で起こることがあると言われています 尼崎市の中野整形外科・運動器リハビリテーションクリニックリハサク。一方で、膝が腫れたり熱を帯びたりする一方の痛みは、変形性膝関節症や鵞足炎による炎症が関係していることもあるようです 〖公式〗ひざ関節症クリニック|変形性膝関節症に再生医療を|医療法人社団活寿会+1。

「え、これってやばいのかな…」と心配になるかもしれませんが、まずは自分の状態を把握することが大事です。「チェックリストに当てはまる」と感じたら、次のステップとして整形外科で評価してもらうことをおすすめ、という流れにつながります。

#膝の痛みセルフチェック

#ロッキング症状とは

#片足だけ膝痛

#腫れや熱感チェック

#変形性膝関節症のサイン

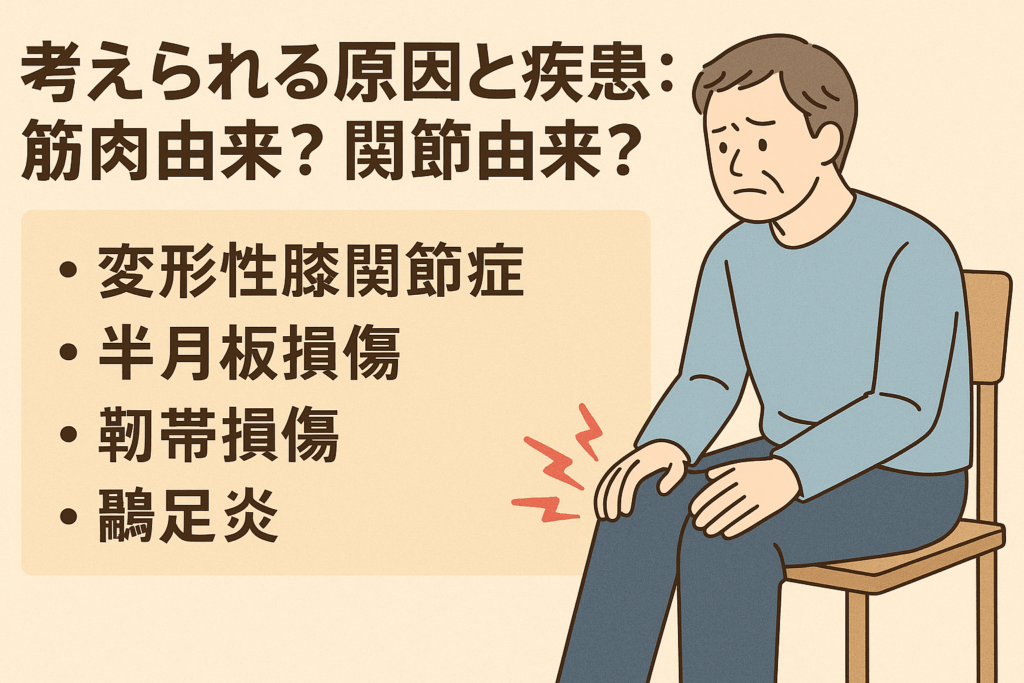

考えられる原因と疾患:筋肉由来?関節由来?

「膝が痛くて伸ばせないって、いったい何が起きてるんだろう?」

そんな疑問を持つ方も多いと思います。実は、原因は筋肉や関節など複数の部位に関わっている場合があると言われています。ここでは、よく見られる代表的な疾患とその特徴を整理してみましょう。

変形性膝関節症

中高年に多く、膝の軟骨がすり減ることで痛みや可動域の制限が出るとされています。初期は歩き始めや階段の昇り降りで違和感を覚える程度ですが、進行すると膝の腫れや曲げ伸ばしのしづらさが強くなることもあります(引用元:https://www.knee-joint.net/column/no26/)。

半月板損傷

スポーツや転倒などの衝撃で半月板が損傷すると、膝の引っかかり(ロッキング)や急な痛みが出ることがあるとされています。症状によっては歩行時に膝が抜けそうな感覚になる場合もあるようです(引用元:https://rehasaku.net/magazine/knee/locking/)。

靭帯損傷

前十字靭帯や内側側副靭帯などが損傷すると、膝の安定性が低下し、曲げ伸ばしの際に不安定感や痛みを感じることがあると言われています。スポーツ時のジャンプや急な方向転換で起こるケースが目立ちます(引用元:https://www.sportsinjuryclinic.net/knee-ligament-injury)。

鵞足炎

膝の内側下部にある腱が炎症を起こし、押すと痛む・階段で痛みが増すなどの症状が出る場合があります。ランニングや長時間の歩行など、膝の使い過ぎがきっかけになることもあるようです(引用元:https://www.knee-joint.net/column/no28/)。

原因は一つではなく、筋肉・靭帯・半月板・軟骨といった複数の部位が関係するケースもあるとされています。「自分の膝の痛みはどのタイプ?」と感じたら、症状の出方やきっかけをメモしておくと、来院時の説明がスムーズになります。

#膝が痛くて伸ばせない原因

#変形性膝関節症の特徴

#半月板損傷の症状

#靭帯損傷と安定性低下

#鵞足炎のサイン

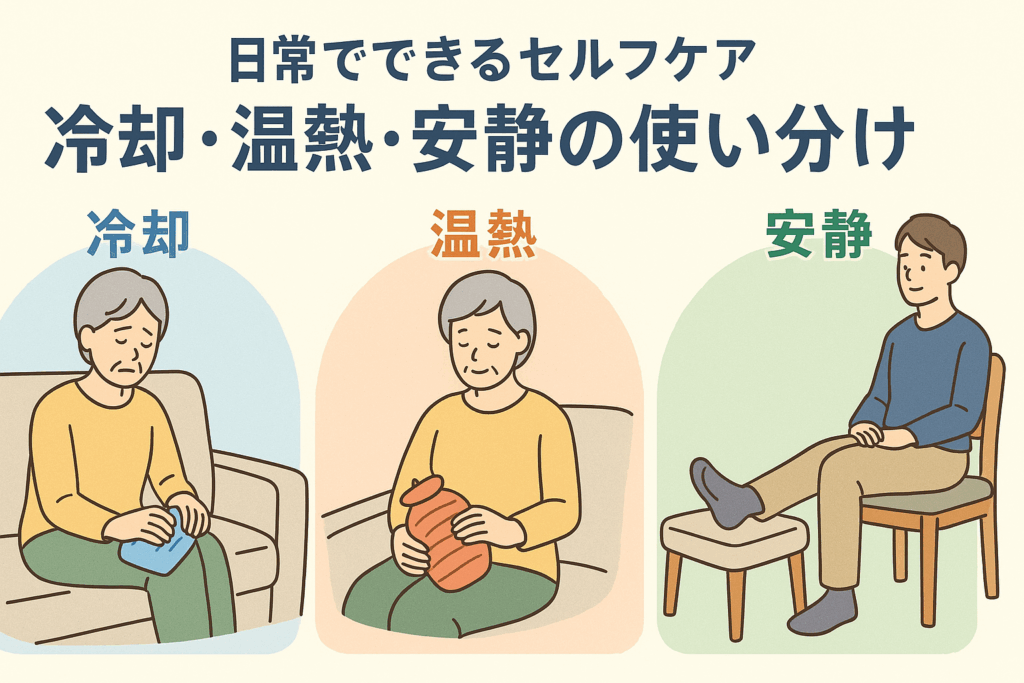

日常でできるセルフケア:冷却・温熱・安静の使い分け

「膝が痛くて伸ばせない時、まず何をすればいい?」

そんなふうに迷う方も多いと思います。実は、痛みの段階によってケアの方法が変わると言われています。ここでは、自宅で取り入れやすい「冷却」「温熱」「安静」の使い分けを整理します。

炎症が強い時は「冷却」を優先

膝が腫れて熱を持っているときは、まず冷やすことが大切とされています。保冷剤や冷たいタオルをタオル越しに当て、10〜15分を目安に繰り返すのが一般的です(引用元:https://www.knee-joint.net/column/no28/)。

「痛みが出たばかりで、触ると熱い…」という状態では、冷却によって炎症の広がりを抑えられる可能性があります。

痛みが落ち着いてきたら「温熱」で血流促進

炎症が治まり始めたら、今度は温めることで血流を促し、筋肉や関節周囲の柔軟性を保つ効果が期待できるとされています(引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/knee_osteoarthritis.html)。

入浴や蒸しタオルでじんわり温めると、こわばりがやわらぐこともあるようです。

「安静」は動かさないことだけじゃない

安静というと「全く動かさない」と思いがちですが、実際には必要以上の負荷を避けることが目的だと言われています。

たとえば階段や長時間歩行を控えつつ、痛みのない範囲でストレッチや軽い運動を続けることも、回復につながるケースがあります(引用元:https://rehasaku.net/magazine/knee/pain-care/)。

「冷やすべきか温めるべきか、どっちなの?」と迷ったら、炎症が強いかどうか(腫れ・熱感の有無)を目安に考えると良いでしょう。こうしたセルフケアはあくまで一時的な対応であり、症状が長引く場合は早めに専門家へ相談することがすすめられています。

#膝痛セルフケア

#膝の冷却と温熱

#膝の安静方法

#炎症時の対応

#膝が痛くて伸ばせない対策

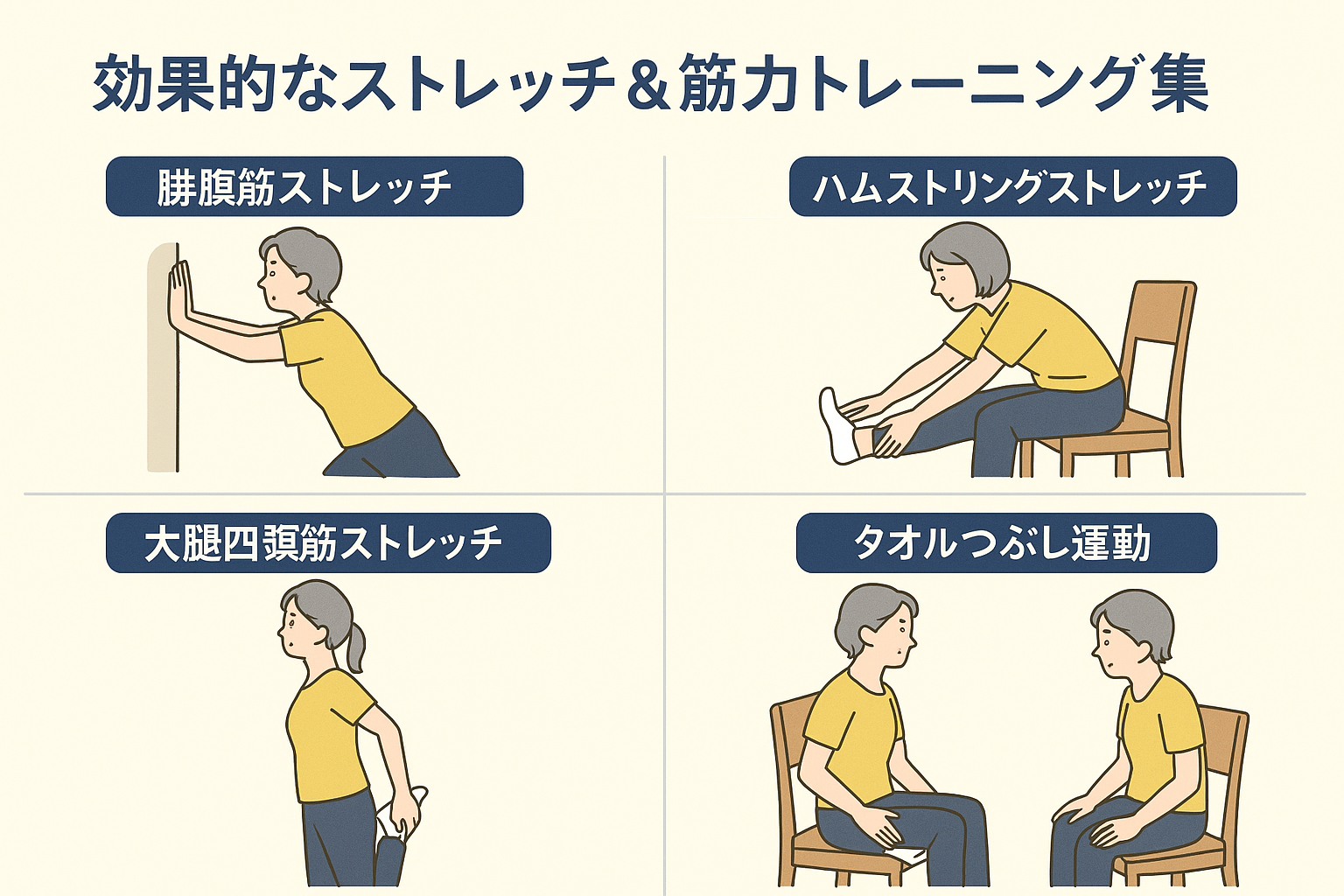

効果的なストレッチ&筋力トレーニング集

「膝が痛くて伸ばせないけど、自宅でできる運動ってある?」

そんな声をよく耳にします。実は、膝の安定や可動域を保つためには、周囲の筋肉をほぐしつつ強化することが役立つと言われています。ここでは、負担をかけすぎずにできるストレッチとトレーニングをまとめました。

腓腹筋ストレッチ

ふくらはぎの筋肉を伸ばすことで、膝裏や太ももへの負担を軽減しやすくなります。壁に手をつき、片足を後ろに引いてかかとを床に押し付け、20秒ほどキープ。呼吸は止めず、痛みが出ない範囲で行うのがポイントです(引用元:https://www.knee-joint.net/column/no29/)。

ハムストリングストレッチ

太ももの裏の柔軟性を高めることで、膝の動きがスムーズになりやすいとされています。椅子に浅く座り、片足を前に伸ばしてつま先を上に。上体を軽く前傾させ、20秒ほどゆっくり伸ばします(引用元:https://rehasaku.net/magazine/knee/stretch/)。

大腿四頭筋ストレッチ

太ももの前側を伸ばすと、膝蓋骨周囲の緊張をやわらげることが期待できます。立ったまま片足を後ろに曲げ、足首を持ってかかとをお尻に近づけ、20秒キープ(引用元:https://www.healthcare.omron.co.jp/pain-with/knee-pain/stretch/)。

タオルつぶし運動

タオルを丸めて膝の下に置き、ゆっくり押しつぶすように太ももに力を入れます。5秒押して力を抜く…を10回ほど繰り返すことで、大腿四頭筋の働きを高めやすいとされています。

自宅でできる簡単リハ

踏み台昇降や軽いスクワットなども、膝に負担の少ない範囲で取り入れると良いでしょう。ただし、痛みや腫れが強い時期は無理せず控えることがすすめられています。

「毎日やらなきゃ」と気負う必要はありません。痛みがない範囲で少しずつ続けることが、改善への近道につながるとも言われています。運動前後には必ず軽くストレッチをして、体をいたわりながら進めましょう。

#膝痛ストレッチ

#腓腹筋伸ばし

#ハムストリングケア

#大腿四頭筋強化

#タオル運動膝ケア

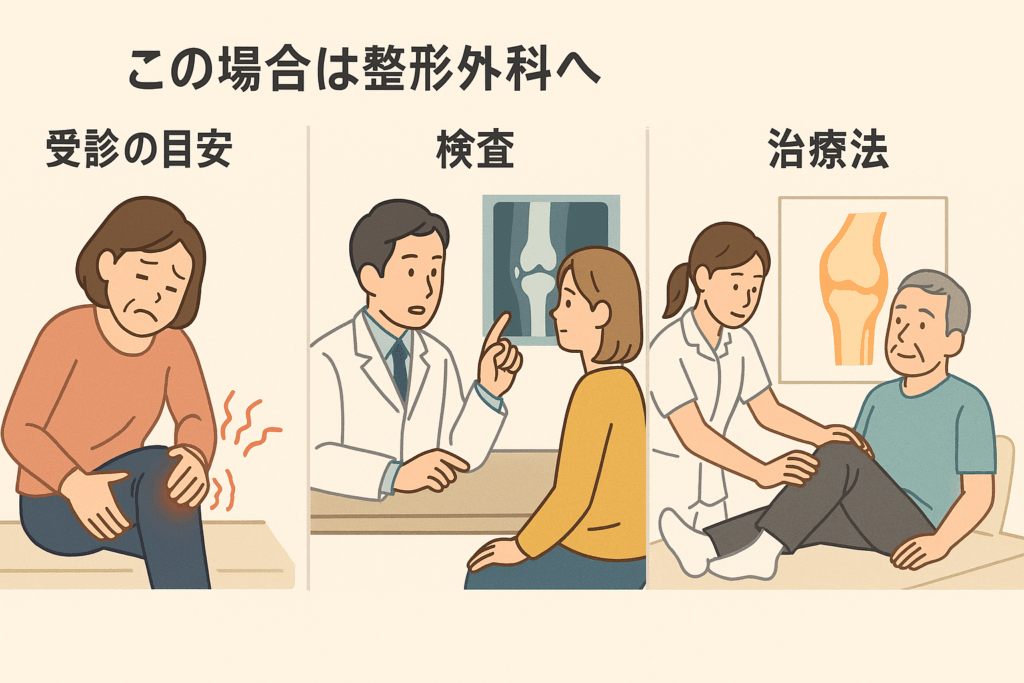

この場合は整形外科へ:来院の目安と検査・施術の流れ

「冷やしたりストレッチをしても、全然良くならない…」

そんなときは、我慢せず整形外科へ相談することがすすめられています。特に以下のような症状がある場合は、早めの来院が目安になると言われています。

来院を検討すべき症状

- 膝が腫れて熱を持っている

- 曲げ伸ばしの際に引っかかる(ロッキング)感覚がある

- 歩くと膝が抜けそうになり、力が入らない

- 痛みや違和感が数週間以上続いている

これらの症状は、半月板損傷・靭帯損傷・変形性膝関節症などの可能性があるとされています(引用元:https://www.knee-joint.net/column/no28/)。

来院後の流れ:問診と検査

まずは医師による問診で、痛みの出方や日常動作での不具合を確認します。その後、必要に応じてレントゲンやMRIなどの画像検査を行い、関節や靭帯の状態を詳しく調べることが一般的です(引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/knee_osteoarthritis.html)。

施術方法の例

検査結果に応じて、保存療法(安静・装具・薬物)やリハビリが選択されることが多いとされています。症状が重い場合や改善が見られない場合には、関節鏡による施術や人工関節置換といった外科的アプローチが検討されるケースもあります(引用元:https://rehasaku.net/magazine/knee/surgery/)。

「まだ様子を見てもいいかな…」と思って先延ばしにすると、かえって回復に時間がかかることもあるようです。自分の膝の状態を正しく把握するためにも、不安があれば一度相談することが安心につながります。

#膝痛整形外科目安

#ロッキング症状

#MRI検査膝

#保存療法と手術

#膝の腫れ熱感対策