変形性股関節症 レントゲン所見について、進行度に応じた代表的な画像ポイントや症状との関連、診断ステップを詳しく解説します

1. レントゲンでわかる「変形性股関節症」の基本的な所見

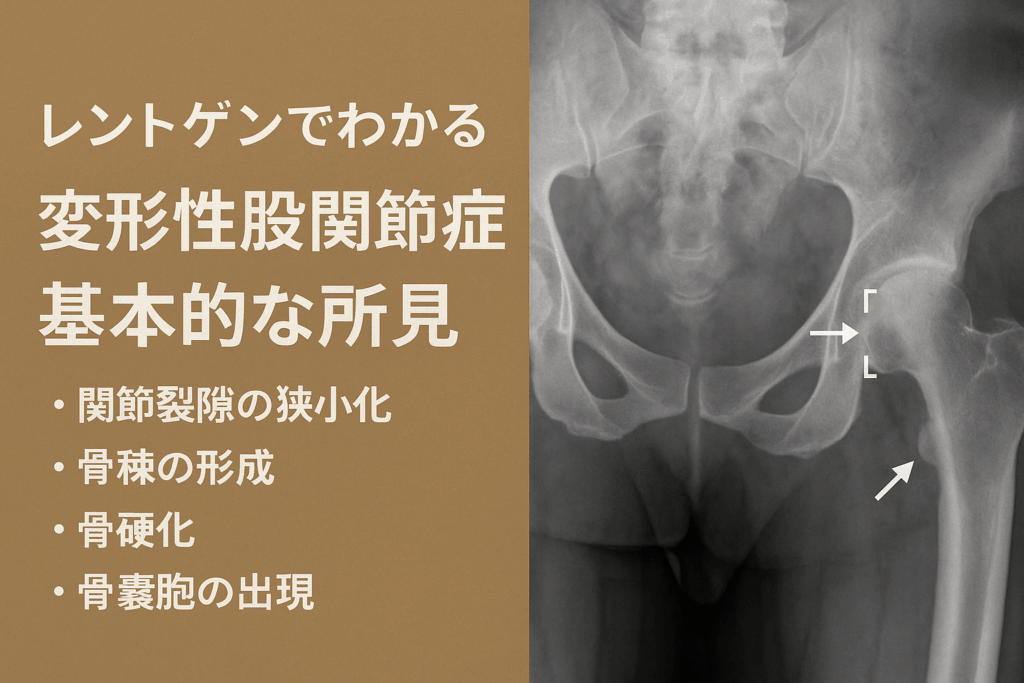

代表的なレントゲン所見とは

変形性股関節症の検査において、最もよく用いられるのがレントゲンです。レントゲンでは、関節の状態を視覚的に確認できると言われています。典型的な変化として「関節裂隙の狭小化」が挙げられます。これは股関節の軟骨がすり減ることで関節のすき間が徐々に狭くなり、その様子が画像上にも現れると考えられています。さらに「骨棘の形成」も特徴的で、関節の端に小さな突起のような骨が出てくることがあるとされています。

また、「骨硬化」と呼ばれる白く濃い影が映る場合もあります。これは軟骨の下にある骨に負担がかかり、硬くなっていく変化だと説明されています。そして、骨の内部に小さな袋状の空洞「骨嚢胞」ができることもあり、こちらも進行に伴う典型的な所見とされています(引用元:お茶整形外科、姫路ゆずの木整骨院、整体oasis)。

日本整形外科学会が示す進行段階の特徴

日本整形外科学会では、変形性股関節症を前期・初期・進行期・末期といった段階に分けてレントゲン所見を説明しています。前期では関節裂隙がやや狭くなっている程度にとどまり、初期から進行期になると骨棘や骨硬化がはっきり見えてくると言われています。さらに末期になると、関節裂隙がほとんど消失し、骨同士が直接ぶつかり合うような状態になるとされています(引用元:日本整形外科学会、日本音楽家ユニオン)。

こうした所見の変化は、症状の重さと必ずしも一致しないこともあると言われています。つまり、レントゲンで進行が確認できても、痛みの強さや可動域制限の度合いには個人差があるようです。そのため、画像所見はあくまで進行度を把握する目安であり、患者さんの生活のしづらさや体の動かしやすさとあわせて考えることが大切だとされています。

#変形性股関節症

#レントゲン所見

#関節裂隙の狭小化

#骨棘と骨硬化

#日本整形外科学会

2. 画像所見と進行度・症状の関係を理解しよう

所見の進行に応じた変化

変形性股関節症では、進行に伴いレントゲン画像に現れる特徴が変わっていくと言われています。例えば、初期の段階では関節の隙間がやや狭まる程度で済むことが多いですが、進行するにつれて関節面そのものがすり減り、最終的には「関節面の消失」や「軟骨下骨の露出」といった変化がはっきり見えるようになると説明されています。

こうした変化は、進行度を知るうえで大切な目安とされており、検査の結果から生活習慣の工夫や施術の方向性を考える参考になるとも言われています(引用元:日本音楽家ユニオン)。

画像と症状が一致しないケースもある

「レントゲンで進行しているのに、意外と痛みは軽い」とか「画像上はそこまで変化が見えないのに、動かすと強い痛みを感じる」といった声を耳にすることがあります。実際に、画像所見と症状が必ずしも一致しないケースがあると報告されています。

姫路ゆずの木整骨院の情報では、画像で確認できる変化が小さくても、筋肉や靭帯に負担がかかることで痛みが強く出ることがあるとされています。また、リペアセルクリニック東京院では、進行が進んでいても体の使い方や筋力の状態によって痛みが少ない方もいると説明されています。

このように、レントゲンだけで症状を判断するのは難しいことがあるため、画像と実際の状態の両方を踏まえた上で対応を考えることが大切だとされています。

#変形性股関節症

#レントゲン所見

#進行度と症状

#画像所見と痛み

#股関節の理解

3. レントゲンだけじゃない—CT・MRIとの使い分け

レントゲンの限界とCT・MRIの補完関係

変形性股関節症の検査では、まずレントゲンが用いられることが多いと言われています。レントゲンは骨の形や関節裂隙の狭小化、骨棘の有無などを確認するのに適していますが、得られる情報には限界があるとされています。たとえば、細かな骨の構造や立体的な形状を詳しく見るには不向きで、また軟骨や靭帯、筋肉といった軟部組織の評価は難しいと考えられています。

そこで役立つのがCTとMRIです。CTは骨を立体的に把握できるのが特徴で、手術の検討など精密な情報が求められる場面で活用されることが多いと言われています。一方、MRIは軟骨や筋肉、靭帯といったレントゲンでは見えにくい組織を詳細に確認できるため、痛みの原因を探る際の補完的役割を果たすとされています(引用元:ステップ木更津鍼灸治療院 https://step-kisarazu.com)。

精度向上のための検査選定の考え方

どの検査を選ぶべきかは、症状の程度や目的によって変わると考えられています。例えば、進行度の大まかな確認であればレントゲンで十分とされるケースもありますが、骨の細かい形状まで見たい場合にはCTが有効と言われています。さらに、痛みの原因が筋肉や靭帯に関わっていると疑われる場合には、MRIの利用が検討されることもあるようです。

つまり、一つの検査だけで全てを把握するのは難しいため、レントゲン・CT・MRIを適切に使い分けることが精度の高い評価につながると考えられています。こうした複数の検査を組み合わせることで、患者さんごとに合った施術や改善の方向性を考える一助になるとされています。

#変形性股関節症

#レントゲンとCTMRI

#検査の選び方

#骨と軟部組織の評価

#精度向上

4. レントゲン検査の実際:撮影方法から読み取りのポイントまで

基本となる撮影方法

変形性股関節症の検査では、まずレントゲン撮影が行われることが多いと言われています。撮影方法にはいくつか種類がありますが、代表的なのは「前後像」と「側面像」です。前後像は、体を正面から撮影する方法で、関節裂隙の狭小化や骨棘の有無を確認するのに適しているとされています。一方、側面像では股関節を横から写すため、骨頭と臼蓋の位置関係や、関節面の摩耗の程度をより立体的に把握しやすいとされています(引用元:ステップ木更津鍼灸治療院 https://step-kisarazu.com、足立慶友整形外科https://clinic.adachikeiyu.com)。

撮影時には姿勢や角度が重要で、わずかなズレによって所見の見え方が変わるとも言われています。そのため、患者さんの体を正しく固定したうえで、安定した条件で撮影することが求められるとされています。

角度からみる骨格評価の指標

レントゲン検査では、単に見た目だけでなく「角度」を計測することで股関節の状態をより客観的に評価できるとされています。代表的なのが「CE角」と「Sharp角」です。

CE角は、大腿骨頭が臼蓋にどの程度覆われているかを示す角度で、数値が小さいと臼蓋形成不全の可能性があると考えられています。Sharp角は臼蓋の傾きを表す指標で、この角度が大きいと股関節に不安定性が生じやすいと言われています。これらの角度を測ることで、股関節の安定性や変形の度合いをより正確に評価できるとされています。

ただし、数値はあくまで目安であり、患者さんごとの体格や日常生活での動かし方によって差が出ることもあるとされています。したがって、角度測定は他の所見や症状と組み合わせて判断することが大切だと考えられています。

#変形性股関節症

#レントゲン検査

#前後像と側面像

#CE角Sharp角

#股関節評価

5. 診断から治療へのつなぎ—画像所見をどう活かすか

所見に応じた検査の方向性

変形性股関節症では、レントゲンやCT、MRIなどで得られた画像所見をもとに、施術の選択肢を考えていくと言われています。たとえば、初期段階で関節裂隙の狭小化が軽度の場合には、生活習慣の工夫や運動指導といった保存療法がすすめられることが多いようです。痛みが強くなってきた場合には注射によって炎症を和らげる方法が検討されることもあります。

進行が中程度になると、骨切り術と呼ばれる骨の形を整える施術が視野に入ることもあるとされています。さらに末期になると、人工関節置換術が候補にあがるケースも多いと説明されています(引用元:ステップ木更津鍼灸治療院 https://step-kisarazu.com、 お茶整形外科 https://ochaseikei.com、リペアセルクリニック東京院 https://repaircell.jp)。

画像所見の進行度と症状を照らし合わせることで、それぞれの方に合った対応を考える手がかりになるとされています。

患者への説明と次のアクション

検査の結果をそのまま伝えるだけでは、患者さんに不安を与えてしまうことがあります。そこで重要なのが「どういう意味があるのか」をわかりやすく説明することだと言われています。たとえば、「今の段階なら保存療法で改善を目指せます」「もし痛みが増えてきたら、次の検査や施術の選択肢を一緒に考えていきましょう」といった具体的な声かけが大切とされています。

また、患者さんにとって「次のステップが明確になっているかどうか」で安心感が変わると言われています。検査の位置づけや施術の流れを整理して提示することで、前向きに取り組む意欲を持ちやすくなるとも考えられています。

#変形性股関節症

#画像所見の活かし方

#保存療法と外科選択

#患者説明の工夫

#検査から施術への流れ