あばらの下が痛い 左側に違和感やズキズキを感じたら、筋・骨格だけでなく内臓疾患のサインかもしれません。痛みの特徴・原因別セルフチェック・受診のタイミング・日常でできる対処法をわかりやすく紹介します。

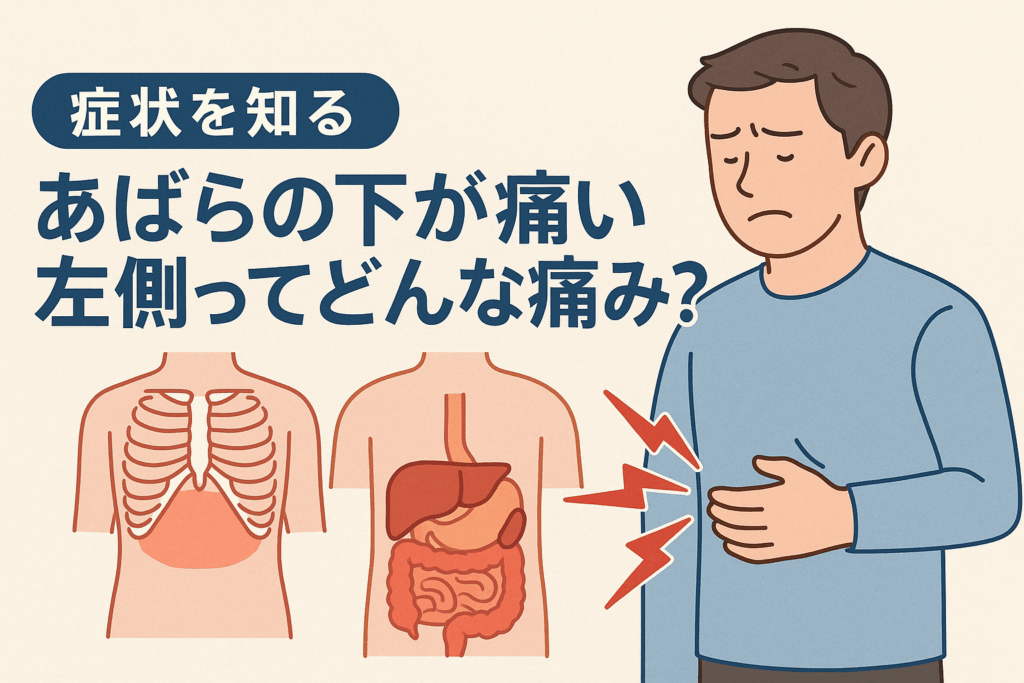

1.症状を知る — あばらの下が痛い左側ってどんな痛み?

「あばらの下が痛い 左側」とはどこ?

「あばらの下が痛い 左側」って言うと、胸郭(肋骨)の左下あたり、つまり左側の肋骨のすぐ下、腹部上部に近いエリアを指すことが多いです。体をひねったり深呼吸をしたりする時に、「ズキッ」「チクッ」「じんわり張る」など、変化のある痛みを感じる方も少なくありません。

この部位には、実は骨・軟骨・筋肉だけでなく、胃や脾臓、膵臓、腎臓の一部といった内臓も近いため、「単なる筋肉痛かな?」と思っても、別の原因が隠れていると言われています。

痛みの感じ方と、左側ならではの特徴

「左あばら下」の痛みには、次のようなパターンがあります。

- 体を横にひねったり、重い荷物を持ったりしたとき「ピキッ」とした痛みが出る。

- 深呼吸や咳・くしゃみで「ズーンと広がる」ような痛みを感じる。

- 食後や飲酒後に、なんとなく「張った感じ」「キリキリする感じ」が出る。

- 長時間座っていたり、肩甲骨を後ろに引いたりすると「じわ~っと重くなる」ことも。

これらの感覚は、筋・骨格に起因するもの(例えば肋間筋や肋軟骨の緊張・負荷)だけでなく、内臓からの“関連痛”として起こることもあると言われています。

特に「左側」である点がポイント。左側には胃・膵臓・脾臓・左腎臓などが位置しており、それらのトラブルが“あばらの下”という自覚症状として現れることがあるため、「他の症状はないから大丈夫だろう」と見過ごさないことが重要です。

たとえば「食事したあと、左のあばら下が重く張る感じがして、動かすと少し痛いな…」という方もいれば、「運動していたら左肋間がちくちくして呼吸しづらいな」というパターンもあります。どちらも“左のあばら下”に違和感・痛みが出る点では共通していますが、原因や対処法は異なってくるため、まずこの「どんな痛みか、いつ出るか、何をすると増減するか」を整理することがスタートラインになります。

このように「あばらの下が痛い 左」側という状況では、ただの筋肉疲労なのか、それとも内臓・骨格・神経のどこかに原因があるのかを見極めるため、痛みの“感じ方・出現タイミング・関連症状”を知ることが大切と言われています。

#あばらの下が痛い左 #左あばら下痛み #肋骨下部痛み #筋骨格痛みセルフチェック #内臓関連痛注意

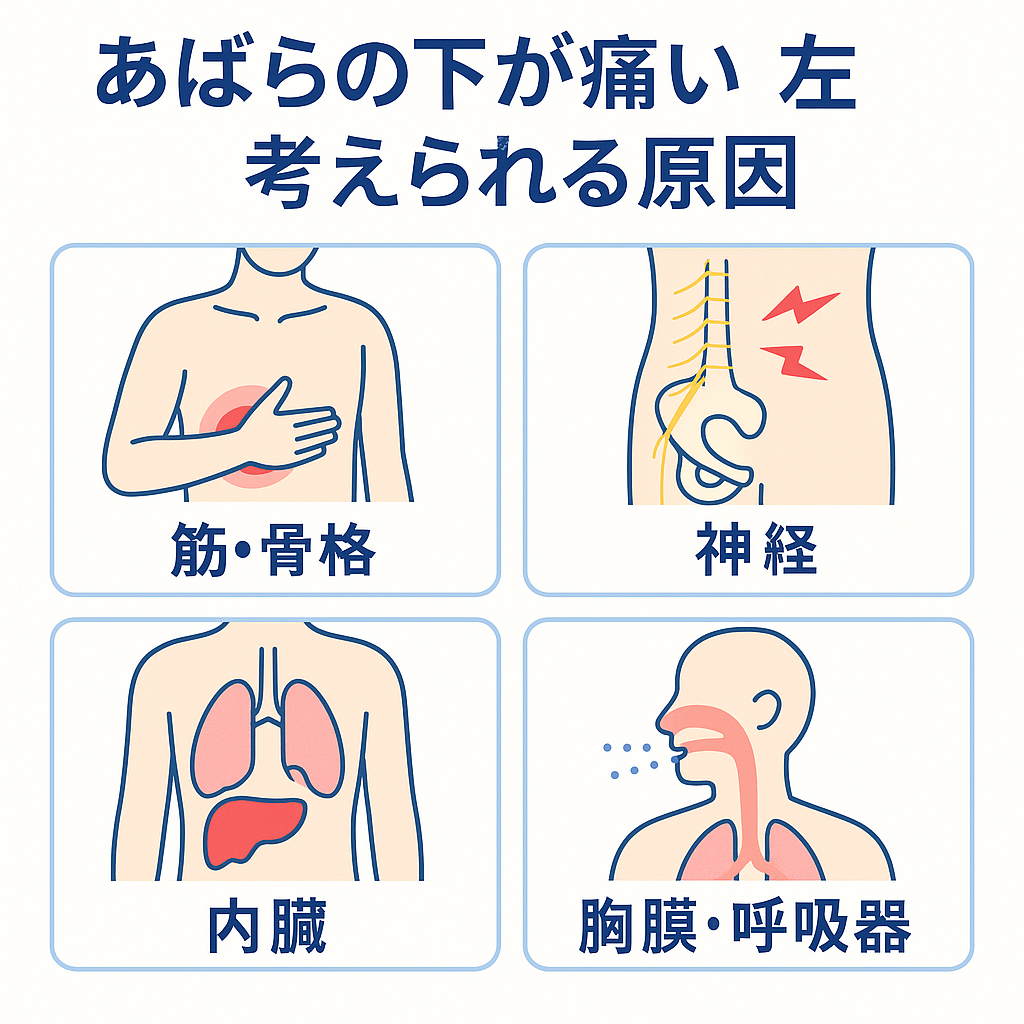

2.「考えられる原因」- 筋・骨格・神経・内臓の4つの視点

筋・骨格・神経・内臓がそれぞれ関係?

「あばらの下が痛い 左側」という状況では、実は単純に筋肉が疲れているだけとは限りません。筋・骨格・神経・内臓という4つの視点から原因を整理しておくと、読み手にも「自分の場合はどれか?」と当てはめやすくなります。

こちらでは「左あばら下の痛み=このあたりのどこが原因かもしれない」という考え方を、会話形式で、自然な口調でお伝えします。

筋・骨格起因の可能性

「ねえ、なんで左のあばら下が痛むのかな?」と読者が疑問を持ったとき、まず筋・骨格が原因というのは比較的分かりやすいパターンです。例えば、肋間筋(あばら骨の間の筋肉)が疲れていたり、肋軟骨や肋骨そのものに負荷がかかっていたりする場合があります。実際、過度な運動や、重い荷物を左腕側だけで持っていた、あるいは長時間パソコン作業で肩や背中が丸まっていたといった姿勢の乱れがきっかけになると言われています。

例えば「咳をずっとしていたら、左あばら下がチクチクする」というケースも典型的で、「呼吸で痛む」「体をひねると痛む」という特徴があります。もちろん、こうした筋・骨格起因であっても、痛みが長びいたり動作以外にも痛いとなれば別の原因を考えるべきと言われています。

神経起因の可能性

次に、「左あばら下」あたりにある神経が関係している可能性もあります。例えば、肋間神経痛・「スリッピングリブ症候群」(あばらがずれて神経を刺激する)など、神経がびりっと走るような痛みとして感じられるケースです。実際に、肋骨の隙間を通る筋・神経・血管の構造から、神経が過剰に伸ばされたり刺激されたりすると痛みが出ると言われています。

この場合、『片側だけに鋭い痛みが出る』『体を動かすと痛む』『深呼吸や咳で悪化する』といった傾向があるので、「筋肉が張ってるだけかな」と思っていても、もし“神経っぽさ”を感じたら注意が必要です。

内臓起因の可能性

さて、「左あばら下部」という部位には、胃・脾臓・膵臓・左腎臓・左肺下部など、さまざまな内臓が“かろうじて”その範囲に含まれているとも言われています。実際に、内臓のトラブルが「あばら下の痛み」として現れるケースもあります。例えば、胃の炎症や膵臓の炎症、脾臓の腫れ、腎臓の結石・感染症などが、左側のあばらの下あたりに“関連痛”として出ることがあります

よって、「食事後に左あばら下が重だるい」「お腹が張っている感じ」「背中側に放散する痛み」など、筋肉や骨格だけでは説明しづらい症状が伴うときは、内臓由来の可能性も視野に入れるべきだと言われています。

各原因を整理する

| 原因カテゴリ | 特徴的な状況・痛みの出方 | 注意したい併発症状例 |

|---|---|---|

| 筋・骨格 | 動作で悪化:体をひねる/呼吸で張る感じ | 重い荷物を持った直後、長時間の同姿勢 |

| 神経 | 片側に鋭い痛み、神経走るような感覚 | 深呼吸・咳・くしゃみで増強 |

| 内臓 | 食後・飲酒後・安静時にも違和感・重だるさ | 発熱、吐き気、急激な痛み、背部放散 |

※上記はあくまでセルフチェックの参考であり、“触診”や“検査”による確定ではありません。

#あばらの下が痛い左 #左あばら下痛み原因 #肋骨下痛み原因 #筋骨格神経内臓視点 #セルフチェック左あばら痛

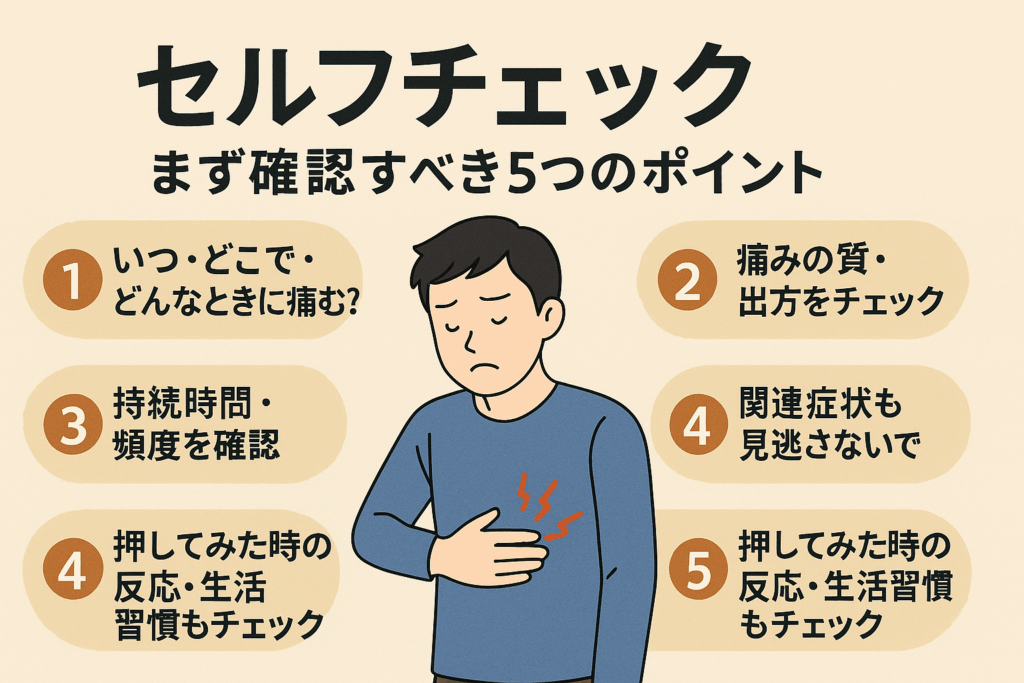

3.セルフチェック – まず確認すべき5つのポイント

いつ・どこで・どんなときに痛む?

「ねぇ、あばらの下が痛い 左ってどういう時に出るの?」と気になったら、まず“いつ・どこで・どんな感じ”が出ているのか、自分で少し確認してみましょう。呼吸・くしゃみ・体をひねる・重い物を持った時など、動作やタイミングが明確なら、筋・骨格起因の可能性が高いと言われています。

例えば、息を吸った時に「ズキッ」としたり、くしゃみで“左のあばら下”がピキッとするならば、肋間筋の緊張や肋軟骨の刺激という原因が考えられます。逆に、何もしていないのに“じわーっと重い感じ”が続くなら、内臓側からの影響も視野に入れた方がいいと言われています。

痛みの質・出方をチェック

次に、「痛みってどんな感じ?」も大事です。チクチク?ズキズキ?重だるい?それとも“走るような”痛み?この“感じ方”によって、原因のヒントになります。例えば、「深呼吸や咳で悪化する痛み」は、筋・神経起因の可能性があります。

一方、「食後に左のあばら下が張った感じになって、なんか胃が重い」「お腹膨れる感じがして左側が気になる」といった場合は、消化器・内臓起因の痛みに近づくと言われています。

持続時間・頻度を確認

「いつから?ずっと?それとも時々?」という点も大切です。軽い筋肉疲労なら、一過性で収まることが多いですが、「数日経っても痛みが引かない」「毎日出る」「夜だけ強くなる」というようなら、もう少し慎重に見た方がよいと言われています。

また、「明確なきっかけなく突然出た痛み」「動かしていないのに痛みが出る」という場合、内臓や神経の影響が強い可能性があります。こうした「頻度・持続」の確認は、自分の痛みを整理する上で非常に役立つと言われています。

関連症状も見逃さないで

痛みだけじゃなく、「付随して何か来るかどうか」もチェックです。吐き気、発熱、息苦しさ、左肩〜背中に痛みが広がるなどがあるなら、筋・骨格の問題だけではなく“内臓/循環器系/神経系”の協賛症状が隠れている可能性があります。

例えば、「左あばら下が痛くて、息を吸うと苦しい」「いつもより動悸がする」などは、軽視せずに医療機関で“触診・検査”も検討すべきと言われています。

押してみた時の反応・生活習慣もチェック

最後に、「押したら痛むか?」「姿勢、運動、飲酒、食事後にどうか?」も自分で確かめてみましょう。肋間筋の張りや肋骨・肋軟骨の疲労が原因なら、押した時に“明らかに痛む”ことが多いと言われています。

また、重い荷物を持つことが多い・デスクワークで肩が丸まりがち・飲酒や脂っこい食事を毎回摂っている…という習慣があれば、筋・内臓どちらの“起因”にも影響するので、チェック項目として加えておいた方が安全です。

上記の5つのポイントを順に確認することで、「あばらの下が痛い 左側」の痛みを“自分の場合はどのタイプか”という仮説を立てやすくなります。しかし、痛みが強かったり継続したり付随症状がある時は、必ず医療機関で“触診・検査”することをおすすめします。

#あばらの下が痛い左 #左あばら下セルフチェック #痛みの質確認 #関連症状チェック #生活習慣影響

4.対処法・セルフケア – 筋骨格起因の痛みを中心に

まずは“動きをおさえる&ゆるめる”ことを優先しよう

「ねぇ、左のあばらの下が痛いなあ…」って感じたら、まずは動きを控えめにして、“痛む動作”を少し避けることから始めましょう。例えば、重い荷物を持つ・上体をひねる・肩を大きく回すなど、肋骨やその周りの筋・骨格に負荷がかかる動きは、痛みを悪化させる可能性があると言われています。

加えて、痛みが発生した初期段階では、冷たいタオルやアイスパックを痛む部分(“左あばら下”)に15〜20分ほど当てて“炎症を抑える”ことが有効だと言われています。その後、痛みが少し落ち着いてきたら、温めることで血流を促し“筋・軟骨の回復をサポートする”という流れがポイントです。

「これだけでいいの?」「もうちょっと動いても大丈夫?」と迷ったら、「痛みが出る動作・深呼吸・咳をした時に痛むかどうか」をチェックしてから少しずつ動きを出していくスタイルが安心です。

姿勢・呼吸・ストレッチの3点セットでアプローチ

次に意識したいのが、姿勢・呼吸・ストレッチ。この3つを整えることで、左あばら下の“筋骨格起因の痛み”を緩めやすくなると言われています。

まず姿勢。デスクワークやスマホ操作で猫背になっていませんか?背中が丸まると、肋骨周りの筋肉や肋間筋に“引っぱり”が生じて痛めやすくなると言われています。

呼吸に関しては、浅めの呼吸がクセになると肋間筋が使われにくく、固定された状態になってしまい“痛みが長びく”ことが指摘されています。深めに、ゆっくりと吐く呼吸を意識しながら、痛む左側を軽く意識して“ゆるませる”イメージを持つと良いでしょう。

ストレッチでは、肋間筋や背中側・胸郭回旋の動きを取り入れましょう。ただし「痛みがズキズキする」「呼吸が苦しくなる」ようなら無理せず中止し、“この動きなら少し楽”という範囲で行うのが賢明と言われています。

生活習慣の見直しと予防も欠かさずに

「痛みが出てるから、もう放っておいていいかな?」と思うのは早計です。実際、生活習慣のちょっとした見直しが、左のあばら下の痛みを再発しづらくするカギと言われています。

例えば、荷物を両手で等しく持つ、肩甲骨を引く意識を入れる、長時間同じ姿勢でいるなら時々体を起こしてひねる、こうした動きを習慣化することで“肋骨まわりの筋肉や軟骨”への負荷が減り、痛めにくくなると言われています。

また、飲酒・暴飲暴食・過度な運動後の急激な疲労・咳・くしゃみを連発する状況などは、肋骨やその周囲組織に負担をかける起因となりうるため、軽く体を休める・ストレッチを取り入れるタイミングと意識すると安心です。

最後に、「痛みが引かない」「呼吸がしづらい」「痛みが広がる・肩や背中に放散する」などの変化がある時は、自己判断せず“触診・検査”を検討することが重要だと言われています。

#あばらの下が痛い左 #左あばら下 セルフケア #肋間筋 ストレッチ #姿勢 呼吸 整える #筋骨格 起因 左側痛

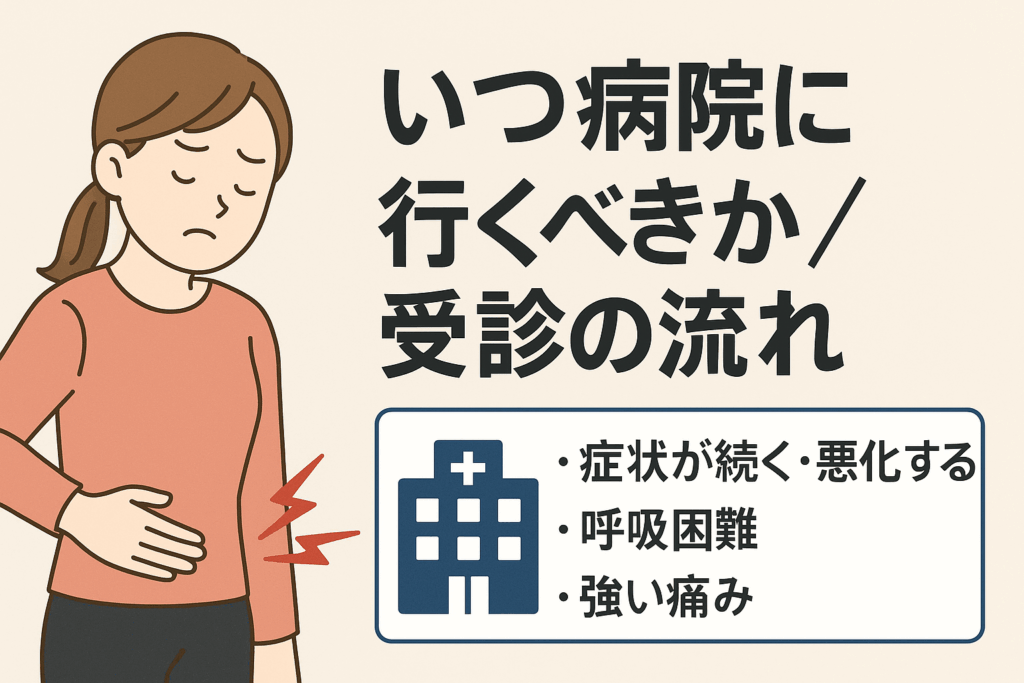

5.いつ病院に行くべきか/来院の流れ

「あばらの下が痛い 左側」で“すぐ来院を検討すべき”サイン

「左あばらの下が痛いな…」と思ったとき、まずはセルフケアで様子を見る方も多いでしょう。ただし、次のような症状が出たときには、すぐに来院を検討した方がいいと言われています。例えば、呼吸が苦しい・チクチクではなく“ズキッ”と鋭い痛み・左腕やあごまで痛みが広がる・突然の発汗・めまい・意識がもうろうとするような場合。これらは心臓・肺・脾臓・血管などの重大なトラブルを示す可能性があると言われています。

また、痛みが出てから数日たっても改善しない、あるいはむしろ悪化しているなら、筋・骨格の問題だけとは限らず、内臓や神経が関与している可能性も高いとされています。

ですので、「あばらの下が痛い 左側」の違和感を感じたら、以下のような“赤い旗”をひとつでも見つけた場合、躊躇せずに来院を考えるのがおすすめです。

来院〜検査・施術までの流れと準備事項

では、実際に来院を決めたら、どういう流れで進むかをざっと整理してみましょう。まずクリニックや整形・内科・呼吸器・循環器などの適切な診療科を選び、症状の出た日時・場所・何をしていたか・痛みの質・痛みの広がり・関連症状(発熱・吐き気・息切れ)といった情報をメモしておくと、自分でも整理できて医師にも伝わりやすくなります。

来院後は、まず問診で「どこが」「いつから」「どんな痛みか」「何をすると悪化するか・和らぐか」を聞かれ、その後、触診(体を触って圧痛・腫れなどをチェック)や聴診(呼吸音・心臓音)などが行われると言われています。

その後、必要に応じてレントゲン・CT・超音波・血液検査などが追加されるケースもあります。痛みが軽度で筋・骨格起因と思われる場合は、セルフケア+定期観察で済むこともありますが、内臓由来・循環器由来の疑いがあれば専門医による追加施術・観察が推奨されると言われています。

来院準備としては、痛みの出る動作を控えておく・重い荷物を避ける・痛みが強い時のメモをとっておく・普段飲んでいる薬や既往症を整理しておくと、医療スタッフさんとのやりとりがスムーズになります。

そして「痛みが引かない」「深呼吸・動作で明らかに悪化する」「付随症状がある」などの場合は、自己判断せず“専門家の触診・検査”を受けるのが安心とされています。

#あばらの下が痛い左 #左あばら下痛み来院目安 #肋骨下痛み受診流れ #痛みの質と関連症状 #セルフケアから専門施術への判断