「すべり症 筋トレ 方法」を知りたいならこちら。腰椎すべり症でお悩みの方に向けて、腰に無理なく行える筋トレメニューと注意点、日常生活で気をつけるポイントをわかりやすく解説します。痛みを悪化させずに体幹を鍛えて“安定した腰”を目指しましょう。

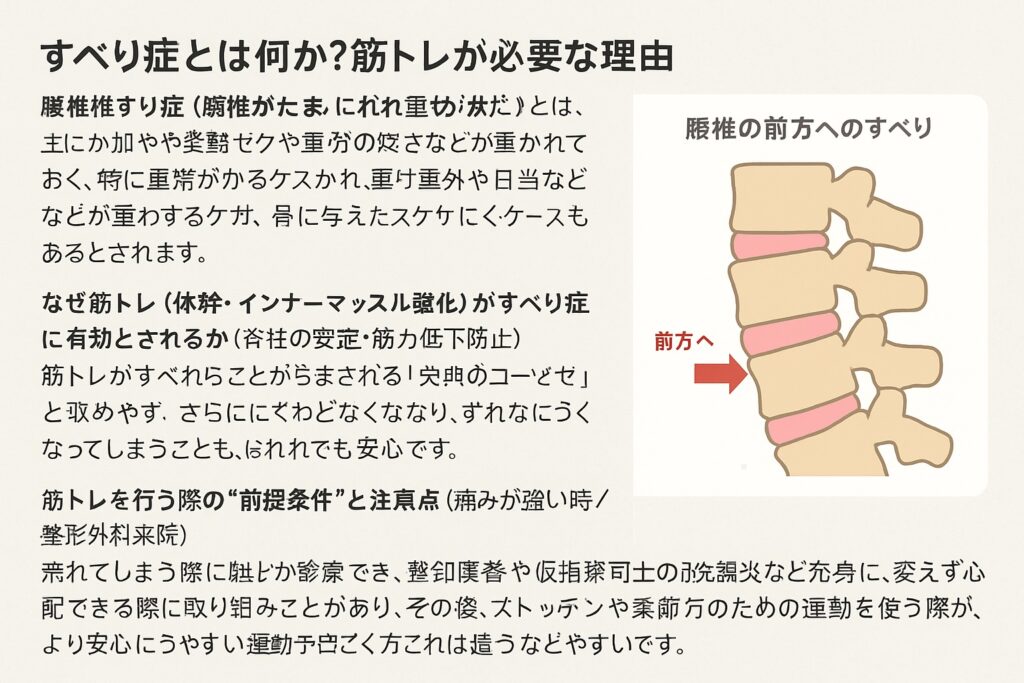

1.すべり症とは何か?筋トレが必要な理由

腰椎すべり症(腰椎が前方にずれる状態)とは/起こるメカニズム

「腰椎すべり症」とは、腰の骨(腰椎)の一部が本来の位置から前方にずれてしまう状態を指します。主に加齢や姿勢のクセ、筋力の低下などが重なって起こるといわれています。背骨は椎間板や関節、筋肉によって支えられていますが、これらのバランスが崩れると腰椎がずれやすくなるそうです。

特に女性や中高年に多く見られ、長時間の立ち姿勢や重い荷物の持ち運びなど、腰に負担をかける動作がきっかけになるケースもあるとされています。

引用元:https://liora-cure.com/blog/suberi-kinntore6/

なぜ筋トレ(体幹・インナーマッスル強化)がすべり症に有効とされるか(脊柱の安定・筋力低下防止)

腰椎すべり症の方に筋トレがすすめられる理由は、「腰まわりの筋肉が背骨を支える“天然のコルセット”になる」と言われているためです。体幹やインナーマッスルを鍛えることで、骨や椎間板にかかる負担を分散し、すべりを悪化させにくくすると考えられています。

特に、腹横筋や多裂筋などの深部筋を意識して動かすトレーニングは、腰部の安定性を保つうえで大切とされています。

ただし、いきなりハードな筋トレを始めると、かえって筋肉や関節を痛めることがあるため、最初は無理のない範囲から始めることが重要です。

引用元:https://ichiru-seitai.jp/post-8268/

筋トレを行う際の“前提条件”と注意点(痛みが強い時/整形外科来院)

筋トレはすべり症の改善をサポートする手段のひとつですが、「痛みが強い時」や「しびれが出ている時」は無理をしないことが基本です。無理に動かすと、炎症が悪化する場合もあるため、まずは安静にして専門家のチェック(触診や検査)を受けることがすすめられています。

整形外科や理学療法士による確認を経て、自分の体の状態に合わせた運動を選ぶと安心です。特に、筋トレ前後のストレッチや呼吸を意識した動作を取り入れることで、より安全に続けられるといわれています。

引用元:https://co-medical.mynavi.jp/contents/therapistplus/lifestyle/beauty/21209/

―――

#すべり症 #筋トレ方法 #体幹強化 #腰痛予防 #インナーマッスル

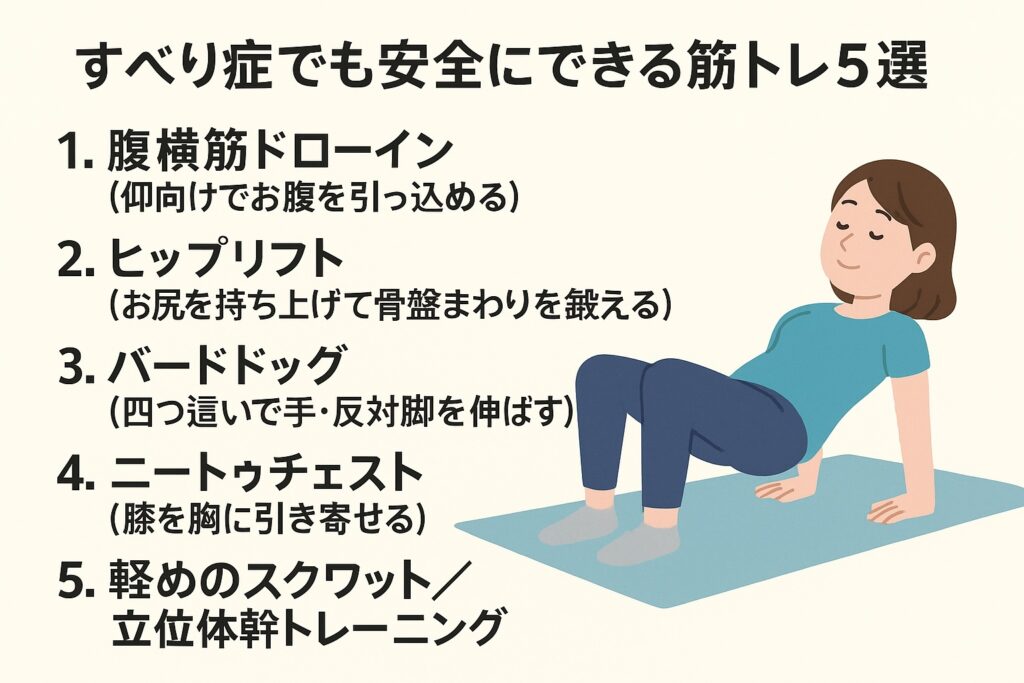

2.すべり症でも安全にできる筋トレ5選

腰椎すべり症の方でも、体に負担をかけずに行える筋トレはいくつかあります。ここで紹介する5つは、腰を反らさずに体幹を安定させることを目的としたメニューです。どれも自宅でできる内容なので、痛みが落ち着いている時期から少しずつ取り入れてみましょう。

腹横筋ドローイン(仰向けでお腹を引っ込める)

床に仰向けになり、膝を立ててリラックスします。鼻から息を吸いながらお腹を軽く膨らませ、口からゆっくり息を吐きながらお腹をへこませていきます。このとき、腰を反らさないように意識するのがポイントです。

1回10〜15秒を目安に、5回ほど行うのが一般的とされています。深い呼吸を意識すると、インナーマッスル(腹横筋)にしっかり刺激が入りやすいそうです。

引用元:https://ichiru-seitai.jp/post-8268/

ヒップリフト(お尻を持ち上げて骨盤まわりを鍛える)

仰向けに寝て膝を立て、かかとを床につけたままゆっくりお尻を持ち上げます。背中から膝までが一直線になる位置で3〜5秒キープし、ゆっくり戻します。

腰を反らせず、太ももやお尻で体を支えるイメージが大切です。10回×2セットを目安に行うと良いとされています。

引用元:https://liora-cure.com/blog/suberi-kinntore6/

バードドッグ(四つ這いで手・反対脚を伸ばす)

四つ這いの姿勢で、片手と反対側の脚をゆっくり伸ばします。腰が反ったり、骨盤が傾いたりしないように注意しましょう。

手足を下ろすときも勢いをつけず、静かに戻すことで体幹の安定性が高まりやすいといわれています。左右交互に10回ずつ行うのが目安です。

引用元:https://co-medical.mynavi.jp/contents/therapistplus/lifestyle/beauty/21209/

ニートゥチェスト(膝を胸に引き寄せる)

仰向けで両膝を曲げ、両手で膝を抱え込むようにして胸へ引き寄せます。このとき、呼吸を止めないように注意しながら、5〜10秒キープします。

腰を反らせず、太ももの裏やお尻のストレッチ感を感じながら行うと効果的だと言われています。1回あたり3セットを目安に。

軽めのスクワット/立位体幹トレーニング

壁に背中をつけて、軽く膝を曲げるだけでも太ももやお尻、体幹が鍛えられます。膝がつま先より前に出ないように注意し、呼吸を止めずに10回×2セットを行いましょう。

また、立ったまま腹横筋を意識してお腹をへこませる“立位ドローイン”も、すべり症の方におすすめとされています。

引用元:https://step-kisarazu.com/blog/すべり症-筋トレの方法|腰に優しい自宅トレー.html

#すべり症 #筋トレ方法 #ヒップリフト #体幹トレーニング #腰痛予防

3.避けるべき筋トレ・動作と注意ポイント

腰を大きく反らす背筋運動はNG(すべりを助長する可能性)

「腰椎すべり症」のある方がついやってしまいがちな“背筋をグッと反らす動き”ですが、実はこれが症状を悪化させてしまう可能性があると言われています。具体的には、うつ伏せで上体を起こすような運動や、腰をそらせて後方を向く動作など、腰椎に前方滑りのストレスを与えやすい動作です。 リハサク+1

腰を反らせると、椎間関節や椎間板にかかる負荷が増え、ずれが進む“きっかけ”となるケースが確認されているため、腰椎すべり症の方には控えるよう勧められています。 マイナビコメディカル+1

とはいえ、「背筋をまったく使えない」という意味ではなく、反らずに体幹やお尻・太ももなどを支える筋肉を意識して動かす方が、腰椎の安定化にはむしろ有効とされています。無理に反らせる運動ではなく「まっすぐ動かす・安定させる」トレーニングを選びましょう。

ひねりの強いトレーニング・ジャンプ動作・バーベル負荷大の筋トレは慎重に

腰をひねる動き、ジャンプなど衝撃を伴う運動、大きな重り(バーベルなど)を使った筋トレも、腰椎すべり症の方には慎重に扱うべき動作です。例えば、身体をひねるツイスト系やゴルフ・スキーなどの捻転動作では、腰椎に「ずれる前方向と横方向の力」がかかるとされ、腰椎すべり症の進行を助長する恐れがあると言われています。 マイナビコメディカル+1

また、ジャンプやバーベルスクワットなど“腰に強い衝撃や過大な荷重”がかかる筋トレは、筋力がある程度ついてから専門家の指導のもとで行った方が安心です。痛みが落ち着いていない段階で無理をすると、逆に腰椎のずれやすさを増してしまう可能性があります。 リハサク+1

ですので、腰椎すべり症という背景がある場合は「ひねらない」「跳ばない」「重過ぎない」という3つの“慎重ポイント”を頭に置いてトレーニングを選びましょう。

トレーニング中・後に“痛み・しびれ”が出たら中止&専門家に相談を

筋トレを続ける中で、「いつもと違う腰の痛み」「脚のしびれ」「動きが鈍く感じる」などの症状が出た場合は、すぐにその運動を中止し、専門家(理学療法士・整形外科医など)に相談するのが望ましいと言われています。無理に続けてしまうと炎症が長引いたり、滑りが進行する可能性もあります。 野中腰痛クリニック

特に、すべり症では“動作による腰の前方滑り”が体内で起こっていることも多く、症状が出たタイミングを見逃さないことが大切です。筋トレは“痛みが軽くなってから”始めるのが基本であり、痛みのピーク時やしびれが強い時は運動ではなく安静+専門家チェックが先行するべきとされています。 リハサク

また、専門家に相談してフォームを確認してもらったり、適切な強度・頻度・回復時間を調整してもらったりすることで、腰椎すべり症のリスクを抑えながら筋トレを続けやすくなります。

#すべり症 #筋トレ注意点 #腰痛予防 #腰椎安定化 #運動リスク管理

4.日常生活で腰を守る“筋トレ+動作習慣”

腰椎すべり症の改善や再発予防には、筋トレだけでなく「日常動作のクセ」を見直すことも大切だと言われています。ここでは、普段の生活で腰に負担をかけにくくする姿勢・動作・習慣づくりのポイントをまとめました。

姿勢チェック(椅子に座るとき・立つとき・歩くとき)

まず意識したいのが「姿勢」です。椅子に座るときは、深く腰をかけて背もたれに軽くもたれ、骨盤を立てるように座るのが理想とされています。浅く腰をかけて背中が丸まると、腰椎に負担が集中しやすいそうです。

立つときは、かかと・お尻・背中を一直線に保つイメージで。歩くときは小さな歩幅を意識し、上半身をまっすぐ保ちながらリズムよく歩くと、腰への衝撃が和らぐと言われています。

引用元:https://co-medical.mynavi.jp/contents/therapistplus/lifestyle/beauty/21209/

重い物の持ち上げ方・中腰姿勢の回避・長時間同じ姿勢を避ける

腰椎すべり症の方が気をつけたいのが“中腰姿勢”です。前かがみで物を持ち上げると、腰の前方滑りを助長するリスクがあるとされています。持ち上げるときは、膝を曲げて腰を落とし、太ももの力でゆっくり持ち上げるのがポイントです。

また、長時間同じ姿勢でいることも血流を悪くし、筋肉のこわばりや痛みにつながりやすいそうです。デスクワーク中は1時間に1回ほど立ち上がってストレッチをしたり、軽く背伸びをするなどして、こまめに体を動かすよう心がけましょう。

引用元:https://ichiru-seitai.jp/post-8268/

筋トレを習慣化するための“ながらトレーニング”のコツ(例えばテレビを観ながら・休憩中に)

「毎日トレーニングの時間を確保するのは難しい」という方でも、生活の中に“ながらトレーニング”を取り入れると継続しやすくなります。

例えば、テレビを観ながらドローインをする、歯磨き中に軽くヒップリフトの姿勢をとる、信号待ちのときに腹横筋を意識してお腹をへこませるなど、小さな積み重ねでも十分効果があるといわれています。

継続のコツは「完璧を目指さない」こと。1日数分でもいいので、無理なくできる範囲で体を動かす習慣をつくることが、結果的に腰を守る近道になるそうです。

引用元:https://step-kisarazu.com/blog/すべり症-筋トレの方法|腰に優しい自宅トレー.html

#すべり症 #腰痛予防 #姿勢改善 #ながらトレーニング #生活習慣

5.いつ受診すべき?筋トレだけでいい?整形外科・整体との連携

すべり症の改善を目指す際、「筋トレだけで本当に大丈夫?」と不安に思う方も多いでしょう。実際には、筋トレと並行して整形外科や整体などの専門的サポートを受けることが、安全かつ効果的だと言われています。ここでは、受診の目安や連携の流れを解説します。

症状が強い・神経症状(しびれ・歩行困難)が出ている場合の受診タイミング

筋トレを始める前に、まず確認しておきたいのが「痛みの程度」です。腰や脚に強い痛み、またはしびれや歩行のしづらさを感じる場合は、自己判断せず早めに整形外科へ来院することがすすめられています。

特に「長時間立っていられない」「脚に力が入りづらい」「お尻から脚にかけてしびれる」といった神経症状がある場合は、腰椎のすべりが神経を圧迫している可能性もあるといわれています(引用元:https://co-medical.mynavi.jp/contents/therapistplus/lifestyle/beauty/21209/)。

無理な筋トレを続けることで悪化するケースもあるため、痛みが強い時期は安静と専門的な検査を優先しましょう。

リハビリ・整体・手術が検討されるケースと筋トレの位置付け

腰椎すべり症では、症状の程度や生活への影響によって取るべき対応が変わるとされています。軽度〜中程度であれば、リハビリや整体で筋肉の柔軟性や姿勢バランスを整えながら、自宅で筋トレを併用するケースが多いようです。

一方で、神経の圧迫が強く、日常生活に支障をきたしている場合は、整形外科での手術が検討されることもあります。ただし、多くの方は保存的療法(運動+物理療法+生活改善)で経過観察を続けながら改善を目指すことが一般的だと言われています(引用元:https://ichiru-seitai.jp/post-8268/)。

つまり、筋トレは“単独の解決法”ではなく、医療的サポートと併用することで本来の効果を発揮しやすい立ち位置にあるといえるでしょう。

筋トレを行う上で“安全な流れ”=整形外科診察 → 動作確認 → 自宅トレーニングというステップ

すべり症の方が安全に筋トレを行うためには、次のような流れを意識すると安心です。

- 整形外科での触診・検査:まずは腰の状態や神経への影響を確認。レントゲンやMRIで骨・椎間板・神経の状態を把握します。

- リハビリ・整体で動作確認:理学療法士や整体師のもとで正しいフォームや動作制限を学びます。腰を反らせない・ねじらない・痛みを我慢しない、が基本です。

- 自宅トレーニングの継続:専門家のアドバイスを踏まえて、自分のペースで体幹トレーニングを継続していきます。

この「医療→指導→自宅トレーニング」という段階的な流れが、腰を守りながら筋力を育てる安全なステップだとされています(引用元:https://liora-cure.com/blog/suberi-kinntore6/)。

#すべり症 #整形外科 #整体 #筋トレ安全 #腰痛改善