爪 へこみ ストレスが気になる方へ。爪のへこみが“ストレスサイン”の可能性と、どんなメカニズムで生じるのか、また自宅でできるチェック&ケア法をわかりやすく解説します。放置せず毎日の生活習慣から見直しましょう。

1.爪のへこみって何?まずは“へこみ・凹み”の種類を知ろう

「最近、爪に小さなへこみができてる…」と気づいたことはありませんか? 爪の表面が波打ったり、細い溝のようなラインが入るのは、体や生活習慣の変化を反映しているサインのひとつだと言われています。ここでは、代表的な3つのタイプを紹介します。

“横溝”/“ボー線”/“点状凹み”などの基本説明

まずよく見られるのが「横溝(ボー線)」と呼ばれるタイプです。爪の成長が一時的に止まったり遅れたりすることで、横方向にスジ状のへこみが現れることがあります。これは強いストレスや発熱、栄養状態の変化などが関係すると言われています(引用元:https://www.skincare-univ.com/article/051720/)。

次に「点状のへこみ」は、爪の表面に小さな凹点がポツポツと出る状態です。外的な刺激(爪をいじる癖・ネイルによるダメージ)や、皮膚トラブルと関連するケースもあるそうです(引用元:https://medicalnote.jp/diseases/nail-depression)。

また、「波打つようなでこぼこ」は、成長途中の爪に負荷がかかったり、乾燥や手荒れが影響して生じることがあるとされています。

「へこみ」と「でこぼこ」「縦溝」との違い

一見似ていますが、「縦溝」は加齢や乾燥による自然な変化で、縦方向に細い線が走るのが特徴です。一方、「へこみ」や「横溝」は明らかに一時的な成長ストップを示すサインで、過去の体調やストレスの履歴を映しているとも言われています(引用元:https://www.kobayashi.co.jp/brand/comurecare/mechanism/)。

触ったときに滑らかでなく、明確な段差がある場合は注意が必要です。

へこみができるまでの爪の成長サイクル(成長停滞のサインとして)

爪は1か月に約2〜3mmほど伸び、根元(爪母)で作られた細胞が少しずつ押し出されることで表面が形成されます。この過程で栄養や血流、自律神経の働きが乱れると、一時的に成長が滞り、その時期の爪に溝が残ることがあるそうです。つまり「へこみ」は、数か月前の生活リズムやストレス状態を示す“体の履歴”とも言えます。

日常的なケアや生活習慣を見直すことが、健やかな爪を保つ第一歩とされています。

#爪のへこみ #ボー線 #ストレスサイン #爪ケア #爪の健康

2.ストレスが爪に与える影響:なぜ“爪のへこみ”が出るのか

「最近、爪に横線が入った」「爪の表面がデコボコしている」──そんな変化を感じたことはありませんか?実は、ストレスや過労、睡眠不足などによる体のバランスの乱れが、爪に“へこみ”として現れることがあると言われています。ここでは、その仕組みと見極めのヒントを紹介します。

ストレス/過労/睡眠不足 → 血流・自律神経の乱れ → 爪母への影響強いストレスを感じると、自律神経のバランスが乱れ、手先の血流が低下しやすくなると言われています。血流が滞ると、爪をつくる部分である「爪母(そうぼ)」への栄養や酸素の供給が一時的に弱まり、成長が止まったような状態になることがあるそうです。このときに形成されるのが、爪にできる横溝やへこみです。BLBはり灸整骨院によると、慢性的な疲労やストレスが続くと、血流障害や筋緊張の影響で爪先の変化が起こりやすくなるとされています(引用元:https://blb-seikotsuin.com/)。また、整体Oasisのコラムでは、過度な緊張や寝不足が続くと体の末端までエネルギーが届きにくくなり、指先の変化がストレスの“サイン”として現れることがあると紹介されています(引用元:https://seitai-oasis.com/)。さらに、みやがわ整骨院では「ストレスが続くと、自律神経の乱れにより爪母の働きが低下し、横溝や白い筋が出ることがある」と述べています(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com/)。

実際に「爪に横線=2〜3か月前の強いストレス」が出ているというセルフチェックのヒント爪の成長スピードは1か月に2〜3mmほどとされており、根元から約5mmの位置に横線が出ている場合、それは“2〜3か月前”の体調やストレス状態を反映していると言われています。TBSテレビの健康特集でも、爪の横溝は「過去のストレスや体調不良の履歴」として現れることがあると紹介されていました(引用元:https://topics.tbs.co.jp/article/detail/?id=3705)。つまり、今の自分の生活だけでなく、少し前の無理や疲れが“爪に残っている”こともあるのです。

注意したい“ストレス以外の原因”(栄養不足・鉄・亜鉛・疾患)との見分け方ただし、爪のへこみや溝がすべてストレス由来とは限りません。FDocによると、鉄分や亜鉛などのミネラル不足、ビタミンB群の欠乏、さらには貧血などの疾患が関係することもあるとされています(引用元:https://fdoc.jp/byouki-syoujou/)。また、athlete.salonでは、運動習慣による負荷や外傷、ネイルケアの刺激などが爪母にダメージを与えるケースもあると解説しています(引用元:https://athlete.salon/blog/nail-symptoms-013/)。さらに、かりまつ皮フ科(引用元:https://k-arimatsu.jp/)では、糖尿病や甲状腺の異常など内科的な要因が背景にあることもあると紹介されています。原因が複合していることも多いため、複数の指に変化が見られる場合や、色の変化を伴う場合は専門家に相談してみることがすすめられています。

#爪のへこみ #ストレスサイン #爪母 #自律神経の乱れ #セルフチェック

3.セルフチェック:自分の爪に“へこみサイン”が出ていないか確認しよう

爪は健康状態を映す「小さな鏡」とも言われています。普段あまり意識して見ない部分ですが、実は体の内側の変化を早めに知らせてくれることがあるそうです。ここでは、自分でもできる“爪のへこみセルフチェック”を紹介します。

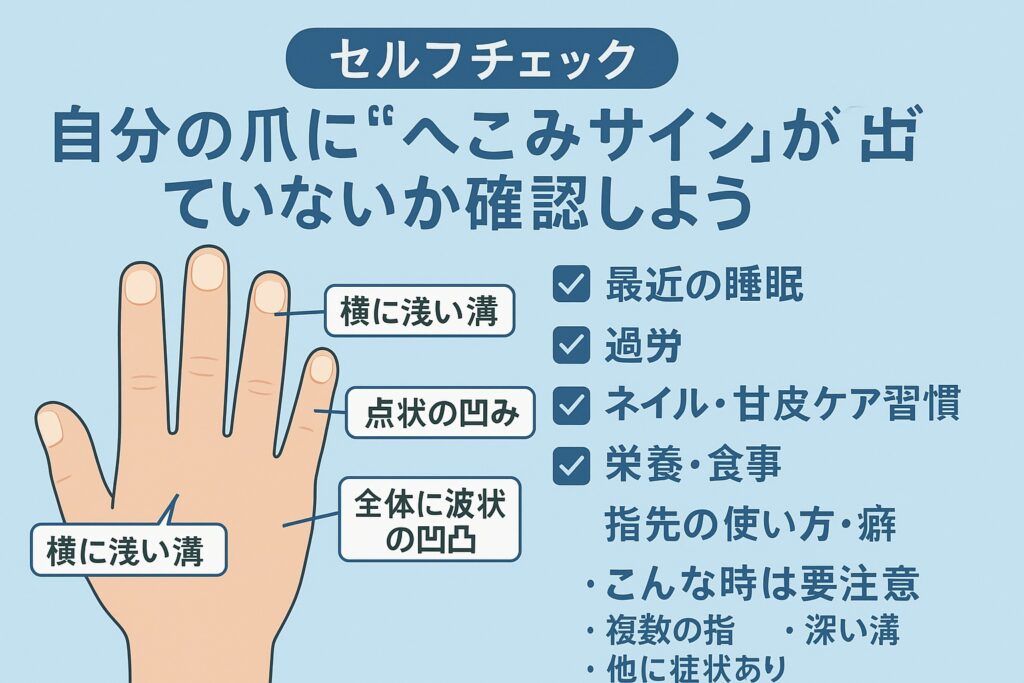

写真付きチェックリスト(例:横に浅い溝、点状の凹み、全体に波状の凹凸)

まずは鏡の前や自然光の下で、爪の表面をじっくり観察してみましょう。

以下のような状態が見られる場合は、体や生活リズムの変化が影響しているかもしれません。

- 爪に**横方向の浅いスジ(横溝)**がある

- 表面に小さな点状の凹みが見える

- 爪全体が波打つようにボコボコしている

- 色ムラや白い線が部分的に出ている

- 以前よりも爪が薄く、割れやすくなった

これらは一時的なストレスや睡眠不足、栄養バランスの乱れなどで起こることがあると言われています(引用元:https://medicalnote.jp/diseases/nail-depression、https://fdoc.jp/byouki-syoujou/)。

スマホのライトを当てて見たり、写真に撮って記録しておくと、変化に気づきやすくなります。

チェック項目例:最近の睡眠/過労/ネイル・甘皮ケア習慣/栄養・食事/指先の使い方・癖

爪の変化は、生活習慣と深く関係しています。以下の項目を思い返してみましょう。

- 最近、睡眠が浅い・寝不足が続いていないか

- 仕事や家事で過労気味ではないか

- ネイルやジェル、甘皮ケアで負担をかけていないか

- 食事のバランスはとれているか(鉄・亜鉛・ビタミンB群)

- 指先の癖(爪をいじる・噛む・押し付けるなど)はないか

こうした積み重ねが爪母(爪を作る部分)に影響し、へこみや溝となって現れることがあるそうです(引用元:https://athlete.salon/blog/nail-symptoms-013/)。

「最近ちょっと忙しかったな」と思い当たる方は、少しペースを緩めることも大切です。

「こんな時は要注意」のサイン(例:複数の指/深い溝/他に症状あり)

セルフチェックで以下のようなサインがある場合は、注意が必要とされています。

- 複数の指に同じようなへこみが出ている

- 深い溝や爪が変形している

- **色の変化(黒ずみ・白濁)**がある

- 体調不良や抜け毛・肌荒れを伴っている

こうした場合、ストレスだけでなく栄養不足や疾患の影響が考えられるため、皮膚科など専門機関に相談することがすすめられています(引用元:https://k-arimatsu.jp/)。

早めに気づくことで、原因の改善やケアがスムーズに行えるとされています。

#爪のへこみ #セルフチェック #ストレスサイン #生活習慣 #爪の観察

4.生活習慣でできる対策&ケア法:爪だけでなく“体・心”を整える

「爪がへこんでしまった」と気づいたとき、つい爪そのものに意識が向きがちですが、実は心と体のバランスを整えることが根本的なケアにつながると言われています。ここでは、ストレスケアから食事、指先の具体的なお手入れまで、今日からできる対策を紹介します。

ストレスマネジメント法(深呼吸・軽いストレッチ・スマホ断ちなど)

ストレスが続くと自律神経のバランスが崩れ、血流が滞りやすくなるため、爪母(爪を作る部分)に必要な栄養が届きにくくなるとされています。

まずは、深呼吸や軽いストレッチを1日数回取り入れてみましょう。呼吸を整えるだけでも副交感神経が優位になり、リラックス効果があるそうです。

また、寝る前のスマホ断ちも効果的です。ブルーライトを浴び続けると脳が興奮状態になり、睡眠の質が下がることが報告されています。短時間でも“何も考えない時間”を作ることが、爪の健康にも良い影響を与えると言われています。

血流・栄養改善(鉄・亜鉛・ビタミンB群/水分補給/手先の保湿)

みやがわ整骨院では、爪の凹みや筋が出やすい方は「鉄分・亜鉛・ビタミンB群」の不足や血行不良が関係している場合があると解説しています(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com/)。

また、美的.comでも、爪の健康を保つためには血流を促す温活習慣(手首を温める・軽く指をもむ)や水分補給が重要とされています(引用元:https://www.biteki.com/)。

乾燥は爪の層を弱らせる要因にもなるため、ハンドクリームや保湿オイルで手先を保護するのもおすすめです。特にお風呂上がりや寝る前の保湿は、浸透しやすく効果的と言われています。

指先ケア具体的手順(甘皮を無理に剥がさない/保湿オイル/爪切り・やすりの使い方)

爪を美しく保つには、日々の小さなケアが欠かせません。まず、甘皮を無理に剥がさないこと。甘皮は爪と皮膚を守るバリアの役割を果たしており、無理に取ると炎症や爪の変形につながることがあるそうです。

爪切りを使う際は、一気に切らずにやすりで整えるように短くしていくのがポイントです。

さらに、爪先や甘皮部分には保湿オイルを1日1〜2回なじませることで、乾燥や割れを防ぎやすくなると言われています。

ネイル・生活習慣の見直し(ネイル過多・爪噛み・手仕事で指先に負荷がかかる習慣)

ネイルを頻繁に繰り返したり、ジェルオフの際に強く削る習慣は、爪の表面を弱らせる要因になるそうです。ときどき**“お休み期間”を作る**ことで、爪の再生を促すことがすすめられています。

また、無意識のうちに爪を噛んだり、指先を強く使う癖(家事やPC操作など)も爪母に負担をかけることがあるため、定期的に意識して力を抜くようにしましょう。

爪は体の一部。見た目のケアだけでなく、「心と体を整える習慣」が結果的に健康な爪を育てることにつながると言われています。

#爪ケア #ストレスマネジメント #生活習慣改善 #保湿ケア #血流促進

5.病院を考えるタイミング/受診時に伝えるべきポイント

「爪のへこみくらいで病院に行くべき?」と迷う方も多いと思います。実際、軽度のへこみはストレスや生活リズムの乱れが原因で一時的に出ることもありますが、変化が続く場合は体のサインであることもあるそうです。ここでは、来院の目安や伝えておきたいチェックポイントを紹介します。

いつ“医療機関来院”を検討すべきか(急な変化・複数の指・色や厚みの変化)health.eonet.jpによると、**「急に爪の色や厚みが変化した」「複数の指で同じようなへこみがある」**場合には、皮膚や血流の異常が関係していることもあるとされています(引用元:https://health.eonet.jp/prevention/4105176.html)。特に以下のようなケースでは、早めに医療機関へ相談するのがすすめられています。

爪のへこみが数か月以上続いている爪の色が黒ずむ、白く濁る、黄色くなる爪が厚くなる、割れやすくなる複数の爪に同時に症状が出ている皮膚のかゆみや炎症を伴っている

皮膚科・内科・血液内科などどこに行くか/来院時に伝えるべきチェックポイント爪の異常は皮膚だけでなく、体の内側の不調と関係している場合もあります。一般的にはまず皮膚科を受診し、必要に応じて内科や血液内科で検査を受ける流れになることが多いと言われています。来院時には次のような情報を整理しておくとスムーズです。

爪の変化に気づいた時期(いつからか)ストレス・睡眠・栄養状態など生活リズムの変化使用している薬やサプリメントネイル・ジェルなどの施術履歴手や指先の使い方(家事・パソコン作業など)

来院前に準備しておきたい“爪の写真”や“生活習慣記録”症状の経過を伝える際、スマートフォンで撮った爪の写真が役立ちます。1〜2週間ごとに撮影しておくと、変化の様子を時系列で説明できるため、医師も判断しやすいそうです。また、「最近よく眠れていない」「食事の時間が不規則」といった生活記録メモを一緒に見せるのもおすすめです。見た目の変化と生活パターンを合わせて振り返ることで、ストレスや栄養状態などの関係性が見えやすくなると言われています。

#爪のへこみ #病院を受ける目安 #皮膚科 #生活記録 #健康サイン