太もも 内出血 治し方を知りたい方へ。打撲やあざによる太ももの内出血に対して、「いつ」「何を」「どう」すれば早く改善できるかを、応急処置・セルフケア・受診目安までわかりやすく整理しました。

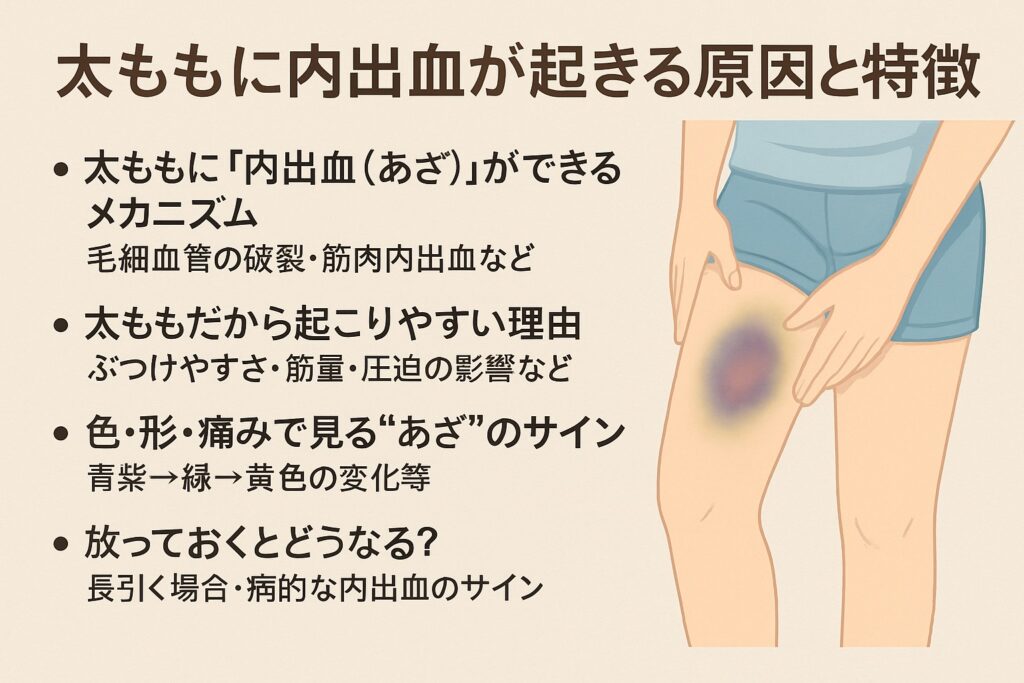

1.太ももに内出血が起きる原因と特徴

「気づいたら太ももにあざができていた」という経験、ありませんか?太ももの内出血は、軽い打撲や圧迫など、日常のちょっとした衝撃でも起こることがあります。ここでは、その原因と特徴をわかりやすく整理します。

太ももに「内出血(あざ)」ができるメカニズム(毛細血管の破裂・筋肉内出血など)

内出血とは、皮膚の下で細かい血管が破れて、血液が皮下組織ににじみ出る現象のことを指すと言われています。太もものように筋肉量が多い部位では、筋肉内での出血(筋内出血)も起こりやすく、見た目以上に広範囲に血液が広がるケースもあるそうです。強い衝撃や転倒のほか、長時間の圧迫(きつい衣服や座りっぱなし)でも発生することがあります(引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/internalbleeding-healquickly/)。

太ももだから起こりやすい理由(ぶつけやすさ・筋量・圧迫の影響など)

太ももは体の中でも特にぶつけやすく、ベッドやテーブルの角に軽く当てるだけでもあざができることがあります。また、血管や筋肉が多い部位のため、内出血が皮膚表面に出やすい傾向があるとされています。さらに、座る・立つといった動作の中で血流や圧力が変化しやすく、これも内出血を助長する一因になると考えられています。

色・形・痛みで見る“あざ”のサイン(青紫 → 緑 → 黄色の変化等)

内出血の色の変化は、体が血液中のヘモグロビンを分解していく過程を反映しています。初期は赤紫〜青紫、その後、数日かけて緑色→黄色へと変化していくと言われています。この色の推移は自然な回復過程の一部ですが、痛みや腫れが強い場合は別の損傷を伴っている可能性もあるため注意が必要です(引用元:https://www.kobayashi.co.jp/brand/comurecare/mechanism/)。

放っておくとどうなる?(長引く場合・病的な内出血のサイン)

通常、太もものあざは1〜2週間ほどで自然に薄くなっていくことが多いと言われています。しかし、1か月以上経っても消えない、何度も同じ場所に出る場合は、血管や血液の異常が隠れている可能性も考えられます。そのような場合は、整形外科や皮膚科などで一度検査を受けておくと安心です(引用元:https://medicaldoc.jp/symptoms/part_skin/sy0948/)。

#太もも内出血 #あざの原因 #色の変化 #筋肉内出血 #注意すべき症状

2.受傷直後~48時間以内の応急処置(RICE処置)

太ももの内出血が起きた直後は、「どのように対処するか」でその後の回復スピードが変わると言われています。まずは、基本となるRICE処置(Rest・Ice・Compression・Elevation)を意識して行動することが大切です。ここでは、各ステップのポイントと注意点を紹介します。

Rest(安静) – 動かさず休ませる重要性

まずは無理に動かさず、太ももをしっかり休ませることが基本です。筋肉や血管が損傷している状態で動かすと、再び出血が起きやすくなるとされています。痛みがあるうちは、立ったり歩いたりせず、座ったまま・横になったままで過ごすのがおすすめです。「これくらいなら平気」と思っても、安静時間を確保することで炎症の拡大を防ぎやすいと言われています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/internalbleeding-healquickly/)。

Ice(冷却) – 冷却の正しい手順・時間・頻度

冷却は、腫れや内出血の広がりを抑えるために欠かせません。保冷剤や氷をタオルで包み、1回15〜20分を目安に冷やします。直接肌に当てると凍傷の危険があるため、必ず布を挟むのがポイントです。時間を空けて1〜2時間ごとに繰り返すと、炎症反応を落ち着かせやすいと言われています(引用元:https://athletic.work/blog/thigh-bruise/)。

Compression(圧迫) – 包帯・テーピングの使い方と注意点

包帯やテーピングで軽く圧迫することで、内出血や腫れの拡大を抑えやすいとされています。ただし、強く巻きすぎると血流を妨げてしまうことがあるため、指1本が入る程度のゆとりを持たせましょう。寝るときは一度外して、皮膚の状態を確認しておくと安心です。最近では、伸縮性のある医療用テープやサポーターも多く販売されています。

Elevation(挙上) – 心臓より高く保つメリットと実践方法

脚を心臓より高い位置に保つことで、重力の影響を利用して血液の逆流を防ぎ、腫れや内出血を軽減しやすくなるとされています。クッションやバスタオルを重ねて太ももを少し高くするだけでも効果的です。寝ている間も無理のない範囲で高さを保つようにしましょう(引用元:https://healthcarejapan.com/)。

やってはいけないNG行動(熱めのシャワー・強く揉む等)

受傷直後の48時間以内にやってはいけないのが、「温める」「強く揉む」「長時間立ちっぱなしにする」といった行動です。これらは血管を拡張させて出血を悪化させる可能性があるとされています。特に入浴時の熱いシャワーは避け、ぬるめの温度で短時間に留めましょう。無理にマッサージすると、皮下出血が広がってしまうこともあります。

#太もも内出血 #RICE処置 #冷却の方法 #圧迫と挙上 #内出血の応急ケア

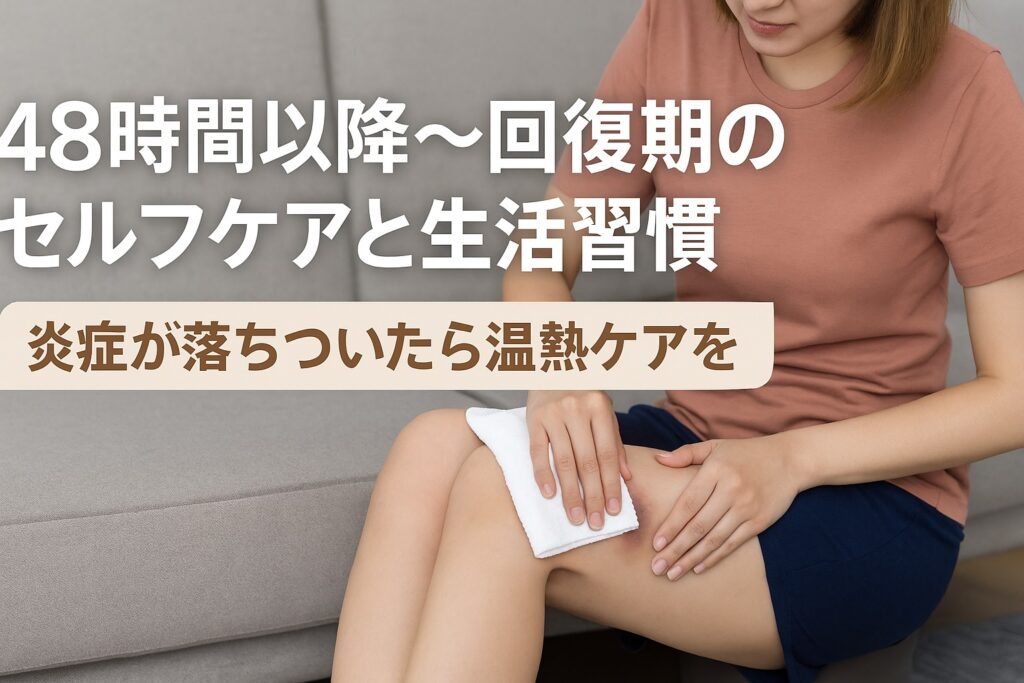

3.48時間以降~回復期のセルフケアと生活習慣

受傷から2日ほど経ち、痛みや腫れが落ち着いてきたら、体の回復をサポートする段階に入ります。この時期は「冷やす」から「温める」へとケアの方向を切り替え、血流を促しながら自然な修復を助けることがポイントだと言われています。ここでは、48時間以降にできるセルフケアや生活の工夫を紹介します。

炎症が落ち着いたら温熱ケアを取り入れるタイミング・方法(蒸しタオル・ぬるま湯)

痛みや腫れが引いたら、温熱ケアを取り入れると良いとされています。蒸しタオルやぬるま湯で温めることで、血管が広がり、老廃物の排出や修復に必要な酸素・栄養素の供給を促しやすくなるそうです。目安としては、受傷から48時間以上経ち、熱感や強い痛みがない状態で始めるのが安心です。タオルを40〜42℃ほどに温め、1回15分程度を目安に行うと良いでしょう(引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/internalbleeding-healquickly/)。

軽いストレッチ・筋肉のほぐし – 血流促進のためのコツ

血流を促すには、無理のない範囲で軽いストレッチを行うのも有効だと言われています。太ももを軽く伸ばしたり、膝を曲げ伸ばしするなど、痛みのない範囲で動かすことで筋肉の緊張が和らぎ、回復の流れを助けやすくなります。ただし、痛みが再発するほどの負荷は避け、少しずつ可動域を広げる意識が大切です。ウォーキングなどの軽運動を取り入れるのも良いとされています(引用元:https://athletic.work/blog/thigh-bruise/)。

栄養・睡眠・入浴・アルコールの関係 – 回復を促す生活習慣

体の修復には、タンパク質・ビタミンC・鉄分を含む食事が欠かせません。これらの栄養素は血管の修復やコラーゲン生成に関係しており、内出血の改善を助けるとされています。また、睡眠中に分泌される成長ホルモンも回復に役立つと言われているため、質の良い睡眠を意識しましょう。入浴はぬるめ(38〜40℃)にして血流を促し、反対にアルコールは血流を過剰に増やすおそれがあるため控えめにするのがおすすめです(引用元:https://healthcarejapan.com/)。

市販塗り薬・保護具(ヘパリン類似物質・包帯)活用法

あざや内出血の改善サポートには、ヘパリン類似物質配合の市販薬を使う方法もあります。これらは血行を促し、皮下のうっ血をやわらげる働きがあるとされています。包帯やサポーターで適度に保護することも、再びぶつけるリスクを減らす助けになります。ただし、皮膚にかぶれやすい人はパッチテストを行うなど注意が必要です。製品の用法・用量を守って使うようにしましょう(引用元:https://www.kobayashi.co.jp/brand/comurecare/mechanism/)。

日常生活で気をつけたいこと(ぶつけ直し・強い運動再開のタイミング)

せっかく回復してきても、再び同じ部位をぶつけてしまうと悪化することがあります。外出時や運動前は、衣服やサポーターで太ももを保護しておくのが安心です。また、ジョギングや筋トレなどの負荷をかける運動は、痛みや違和感が完全になくなってから再開するのが望ましいと言われています。焦らず、体のサインを確認しながら少しずつ戻していくことがポイントです。

#太もも内出血 #回復期ケア #温熱療法 #ストレッチ方法 #生活習慣改善

4.早く治すために知っておきたい+αのケア

太ももの内出血は、基本の応急処置とセルフケアを続けることで自然に改善していくことが多いですが、「少しでも早く治したい」と思う方も多いでしょう。ここでは、血流や姿勢の工夫、専門家によるアプローチなど、+αで意識しておきたいポイントを紹介します。

血流・リンパ・姿勢の観点からの“再出血を防ぐ体づくり”

内出血後の回復期には、血流やリンパの流れを整えることが大切だと言われています。例えば、長時間同じ姿勢を続けずに、1時間に1回は立ち上がって軽く動かすことで、リンパの滞りを防ぎやすくなるそうです。また、猫背や反り腰のような姿勢の崩れは、太ももへの圧力を高めて血流を妨げる場合があります。座るときは背筋を軽く伸ばし、膝を直角に保つ意識を持つと良いでしょう。筋力バランスを整えるストレッチや軽いウォーキングも、再出血予防につながると言われています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/internalbleeding-healquickly/)。

あざが引くまでの期間・個人差(“1週間で…”“1ヶ月以上…”)

内出血の回復期間は人によって異なります。一般的には、軽い打撲なら1週間前後で色が薄くなり、完全に引くまで2〜3週間ほどかかることが多いとされています。一方で、筋肉の深い部分まで出血している場合や、高齢の方・血流が悪い方では、1ヶ月以上かかることもあるそうです。色の変化(青紫→緑→黄色)は、体が血液成分を分解していく過程を示す自然な流れです。焦らずに、変化を観察しながら回復を待ちましょう(引用元:https://athletic.work/blog/thigh-bruise/)。

よくある“疑問・質問”と答え(例:ぶつけていないのに内出血?/マッサージしていい?)

「ぶつけた覚えがないのに内出血がある」というケースでは、加齢や薬の影響(抗血小板薬など)、毛細血管の弱りが関係している場合もあると言われています。また、「マッサージしてもいいの?」という質問も多いですが、炎症が残っている時期に強く揉むと、再出血を起こすおそれがあります。痛みや熱感がなくなり、色が黄色っぽくなってから優しく撫でるようにマッサージを行うのが目安です。無理に刺激を与えず、温熱ケアとの併用がおすすめです(引用元:https://healthcarejapan.com/)。

専門家(整骨院・整形外科)での施術概要(電気治療・超音波・筋膜リリースなど)

「なかなか引かない」「範囲が広い」といった場合は、整骨院や整形外科での専門的なアプローチが役立つことがあります。整骨院では、電気刺激(低周波・干渉波)による血流促進、超音波施術による深部組織への刺激、筋膜リリースなどが行われるケースがあると言われています。これらの施術は痛みを伴わず、自然な回復をサポートする目的で用いられています。一方で、整形外科では、必要に応じてエコー検査やレントゲンで出血の深さを確認することもあります(引用元:https://medicaldoc.jp/symptoms/part_skin/sy0948/)。

#太もも内出血 #早く治す方法 #あざの回復期間 #整骨院施術 #再出血予防

5.こんな時は医療機関へ/受診目安と通知サイン

太ももの内出血は多くの場合、時間の経過とともに自然に改善していくと言われています。しかし、中には放置すると悪化するケースや、思わぬ疾患が隠れている場合もあるようです。ここでは、**「どんな時に医療機関を受診すべきか」**の目安と注意サインを整理していきます。

痛みが強い・出血量が多い・動けない時のチェックポイント

まず、内出血に伴って「痛みが強い」「太ももが腫れ上がっている」「動かすと激痛が走る」といった場合は、早めに整形外科などの医療機関に相談した方が良いとされています。特に、転倒や打撲後に歩けない・膝が曲げ伸ばしできないなどの症状がある場合は、骨や筋肉の損傷を伴っている可能性もあるそうです。また、出血量が多く太もも全体が赤黒く変色しているような場合は、深部の出血(筋肉内や関節内)が起きているケースも考えられます(引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/internalbleeding-healquickly/)。

1か月以上改善しない・頻繁に同じ部位にできる時に考えられる病気(紫斑・血液凝固異常)

内出血が1か月以上続いたり、特にぶつけた覚えがないのに頻繁に同じ場所にあざができる場合は、血液や血管の異常が関係している可能性もあると言われています。たとえば、加齢による血管のもろさのほか、紫斑病・血小板減少・血液凝固異常などの疾患が原因となるケースもあります。これらは外見では判断しづらいため、医師による血液検査を受けて原因を調べることがすすめられています(引用元:https://medicaldoc.jp/symptoms/part_skin/sy0948/)。

受診先(整形外科・皮膚科・整骨院)・初診で伝えるべき症状・準備すること

来院の際は、「痛みの出た時期」「あざの広がり方」「ぶつけた部位」「服薬中の薬(特に血液をサラサラにする薬)」などをメモしておくとスムーズです。

- 整形外科:骨折・筋損傷・関節出血の可能性を確認するためのレントゲンや超音波検査を行う場合があります。

- 皮膚科:皮下出血や紫斑など、皮膚や血管の状態を中心にチェックします。

- 整骨院:外傷後の筋肉ケアや血流改善のための施術(電気・温熱・ストレッチ補助)を受けるケースもあります。

どの機関でも、**「痛みがどの動作で出るのか」**を具体的に伝えると、原因の特定につながりやすいと言われています。

まとめ:セルフケアの限界と「早めの判断」の重要性

内出血の多くは自然に改善するものの、「痛みが増している」「色が濃くなって広がっている」「しびれを伴う」といった場合は、自己判断で様子を見るよりも早めに医療機関で確認してもらう方が安心です。

セルフケアには限界があり、専門的な検査でしか分からない原因もあります。「おかしいな」と感じた段階で来院することで、回復の遅れや再発を防ぎやすくなると言われています。

#太もも内出血 #受診目安 #整形外科と皮膚科 #内出血が長引く原因 #早めの相談が安心