吐き気に効くツボを知っておけば、乗り物酔いや胃のムカムカ、つわりなどの不快感を手軽に緩和できます。位置・探し方・押し方までわかりやすく解説します。

1.吐き気が起こるメカニズム

「吐き気に効くツボ」を探る前に、まず「なぜ吐き気が起こるのか」を知っておきましょう。例えば、胃や腸の調子が乱れると、内容物の停滞やガスの発生によって、脳にある「嘔吐中枢」が刺激されて、ムカムカ感や吐き気につながると言われています。

また、ストレスや緊張などで自律神経が乱れ、胃腸の動きが鈍くなったり、血流が低下したりすることでも「吐き気」が誘発されるケースがあります。

さらに、乗り物酔いやホルモンの変化(妊娠中のつわりなど)、薬の副作用など複合的な原因が重なることで、吐き気として身体がサインを出しているとも整理できます。

つまり、吐き気は単なる「胃がムカムカした状態」だけではなく、消化器・自律神経・ホルモン・内耳など複数の要素が絡みあった結果と理解できるわけです。

ツボ療法の考え方

では、こうした吐き気のメカニズムとどう「ツボ(経穴)」がつながるのかを見ていきましょう。東洋医学では、「気・血・水」の巡りが滞ることで、体のバランスが崩れ、吐き気などの不快感が生じると考えられています。

この観点から、ツボを刺激することで「気や血の流れを整え」、「消化器や自律神経の働きを穏やかにサポートする」ことが期待されているのです。

具体的には、例えば手首の内側にある「内関(ないかん)」というツボが、自律神経のバランス調整・胃腸機能のサポートに用いられることが報告されています。

ただし大切なのは、「ツボ療法=万能」ではなく、あくまで “補助的なセルフケアのひとつ” と位置づけられているという点です。症状が長引く・激しい場合は医療的な検査を受けることが推奨されています。

このように、「なぜ吐き気が出るのか」を理解したうえで、「どこのツボをどのように押せばいいか」を知ることが、自宅でのセルフケアにおいても大きな安心材料となるでしょう。

#吐き気に効くツボ

#自律神経と胃腸のバランス

#東洋医学セルフケア

#内関ツボ活用

#ツボで体の巡りを整える

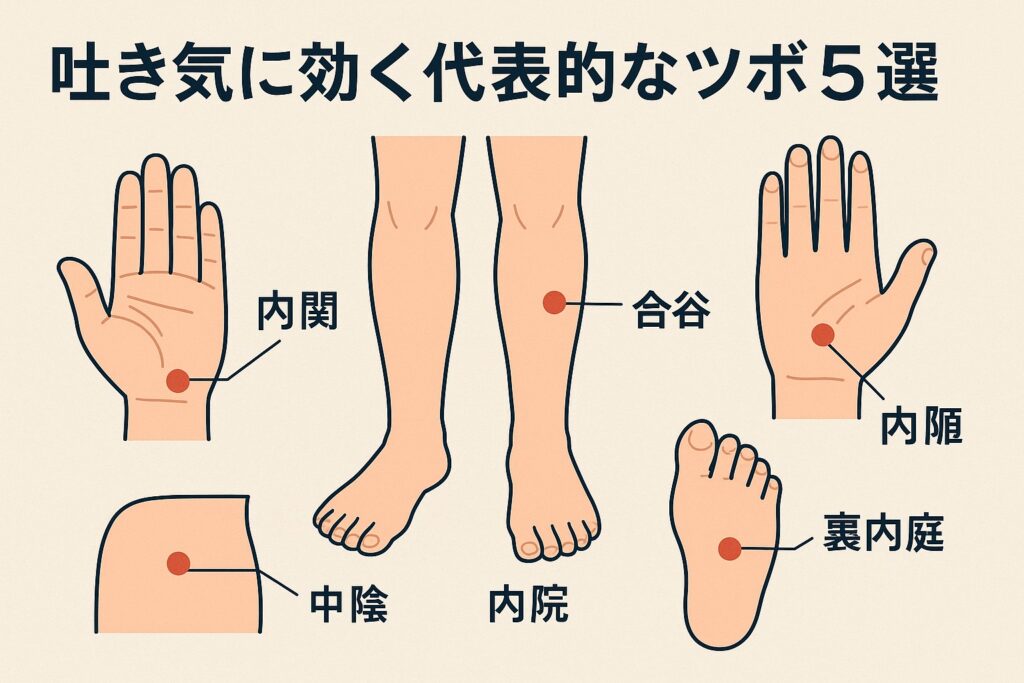

2.吐き気に効く代表的なツボ5選とその探し方

ここでは「吐き気に効くツボ」を5つご紹介しつつ、それぞれの探し方を会話調で自然に説明していきますね。

「吐き気に効くツボ」というキーワードを意識して、一つひとつ丁寧に読みやすく書いてみます。

① 内関(ないかん)

「まずは手首まわりからやってみよう」と思ったあなたにおすすめなのがこの内関です。手のひらを上に向けて、手首のしわ(手関節横のシワ)の中央あたりから、指3本分ほどひじ側へ移動したあたりに位置すると言われています。

押すと「ズーン」と響くような感じがあることが多いので、『ここかな?』と感じられるポイントです。自律神経・胃腸の働きのサポートにも用いられることがあるツボです。

「手首のちょっと上?あ、ここかな?」という感覚で探すと見つけやすいですよ。

② 足三里(あしさんり)

次は足まわりのツボ、足三里です。膝のお皿(膝蓋骨)の下の外側のくぼみから、指4本分ほど下へ下がったところ、脛(すね)の外側あたりにあります。

「膝下のこのあたり?」というざっくりした目安があるので、鏡や座った状態で探すと見つけやすいです。胃腸(消化器系)と深くつながるツボとして古くから知られています。

「膝の下だから押しやすい」「椅子に座ったままでもできる」という点も使いやすいですね。

③ 合谷(ごうこく)

「手の中でもうひとつ押せるツボが欲しい」というときに役立つのが合谷です。手の甲で、親指と人差し指の骨が交わるあたりのくぼみ、少し人差し指側にあるポイントが目印です。

「ここ押すと気持ちいいな」と感じる場所が正解のことも多く、吐き気だけでなく頭・肩まわりの不快感にも登場します。

「手軽に押したい」「移動中でもできる」という方には合谷がぴったりです。

④ 中脘(ちゅうかん)

お腹のあたりにあるツボ、中脘も見逃せません。みぞおちとおへその中間点あたり、仰向けで膝を軽く立てた状態で探すと比較的見つけやすいと言われています。

吐き気や胃のムカムカがあるとき、「お腹押されてる感じ?」という場所で探してみてください。消化器系にアプローチするツボとしても活用されることがあります。

ただし、食後すぐ・満腹時には刺激を控えた方が良いという注意もあります。

⑤ 裏内庭(うらないてい)

最後は少し珍しい位置ですが、足の裏にある裏内庭というツボです。足の人差し指の裏の付け根近く、土踏まずに向かう部分に位置しています。

「足の裏を探すなんてめずらしい」という印象かもしれませんが、食欲不振・吐き気に関連して活用されることもあるツボです。つわり対策として紹介されることもあります。

「寝る前に足裏を少し刺激したいな」という時の選択肢として覚えておくと安心です。

以上、5つの代表的なツボとその探し方を紹介しました。「吐き気に効くツボ」というキーワードを意識して、押すときの位置や探し方も具体的に書いています。

セルフケアとして“ちょっと押してみようかな”という気軽な気持ちで始めていただければと思います。

最後に、紹介した内容をハッシュタグでまとめます。

#吐き気に効くツボ #内関ツボ #足三里ツボ #合谷セルフケア #中脘足裏ツボ

3.吐き気の種類別・ツボ押しのポイント

「吐き気に効くツボ」というキーワードを意識しつつ、シーン別に押し方のポイントをお話ししますね。どの吐き気に対して、どのツボが“使いやすいか”という視点で、わかりやすく書いていきます。

① 乗り物酔い・移動中の吐き気に対するツボ

「いきなり車酔いしちゃった…」という時には、まずは 内関(ないかん)が使いやすいツボと言われています。手首の内側、手のひらを上に向けた時に手首のシワから指3本分ほど肘側へ行ったあたりが目安です。押し方としては、親指の腹でゆっくり5秒くらい“押して→離す”を数回繰り返すのが良いとされています。

また、移動前にあらかじめこのツボを軽く刺激しておくと、「あ、ちょっと気持ち悪い予感…」という段階で活用できるとも言われています。

ポイントは「強くグイグイ」ではなく「指の腹でゆったりと押す」「呼吸を合わせて落ち着いて」がコツです。

② 食べ過ぎ・胃もたれからくる吐き気に対するツボ

食事の後に「ああ、ムカムカしてきた…」という時は、胃腸系・消化器系の働きが追いついていないサインかもしれません。そんな時には 足三里(あしさんり)が有効なツボだと言われています。膝のお皿の外側あたりから指4本分下がった、スネのやや外側に位置するツボです。

押し方としては、親指で「じんわり押す」または「5秒押して3秒休む」×数回というリズムが紹介されています。胃腸の動きを落ち着けたいときに◎です。

ただし、満腹直後や食直後すぐは、胃に負担をかけ過ぎないために “強く” 押さない方がいいとも言われています。

③ 妊娠中・つわりによる吐き気に対するツボ

「妊娠してからずっとムカムカして…どうにかしたい」という方には、先ほどの内関や足三里に加えて 裏内庭(うらないてい)という足裏のツボも押しやすく使われています。足の人差し指の裏あたり、足裏の少し膨らんだ部分が目安です。

こちらは「足を温めながら軽く押す」「就寝前に押す」など、リラックス状態で行うと効果的という声もあります。

ただし妊娠中は体が敏感になっているため、「押して気持ちいい程度」「痛みが強いなら中止」という注意が必要です。医療的な検査が必要な状態かどうか、併せて確認しましょう。

それぞれの場面ごとに「どの吐き気か」「どのツボか」「どう押すか(ポイント)」がイメージできるように書きました。「吐き気に効くツボ」を探したり押したりする際には、状態をまず確認して、自分に合ったツボを使ってみてくださいね。

(※本記事はあくまでセルフケアのヒントであり、症状が続く・重い場合は医師・専門家の検査を受けることをおすすめします。)

最後に、内容をハッシュタグにしてまとめます。

#吐き気に効くツボ #乗り物酔い対策 #胃腸不調セルフケア #つわりツボ #自律神経バランスケア

4.自宅でできるツボ押しセルフケア&生活習慣との組み合わせ

「吐き気に効くツボ」を日常生活の中で使いたいな、と思った時に役立つセルフケアと習慣の組み合わせをお話ししますね。自宅でサッとできる方法を、読みやすく、いくつかのパターンでご紹介します。

ツボ押し:基本的な手順と頻度

まず、ツボ押しそのものですが、例えば手首の「内関(ないかん)」などは、自律神経のバランスや胃腸の働きを調えるサポートに使われると言われています。

押し方としては、指の腹でゆっくり押して5秒ほど保持し、ゆるめるという「押して→離す」のリズムを3〜5回繰り返すとよいでしょう。

「日々忙しくて時間がない」という人には、テレビを見ながら、椅子に座ったまま片手で手首や足のツボを刺激する“ながらケア”もおすすめです。「強押し」ではなく「気持ちいいと感じる範囲」が大切だと言われています。

ただし、症状が続く・強い痛みがある・他の異常が併発しているような時は、ツボ押しだけに頼らず専門機関での検査を検討することが重要です。

生活習慣:ツボ押しを活かす日常の工夫

次に、ツボ押し効果を高めるための生活習慣も一緒に整えておきましょう。例えば、胃腸を休ませるために「食事後すぐにツボを押さない」「満腹直後は控える」などの配慮が好ましいと言われています。

また、冷えを感じたら足元を温めたり、深呼吸や軽いストレッチで自律神経に働きかけたりすることで、ツボ押しの効果を“つなげる”ことができます。ストレスや交感神経優位の状態が続くと、胃腸の働きが落ちやすくなるためです。

さらに、ツボ押しを習慣化するためには「毎日同じ時間帯(例:起床後/寝る前)に1〜2分行う」というルーチン化が有効です。習慣化することで“体が覚える”ので、いざ吐き気を感じた時にセルフケアを実践しやすくなります。

最後に、ツボ押しをしたからといって「これで絶対安心」というわけではありません。「体調を整える補助的な方法」という位置づけを持つことが大切です。気になる症状があるときは、来院を検討するきっかけとして活用してください。

以上、自宅でできる“ツボ押しセルフケア”と“生活習慣との組み合わせ”についてお伝えしました。「吐き気に効くツボ」というキーワードを意識しながら、日常に取り入れやすいヒントとして参考にしてもらえればと思います。

#吐き気に効くツボ #セルフケア習慣 #ツボ押し生活習慣 #胃腸調整ツボ #自律神経ケア

5.よくある質問(FAQ)&受診目安

「吐き気に効くツボ」を実践しつつ、「いつまでセルフケアで大丈夫?」「どんな時に来院を考えたらいい?」という疑問にも触れておきましょう。会話形式で、自然な流れでご案内します。

よくある質問(FAQ)

「ツボ押しって本当に効くの?」と疑問を持つ方も多いかと思います。実は、手首の「内関(ないかん)」などは吐き気やムカムカに対して補助的なサポートとして使われてきたと言われています。

「押したらすぐ楽になるの?」というと、即効というよりも“軽減の可能性がある”というイメージで捉えた方が安心です。強く押したり長時間刺激したりすると、逆に体に負担をかけることもあるため「気持ちいい圧で」ゆっくり押すのがポイントです。

また、「毎日やっても大丈夫?」という質問に関してですが、通常は問題ない頻度でセルフケアできるものの、体調の悪化を感じたらツボ押しだけに頼らず他の対応も考えた方がよいと言われています。

これらを踏まえて、「吐き気に効くツボ」というキーワードを意識しつつ、安心してセルフケアを継続できるようにしましょう。

受診目安:「ツボ押しだけでは足りない」サイン

セルフケアとしてツボ押しをしても、以下のような場合には、専門機関での検査を考えた方がいいと言われています。例えば:

- 吐き気に加えて、黒い便・血を吐いた・激しい腹痛・高熱がある場合。

- 何日も吐き気が続いて、食事や水分が摂れず、体重が減ってきたような時。

- 既往症があり、薬の副作用や他疾患の可能性があるとき。

- ツボ押しをしても一向に改善せず、むしろ症状が悪化していると感じる時。

こうしたサインがあれば「セルフケアでは限界かもしれない」と判断し、消化器内科や総合診療科などの来院を検討するのが安心です。記事内では「補助的なケア」としてツボ押しを位置づけつつ、命に関わる可能性を見逃さないように注意喚起することで、読者に信頼されるコンテンツとなります。

最後に内容をハッシュタグにしてまとめます。

#吐き気に効くツボ #セルフケアFAQ #ツボ押し注意点 #吐き気受診目安 #自宅ケアと専門対応