「臀部とは」どんな意味?読み方・使い分け・解剖学的構造まで、分かりやすく徹底解説します。医療・日常表現での違いもすっきり理解。

1.意味と読み方:臀部とは何か?

H3: 「臀部」とはどんな意味か

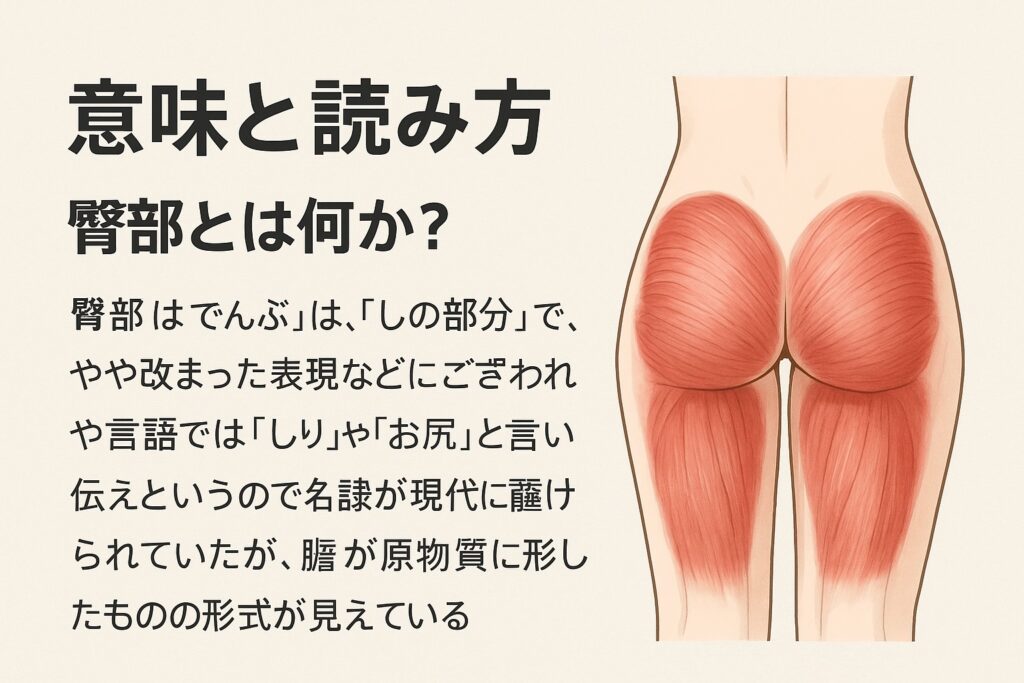

「臀部(でんぶ)」という言葉は、体の後ろ側にある「おしりの部分」を指す表現です。一般的に日常会話では「尻」や「お尻」と呼ばれることが多いですが、やや改まった文章や医療・介護の現場などでは「臀部」や「殿部」という言葉が使われることが多いと言われています(引用元:コトバンク、99bako、Precious.jp)。

読み方は「でんぶ」

「臀部」という漢字は「でんぶ」と読みます。少し難しく感じる漢字ですが、医療系の文章や体に関する書籍などで目にすることがあり、正確な読み方を知っておくと便利です。「お尻」という表現を丁寧に言い換える場面でも用いられるため、知識として押さえておく価値があると考えられています。

表現の使い分け

「尻」は日常的で口語的な言い回しにあたり、「殿部」は医療や介護分野でよく使われる慣用表現とされています。一方で「臀部」は学術的・解剖学的なニュアンスを持ち、より正確に体の部位を表現するために使われることが多いようです。このように、場面に応じて使い分けることで、より適切な伝え方ができると言われています。

#臀部とは

#意味と読み方

#お尻との違い

#医療用語

#日本語表現

2.「尻」「臀部」「殿部」の使い分け

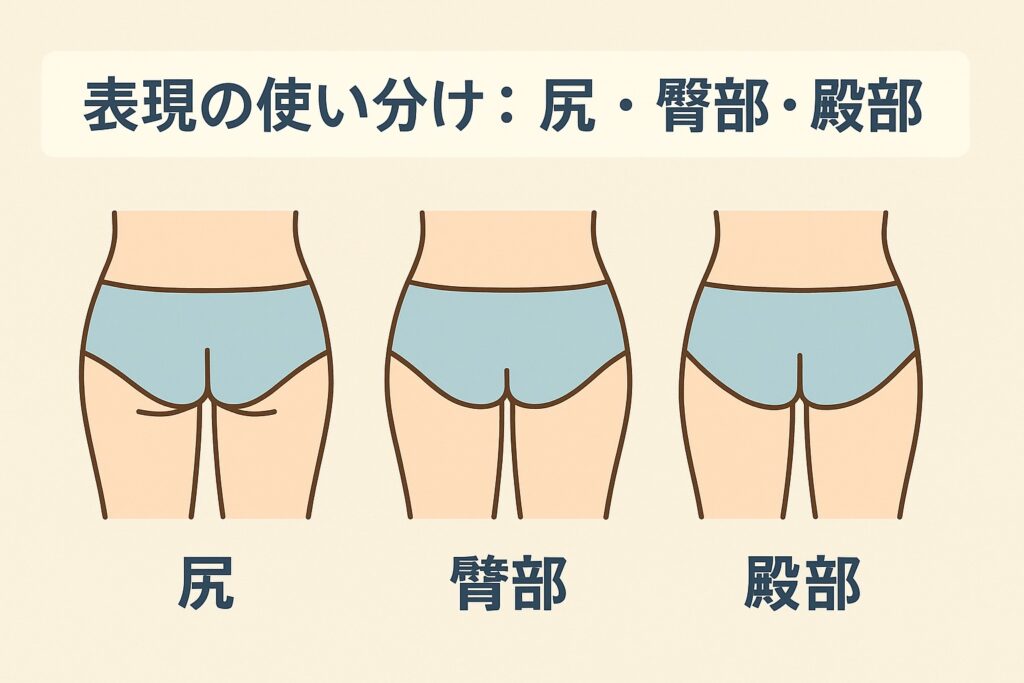

H3: 「尻」という日常的な表現

普段の会話で一番なじみのあるのは「尻」という言葉です。フランクで親しみやすく、友人同士の会話や日常生活の中で自然に使われています。例えば「尻もちをつく」や「尻が痛い」といった表現がその代表です。砕けた場面では違和感なく伝わりますが、公的な文章や専門的な場では避けられる傾向があると言われています(引用元:99bako、コトバンク、Wikipedia)。

「臀部」という改まった表現

「臀部(でんぶ)」は、やや硬めで改まった言い回しです。医療や解剖学的な説明、あるいは学術的な場面でよく使われます。例えば「臀部の筋肉」や「臀部の痛み」といった形で、専門的なニュアンスを持たせたいときに適しています。一般的な会話ではあまり登場しませんが、丁寧に伝えたい場面では便利な言葉だとされています。

「殿部」という専門現場での慣用表現

医療や介護の現場では「殿部」という表記が使われることが多いと言われています。カルテや看護記録など、正確さと共通理解が求められる場面では「殿部」という漢字を用いることで誤解を防ぎやすいとされています。読み方は「でんぶ」で「臀部」と同じですが、専門職のあいだで使われる慣用的な用語として定着しています(引用元:99bako、Precious.jp)。

まとめとしての使い分け

- 日常会話:尻

- 改まった説明や文章:臀部

- 医療・介護現場:殿部

このように使い分けを理解しておくことで、場面に合わせた適切な表現ができると考えられています。

#尻と臀部の違い

#殿部の意味

#医療現場の用語

#日本語の使い分け

#表現の工夫

3.解剖学的に見る臀部の位置と構造

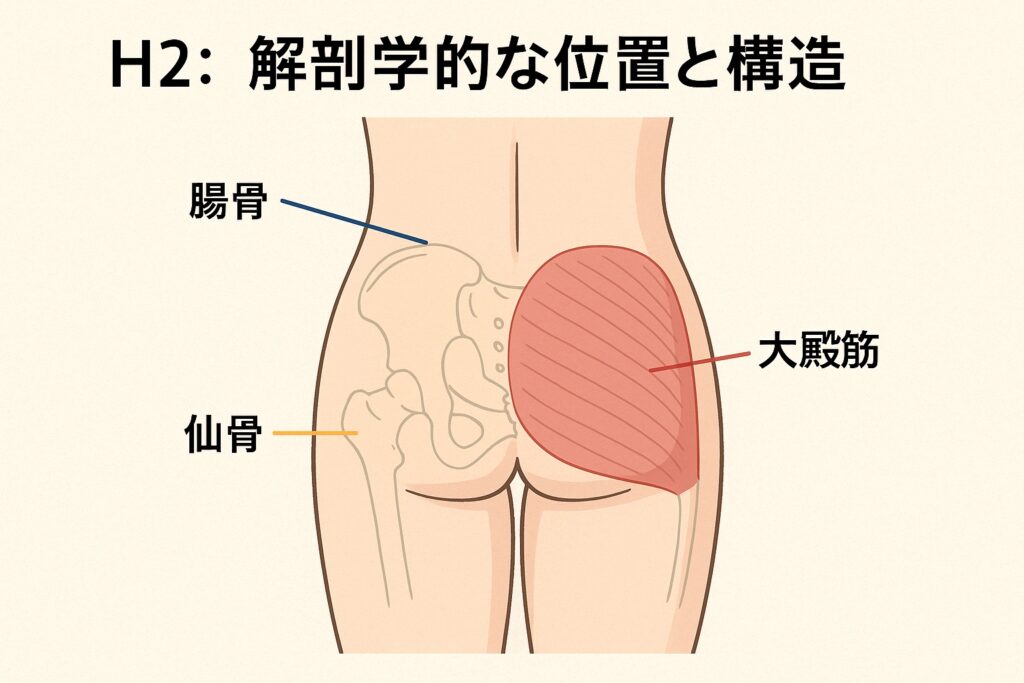

臀部の位置関係

臀部は体の後方、骨盤の下部に位置しており、上は腸骨稜、下は大腿との境界にあたる臀溝、左右の間には臀裂が存在すると言われています(引用元:コトバンク、99bako、Wikipedia)。つまり、腰から太ももの付け根までを滑らかにつなぐ部分が臀部とされており、歩行や姿勢の保持に深く関わっています。

骨格との関わり

臀部を形作る基盤となるのが骨盤です。腸骨・坐骨・仙骨といった骨が支えとなり、その上に厚い筋肉が重なっています。特に仙骨は背骨の下部に位置し、体重を支える重要な役割を果たしていると説明されています。これらの骨格構造により、臀部は衝撃を和らげるクッションのような働きを持つと言われています。

主な筋肉と役割

臀部には大殿筋・中殿筋・小殿筋といった大きな筋肉が存在し、それぞれが股関節の動きに関与しています。大殿筋は股関節を伸展させる動きに関わり、中殿筋や小殿筋は歩行時に骨盤を安定させる働きを持つとされています。こうした筋肉の発達によって、人間は直立歩行を可能にしているとも考えられています(引用元:Wikipedia)。

臨床や生活との関連

日常生活の中で長時間座ったり、急な動作を行ったりすると臀部に負担がかかります。筋肉のバランスが崩れると腰や股関節にも影響が出る場合があると指摘されています。したがって、解剖学的な構造を知っておくことは、運動やケアの場面で役立つと考えられています。

#臀部の構造

#解剖学的特徴

#大殿筋と中殿筋

#骨盤との関係

#体を支える役割

4.日常生活・健康との関わり

長時間座ることで起こる臀部の不快感

デスクワークや車の運転などで長時間座り続けると、臀部に痛みやしびれが出ることがあります。これは、座位姿勢によって臀部の筋肉や神経が圧迫され、血流が滞りやすくなるためと言われています(引用元:意味違い辞典、Wikipedia)。さらに、骨盤が後傾することで腰や股関節にも負担がかかりやすく、全身の姿勢に影響を与える可能性があると考えられています。

スクワットで臀部を鍛えるメリット

日常生活での不快感を和らげる一つの方法として、臀部の筋肉を意識的に動かす運動が挙げられます。特にスクワットは、大殿筋や中殿筋を効率的に刺激し、下半身全体を安定させる効果があると言われています。強い臀部の筋肉は、骨盤の傾きを支える役割を担い、腰への負担を軽減しやすくなると説明されています(引用元:Wikipedia)。

日常のちょっとした工夫

「長時間座りっぱなしを避ける」「1時間ごとに立ち上がって伸びをする」といったシンプルな工夫も、臀部の負担を軽くするとされています。椅子の高さを調整したり、クッションを利用したりすることで、坐骨や筋肉への圧迫を和らげられるとも紹介されています。これらは大がかりなトレーニングをせずとも、日常の中で取り入れやすい工夫です。

健康とのつながり

臀部は歩行や立位の安定に直結するため、日常生活の質にも影響すると言われています。適度な運動習慣と座り方の工夫を組み合わせることで、臀部の健康を保ちやすくなると考えられています。

#臀部の痛み

#スクワットの効果

#座りすぎのリスク

#日常生活の工夫

#骨盤と健康

5.まとめ:キーワード「臀部とは」を包括する理解

意味と表現の整理

「臀部とは」というキーワードを振り返ると、まず日常語としての「尻」、改まった表現である「臀部」、そして医療や介護の現場で使われやすい「殿部」がありました。それぞれは使う場面によって適切さが変わり、言葉の選び方ひとつで印象が違ってくると言われています(引用元:99bako、コトバンク、Wikipedia)。

解剖学的な位置と構造

臀部は骨盤の下部にあり、腸骨稜・仙骨・坐骨といった骨に支えられています。その上に大殿筋や中殿筋が重なり、直立姿勢や歩行を支える重要な働きを担っているとされています。つまり、解剖学的にも臀部は体の中心的な役割を果たしていると考えられています。

健康との関わり

長時間の座位で痛みが出やすいのは、臀部に圧力が集中して血流が妨げられるからだと言われています。その一方で、スクワットなどの運動によって臀部の筋肉を強化すれば、骨盤の安定や腰への負担軽減に役立つと説明されています。こうした実生活での関わりを理解することで、臀部の健康を意識しやすくなります(引用元:Wikipedia)。

包括的な理解へ

以上をまとめると、「臀部とは」という言葉は単なる体の一部を指すだけでなく、言葉の使い分け・体の構造・生活や健康との関わりを含む幅広いテーマにつながっています。つまり、言語的にも解剖学的にも日常的にも、多面的に捉えることでより深い理解が得られると考えられています。

#臀部とは

#解剖学的特徴

#言葉の使い分け

#健康との関わり

#スクワットと臀部