膝が重い・違和感を感じる方へ。その原因は筋力低下、姿勢のクセ、変形性膝関節症の初期など、放置すると進行することも。本記事では症状別に原因とセルフケア、受診の目安をわかりやすく解説します。

1.何となく膝が重い・違和感とは?~その「なんとなく」の本当の意味~

「最近、なんだか膝が重い気がする」「歩くときに少し違和感がある」――そんな感覚を覚えたことはありませんか。

日常生活の中で膝の異変を感じる瞬間は、決して珍しくありません。特にスポーツをしていない人でも、仕事や家事、ちょっとした動作の積み重ねで膝は負担を受けやすい部位と言われています(引用元:https://sakaguchi-seikotsuin.com)。

一過性の疲労の場合もある

膝の重さや違和感は、長時間の立ち仕事や歩行、階段の昇り降りなどによって一時的に起こることがあります。

こうした場合、筋肉や関節まわりの組織が疲労しているだけのことも多いと言われています。しばらく休むと症状が軽くなることもありますが、同じ状況が何度も続く場合は注意が必要です(引用元:https://knee-joint.net)。

初期の変形性膝関節症の可能性も

一見、軽い違和感のように感じても、初期の変形性膝関節症につながることもあるとされています。

この段階では「痛み」ではなく「重さ」や「こわばり」のほうが目立つため、本人も深刻にとらえないことがあります。しかし、進行すると軟骨がすり減り、動作の制限や慢性的な不快感が出る可能性があると言われています(引用元:https://saiseikai.or.jp)。

放置するリスク

軽い違和感を放置すると、関節や周囲の筋肉に負担がかかり続け、炎症や変形のリスクが高まるといわれています。

また、痛みを避けるための姿勢が新たな不調を招くこともあるため、早めの生活改善や専門家への相談が推奨されています。

気になるときは専門家に相談を

膝の重さや違和感が続く場合は、整形外科や接骨院などでの相談がすすめられます。触診や画像検査によって原因がはっきりすれば、適切な施術や生活アドバイスを受けることができるとされています。

#膝の違和感

#膝が重い

#変形性膝関節症

#初期症状

#生活改善

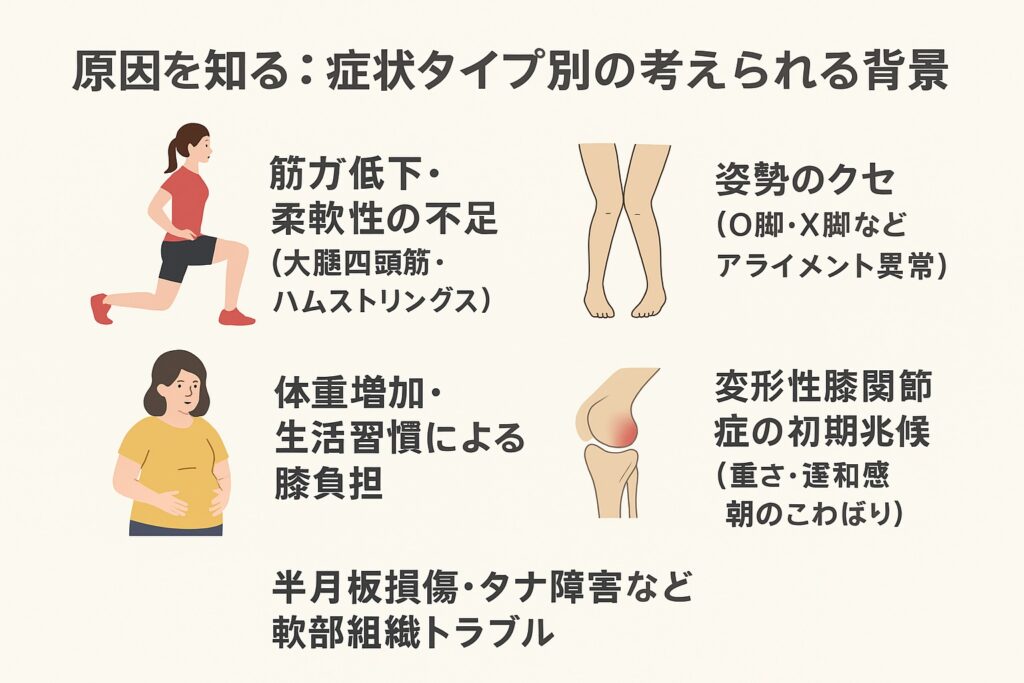

2.原因を知る:症状タイプ別の考えられる背景

膝が重い、違和感がある——そう感じたとき、その背景にはいくつかのタイプ別の原因が考えられると言われています。ここでは、代表的な要因を順番に見ていきます。

筋力低下・柔軟性の不足(大腿四頭筋・ハムストリングス)

大腿四頭筋やハムストリングスは、膝の安定を支える重要な筋肉です。これらが弱ってしまうと、歩行や階段の昇り降りなど日常の動作で膝にかかる負担が増えるとされています(引用元:https://knee-clinic.jp)。

また、筋肉が硬く柔軟性を失うと、関節の動きが制限され、膝周辺に「重さ」や「だるさ」を感じやすくなるといわれています(引用元:https://cell-clinic.jp)。

姿勢のクセ(O脚・X脚などアライメント異常)

立ち方や歩き方のクセも、膝への負担に影響を与える要因とされています。特にO脚やX脚のようなアライメントの乱れは、膝関節の特定の部分に偏った圧力をかけ、違和感や痛みのきっかけになりやすいといわれています(引用元:https://seitai-ain.com)。

体重増加・生活習慣による膝負担

体重が増えると、それだけで膝にかかる負担も増えることが知られています。さらに運動不足や長時間の立位・座位など、偏った生活習慣が膝の不調を招くことがあるとされています(引用元:https://shimoitouzu-seikotsu.com、https://seitai-ain.com)。

変形性膝関節症の初期兆候(重さ・違和感・朝のこわばり)

「痛み」よりも先に、「重い」「違和感」「朝だけこわばる」といった症状が出る場合があります。これは初期の変形性膝関節症のサインとされ、進行を防ぐためには早めの生活改善や検査がすすめられています(引用元:https://seikei-online.jp、https://saiseikai.or.jp)。

半月板損傷・タナ障害など軟部組織トラブル

膝の中には半月板や滑膜ひだ(タナ)などの軟部組織があり、スポーツや日常動作の繰り返しで損傷や炎症が起こることがあります。これによって膝が重く感じたり、動きに違和感が出たりするといわれています(引用元:https://knee-clinic.jp、https://shimoitouzu-seikotsu.com、https://clinique-haru-osaka.com)。

#膝の原因

#筋力低下

#姿勢のクセ

#変形性膝関節症

#半月板損傷

3.まずやってほしいセルフケア&軽減方法

膝の重さや違和感を感じたとき、日常の中でできるセルフケアを取り入れることがすすめられています。ここでは、自宅でも取り組みやすい方法を3つに分けてご紹介します。

ストレッチ(大腿前後・ハムストリングなど)

膝まわりの柔軟性を高めるには、太ももの前側(大腿四頭筋)と後側(ハムストリング)を意識したストレッチが有効とされています。

たとえば椅子につかまりながら片足を後ろに曲げて太ももの前側を伸ばす方法や、床に座って前屈しハムストリングを伸ばす方法などがあります。これらは膝の動きをサポートし、筋肉のこわばりを和らげるといわれています(引用元:https://co-medical.mynavi.jp、https://knee-clinic.jp)。

軽いウォーキングや筋トレ(大腿四頭筋を中心に)

膝を守るためには、適度な運動で筋肉を鍛えることも大切とされています。特に大腿四頭筋を鍛えると、膝への負担を軽減しやすいと言われています。

軽いウォーキングや、椅子に座って片足を伸ばしキープするレッグエクステンションなどが手軽です。運動は息が上がらない程度から始め、継続することが重要とされています(引用元:https://kaiseihp.jp、https://saiseikai.or.jp、https://rehasaku.net)。

温める・姿勢改善・休憩の徹底など日常ケア

膝が重く感じるときは、温めて血流を促すケアがすすめられています。カイロや温タオルを使うと心地よく、筋肉もほぐれやすいといわれています。

また、立ちっぱなしや座りっぱなしの姿勢を避け、こまめに休憩を取ることも大切です。さらに、正しい姿勢を意識することで膝の負担を減らす効果が期待できるとされています(引用元:https://cell-clinic.jp、https://sakaguchi-seikotsuin.com)。

#膝セルフケア

#ストレッチ

#大腿四頭筋トレーニング

#姿勢改善

#日常ケア

4.セルフケアでは難しい?来院の目安と対処法

膝の重さや違和感は、日常のセルフケアで和らぐこともありますが、中には早めに専門医の評価を受けたほうがよいケースもあります。特に、症状が長引いたり悪化傾向が見られる場合は注意が必要といわれています。

動き始めに重い・ズシッとくる・違和感が続く場合

朝起きて立ち上がるときや、座っていてから歩き出す瞬間に「ズシッ」とくる重さや違和感が続く場合、膝関節に何らかの変化が起きている可能性があるとされています。

こうした症状が数日から数週間以上続く場合、無理に運動やストレッチを続けるよりも、まずは専門医に相談することがすすめられています(引用元:https://saiseikai.or.jp、https://hall-clinic.jp)。

来院先と検査の重要性

膝の違和感が続く場合、受診先としては整形外科が一般的といわれています。医師による触診に加え、レントゲンやMRIといった画像検査を行うことで、骨や軟部組織の状態を確認できます。

特にMRIは、レントゲンでは見えにくい半月板や靭帯の損傷を把握するのに役立つとされています。これらの検査結果をもとに、今後の生活でどのようなケアを続けるか、また必要な施術があるかを判断する流れになります(引用元:https://saiseikai.or.jp、https://hall-clinic.jp)。

早めの相談で安心感を得る

「まだ我慢できるから大丈夫」と思って放置すると、症状が進行しやすいともいわれています。

早い段階で来院し、現状を知ることは、精神的な安心感にもつながります。必要に応じて生活習慣や運動方法のアドバイスを受けられる点も、専門医に相談するメリットです。

#膝の違和感

#整形外科

#MRI検査

#早期相談

#膝ケア

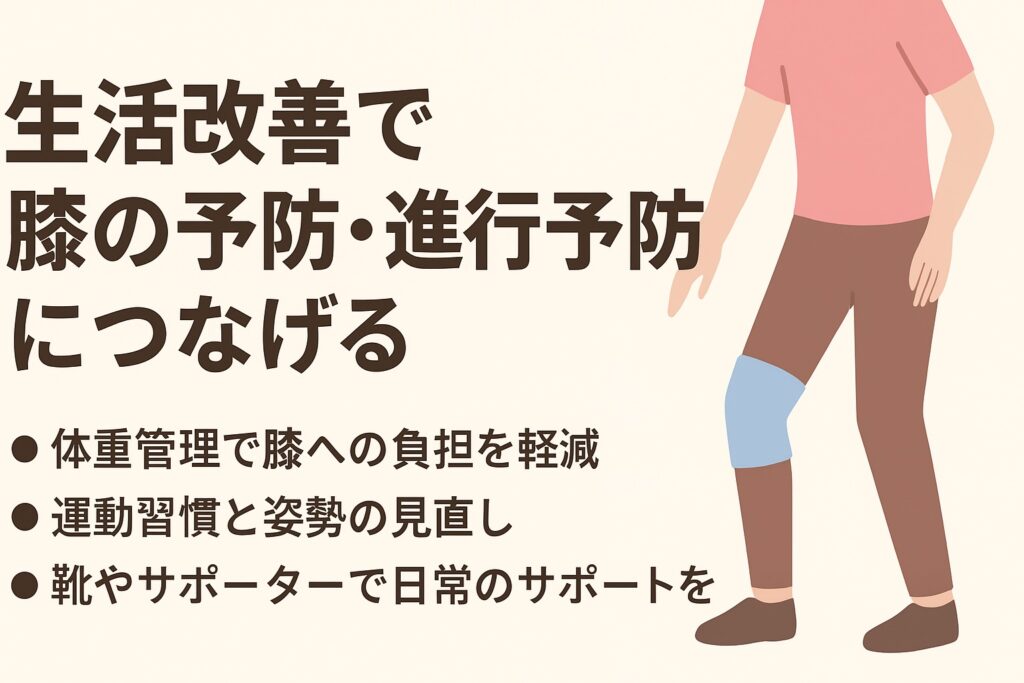

5.生活改善で膝の予防・進行予防につなげる

膝の健康を保つためには、日々の生活習慣を見直すことが重要だと言われています。ちょっとした意識の積み重ねが、将来的な膝の負担軽減につながる可能性があります。

体重管理で膝への負担を軽減

体重が増えると、歩くたびに膝にかかる負担も増加します。体重1kgの増加で、膝にはその数倍の負荷がかかるとも言われており、適正体重の維持は膝の予防に欠かせません(引用元:https://saiseikai.or.jp、https://seikei-mori.com)。

急激なダイエットよりも、食事のバランスを意識しながらゆるやかに体重をコントロールすることがすすめられています。

運動習慣と姿勢の見直し

ウォーキングや水中運動など、膝に負担が少ない運動は関節まわりの筋力維持に有効と言われています。加えて、立ち姿や歩き方のクセを見直すことも重要です。

特にO脚やX脚傾向がある場合は、専門家によるアドバイスを受けて姿勢を整えることが望ましいとされています(引用元:https://seitai-ain.com)。

靴やサポーターで日常のサポートを

クッション性のある靴や、膝を安定させるサポーターの活用も、膝の負担軽減に役立つといわれています。特に長時間の外出や運動時には、足元の環境を整えることで膝の違和感を和らげやすくなります。

ただし、サポーターは長期間の常用では筋力低下につながる可能性もあるため、使用頻度やタイミングは専門家と相談しながら決めることが望ましいです。

無理せず継続できる工夫を

生活改善は一度にすべてを変える必要はなく、無理のない範囲から始めることが大切とされています。例えば、エレベーターではなく階段を使う日を週に数回つくる、夕食後に10分歩くなど、小さな積み重ねで変化が期待できます。

#膝の予防

#生活改善

#体重管理

#運動習慣

#膝サポーター