体幹とは、首・腕・脚を除いた胴体部分全体を指し、姿勢改善・腰痛予防・スポーツ力アップに不可欠です。本記事ではその定義・効果・トレーニング方法を初心者にも分かりやすく解説します。

1.「体幹」とは?——広義と狭義の違いをわかりやすく理解

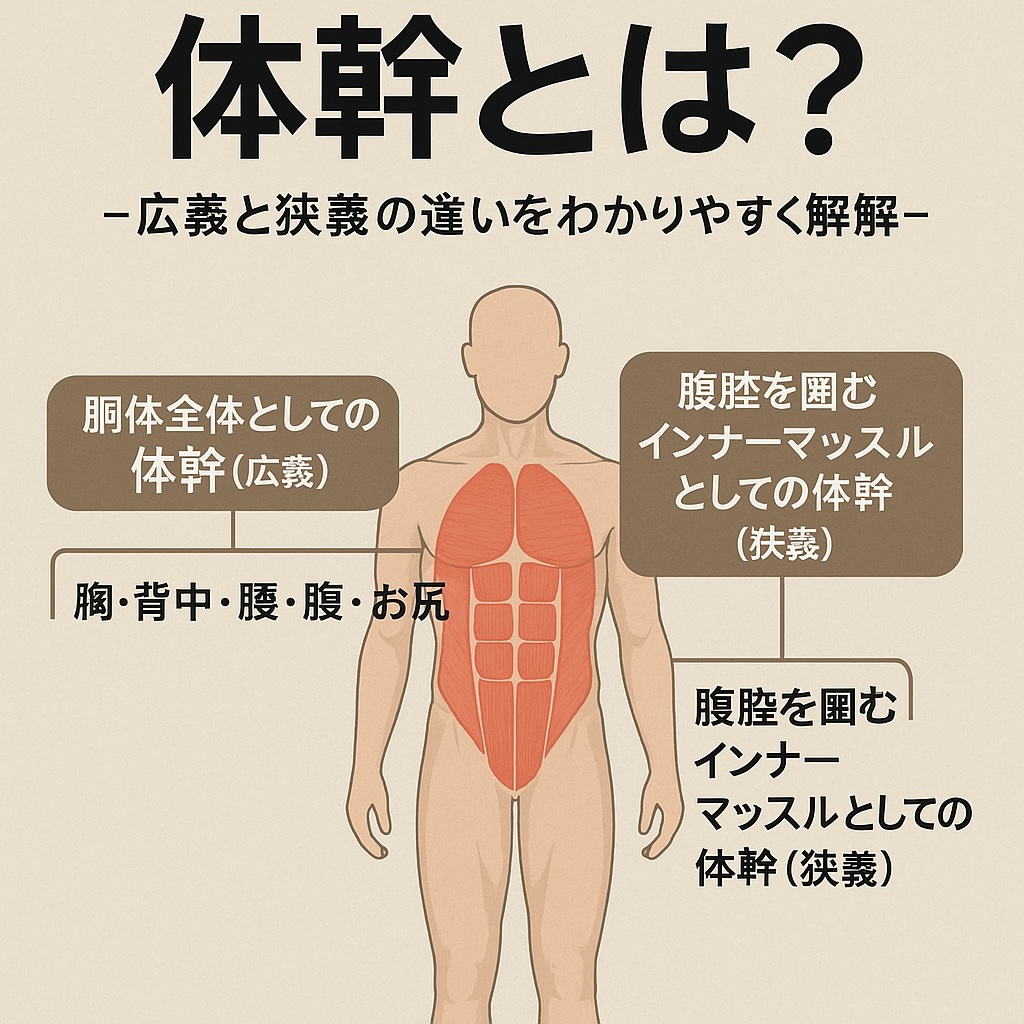

「体幹」という言葉はよく耳にしますが、その意味は一つではありません。実際には広義と狭義の二つの捉え方があり、それぞれに特徴があります。まずはこの違いを整理しておくと、トレーニングや健康管理に役立つと言われています。

胴体全体としての体幹(広義)

広い意味での体幹は、首や腕、脚を除いた胴体全体を指すとされています。胸や背中、腰、腹部、さらにはお尻の筋肉までが含まれるのが特徴です。日常生活のあらゆる動作はこの胴体を中心に行われるため、体幹を意識することが姿勢や動きの安定につながると説明されています。

引用元:グリコ(https://www.glico.com/jp/powerpro/sports/entry73/)

引用元:NASクラブ(https://www.nas-club.co.jp/magazine/gym/body-core-training/)

引用元:MELOS(https://melos.media/training/40823/)

腹腔を囲むインナーマッスルとしての体幹(狭義)

一方で狭い意味での体幹は、いわゆる「インナーマッスル」を指すとされています。具体的には、横隔膜・多裂筋・腹横筋・骨盤底筋群など、腹腔を囲んで内臓を支え、姿勢を安定させる役割を持つ筋肉群です。これらは目に見えにくい筋肉ですが、呼吸や姿勢保持に深く関わると報告されています。

引用元:Core-Re(https://www.core-re.jp/media/useful/a76)

引用元:医療法人 全医会 あいちせぼね病院(https://www.itoortho.jp/rehabili/column003.html)

引用元:グリコ(https://www.glico.com/jp/powerpro/sports/entry73/)

生物学的定義としての体幹

さらに、生物学的な用語としての「体幹」は、胴体部を意味します。首や四肢を除いた部分をまとめて「体幹部」と呼び、解剖学的にもこの範囲を示すとされています。したがって、体幹という言葉は文脈によって広くも狭くも解釈されるのです。

引用元:コトバンク(https://kotobank.jp/word/体幹-90925)

まとめ

体幹は「胴体全体」という広い意味と、「腹腔を支えるインナーマッスル」という狭い意味の両方を持っています。トレーニングや健康情報を読むときには、どちらの定義で使われているのか意識すると理解しやすいと言われています。

#体幹 #インナーマッスル #姿勢改善 #腰痛予防 #健康習慣

2.なぜ体幹を鍛えるべき?——生活とスポーツでのメリットを徹底解説

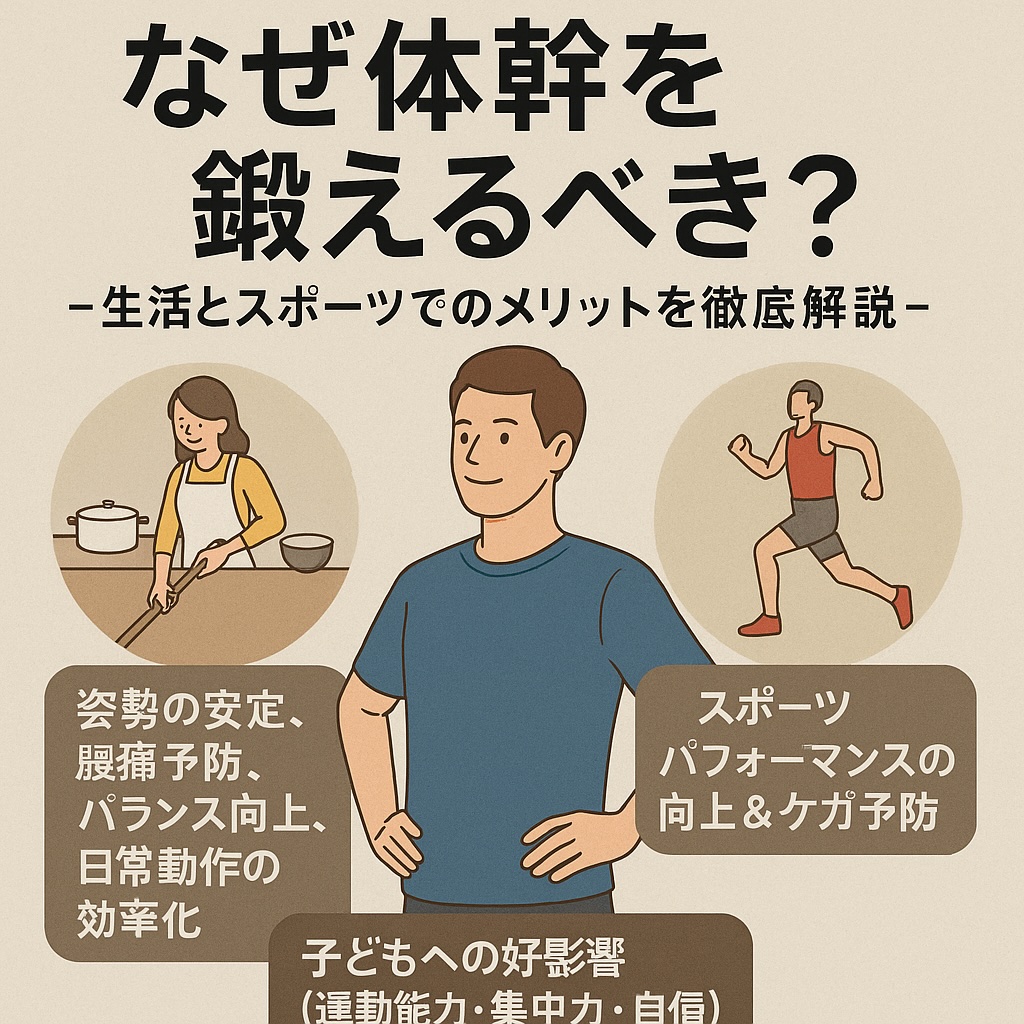

体幹を意識して鍛えることは、見た目の引き締めだけでなく、生活やスポーツにおける大きなメリットがあると言われています。ここでは日常生活、運動、そして子どもへの影響について整理してみましょう。

姿勢の安定・腰痛予防・バランス向上・日常動作の効率化

体幹が安定すると、立つ・座るといった基本的な姿勢が保ちやすくなるとされています。これにより腰への負担を減らし、腰痛予防にも役立つと言われています。また、バランス感覚が向上し、歩行や階段の上り下りといった日常動作もスムーズになると報告されています。効率的に動けるようになることで、疲れにくさや生活の質にもプラスに働くと考えられています。

引用元:長寿科学振興財団(https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/shintai-training/fukkin.html)

引用元:Core-Re(https://www.core-re.jp/media/useful/a76)

引用元:All About(https://allabout.co.jp/gm/gc/469341/)

スポーツパフォーマンスの向上&ケガ予防

スポーツの世界でも体幹は「軸」として重要視されています。体幹が安定すると、力の伝達が効率的になり、走る・跳ぶ・投げるといった動作がスムーズになるとされています。また、体幹を鍛えることで関節や筋肉への過度な負担を防ぎ、ケガの予防につながると説明されています。特に競技力を高めたい人にとって、体幹トレーニングは欠かせない基盤だと言われています。

引用元:JPCスポーツ教室(https://jpc-sports.com/column/7746/)

引用元:MELOS(https://melos.media/training/40823/)

子どもへの好影響(運動能力・集中力・自信)

子どもの成長期においても体幹を意識することは大切だとされています。体幹が強くなることで姿勢が安定し、走る・跳ぶなど基本的な運動能力の向上につながると報告されています。さらに、体をうまくコントロールできるようになると自信が持てるようになり、集中力にも良い影響を与えると考えられています。子どもの健やかな発達を支える意味でも、体幹トレーニングは注目されています。

引用元:JPCスポーツ教室(https://jpc-sports.com/column/7746/)

まとめ

体幹を鍛えることは、大人にとっても子どもにとっても多くのメリットがあると言われています。日常生活の快適さ、スポーツのパフォーマンス、さらには成長期の子どもの健全な発達にまでつながる可能性があるため、少しずつ取り入れていくことがおすすめです。

#体幹トレーニング #姿勢改善 #腰痛予防 #スポーツパフォーマンス #子どもの発達

3.体幹 vs インナーマッスル——その違いと役割を理解しよう

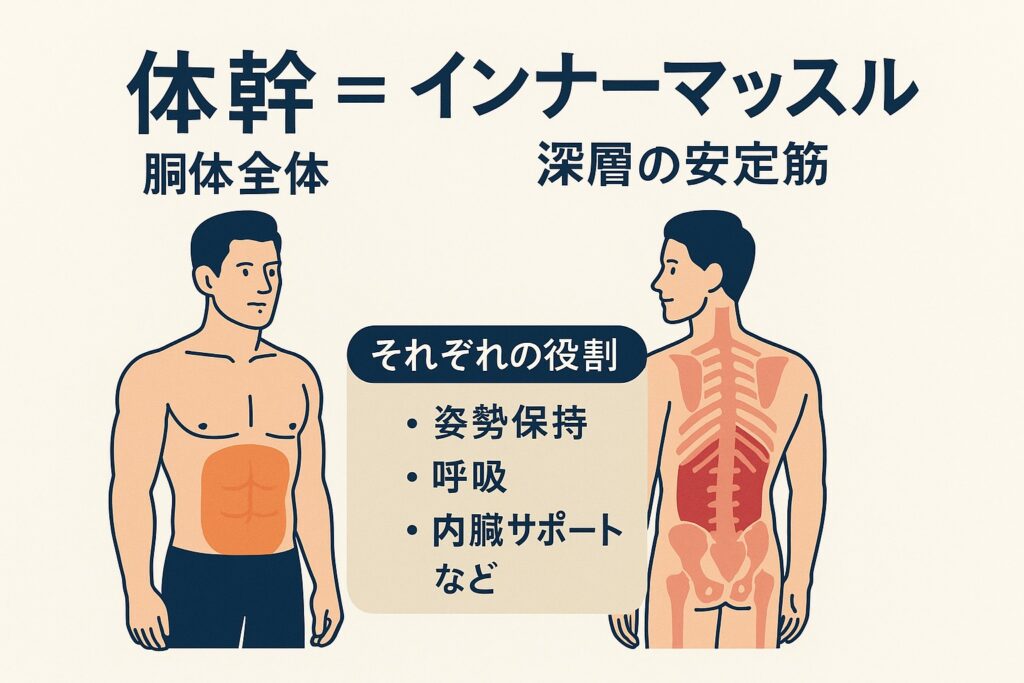

「体幹」と「インナーマッスル」はしばしば同じ意味で使われがちですが、実際には範囲や役割に違いがあります。この点を理解しておくと、トレーニングや健康づくりでより効果的に体を整えられると言われています。

体幹=胴体全体、インナーマッスル=深層の安定筋

体幹は、首や腕、脚を除いた胴体全体を指す広い概念とされています。胸、背中、腰、腹、お尻などが含まれ、体を支える「中心」とも言える部分です。一方でインナーマッスルは、その体幹の中でも深層にある安定筋のことを指します。横隔膜や腹横筋、多裂筋、骨盤底筋群などが代表的で、体の奥から姿勢や呼吸を支える役割を持つと解説されています。

引用元:MTG ONLINESHOP(https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/list/parts_inner/)

引用元:NASクラブ(https://www.nas-club.co.jp/magazine/gym/body-core-training/)

引用元:Core-Re(https://www.core-re.jp/media/useful/a76)

それぞれの役割(姿勢保持・呼吸・内臓サポートなど)

体幹全体は、立つ・歩くといった動作の軸を安定させる役割を果たしていると言われています。その中でもインナーマッスルは、目には見えにくいものの、呼吸を助けたり内臓を支えたりする重要な働きをしているとされています。さらに、これらがうまく機能することで、姿勢保持が自然としやすくなるとも報告されています。つまり体幹とインナーマッスルは役割が重なりつつも、視点を変えると補完し合う存在だと理解できます。

引用元:Villa Lodola(https://www.villalodola.jp/magazine/column-140/)

引用元:医療法人 全医会 あいちせぼね病院(https://www.itoortho.jp/rehabili/column003.html)

まとめ

体幹は胴体全体を、インナーマッスルはその奥で安定を支える筋肉群を意味しています。両者の関係を理解してトレーニングを行うと、姿勢改善や動作の安定、さらには呼吸のしやすさにつながると考えられています。

#体幹 #インナーマッスル #姿勢保持 #呼吸サポート #健康習慣

4.簡単!今日からできる体幹トレーニング3選

体幹を鍛えたいけれど「難しい運動は苦手」という人も多いのではないでしょうか。ここでは初心者でも気軽に取り入れられる代表的な3つのトレーニングを紹介します。やり方や注意点を知っておくと、より安全に効果を感じやすいと言われています。

プランク

両肘とつま先を床につき、体を一直線にキープするシンプルなエクササイズです。腰が反ったり落ちたりしないよう意識しながら、30秒から始めると続けやすいとされています。お腹の奥に力が入る感覚があり、姿勢保持に役立つと解説されています。呼吸を止めずに行うことがポイントです。

引用元:Core-Re(https://www.core-re.jp/media/useful/a76)

ブリッジ

仰向けで膝を立て、ゆっくりとお尻を持ち上げて背中から膝までを一直線にします。お尻や腰回りの筋肉が働き、腰痛予防や下半身の安定に関与すると言われています。勢いで上げず、呼吸を合わせながら行うと効果的です。背中や首に余計な力が入らないよう注意しましょう。

引用元:MELOS(https://melos.media/training/40823/)

ドローイン

立っていても座っていてもできるのがドローインの良さです。お腹をへこませるように息を吐き、腹横筋を意識して数秒キープします。電車の中やデスクワークの合間にも取り入れやすく、インナーマッスルを鍛える習慣として人気だと言われています。無理にお腹を凹ませすぎず、自然な呼吸を続けることが大切です。

引用元:NASクラブ(https://www.nas-club.co.jp/magazine/gym/body-core-training/)

まとめ

プランク、ブリッジ、ドローインは器具を使わずに始められる初心者向けの体幹トレーニングです。短時間から取り入れて、少しずつ継続することで姿勢改善や安定感につながる可能性があると報告されています。

#体幹トレーニング #初心者向けエクササイズ #プランク #ブリッジ #ドローイン

5.体幹チェック&継続のコツ——自分の状態を知って改善へ

体幹トレーニングを続ける上で大切なのは、まず自分の状態を知ることです。そのうえで無理なく継続できる工夫を取り入れると、少しずつ変化を実感しやすいと言われています。ここではセルフチェック、習慣化のポイント、そしてよくある疑問への答えを紹介します。

セルフチェック方法(姿勢分析など)

体幹の安定性を知る方法の一つとして、壁を使った姿勢チェックが挙げられます。かかと・お尻・肩・後頭部を壁につけ、自然に立ったときに腰と壁の隙間が手のひら一枚程度であれば、姿勢が整っている目安になると説明されています。また、立位で片足立ちをしてふらつきが少ないかどうかも確認のポイントです。これらは専門家に頼らず、自宅で簡単に行える方法として紹介されています。

引用元:Core-Re(https://www.core-re.jp/media/column/self-check-of-core/)

継続するポイント(習慣化のヒント、日常への取り入れ方)

体幹トレーニングは短時間でも積み重ねることが大切だと言われています。例えば朝の歯磨きのときにドローインを取り入れる、テレビを見ながらプランクに挑戦するなど、日常生活の隙間時間に組み込むと習慣化しやすいとされています。また、無理に長時間やろうとせず、1日5分程度から始めて徐々に慣れていくことが継続のコツだと説明されています。

よくある質問(Q&A形式)

Q:忙しくて毎日続けられるか不安です。

A:短時間でも効果があるとされているため、5〜10分から始めるのがおすすめです。無理なく続けられる範囲で取り入れることが大切だと言われています。

Q:体幹トレーニングは毎日行った方がいいですか?

A:筋肉を休ませる時間も必要とされており、週3〜4回程度から始めるのが無理のない方法だと説明されています。

Q:効果を感じられるまでにどれくらいかかりますか?

A:個人差はありますが、数週間〜数か月の継続で姿勢や安定感に変化を感じる人が多いと報告されています。

まとめ

体幹を意識する第一歩はセルフチェックから始まります。小さな習慣を積み重ねながら、自分に合ったペースで取り組むことが、継続と改善への近道だと言われています。

#体幹チェック #習慣化のコツ #姿勢改善 #日常ケア #体幹トレーニング