椅子に座り続ける男の健康面・心理面・社会面に迫る記事です。長時間の座位が引き起こす体への影響、心の状態、社会的要因を専門家視点でわかりやすく解説します。

1.「座り続ける」ってどれくらい? 状況設定と定義

リアルな「椅子に座り続ける状態」のケース例

Yahoo!知恵袋では、20年以上も椅子に座り続けている男性がいると語られています。この事例は、日常的な不自由さや健康上の困難を象徴するものとして紹介されることが多いです。長期にわたって座り続ける状況は、単に体の問題にとどまらず、生活そのものに深い影響を与えると考えられています。引用元の回答では、「動けない」という切実さが強調されており、社会的な孤立や心理的負担を含んでいるとも解釈されています。

引用元:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12286229332

メタファーとしての「座り続ける」生活スタイル

一方で「椅子に座り続ける男」という表現は、心理学的な比喩としても用いられています。心理カウンセラーによるブログでは、座り続けることを「変化を避け、現状にとどまる姿勢」として解釈しています。この視点から見ると、単なる物理的な行為ではなく、挑戦や行動を控え、自分の殻に閉じこもる生き方の象徴とも言われています。つまり、「座り続ける」とは体の動きの停止だけでなく、心の停滞を意味する場合もあるのです。

引用元:https://cocoropedia.net/yakudatsu033/

こうした二つの側面を踏まえると、「座り続ける」という行為は、現実と比喩の両方で捉えることができる奥深いテーマだとわかります。

#椅子に座り続ける男

#長時間座位のリスク

#心理的メタファー

#生活習慣と健康

#変化を避ける心理

2.身体への影響:長時間座位が引き起こす健康リスクとは

関節や腰への負担と姿勢の崩れ

長時間座り続けることで、股関節や腰回りの筋肉が硬くなり、可動域が制限されやすいと言われています。特に腰部には体重が集中しやすく、腰痛や椎間板への負担が増すとされています。また、姿勢を崩したまま座り続けると、猫背や反り腰などの不良姿勢につながり、体の歪みを助長すると考えられています。

引用元:https://co-medical.mynavi.jp/contents/therapistplus/lifestyle/beauty/16830/

血流の悪化と下肢への影響

長く動かずに座ると血流が滞り、下半身に血液がたまりやすくなります。その結果、ふくらはぎや足首のむくみが出やすくなるほか、血管に強い負担がかかり下肢静脈瘤のリスクが高まると言われています。こうした症状は自覚が遅れるケースもあり、日常生活の中で気付きにくいのが特徴です。

引用元:https://kenko.sawai.co.jp/prevention/201503.html

引用元:https://www.saiseikai.or.jp/medical/column/sedentary_lifestyle/

予防と改善のためにできる工夫

自宅や職場でできる予防法としては、30分〜1時間ごとに立ち上がってストレッチをする、スタンディングデスクを導入するなどが挙げられています。また、足首を動かす体操や軽いウォーキングも血流促進に効果的だとされています。こうした小さな工夫を積み重ねることで、座り続けることによるリスクを和らげられる可能性があると考えられています。

引用元:https://www.saiseikai.or.jp/medical/column/sedentary_lifestyle/

#長時間座位のリスク

#腰痛と姿勢崩れ

#下肢静脈瘤予防

#むくみ改善ストレッチ

#座りすぎ対策

3.心と社会への影響:なぜ“男”は座り続けるのか?

動けない心理と変化への恐れ

長時間座り続ける行為には、単に体が動かないという状況以上に、心理的な側面があると言われています。人は環境の変化を避ける傾向があり、動き出すよりも「このままでいい」と考えてしまうことがあります。とくに安心感のある空間や習慣にとどまることは、安全を確保する一方で、挑戦や行動を制限する要因にもなると考えられています。

日常の安心感と依存

Yahoo!知恵袋の投稿には、20年以上も椅子に座り続けている男性についての言及があります。そこでは「動けない」という身体的な制約だけでなく、習慣化された生活の中で座り続けることが当たり前になり、他の行動を選べなくなる背景も示唆されています。このような状態は、安心感と同時に依存的な側面を持つと指摘されています。

引用元:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12286229332

背景にある社会的・心理的文脈

心理カウンセラーによるブログでは、「座り続ける男」という表現が比喩として紹介されています。これは「現状維持を選び、変化を避ける姿勢」の象徴とされ、社会的な孤立や心の停滞を示すものと解釈されています。つまり、座り続けることは個人の心の問題だけでなく、社会との関係性の中で形成される行動でもあると言われています。

引用元:https://cocoropedia.net/yakudatsu033/

こうした視点から考えると、座り続けるという行為は「体の状態」だけではなく「心と社会の関係性」を映し出す鏡のような意味を持つと理解できます。

#心の停滞

#変化を避ける心理

#日常の安心感

#座り続ける男の背景

#社会的孤立

4.健康的な習慣へのシフト:小さな行動が変える日常

30分おきのストレッチや立ち作業の工夫

長時間座り続ける習慣を避けるために、30分おきに立ち上がって体を伸ばすことが推奨されています。こうした小さな休憩は、血流の滞りを防ぎ、集中力を保つ効果も期待できると言われています。また、スタンディングデスクを取り入れることで、自然に座り続ける時間を減らす工夫も有効だとされています。

引用元:https://www.saiseikai.or.jp/medical/column/sedentary_lifestyle/

股関節を柔らかくするストレッチのメリット

股関節は体の中心にあり、柔軟性を保つことで姿勢が安定し、腰痛の軽減にもつながると言われています。例えば、椅子に座ったまま膝を軽く開いて前屈するだけでも、股関節周りを伸ばすことができます。こうしたストレッチは、仕事の合間や家庭でも無理なく行える点が魅力とされています。

引用元:https://co-medical.mynavi.jp/contents/therapistplus/lifestyle/beauty/16830/

血流を改善するためのシンプルな運動

下肢の血流を良くするためには、かかとを上げ下げする運動や、足首を回す簡単なエクササイズが効果的とされています。特にデスクワーク中は同じ姿勢が続くため、意識的に足を動かすことがむくみや疲労感の軽減につながると考えられています。短時間でもこまめに行うことが大切だと言われています。

引用元:https://www.saiseikai.or.jp/medical/column/sedentary_lifestyle/

引用元:https://kenko.sawai.co.jp/prevention/201503.html

#スタンディングデスク

#股関節ストレッチ

#腰痛予防

#血流改善運動

#座りすぎ対策

5.まとめ:座り続ける“男”を救うには?

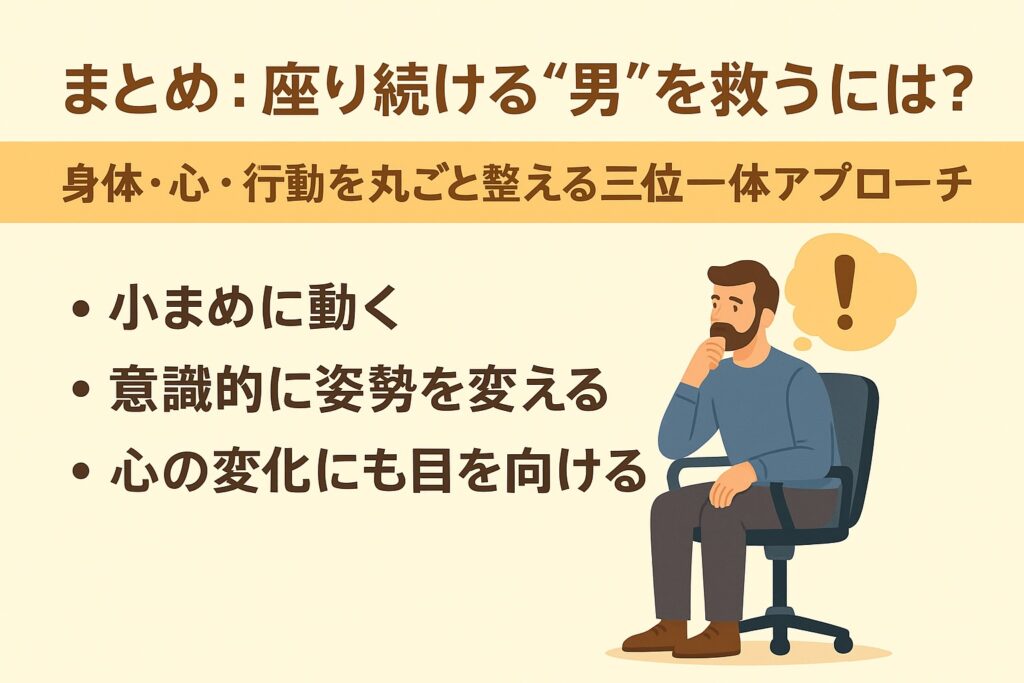

身体・心・行動を整える三位一体のアプローチ

「椅子に座り続ける」という行為を改善するためには、体だけではなく、心や日常の行動も含めて整えていくことが大切だと言われています。例えば、体に関しては小まめなストレッチや姿勢の工夫、心に関しては安心感や変化への恐れに気づくこと、行動に関しては短い歩行や環境調整を意識することが挙げられています。こうした取り組みは、長時間座位によるリスクを和らげ、前向きな生活リズムへとつながると考えられています。

重要なポイントの再掲

これまでに紹介した内容を振り返ると、次のような点が特に重要です。まず「小まめに動く」こと。たとえ数分でも立ち上がることで血流が促され、体の負担が軽減すると言われています。次に「意識的に姿勢を変える」こと。スタンディングデスクや椅子の座り方を工夫するだけでも、腰や股関節への負担を減らせる可能性があります。そして「心の変化にも目を向ける」ことです。習慣的に座り続けてしまう背景には、心理的な要因もあるとされており、それに気づくことが行動改善の第一歩につながると考えられています。

#座りすぎ改善

#三位一体アプローチ

#小まめに動く習慣

#姿勢改善の工夫

#心と体のバランス

コメント