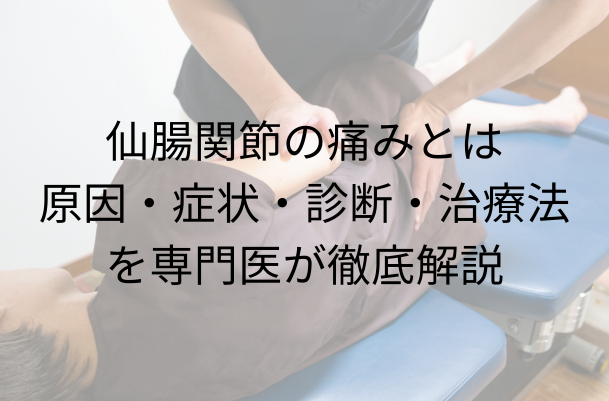

仙腸関節:腰痛や臀部・鼠径部の痛みの原因として見過ごされがちな仙腸関節障害の症状・診断方法・治療法を分かりやすく解説。どのような体勢や動作で痛みが出るのか、専門医が教えるセルフケアと最新のアプローチも収録。

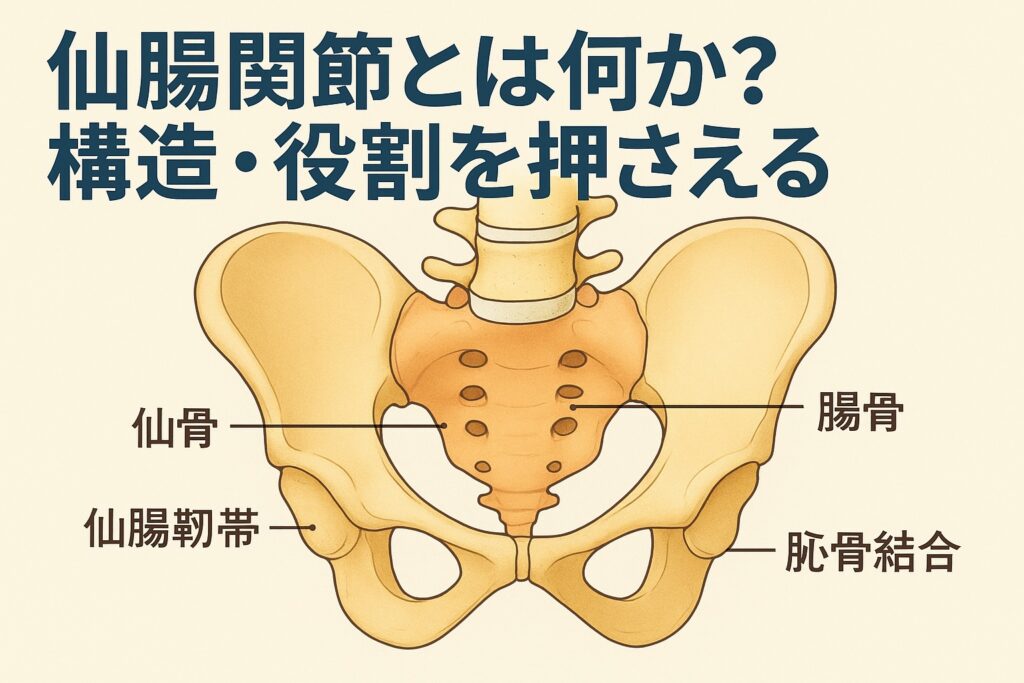

1.仙腸関節とは何か?構造・役割を押さえる

骨盤・仙骨・腸骨など解剖的な位置関係

「仙腸関節(せんちょうかんせつ)」は、腰の少し下、左右の腸骨と中央の仙骨が接する部分にあります。見た目にはほとんど動いていないように見えますが、体を支える重要な関節のひとつと言われています。骨盤の後ろ側に左右一対存在しており、上半身と下半身をつなぐ“中継地点”のような役割を担っているのが特徴です(引用元:Ide Orthopedic Clinic、 Kaneshiro Clinic、 お茶整形外科)。

動きの程度(可動性の有無)、靭帯・筋肉との関係

仙腸関節は、関節といっても可動性は非常にわずかで、数ミリ単位しか動かないとされています。それでも、歩行や体のねじり、荷物を持ち上げるといった日常動作では、衝撃を吸収するために微細な動きをしているといわれています。強靭な靭帯(仙腸靭帯や後仙腸靭帯など)が関節をしっかりと固定し、周囲の殿筋や腰部の筋肉が補助することで安定性が保たれています(引用元:Seikei-Mori、 Ide Orthopedic Clinic、 お茶整形外科)。

仙腸関節が健康なときにどのような働きをしているか

健康な仙腸関節は、歩行やジャンプ、しゃがみ動作などで生じる衝撃をうまく分散させる役割を担っているといわれています。体重が片側にかかったときも、関節がわずかにしなり、腰や股関節、膝への負担を和らげているのです。もしこの関節が固まったり、逆に不安定になったりすると、衝撃がうまく吸収されず腰や殿部に痛みが出ることもあります。そのため、仙腸関節は“動かない関節”ではなく“微妙に動いて体を守っている関節”と考えられています(引用元:Kaneshiro Clinic、 Seikei-Mori、 Ide Orthopedic Clinic)。

#仙腸関節

#骨盤の構造

#関節の役割

#腰痛予防

#体重分散

2.仙腸関節障害の原因・発症機転

怪我・外傷・交通事故などの直接的要因

仙腸関節障害は、転倒や交通事故などの衝撃がきっかけになることがあると言われています。特に、後方からの追突や転落などで骨盤に急なねじれや圧力がかかると、仙腸関節周囲の靭帯や関節包に損傷が起きやすいとされています。見た目に骨折がなくても、微細な損傷や炎症が残ってしまい、その後の動作で痛みが続くことがあるようです(引用元:Ide Orthopedic Clinic、 お茶整形外科、 Kaneshiro Clinic)。

出産・加齢・靭帯の緩み・筋力低下などのリスク要因

妊娠や出産も仙腸関節に影響を与えると考えられています。出産時にはホルモンの影響で靭帯が一時的に緩み、骨盤が開きやすくなるため、その後の安定性が低下することがあるそうです。また、加齢による筋力低下や姿勢の変化も、仙腸関節に過剰な負担をかけやすいと言われています。筋肉や靭帯が十分に支えられない状態になると、関節にかかる衝撃を分散できず、痛みにつながる可能性があるとされています(引用元:Seikei-Mori、 Ide Orthopedic Clinic、 お茶整形外科)。

姿勢習慣や日常動作による発症パターン

デスクワークなどで長時間同じ姿勢を続けることや、左右どちらかに体重をかける癖があると、仙腸関節への負荷が片寄ってしまうことがあるといわれています。特に、家事や育児、スポーツなどで片足立ちやひねる動作が多い人は、関節に繰り返し微小なストレスが加わり、炎症やズレが生じやすい傾向があると報告されています(引用元:Kaneshiro Clinic、 Seikei-Mori、 Ide Orthopedic Clinic)。

慢性化するメカニズム

仙腸関節周囲に炎症が起きると、関節包や靭帯の組織が硬くなったり、逆に緩んだりして、関節の安定性が低下すると言われています。安定性が落ちると、日常の動作ごとに再び刺激が加わり、炎症が治まりづらくなる悪循環に陥ることもあります。こうした状態が長引くと、脳が痛みを「学習」してしまい、実際には損傷がなくても痛みが続くことがあると説明されています(引用元:お茶整形外科、 Ide Orthopedic Clinic、Seikei-Mori)。

#仙腸関節障害

#原因とリスク要因

#姿勢と腰の負担

#靭帯と筋力低下

#慢性腰痛メカニズム

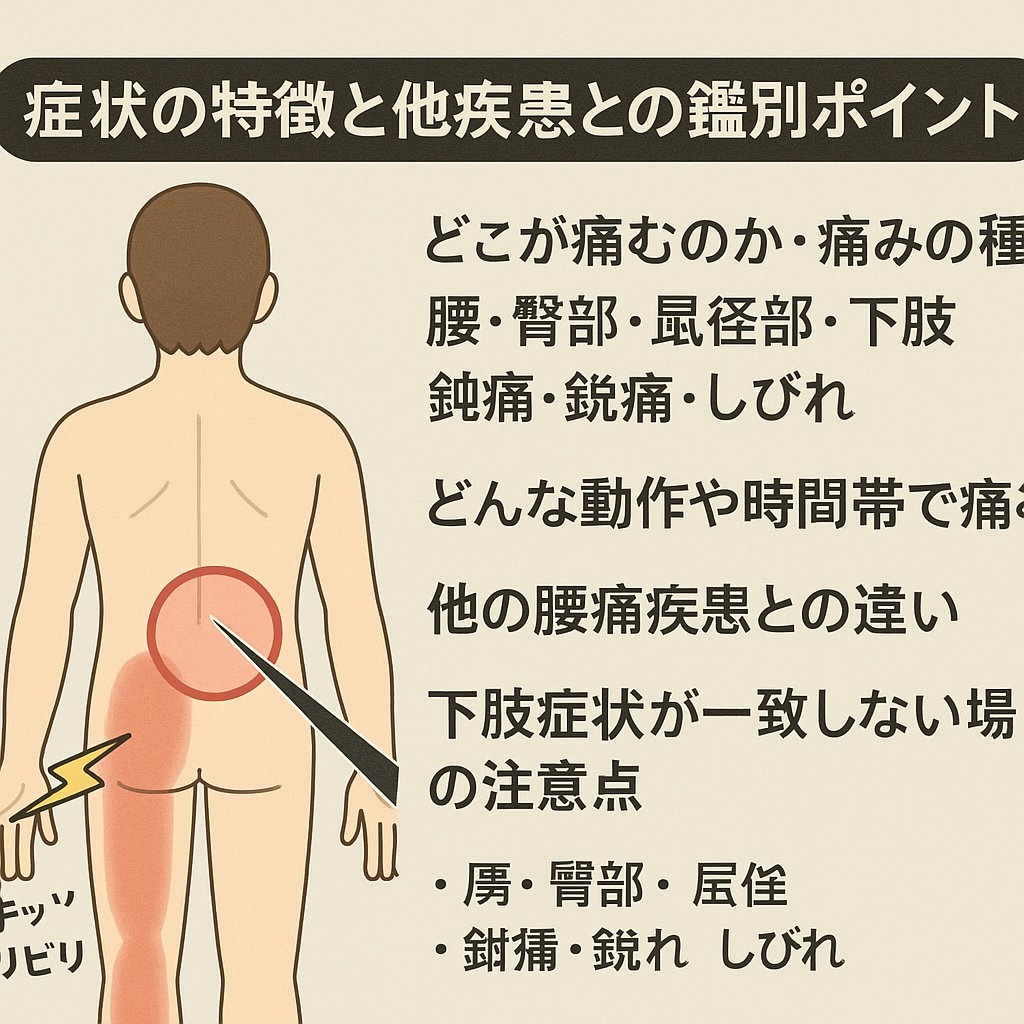

3.症状の特徴と他疾患との鑑別ポイント

どこが痛むのか・痛みの種類

仙腸関節障害では、腰のやや下あたりやお尻(臀部)、時には鼠径部(脚のつけ根)や太ももの後ろ側にまで痛みが広がることがあると言われています。多くは鈍い痛みですが、「ズキッ」とした鋭い痛みや、長時間同じ姿勢を続けた後にじんわり痛むと訴える方も少なくありません。下肢にしびれのような違和感が出ることもありますが、典型的な神経痛とは異なり、範囲が不明瞭なことが特徴とされています(引用元:お茶の水整形外科、 医書ジェーピー、 Ide Orthopedic Clinic)。

どんな動作や時間帯で痛むか

「朝起きたときに腰が固まっている」「歩き始めにお尻がズキッとする」など、動き出しのタイミングで痛みが強まる傾向があるといわれています。長時間座っていると悪化しやすく、逆に軽いストレッチや歩行で楽になるケースもあるそうです。日常の何気ない動作—洗濯物を持ち上げる、靴下をはく、車から降りる—といった片脚に体重がかかる動きで痛みが誘発されやすいと報告されています(引用元:お茶の水整形外科、Seikei-Mori、 Ide Orthopedic Clinic)。

他の腰痛疾患との違い・鑑別ポイント

椎間板ヘルニアや坐骨神経痛では、しびれや痛みが足先まで一直線に広がることが多いのに対し、仙腸関節障害では痛みの範囲が比較的ぼんやりしているといわれています。また、股関節症では股関節そのものを動かしたときに痛みが出やすく、脊柱管狭窄症では歩く距離が延びるにつれてしびれが増す「間欠性跛行」が見られることが特徴です。仙腸関節障害では、歩行自体よりも体重が左右どちらかに偏ったときや、片脚立ちで痛むというパターンが多いとされています(引用元:医書ジェーピー、 お茶の水整形外科、 Seikei-Mori)。

下肢症状が一致しない場合の注意点

仙腸関節障害では、しびれや違和感が下肢に出ても、典型的な神経の走行とは一致しないことがあるといわれています。このため、神経性の腰痛と間違えられやすい傾向があります。しびれの範囲や性質がはっきりしない場合は、神経疾患だけでなく仙腸関節由来の痛みも考慮することが重要とされています(引用元:医書ジェーピー、 Ide Orthopedic Clinic、 お茶の水整形外科)。

#仙腸関節障害

#腰痛との違い

#臀部や鼠径部の痛み

#しびれと神経症状

#鑑別ポイント

4.診断方法:医師・専門家による評価と検査

問診で聞かれること・自覚症状チェックリスト

仙腸関節障害が疑われるとき、まず行われるのが問診です。医師は「どのあたりが痛むか」「どんな動作で痛みが出やすいか」「朝や長時間座ったあとなど時間帯による変化があるか」といった情報を丁寧に聞き取ると言われています。また、痛みが腰からお尻、鼠径部や太ももにかけて広がっているか、しびれがあるかといった自覚症状の確認も重要です。こうした初期情報が、後の検査や触診の方向性を決める手がかりになるとされています(引用元:井出整形外科クリニック、 お茶の水整形外科、 Seikei-Mori)。

身体・徒手検査での評価

問診後は、医師や理学療法士が関節の動きを直接確かめる徒手検査が行われることがあります。代表的なのは、骨盤に圧力をかけて関節にストレスを与えるNewtonテストや、股関節を曲げて膝を外に開くFABERテスト(Patrickテストとも呼ばれます)などです。さらに、痛みが出ている側を指差して示す「指サイン」も参考にされることがあります。複数の検査で痛みが再現されると、仙腸関節が関与している可能性が高まると言われています(引用元:井出整形外科クリニック、 お茶の水整形外科、 Seikei-Mori)。

画像検査(MRI・レントゲン等)の限界と活用

MRIやレントゲンなどの画像検査では、仙腸関節の損傷や炎症を直接とらえるのが難しいといわれています。特に初期段階では異常が映らないことも多く、画像だけで判断するのは限界があるとされています。ただし、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症など、他の腰痛の原因を除外する目的で有効に使われています(引用元:井出整形外科クリニック、 お茶の水整形外科、 Seikei-Mori)。

ブロック注射による診断的検査

最終的な確認のために行われるのが、仙腸関節へのブロック注射です。関節内に局所麻酔薬を注入し、痛みが一時的に軽減するかどうかをみることで、痛みの原因が仙腸関節かどうかを判別する手がかりになるといわれています。この方法は「診断的治療」と呼ばれ、確定診断に近づくための重要なステップとされています(引用元:井出整形外科クリニック、 お茶の水整形外科、 Seikei-Mori)。

#仙腸関節障害

#徒手検査

#MRIとレントゲン

#ブロック注射

#問診と触診

5.治療法とセルフケア・予防対策

保存療法(休息・薬・物理療法など)

仙腸関節障害の初期対応としては、まず炎症や痛みを和らげる保存療法が行われることが多いと言われています。痛みが強いときは無理に動かさず、安静をとることがすすめられています。また、鎮痛薬や湿布などの薬物療法、温熱や低周波などの物理療法が併用される場合もあります。これらは炎症の軽減と痛みの緩和を目的にしているとされています(引用元:井出整形外科クリニック、 お茶の水整形外科、 Seikei-Mori)。

運動療法・リハビリテーション

痛みが落ち着いてきたら、関節の動きを取り戻し、支える筋肉を強化する運動療法が重要とされています。特に殿筋や体幹の安定性を高めるエクササイズは、再発予防にも役立つと報告されています。理学療法士の指導のもと、股関節や腰の可動域改善、モーターコントロール(動きの制御)を目的としたリハビリを進めていく流れが一般的だといわれています(引用元:J-STAGE、 井出整形外科クリニック、 お茶の水整形外科)。

装具・骨盤ベルト・コルセットなどのサポート

不安定性が強い場合は、一時的に骨盤ベルトやコルセットを装着して関節への負荷を減らす方法もあります。装具は正しく使うことで動作時の痛みを和らげるサポートになるとされますが、長期間にわたって依存すると筋力が低下する恐れもあるため、専門家の指導のもとで使うことが大切とされています(引用元:Seikei-Mori、 お茶の水整形外科、 井出整形外科クリニック)。

専門的治療(ブロック注射・関節固定術など)

保存療法で十分な改善が見られない場合には、ブロック注射で炎症や痛みを一時的に抑えてから運動療法を進める方法がとられることがあります。それでも痛みが続く重度のケースでは、まれに仙腸関節固定術といった外科的な方法が検討されることもあるとされています(引用元:井出整形外科クリニック、 J-STAGE、お茶の水整形外科)。

自宅でできるセルフケアと再発予防

普段からの姿勢を意識し、座るときは左右の骨盤に均等に体重をかけるように心がけることが大切とされています。また、腰やお尻周りをほぐすストレッチや軽いウォーキングを習慣にすることも、関節への負担軽減につながるといわれています。筋力・柔軟性を保つことが、仙腸関節への過剰な衝撃を防ぎ、再発を防ぐ鍵になると考えられています(引用元:J-STAGE、 Seikei-Mori、 井出整形外科クリニック)。

#仙腸関節障害

#運動療法

#骨盤ベルト

#セルフケア

#再発予防