むくみ 原因を知れば改善が見えてくる。長時間の姿勢・塩分・ホルモン変動など生活習慣から、心臓・腎臓・肝臓など病気のサインまで、むくみの原因と見分け方・対策をわかりやすく解説します。

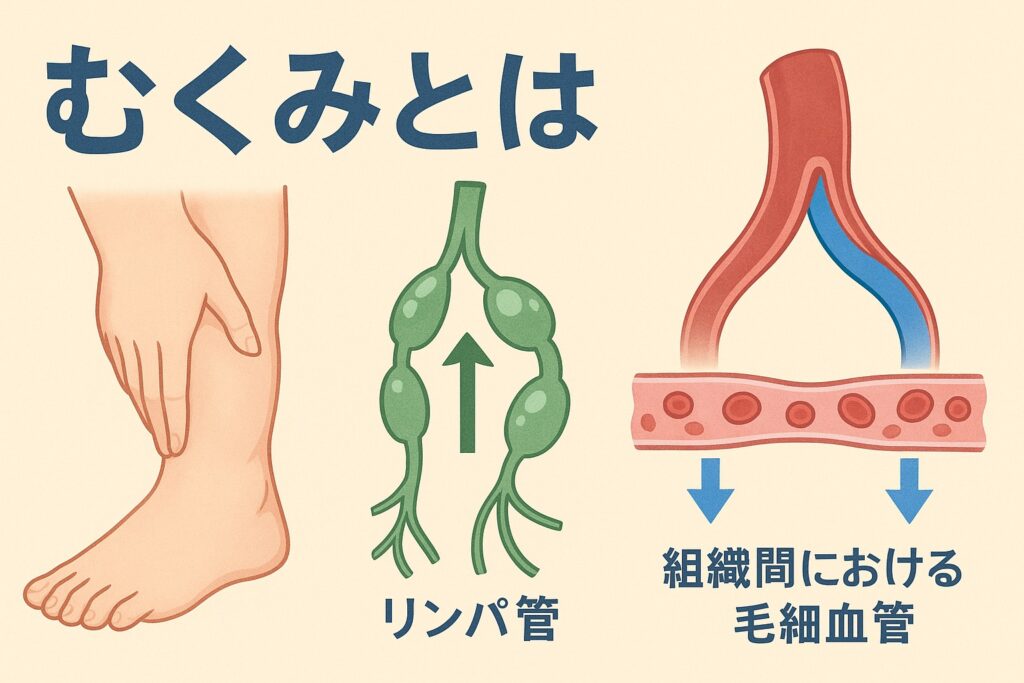

1.むくみとは何か ― 定義と仕組み

医学用語「浮腫(ふしゅ)」との関係

「むくみ」は、医学的には浮腫(ふしゅ)と呼ばれ、体の組織に過剰な水分がたまった状態を指すと言われています(引用元:日本内科学会).

日常的には「足がパンパン」「顔がぼんやり腫れている」などの感覚として自覚されることが多いですが、医学的には細胞と細胞の間(間質)に水分がしみ出し、通常よりも多く蓄積することで起こるとされています(引用元:厚生労働省)。

一時的なむくみは健康な人にも起こるものであり、必ずしも病気とは限らないとも言われています。

体液がたまるメカニズム

私たちの体内では、血液やリンパ液が毛細血管を通して酸素や栄養を届け、水分の一部は組織にしみ出して細胞をうるおしています。通常はその水分がリンパ管や静脈に回収される仕組みになっていますが、何らかの理由で血管内圧が上がる・血漿たんぱくが減る・毛細血管の透過性が高まる・リンパ流が滞るなどのバランスが崩れると、水分が間質にたまりやすくなり、むくみが生じると考えられています(引用元:国立循環器病研究センター)。

つまり、むくみは単なる「水のたまり」ではなく、体内の循環機能や圧力調整がうまく働いていないサインともいえます。

一過性 vs 慢性・局所性 vs 全身性

むくみにはいくつかの分類があります。一過性のむくみは、長時間立ちっぱなし・座りっぱなしや塩分過多など、日常的な要因で一時的に起こるもので、休息や体位の変化で軽快することが多いと言われています。

一方で慢性のむくみは、数週間〜数か月以上続き、心不全・腎疾患・肝疾患などの病気が背景にある可能性もあります。

また、局所性のむくみは片足や片腕だけに現れるなど局所的で、深部静脈血栓症やリンパ流の異常が関係することがあるのに対し、全身性のむくみは体全体が腫れぼったくなり、全身性の疾患が関係していると考えられています。

このように、むくみは性質や範囲によって原因が異なるため、持続性や広がり方を観察することが大切だとされています。

#むくみ #浮腫 #リンパ循環 #血管透過性 #全身性むくみ

2.主な原因(生活習慣・非病的原因)

長時間同じ姿勢・運動不足

「デスクワークをしていたら足がパンパンになった…」と感じたことはありませんか?

長時間座りっぱなしや立ちっぱなしの姿勢が続くと、重力の影響で血液やリンパ液が下半身にたまりやすくなると言われています(引用元:厚生労働省)。

さらに運動不足が加わると、ふくらはぎの筋肉がポンプのように働かず、体液が戻りにくくなってむくみやすくなるとも考えられています。

塩分・水分の摂取バランスの乱れ

「しょっぱいものを食べた翌朝、顔がむくむ」という経験も多いと思います。

塩分を多くとると血液中のナトリウム濃度が上がり、水分を体内にためこもうとするため、むくみにつながるとされています(引用元:日本高血圧学会)。

逆に水分を極端に控えるのも、脱水によって循環が滞り、体が水分を保持しようとするためむくみやすくなると考えられています。

アルコール・睡眠不足・ストレスなど

夜遅くまでお酒を飲んだ翌朝に顔がむくむことがありますよね。

アルコールは血管を拡張させ、水分の再吸収を妨げる作用があると言われています(引用元:国立健康・栄養研究所)。

また、睡眠不足やストレスが続くと自律神経のバランスが崩れ、血流やリンパ流が滞ってむくみやすい状態になりやすいともされています。

ホルモンの変動(月経前・妊娠など)

月経前になると「なんとなく体が重い」「指輪がきつい」と感じる人も多いかもしれません。

これはプロゲステロン(黄体ホルモン)が増えることで体内に水分をため込みやすくなるためと考えられています。

また妊娠中は血液量が増加し、ホルモンの影響で血管が拡張するため、むくみが出やすいとも言われています(引用元:日本産科婦人科学会)。

冷え・体温低下の影響

冷房の効いた部屋に長時間いると、足先が冷えてむくむ…という経験もあるのではないでしょうか。

冷えによって血管が収縮すると、血流が滞り、結果的に体液の循環が悪くなってむくみやすくなるとされています。

#むくみ #生活習慣 #塩分過多 #ホルモン変動 #冷え対策

3.病気が引き起こすむくみ ― 注意すべきケース

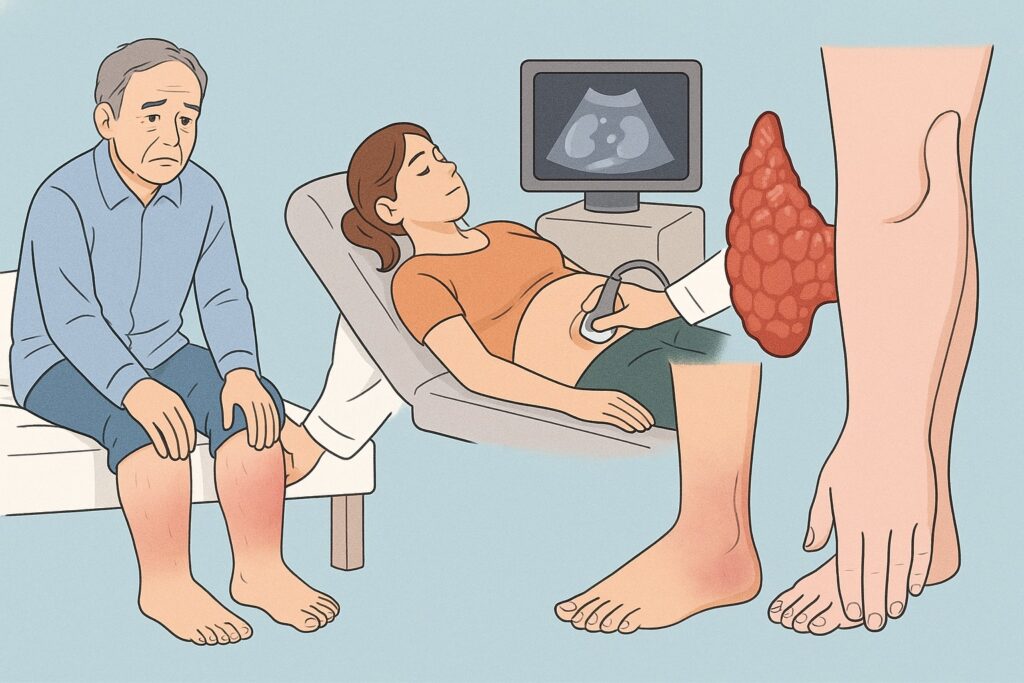

心臓・腎臓・肝臓の病気が関与する場合

「夕方になると足首がパンパンになる…」そんなとき、循環器や臓器のトラブルが関係していることもあると言われています。

心不全では心臓のポンプ機能が低下し、血液が下半身に滞ることでむくみが生じやすいとされています(引用元:日本循環器学会)。

また腎疾患では尿として水分をうまく排出できず体内に水分がたまりやすく、肝疾患では血液中のたんぱく質(アルブミン)が減って水分が血管外へしみ出しやすくなるとされています。

内分泌系疾患(甲状腺機能低下症など)

朝になっても顔のむくみが引かない場合は、甲状腺機能低下症などの内分泌系疾患が隠れていることもあるそうです。

この病気では新陳代謝が低下し、皮膚や皮下組織に水分や粘液質がたまりやすくなるため、全身性のむくみやだるさが出やすいといわれています(引用元:日本内分泌学会)。

リンパや静脈の障害によるむくみ

片足だけが慢性的にむくんでいるときは、リンパ浮腫や静脈機能不全が背景にあることもあります。

リンパ液や静脈血の流れが滞ると、水分が組織にたまりやすくなると言われています(引用元:国立がん研究センター)。

また、突然の片足の腫れや痛みを伴う場合は深部静脈血栓症の可能性もあり、早めの来院が勧められています。

薬剤の副作用によるむくみ

一部の薬剤もむくみを引き起こすことがあるとされています。

たとえばカルシウム拮抗薬などの高血圧薬やステロイドは、血管拡張や水分保持を引き起こし、むくみを起こす場合があるといわれています(引用元:国立健康・栄養研究所)。

新しい薬を使い始めてからむくみが出た場合は、薬剤の影響を医師に相談することが大切だとされています。

#むくみ #心不全 #甲状腺機能低下症 #リンパ浮腫 #薬の副作用

4.自分でできる原因の見分け方・チェックリスト

観察ポイント:部位・左右差・時間帯・持続性

「朝はスッキリしていたのに、夕方になると足がパンパン…」と感じたことはありませんか?

むくみを見分けるには、どの部位に出ているのか、左右どちらかだけか、いつ出やすいのか、どれくらい続いているかを意識して観察することが大切と言われています(引用元:厚生労働省)。

一過性で日内変動がある場合は生活習慣が関係しやすく、数週間以上続いたり左右差がある場合は循環器やリンパ系のトラブルが背景にあることもあると考えられています。

関連症状のチェック

むくみ単体ではなく、息切れ・だるさ・体重増加・尿や便の変化などが同時に起きていないかも確認してみましょう。

例えば心不全では息切れや疲れやすさを伴うことが多く、腎疾患では尿量の変化を伴うことがあるとされています(引用元:日本循環器学会、 日本腎臓学会)。

複数の症状が重なっている場合は、早めに医師に相談することがすすめられています。

過去の病歴や服用薬の確認

過去に肝疾患や甲状腺機能低下症などを経験したことがある場合、むくみと関係することがあるといわれています。

またカルシウム拮抗薬やステロイドなど、一部の薬には副作用としてむくみが出ることもあるため、服薬中の薬を一度見直しておくのも大切です(引用元:国立健康・栄養研究所)。

チェックリストでセルフ確認

以下のような簡単なチェックリストを使ってみると、自分の状態を整理しやすくなります。

- 朝と夜でむくみの程度に差がある

- 左右どちらか片方だけがむくんでいる

- 2週間以上むくみが続いている

- 息切れ・だるさ・尿や便の変化を感じる

- 新しい薬を飲み始めてからむくみが出た

当てはまる項目が多いほど、生活習慣以外の要因が関係している可能性もあるとされています。

#むくみ #セルフチェック #左右差 #関連症状 #服薬確認

5.原因別対策と予防法

生活習慣の改善(姿勢・運動・ストレッチなど)

「夕方になると足が重い…」と感じるなら、まずは日常の動きを少しだけ変えてみましょう。

長時間同じ姿勢を避け、1時間に一度は立ち上がって歩く、ふくらはぎを軽く動かすなどの工夫が有効といわれています(引用元:厚生労働省)。

デスクワーク中は、足を少し高くする・つま先立ちを繰り返すなどのミニ運動もおすすめです。ストレッチを習慣化することで血流やリンパの循環を助ける効果が期待できるとされています。

食事の見直し(塩分・水分・栄養素)

食事もむくみ予防に大きく関わります。

塩分を控えめにすることで体内の水分保持を防ぎやすいと言われており(引用元:日本高血圧学会)、同時に水分をこまめにとることで循環を保ち、老廃物の排出も促しやすくなります。

さらに、カリウムやマグネシウムなどのミネラルは水分バランスを整える働きがあるとされ、野菜・果物・海藻類から意識して摂るとよいと考えられています。

入浴・冷えケア・マッサージ・圧迫

むくみやすい人は、血流を促す習慣をプラスするのも効果的とされています。

湯船に浸かって体を温める、足首からふくらはぎに向かって優しくマッサージする、弾性ストッキングで軽く圧迫するなどの方法があります(引用元:日本静脈学会)。

冷えは血管を収縮させて循環を妨げるといわれているため、夏場でも足元を冷やしすぎないように意識してみましょう。

病院で相談が必要なサイン

むくみが2週間以上続く、片側だけむくむ、痛みや息切れを伴うといった場合は、病気が背景にあることも考えられています(引用元:日本循環器学会)。

生活習慣を見直しても改善がみられないときは、早めに医師に相談することが大切だとされています。

#むくみ対策 #ストレッチ習慣 #塩分控えめ #冷えケア #弾性ストッキング