膝が痛い時やってはいけないことは、日常の“何気ない動作”かもしれません。本記事では、膝痛を悪化させる動作・習慣、適切な対処法、受診の目安までを医療専門家の視点でわかりやすく解説します。

1.膝痛のタイプと「やってはいけないこと」が変わる理由

急性の痛みと慢性の痛みの違いを知る

「膝が痛い…」と感じたとき、まず意識したいのが、その痛みが急性か慢性かという点です。たとえばスポーツ中にひねった、転倒した直後から痛むようなケースは急性の痛みとされ、組織が損傷している可能性があるため、無理に動かすと悪化することがあると言われています(引用元: 日本整形外科学会).

一方で、じわじわと何週間も続く痛みは慢性化していることが多く、膝周囲の筋力低下や軟骨のすり減りなどが背景にあるとされます(引用元:日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会)。このように、痛みのタイプによって対応の仕方が異なるのです。

炎症があるかどうかを見極める

また、熱感・腫れ・赤みなど炎症のサインが出ているかも大切な判断材料になります。炎症があるときに関節を動かしすぎると、炎症が広がりやすいとされており、まずは安静と冷却を優先するよう推奨されています(引用元:日本整形外科スポーツ医学会)。逆に炎症がない慢性的な膝痛であれば、安静にしすぎることで筋力が低下してしまい、かえって負担が増す場合があるため、軽めの運動を取り入れた方がよいケースもあるとされています。

原因疾患によって避けるべき行動は変わる

さらに、痛みの背景にある原因疾患も考慮する必要があります。たとえば、変形性膝関節症では、体重や歩き方のクセによる関節への負荷が主な要因とされるため、急に激しい運動を始めるのは避けた方がよいとされています。半月板損傷や靭帯損傷など外傷性の損傷がある場合は、ジャンプやひねり動作で再損傷する可能性があるため、専門家の指示が出るまでは安静を保つことが推奨されています。

つまり、膝痛と一口にいっても「やってはいけないこと」は一律ではなく、状態に応じて適切に見極めることが大切だと言われています。

#膝痛

#膝の炎症

#変形性膝関節症

#半月板損傷

#膝のセルフケア

2.膝が痛い時にやってはいけない動き・習慣(NG行動)

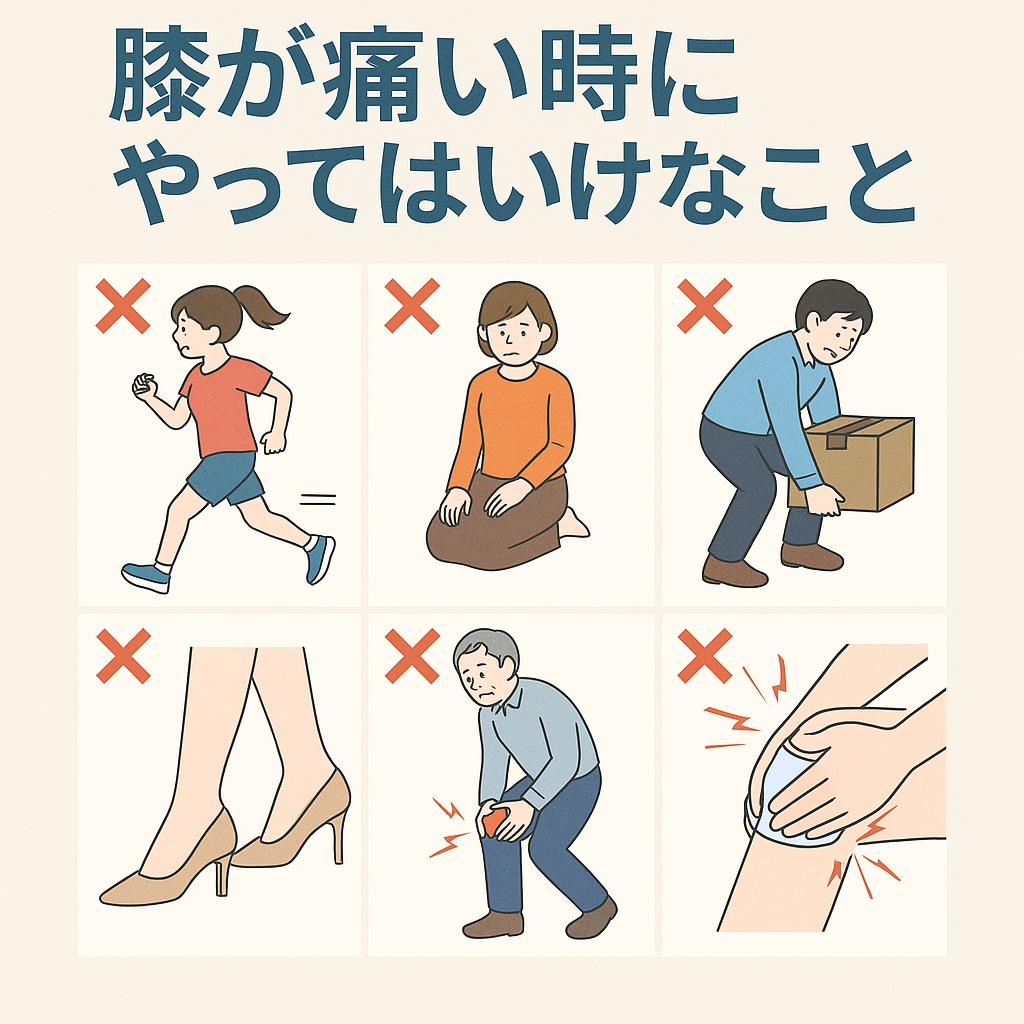

激しい運動・過剰な負荷をかける

膝に痛みがあるときにランニングやジャンプ、スクワットなど強い衝撃が加わる運動を続けると、炎症や損傷が広がる可能性があると言われています(引用元:日本整形外科学会、 日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会)。特に痛みが出始めた初期は、負担を減らして膝を休ませることが勧められています。

「少し痛いけど動いた方がいいのかな?」と迷う人も多いですが、まずは安静を優先し、痛みが落ち着いてから軽めの運動を取り入れる方が安全だとされています。

膝を深く曲げる姿勢を続ける

正座や深くしゃがみ込む動作は、膝の関節に強い圧力がかかるため、炎症があるときは避けた方がよいとされています(引用元:日本整形外科スポーツ医学会)。

家事や育児など日常動作の中でも無意識に膝を深く曲げていることがあるので、気づいたときに姿勢を変えるだけでも負担軽減につながると考えられています。

重い物を持ち運ぶ・持ち上げる

重たい荷物を持ち上げたり階段で運んだりすると、膝にかかる荷重が一気に増えるため、痛みが悪化しやすいと指摘されています。特に変形性膝関節症の人は、日常の負担を減らす工夫(カートを使う・小分けに運ぶなど)がすすめられています。

合わない靴やヒール・クッション性のない靴を履く

靴選びも意外と見落とされがちなポイントです。サイズが合わない靴やヒールの高い靴、クッション性がない靴は、歩行時に膝への衝撃が大きくなりやすいと言われています。衝撃を和らげる中敷き(インソール)やスニーカータイプを選ぶと、膝への負担軽減につながると考えられています。

我慢して歩き続ける・無理に動かす

「歩かないと筋力が落ちそう」と不安になる人もいますが、痛みが強い状態で無理に動かすと組織の回復を妨げることがあるとされています。まずは痛みを抑えることを優先し、専門家に相談してから運動を再開するのが安心です。

冷却・温熱の誤用

熱や腫れがあるときは温めず、冷却を優先することが基本とされます。一方、慢性的な痛みには冷やしすぎず、血流を促す温めが有効な場合もあると言われています。状態を見極めて、冷やす・温めるを使い分けることが大切です(引用元:日本整形外科学会)。

#膝痛

#膝に負担をかけない

#膝の冷却と温熱

#膝痛NG行動

#膝のセルフケア

3.膝痛を悪化させる日常生活の要因と見直しポイント

体重による負荷と膝への影響

「少し太っただけなのに膝が痛い…」と感じる人は少なくありません。体重が増えると膝関節にかかる負担も比例して増すとされており、肥満は膝痛の大きなリスク要因と指摘されています(引用元:日本整形外科学会、 厚生労働省)。日常生活で無理なく体重管理を心がけることが、膝への負担軽減につながると考えられています。

歩き方・姿勢のクセを見直す

O脚や内股、偏平足などの姿勢や歩き方のクセも、膝の特定部位に負担を集中させやすいと言われています(引用元:日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会)。普段から鏡で姿勢を確認したり、専門家に歩行フォームを見てもらったりすることで、負担の偏りを早めに気づける可能性があります。

住宅環境による膝への負担

和式生活や床座の習慣、段差の多い家屋なども、膝の曲げ伸ばしが頻繁になり負担がかかりやすい環境とされています。特に膝に違和感がある時期は、椅子や手すりを活用する、洋式トイレを使うなど生活動線を見直すことで膝の負担軽減につながると考えられています。

運動不足・ストレッチ不足

「痛いから動かさないでおこう」と安静にしすぎると、筋力や柔軟性が低下し、かえって膝に負担が集中する可能性があるとされています(引用元:日本整形外科スポーツ医学会)。準備運動や軽いストレッチを習慣化することで、膝周囲の筋肉が関節を支えてくれるようになると考えられています。

靴・インソール・サポーターの工夫

クッション性のある靴や、自分の足型に合ったインソールを使うことで、着地時の衝撃をやわらげて膝への負荷を軽減できると言われています。必要に応じてサポーターを併用することも検討されており、専門家に相談して自分に合ったものを選ぶのがおすすめです。

#膝痛

#膝に優しい生活習慣

#姿勢改善

#体重管理

#インソール活用

4.膝が痛い時にすべきこと/やっていいこと

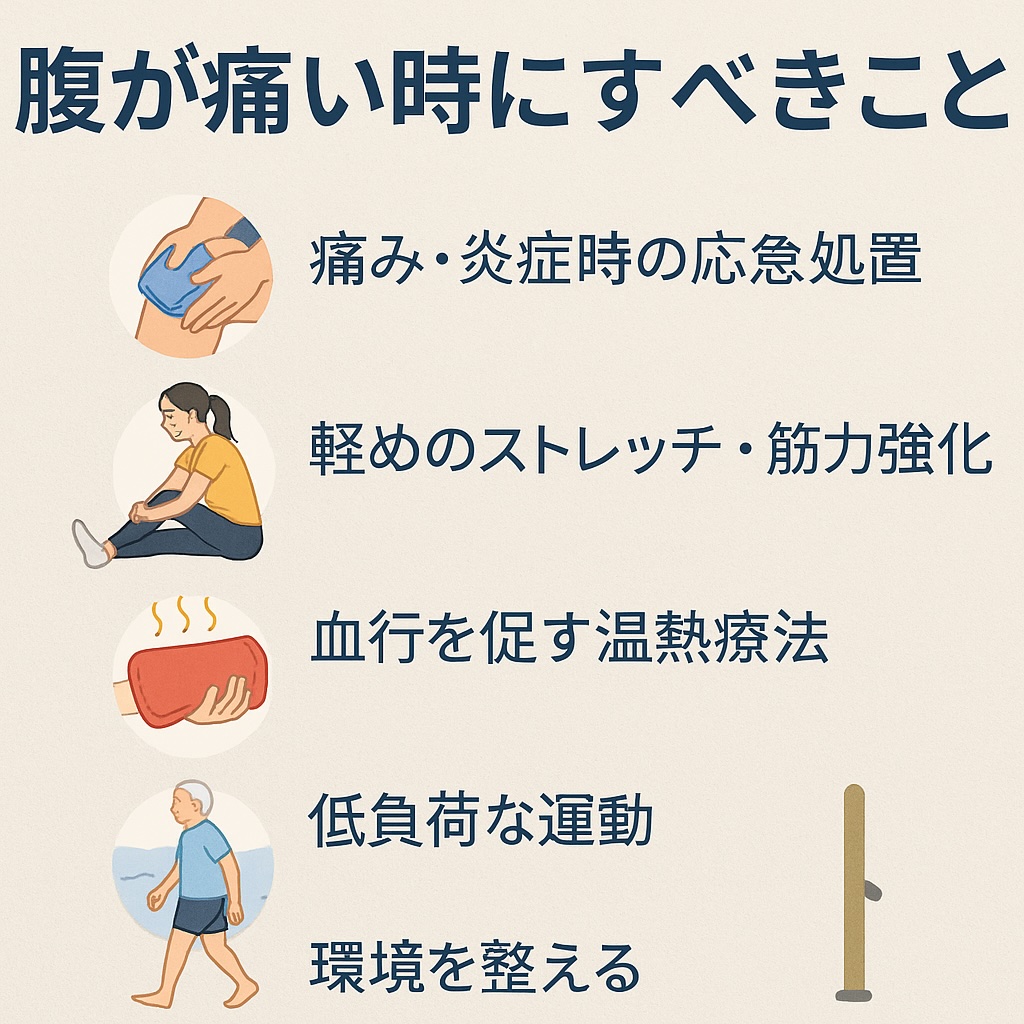

炎症があるときは応急処置を優先

膝に強い痛みや腫れがあるときは、まず安静とアイシング(冷却)で炎症を抑えることが基本とされています(引用元:日本整形外科学会、 日本整形外科スポーツ医学会)。無理に動かそうとすると、炎症が広がりやすいとされるため、痛みが落ち着くまではできるだけ膝に負担をかけない姿勢を心がけると安心です。

軽いストレッチや筋力強化でサポート

炎症が落ち着いてきたら、大腿四頭筋やハムストリングスなど膝を支える筋肉を軽く動かすことが、関節の安定に役立つといわれています(引用元:日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会)。「いきなり運動を再開するのは不安…」という場合は、寝たままできる膝伸ばし運動や、イスに座って膝をゆっくり伸ばす運動などから始めるとよいとされています。

状態に応じた温熱療法で血行を促す

炎症が落ち着いた後の慢性的な膝のこわばりには、温めて血流を良くすることで回復を助ける効果が期待できるとされています。入浴や蒸しタオル、温熱パッドなどを使い、無理なく膝周囲を温めると、動かしやすさにつながると考えられています。

低負荷な運動で関節にやさしく動かす

「もう動いても大丈夫かな」と思えてきたら、水中歩行や軽めのウォーキング、固定バイクなど膝に衝撃が少ない運動を選ぶことがすすめられています。水中では浮力が働くため体重負荷が減り、痛みが出にくいとも言われています。

環境を整えて負担を減らす

膝に不安があるときは、住まいの段差を減らしたり椅子や手すりを活用したりして、膝に負担をかけない環境を整えることも大切とされています。日常生活で無意識にかかる負荷を減らす工夫が、回復を支えると考えられています。

#膝痛ケア

#膝の応急処置

#膝ストレッチ

#低負荷運動

#膝に優しい生活環境

5.受診の目安と専門家に相談すべきケース

膝痛で早めに相談した方がよいサイン

「そのうち治まるかな」と我慢してしまいがちですが、膝の痛みが熱をもって腫れていたり赤くなっていたりする場合は、炎症や感染が起きている可能性があるため、早めに専門家に相談した方がよいと言われています(引用元:日本整形外科学会)。

また、痛みが強くて歩行や家事など日常生活に支障をきたしているときも、自己判断で動かし続けるのは避けるべきとされています。膝に過剰な負担がかかり続けると、関節の損傷が進むおそれがあると指摘されています。

動作で痛みが増す・長期間続くとき

階段の昇り降りや立ち上がり、歩行などの動作で痛みが強まる場合は、関節や軟骨にトラブルが起きている可能性があると言われています(引用元:日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会)。

さらに、数週間以上続く膝痛は慢性化していることが多く、専門家による評価が必要とされています。湿布や自己流ストレッチで様子を見ても改善が見られないときは、一度来院して状況を把握することが推奨されています。

異常感覚があるときは放置しない

「しびれる」「膝が外れそう」「ガクガクする」といった普段と違う感覚がある場合は、神経や靭帯などの損傷が隠れている可能性もあるため注意が必要とされています(引用元:日本整形外科スポーツ医学会)。放置してしまうと損傷が広がるおそれもあるため、早めに専門家へ相談することが望ましいとされています。

医師や理学療法士に伝えるべきポイント

来院する際は、痛みが出るタイミングや動作、痛みの性質(ズキズキ・重だるいなど)、発症時期や経過などをメモしておくと、触診や検査の参考になりやすいといわれています。

また、これまでに行ったセルフケアや服薬、日常生活で困っていることを具体的に伝えると、今後の対策を立てやすくなるとされています。

#膝痛

#膝のしびれ

#膝の腫れ

#膝痛相談

#整形外科