ストレートネックとは、頚椎の自然な湾曲が失われて首が真っ直ぐになる状態です。症状・原因・セルフチェック法・改善・予防策までをわかりやすく解説します。

1.ストレートネックとは何か?

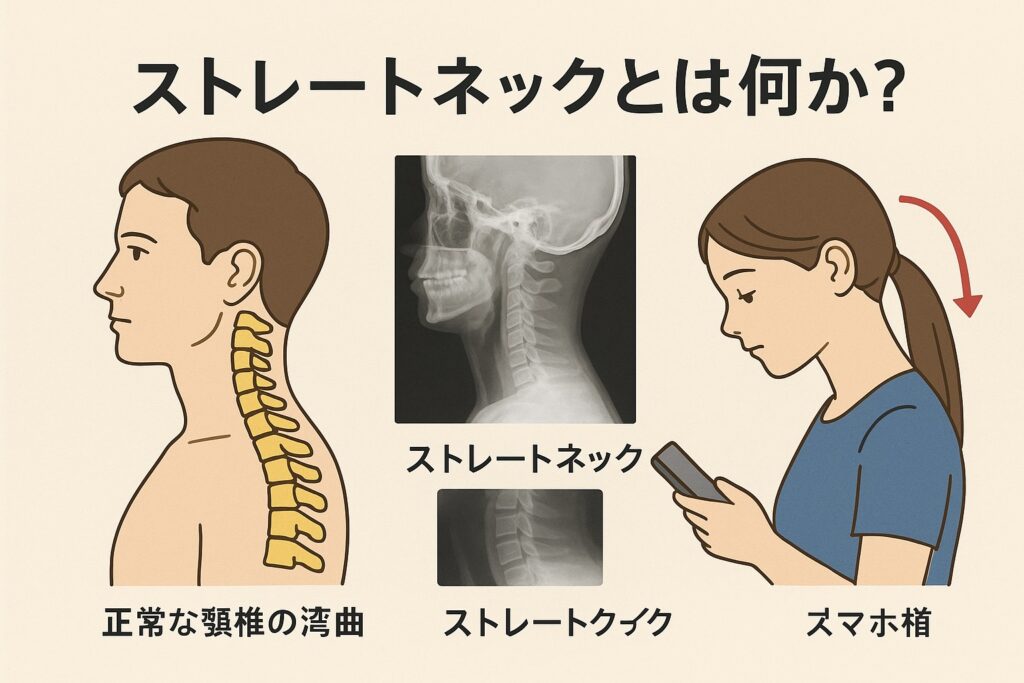

頚椎の正常な湾曲(前弯、S字)とは

「首って、本来どんな形が正常なんだろう?」と疑問に思ったことはありませんか。私たちの首には、7つの頚椎と呼ばれる骨が連なっていて、横から見るとゆるやかな前弯(S字カーブ)を描いていると言われています。このカーブには、頭の重さ(約4〜6kg)を分散して支える役割があるとされ、衝撃をやわらげるクッションのような機能も担っていると考えられています(引用元:brand.taisho.co.jp、mdf.or.jp、rehasaku.net)。

ストレートネックの定義と呼び名の違い

一方で、この前弯カーブがなくなり、首の骨が真っ直ぐに近い状態になることを「ストレートネック」と呼ぶことが多いです。最近では、スマートフォンを長時間下を向いて見る姿勢が原因となるケースが増えているとされ、「スマホ首」と表現されることもあります。どちらも同じように、首への負担が増しやすい姿勢の傾向を示す言葉だと言われています。ただし医学的には正式な病名というより、「姿勢的特徴」を示す用語として扱われることが多いそうです(引用元:smile-39.com、brand.taisho.co.jp、mdf.or.jp)。

骨性と筋性:どうして首が真っ直ぐになるのか

では、なぜ首が真っ直ぐになってしまうのでしょうか。大きくは「骨性」と「筋性」に分けて考えられています。骨性タイプは、長年の姿勢習慣や加齢などによって頚椎の並び自体が変化してしまうと考えられていて、レントゲンなどの画像でも確認されることが多いとされています。一方、筋性タイプは、首や肩周囲の筋肉がこわばったり、アンバランスに緊張したりすることで一時的に前弯が失われて見える状態だと言われています。この場合、筋肉の緊張をやわらげるとカーブが戻ることもあるとされます(引用元:rehasaku.net、mdf.or.jp、smile-39.com)。

#ストレートネック

#スマホ首

#姿勢のゆがみ

#頚椎の前弯

#首の健康

2.原因とリスク要因

生活習慣と環境がつくる首への負担

「スマホを見ていると、つい前かがみになるよね」「うん、気づいたら首がガチガチになってる…」——こんな会話、日常でもよくありますよね。ストレートネックは、長時間うつむく姿勢が続くことで首への負担が増え、頚椎の前弯が失われやすいと言われています。特にスマートフォンやパソコンの使用時は、画面をのぞき込む姿勢になりやすく、頭が前に出た状態が続く傾向があるとされます(引用元:brand.taisho.co.jp、smile-39.com、mdf.or.jp)。

また、枕の高さが合っていなかったり、寝具が柔らかすぎたり硬すぎたりすることで、寝ている間も首に不自然な角度がかかることがあるとされています。仕事環境やデスクの高さが合っていない場合も、知らず知らずのうちに前傾姿勢になりやすいと言われています。

加齢・筋力低下・視力の影響と、なりやすい人の特徴

年齢とともに首や背中の筋肉が衰え、姿勢を支える力が弱まることで前弯が保てなくなることもあるそうです。特に長時間同じ姿勢で作業する職業(デスクワーク、ドライバー、美容師など)は、筋肉の疲労や硬直が起きやすいとされています。また、視力の低下によって画面を近づけて見る習慣がつき、自然と顔が前に出る姿勢になってしまうこともあると考えられています(引用元:rehasaku.net、mdf.or.jp、smile-39.com)。

女性は男性に比べて筋力が弱めな傾向があり、姿勢保持に必要な筋肉が疲れやすいという指摘もあります。こうした生活習慣や体の特徴が重なると、ストレートネックになりやすいと言われています。

#ストレートネック

#スマホ首

#姿勢の悪化

#首こり予防

#生活習慣改善

3.症状:首こり以外の不調も含めて

首・肩・背中の痛みやこり

「デスクワークの後、首から肩にかけてガチガチ…」と感じたことはありませんか。ストレートネックは、首の骨がまっすぐに近づいて頭が前に突き出た姿勢になることで、首や肩の筋肉が常に緊張しやすいと言われています。その負担が長時間続くと、首こりだけでなく、肩や背中までこわばることがあるとされます(引用元:brand.taisho.co.jp、mdf.or.jp、smile-39.com)。筋肉が緊張し続けると血流も滞りやすく、疲労物質がたまりやすいとも言われています。

頭痛・めまい・吐き気・手のしびれなど

首まわりの筋肉がこわばると、神経や血管が圧迫されやすくなると考えられています。その影響で、後頭部からこめかみにかけてズキズキするような緊張型頭痛が起こったり、血流の変化でめまいや吐き気が出ることもあるそうです。また、首から腕にかけて伸びる神経が刺激され、手や指にしびれを感じるケースもあるとされています(引用元:rehasaku.net、mdf.or.jp、smile-39.com)。

自律神経の乱れによる全身症状

首の周囲には、自律神経のバランスに関わる神経も多く通っています。ストレートネックによる筋緊張や血流低下が、自律神経の働きに影響する可能性もあると言われています。その結果、寝つきにくい・眠りが浅いなどの不眠、常に疲れているような倦怠感、耳鳴りや目の奥の重だるさといった症状があらわれることもあるそうです(引用元:brand.taisho.co.jp、rehasaku.net、mdf.or.jp)。

#ストレートネック

#首こり

#緊張型頭痛

#自律神経の乱れ

#めまいと吐き気

4.セルフチェックと診断方法

自宅でできる簡単なセルフチェック

「もしかしてストレートネックかも…?」と思ったときは、まず自分で姿勢を確認してみると目安になります。よく紹介されているのが「壁を使ったチェック法」です。壁にかかと・お尻・肩甲骨・後頭部をつけて立ったとき、後頭部が自然に壁につかない、もしくは首の後ろが浮いてつらいと感じる場合は、首が前に出ている傾向があると言われています。また、鏡で横から自分を見たとき、耳の位置が肩より前に出ているなら前傾姿勢になりやすいともされています(引用元:brand.taisho.co.jp、smile-39.com、mdf.or.jp)。

前傾姿勢かどうかの目安

日常生活でも、長時間スマホやパソコンを使ったあとに首がだるい、肩が張ってくるなどの感覚があると、前傾姿勢になっているサインかもしれないと言われています。耳・肩・腰が一直線に並ぶ「ニュートラル姿勢」と比べ、耳が数センチ前に出るだけでも首にかかる負荷は数キロ単位で増えるとされており、姿勢の意識が大切だと考えられています(引用元:rehasaku.net、mdf.or.jp、brand.taisho.co.jp)。

専門家による診察や画像検査、重症度の目安

自己チェックで前傾傾向が強いと感じた場合や、首・肩の痛みやしびれ、頭痛などが続く場合は、整形外科や整骨院などで専門家に相談してみることも考えられます。専門家は、触診や姿勢評価、必要に応じてレントゲンなどの画像検査で頚椎の並びを確認することがあると言われています。しびれや強い痛み、手足の感覚異常、日常生活に支障が出る場合は、早めに来院を検討することがすすめられています(引用元:smile-39.com、mdf.or.jp、rehasaku.net)。

#ストレートネック

#セルフチェック

#前傾姿勢

#姿勢評価

#頚椎検査

5.改善・予防策

日常でできるストレッチや体操

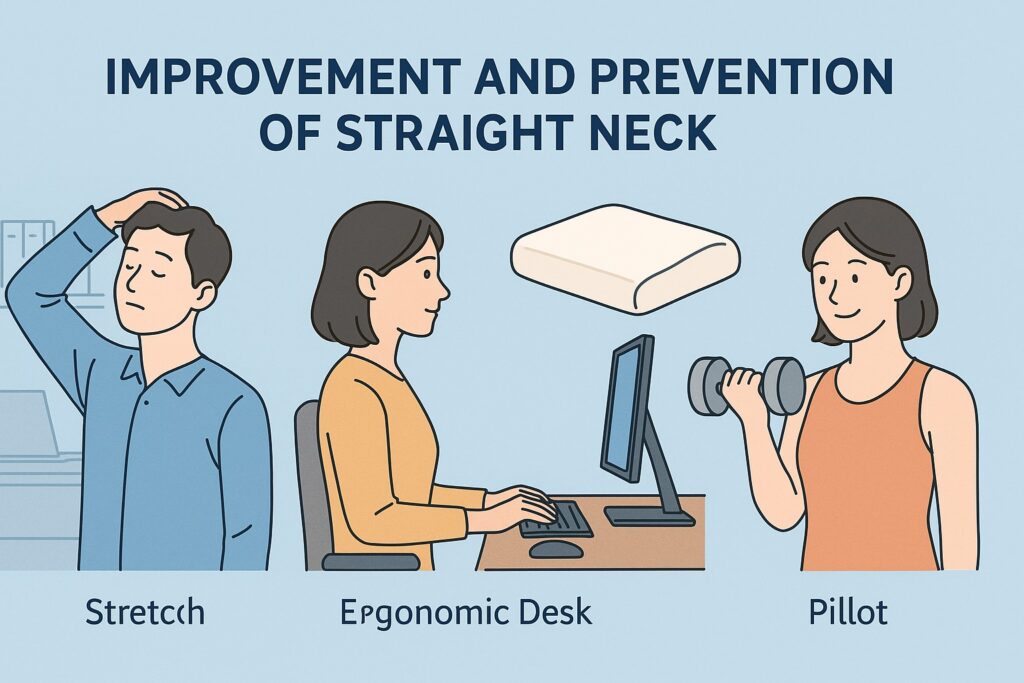

「ちょっと首が重いな…」と感じたときは、軽いストレッチを取り入れてみると良いとされています。ストレートネックでは、首や肩周りの筋肉がこわばりやすいため、肩をゆっくり回したり、首を前後・左右に軽く倒して筋肉を伸ばすことで血流を促す効果が期待できると言われています。また、胸を開いて肩甲骨を寄せる動きも、前に傾いた姿勢をリセットしやすいとされています(引用元:smile-39.com、brand.taisho.co.jp、rehasaku.net)。

正しい姿勢とデスク環境の工夫

スマホやパソコンを使うときは、画面を目の高さに近づけるように意識するだけでも、首にかかる負担を軽減しやすいとされています。デスクワークでは、椅子の高さを調整して足裏が床につくようにし、背もたれに背中を預けて座ることで自然と首が前に出にくくなると考えられています(引用元:mdf.or.jp、brand.taisho.co.jp、rehasaku.net)。

枕や寝具の選び方・生活習慣の見直し

寝ている間に首を支える枕の高さや硬さも大切だと言われています。高すぎる枕は首を前に押し出してしまいやすいため、首の自然なカーブを保てるやや低めの枕がすすめられています。また、こまめに休憩をはさむ・軽い運動を習慣にする・背中や首の筋力を鍛えるなど、日常的な生活習慣の改善も予防に役立つと考えられています。症状が強い、しびれが出るなどの場合は、整形外科や整骨院で専門家に相談してみると安心です(引用元:smile-39.com、rehasaku.net、mdf.or.jp)。

#ストレートネック

#姿勢改善

#ストレッチ習慣

#枕選び

#首のセルフケア