ツボとは、東洋医学でいう経穴・奇穴・阿是穴を指し、気・血・経絡との関係で体と心の不調を緩和するポイントです。本記事では「ツボとは何か」の定義から効果・探し方・セルフケア方法まで詳しく解説します。

1.ツボとは何か?種類と名称の整理

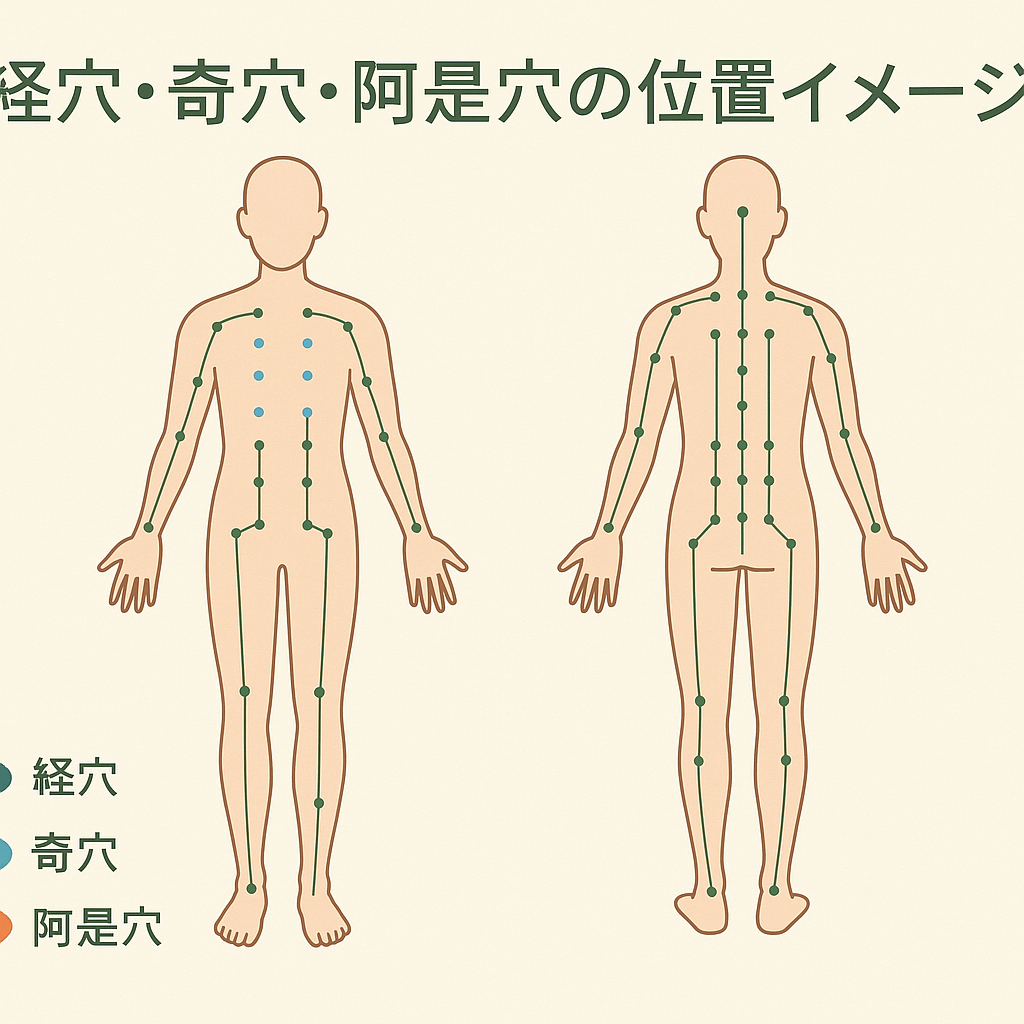

「ツボ」ってよく使うけど、じつは一言では説明し切れないものなんです。ざっと言うと、「腧穴(しゅけつ/ゆけつ)」という東洋医学の概念のうち、「経穴」「奇穴」「阿是穴(あぜけつ)」の三種類をまとめて「ツボ」と呼ぶことが多いと言われています。 freshgreen09.com+3hinuma-acu.com+3alpha-net.ac.jp+3

経穴・奇穴・阿是穴の違い

- 経穴(けいけつ)

経穴は、身体を縦に巡る「経絡(けいらく)」というルート上にあるツボのことを指します。経絡は気や血が通る道と考えられていて、経穴はその経絡上で、一定の名前や位置が定められているツボです。 osaka-hirakawa.jp+3hinuma-acu.com+3右京区 ゆう鍼灸整骨院+3 - 奇穴(きけつ)

奇穴は、経絡上には含まれないけど、実践で「ここを押すと効き目がある」と経験的に認められてきた名称付きのツボです。経外奇穴とも言われます。位置が比較的固定されていて、特定の症状に使われることが多いのが特徴です。 osaka-hirakawa.jp+2higokoro.com+2 - 阿是穴(あぜけつ)

阿是穴は、「その時押すと効きそう」「痛気持ちいい」と感じる反応点で、名前や位置が普段は定まっていない点です。押してみて、反応があればそこが阿是穴、という使われ方をします。まあ言い換えると“圧痛点”や“トリガーポイント”に似ている部分があります。 acu.takeyachi-chiro.com+2dictionary.genpoudou.com+2

ツボという言葉の起源と意味

そもそも「ツボ」という言葉、どこから来たかというと、古い言い方で「腧穴(しゅけつ/ゆけつ)」という正式名称があって、「穴(あな)」や「壺(つぼ)」という語感と結びついたのではないか、という説があります。acu.takeyachi-chiro.com+1

「穴」は文字通り“くぼみ”や“空いている所”を意味し、「壺」という表現は、何か中に大切なものが収まっていそうな場所という感覚から転じて使われた可能性があると言われています。体を触ってみて少しくぼみを感じる場所、触れると反応がある場所を“ツボ”と呼ぶのが自然な感覚だった、という見方もあります。acu.takeyachi-chiro.com+1

WHOで定義されている経穴の数、流派などでの差異

WHO(世界保健機構)は、1989年の定義などで、「経穴(正穴)」として361穴を正式に認めていると言われています。hinuma-acu.com+2J-STAGE+2 ただしこれは、経絡上の正穴のみを数えたものであって、奇穴や阿是穴を含めると全身には 約700個近く のツボがあるという説もあります。治療院コンシェルジュ – 鍼灸マッサージ院をお探しなら治療院コンシェルジュまで+2上野駅近くの鍼灸院なら「きがわ上野鍼灸院」腰痛・肩こりに強い台東区上野の鍼灸院+2

また、流派や国によって、名称やツボの位置・使われ方に若干の違いがあると言われています。古典中国医学、中医学、鍼灸流派、日本の鍼灸などで、経穴の名称が異なるケースや、奇穴として使われるものがその流派で特に重んじられているものなどがあるようです。やまだカイロプラクティック・鍼灸院ホーム ページ+2上野駅近くの鍼灸院なら「きがわ上野鍼灸院」腰痛・肩こりに強い台東区上野の鍼灸院+2

#ツボ #経穴 #奇穴 #阿是穴 #WHO361穴

2.ツボが効くメカニズム:気・血・経絡の観点から

「ツボってどうして効くの?」と聞かれると、ちょっと不思議に感じるかもしれません。東洋医学では、ツボは「気(き)」「血(けつ)」「経絡(けいらく)」という三つの要素と深く関係していると考えられています。科学的な研究でも少しずつ解明が進んでいる部分がありますが、まだすべてが明らかになっているわけではないと言われています。

東洋医学での「気」「血」「経絡」の考え方

東洋医学では、「気」は体をめぐる生命エネルギーのようなもので、「血」は体を養う栄養や潤いと考えられています。そしてこの二つが通るルートが「経絡」です。経絡は全身に網の目のように広がっていて、重要な交差点にツボ(経穴)があるとされています(引用元:acu.takeyachi-chiro.com)。

この経絡の流れが滞ると不調につながると考えられ、ツボへの刺激によって気や血の流れを整える手助けができる、と言われています(引用元:jstage.jst.go.jp)。

ツボ刺激が自律神経や血流へ与える影響

実際にツボを押すと、「じんわり温かくなる」「リラックスしてきた」と感じる人も多いですよね。これは、ツボ刺激が自律神経に働きかけることで血管の収縮や拡張に影響を与え、血流や体温に変化が起きるためではないかと考えられています(引用元:ahk-concierge.com)。

また、筋肉の緊張がほぐれることで血流やリンパの流れが良くなる可能性も指摘されています。こうした変化が、結果として痛みやこり感の軽減につながるケースもあるとされています。

科学的・医学的な研究でわかっていること・限界

近年は、ツボ刺激による脳活動やホルモン分泌の変化についての研究も進んでいて、機能的MRIで脳の特定領域が反応するという報告もあります(引用元:jstage.jst.go.jp)。

ただし、全ての効果が科学的に証明されたわけではなく、「プラセボ(期待効果)」が関与する可能性も指摘されています。ツボは万能ではなく、体調不良が長引く場合は医療機関に相談することも大切だとされています。

#ツボ #経絡 #気と血 #自律神経 #東洋医学

3.代表的なツボの部位とその効用

「肩がガチガチでつらい」「足が冷えてむくみが気になる」――そんなときに役立つのが、よく知られている代表的なツボです。東洋医学では、ツボは気や血の巡りを整えるポイントとされ、体調や症状に応じて刺激することで不調の軽減につながる可能性があると言われています(引用元:acu.takeyachi-chiro.com)。

肩こりや頭痛に使われるツボ:合谷(ごうこく)

合谷は、手の甲側で親指と人差し指の骨が交わる付け根の少し手前にあります。親指で押すとズーンと響くような感覚がある人も多いです。肩や首のこり、目の疲れ、緊張性頭痛に用いられることが多いとされています(引用元:jstage.jst.go.jp)。

パソコン作業中など、手が空いたときに軽くもむだけでも気分が変わることがあると言われています。

胃腸の不調や全身疲労に:足三里(あしさんり)

足三里は、膝のお皿の外側下端から指4本分ほど下がった、すねの外側にあります。古くから「足三里に灸をすえると元気が出る」と言われ、胃腸の疲れや全身倦怠感、脚のだるさに用いられてきました(引用元:ahk-concierge.com)。

長時間立ちっぱなしや歩き疲れた日のセルフケアとして取り入れやすいツボです。

冷えやむくみに:太谿(たいけい)

太谿は、内くるぶしとアキレス腱の間にある少しくぼんだ場所にあります。腎の経絡上にあるとされ、冷えや足のむくみ、腰のだるさなどに用いられてきたツボです(引用元:osaka-hirakawa.jp)。

お風呂上がりなど体が温まっているときに、やさしく指圧するのが取り入れやすいとされています。

ツボの位置の具体的な探し方・目印

ツボは骨の出っ張りや筋肉の間など、触ると少しくぼんでいたり圧を感じやすい場所にあることが多いです。指でなぞって「ちょっと響く」「気持ちいい」と感じるポイントが目印になります。左右対称にあるツボが多いので、両側を比べながら探すのもコツです(引用元:acu.takeyachi-chiro.com)。

自分で分かりづらいときは、専門家に位置を触診してもらうと安心です。

#ツボ #合谷 #足三里 #太谿 #セルフケア

4.ツボの押し方・ケア方法と注意点

ツボは、毎日のちょっとしたセルフケアに取り入れやすいのが魅力です。でも「どのくらい押せばいい?」「いつやるのがいいの?」と迷うこともありますよね。ここでは基本的な刺激方法と注意点を、自然な流れで紹介します。無理に強く押すより、体の声を聞きながら行うことが大切だと言われています(引用元:acu.takeyachi-chiro.com)。

セルフケアでのツボの刺激方法

ツボへの刺激は、指圧・マッサージ・お灸などがよく使われています。

指圧は、親指や人差し指でツボをゆっくり押し、3〜5秒かけて力を入れて、同じくらいの時間でゆるめるのを数回くり返します。ぐいぐい押すのではなく、「気持ちいい」と感じる程度の圧が目安です(引用元:ahk-concierge.com)。

お灸は、皮膚に直接置かず、台座付きタイプを使うと初心者でも安全に試しやすいとされています(引用元:jstage.jst.go.jp)。

押すタイミング・頻度・強さの目安

ツボ押しは、食後すぐや飲酒後は避け、リラックスできる時間帯(入浴後や就寝前など)が向いているとされています。

頻度は、1日1〜2回、1か所につき数十秒〜1分程度が目安です。強く押しすぎると内出血や筋肉痛のようなだるさが出る場合もあるため、「痛気持ちいい」と感じる程度にとどめるのがおすすめです(引用元:acu.takeyachi-chiro.com)。

やってはいけないこと・避けるべきケース

体調がすぐれないときや、発熱・感染症・皮膚に炎症がある部分への刺激は避けたほうがよいと言われています。また、妊娠中は一部のツボ刺激が子宮収縮につながる可能性があるとされるため、専門家に相談することが大切です(引用元:osaka-hirakawa.jp)。

持病がある方や強い痛みが続いている場合は、無理にセルフケアをせず、専門家に触診を受けることが望ましいとされています。

#ツボ押し #セルフケア #指圧 #お灸 #マッサージ

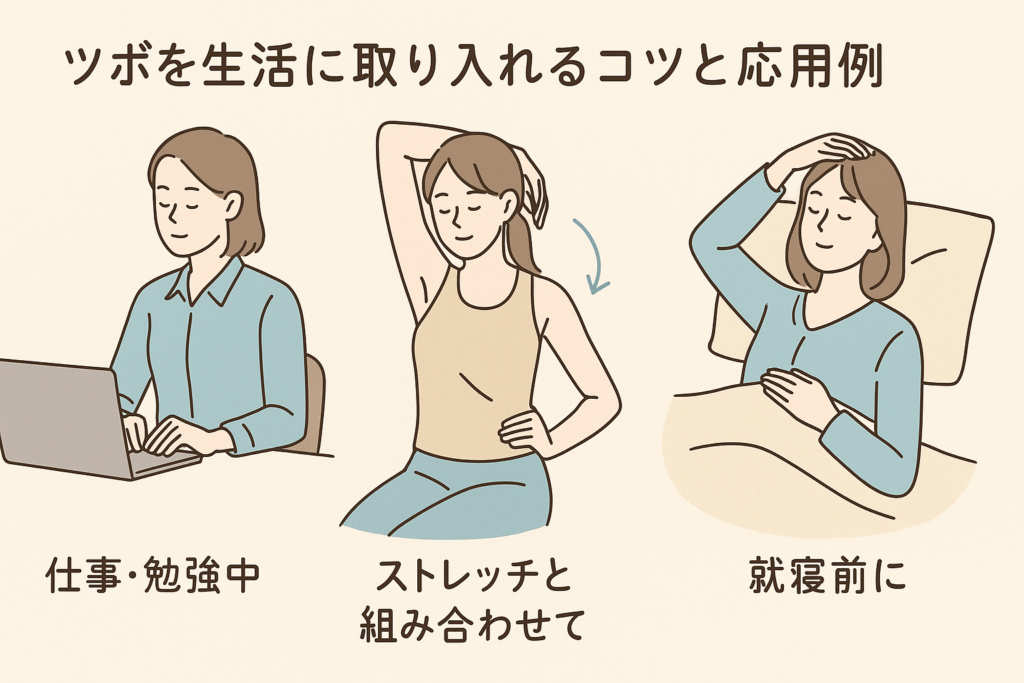

5.ツボを生活に取り入れるコツと応用例

ツボは特別な時間を取らなくても、日常にさりげなく取り入れやすいと言われています。仕事や家事の合間、寝る前などちょっとした隙間時間にできるので、「忙しくてケアが続かない」と感じる人にもぴったりです(引用元:acu.takeyachi-chiro.com)。

日常でできる簡単なツボケア習慣

例えば、デスクワークの合間に手の「合谷(ごうこく)」を軽く押す、湯船につかりながら足の「三陰交(さんいんこう)」をもむ、寝る前にこめかみ周辺を指で円を描くようにマッサージする、などが取り入れやすいです。

「ながら」でできるのがポイントで、習慣化しやすいとも言われています(引用元:ahk-concierge.com)。

ツボ+ストレッチ・呼吸法・マッサージとの組み合わせ例

ツボ刺激だけでなく、ストレッチや呼吸法と組み合わせることで、リラックス効果が高まりやすいとされています。

たとえば肩こりが気になる時は、肩甲骨まわりをゆっくり回すストレッチをした後に「肩井(けんせい)」を軽く押す。

深呼吸をしながら「内関(ないかん)」を押すことで、緊張感がやわらぐと感じる人もいるそうです(引用元:jstage.jst.go.jp)。

精神・メンタルケアへの活用(ストレス・不眠など)

ツボは、ストレスや不眠などメンタル面のサポートにも活用されることがあります。

心が落ち着かない夜に「百会(ひゃくえ)」をゆるやかに押したり、イライラしたときに「太衝(たいしょう)」を刺激するなどがよく紹介されています。

気持ちが張りつめたとき、ツボ刺激と深い呼吸をセットにしてみるとリラックスしやすいという報告もあるようです(引用元:osaka-hirakawa.jp)。

#ツボ #セルフケア #ストレスケア #リラックス #習慣化