捻挫 やってはいけないことを解説します。無理に動かす・温める・放置する・自己判断でマッサージするなど、回復を妨げる行動を避ける方法と、正しい応急処置・回復ステップをわかりやすく紹介します。

1.捻挫とは?基礎知識と症状の見極め

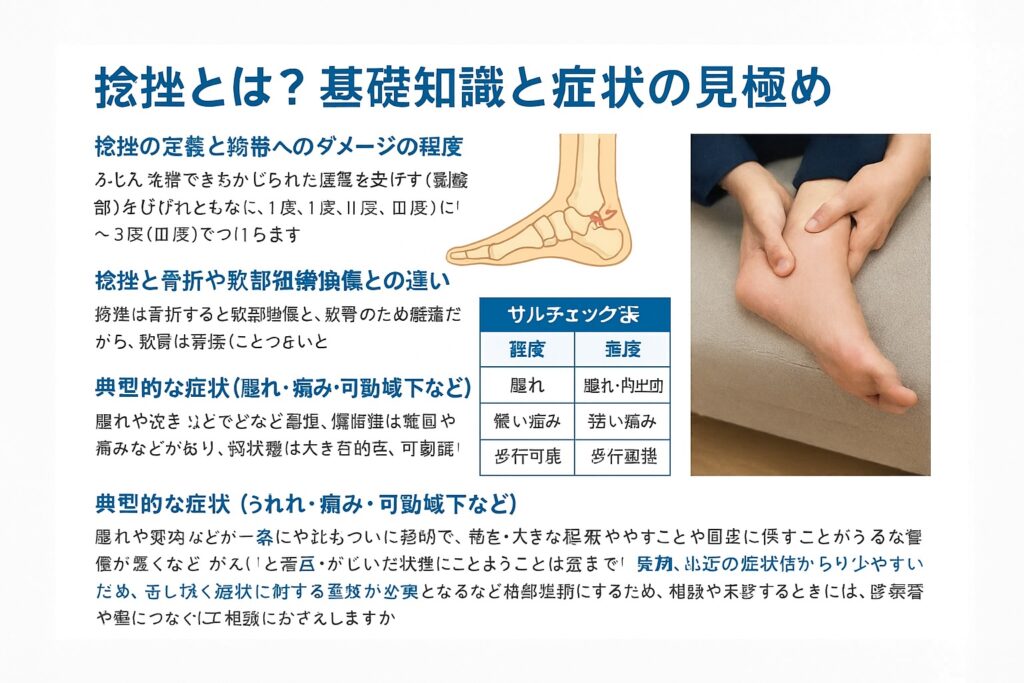

捻挫の定義と靭帯へのダメージの程度

「捻挫」という言葉はよく耳にしますが、実際には関節を支える靭帯が無理に引き伸ばされて損傷する状態を指すと言われています。靭帯の損傷度は大きく3段階に分けられ、軽度(Ⅰ度)では靭帯の一部が伸びるだけ、Ⅱ度では部分断裂、Ⅲ度では完全断裂に近い状態と説明されることが多いです。

捻挫と骨折や軟部組織損傷との違い

足首をひねったとき、多くの人は「ただの捻挫だろう」と考えがちですが、実は骨折や軟部組織損傷が隠れていることもあると言われています。例えば、強い腫れや変形がある場合は骨折の可能性もあるため、自己判断では区別が難しいそうです。

典型的な症状(腫れ・痛み・可動域低下など)

捻挫の典型的な症状としては「腫れ」「痛み」「動かしにくさ」が代表的です。軽度の場合は歩行が可能で「ちょっとした違和感」と感じる程度ですが、重度になると内出血や強い痛みで歩行が難しくなるケースもあるそうです。また、関節を支える安定性が失われるため、再発しやすくなることも指摘されています。

軽度/重度のセルフチェック表

自分で判断する目安として、以下のようなチェック項目が参考になると言われています。

- 軽度(Ⅰ度):少しの腫れ、軽い痛み、歩行可能

- 中等度(Ⅱ度):腫れが強い、押すと痛い、歩行は困難

- 重度(Ⅲ度):関節が不安定、強い腫れと内出血、歩行不能

ただし、あくまでセルフチェックは目安であり、症状が強い場合や長引く場合は早めに専門家へ相談することが大切だと言われています。

#捻挫基礎知識

#靭帯損傷の程度

#骨折との違い

#典型的症状

#セルフチェック方法

2.捻挫で「やってはいけないこと」

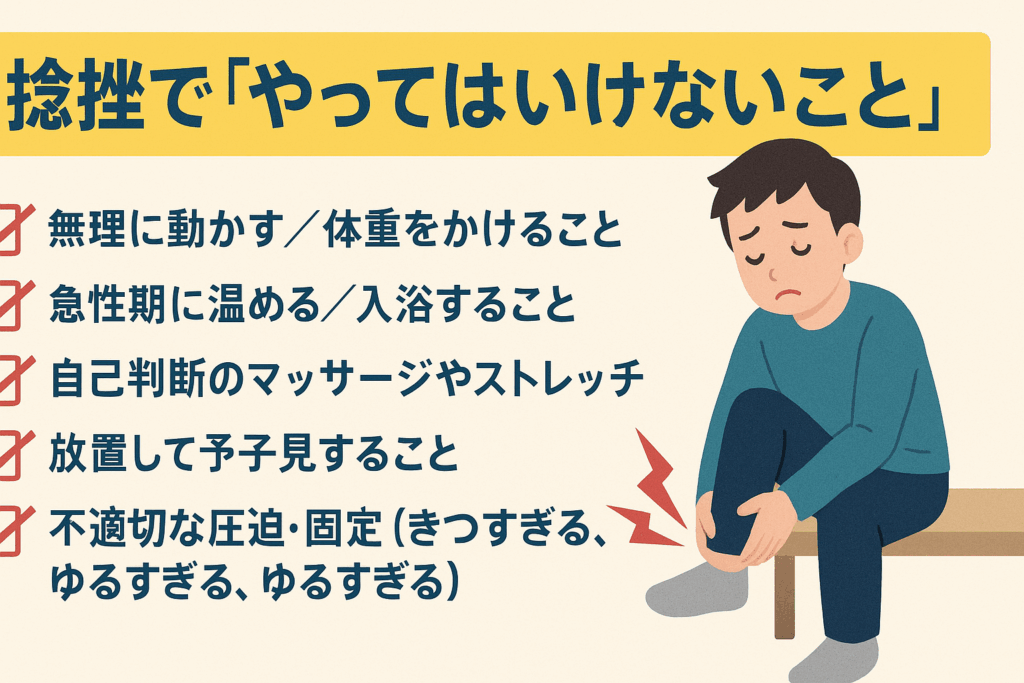

無理に動かす/体重をかけること

捻挫直後に「歩けそうだから大丈夫」と思って体重をかけると、靭帯にかかる負担が大きくなり、損傷が悪化する可能性があると言われています。腫れや炎症が強まると回復が遅れることもあるそうです。代わりに、まずは安静を保ち、必要に応じて松葉杖やサポーターを使うことが推奨されています。

急性期に温める/入浴すること

捻挫の初期(発症から48時間程度)は炎症反応が強く、温めることで血流が増加し腫れや痛みが強くなると考えられています。入浴や温熱パッドは症状を悪化させる要因になる場合があるそうです。そのため、代替策としては冷却(アイシング)を行い、炎症が落ち着いてから徐々に温めるケアに切り替えることがすすめられています。

自己判断のマッサージやストレッチ

痛みが残っている時期に「ほぐした方が早く改善するのでは」と考えてマッサージやストレッチを行うと、損傷部分に余計な刺激が加わり炎症が広がるリスクがあると言われています。専門家の指導なしで動かすことは避けたほうがよいとされています。正しい代替行動としては、安静と冷却を徹底し、必要に応じて専門家に相談するのが安心です。

放置して様子見すること

「そのうち改善するだろう」と思って放置すると、靭帯の緩みが残り関節が不安定になりやすいと言われています。その結果、再発や慢性化のリスクが高まる可能性もあるそうです。代わりに、数日経っても腫れや痛みが引かない場合は整形外科や整骨院に来院して触診や検査を受けることが推奨されています。

不適切な圧迫・固定(きつすぎる、ゆるすぎる)

テーピングや包帯は「圧迫すれば良い」と思われがちですが、きつすぎると血流障害、ゆるすぎると固定効果が得られないと言われています。悪化を防ぐには、適度な圧迫を保ちつつ定期的に緩めて血流を確認することが必要とされています。市販のサポーターを活用し、サイズや締め具合を調整するのが代替案として適しています。

#捻挫で避ける行動

#急性期の対応

#マッサージの注意点

#放置のリスク

#正しい固定方法

3.正しい応急処置とすべきこと(代替行動)

RICE法とPOLICE法の考え方

捻挫をした直後に推奨される対応として「RICE法(安静・冷却・圧迫・挙上)」が広く知られています。これは、炎症を抑え回復をサポートすると言われています(引用元:くまのみ整骨院、魚住整骨院、MedicalDoc)。近年は「POLICE法」という考え方も注目されており、安静を保ちながらも完全に動かさないのではなく、軽度の負荷を適度に与えることが早期の改善に役立つ可能性があるとされています。

固定・テーピングの使い方

応急処置で大切なのが「適切な固定」です。包帯やテーピングで足首を安定させることで、靭帯への負担を減らし再損傷を防ぎやすいと言われています。ただし、強く巻きすぎると血流障害のリスクがあるため、指先の色や感覚に注意することが必要とされています。

初期段階で専門家に来院すべき目安

腫れがひどい、関節が変形している、体重をかけられないほど強い痛みがある場合は、自己判断せず早めに専門家へ相談することがすすめられています。特に24〜48時間経っても症状が改善しないときは、骨折や靭帯損傷が隠れている可能性があるため注意が必要だと言われています。

応急処置タイムライン(24〜48時間の目安)

- 発症から0〜24時間:安静を徹底し、アイシングを1回15〜20分、1時間おきに行う

- 24〜48時間:引き続き冷却と圧迫を継続、可能なら足を心臓より高く挙げておく

- 48時間以降:炎症が落ち着いてきたら、状況に応じて温熱やリハビリへ移行することも検討されます

こうした段階的なケアを意識することで、悪化を避けやすいと言われています。

#RICE法

#POLICE法

#テーピングの注意点

#来院の目安

#応急処置タイムライン

4.回復期・リハビリ期にやってはいけない行動

痛みが引いた後すぐに激しい運動をする

「痛みが消えたから大丈夫」と思い込み、急にランニングやジャンプを再開すると靭帯に過度の負担がかかり、再び損傷するリスクが高まると言われています。炎症が落ち着いた段階でも、靭帯は完全に安定しているとは限らないため注意が必要です。まずは軽い歩行やストレッチから始め、段階的に運動強度を上げるのが望ましいとされています。

可動域が戻っていないのに負荷をかけること

足首の動きがまだ制限されているのに無理にトレーニングを行うと、関節や筋肉に余計なストレスがかかると指摘されています。特に可動域が左右で差がある場合、そのまま負荷をかけるとフォームが崩れ、他の部位への負担にもつながると言われています。違和感がある時点では負荷を控え、専門家の指導を受けながら可動域を少しずつ改善していくことが重要です(引用元:MedicalDoc、整形外科ネット、魚住整骨院)。

適切なストレッチや筋力強化を怠ること

リハビリ期においてストレッチや筋力トレーニングを行わないと、足首の安定性が不足し再発しやすくなると言われています。特に足首周囲の筋肉だけでなく、ふくらはぎや体幹の強化も再発防止に役立つとされています。短期間で終わらせず、日常に取り入れることが長期的な改善につながるそうです(引用元:くまのみ整骨院、Dr-Navi、MedicalDoc)。

再発を防ぐケアを無視すること

痛みがなくなったあと「もう気にしなくていい」と考える人もいますが、再発を防ぐ意識を持たないと、何度も同じ場所を痛めるケースが多いと言われています。違和感や軽い腫れが再び出てきた場合は、体がサインを出している可能性があるため、早めに専門家へ相談することがすすめられています。サポーターやバランストレーニングを取り入れることも予防に役立つとされています(引用元:魚住整骨院、くまのみ整骨院、MedicalDoc)。

#回復期の注意点

#激しい運動のリスク

#可動域と負荷の関係

#ストレッチと筋力強化

#再発防止ケア

5.長引く痛み・後遺症を防ぐための注意点と予防策

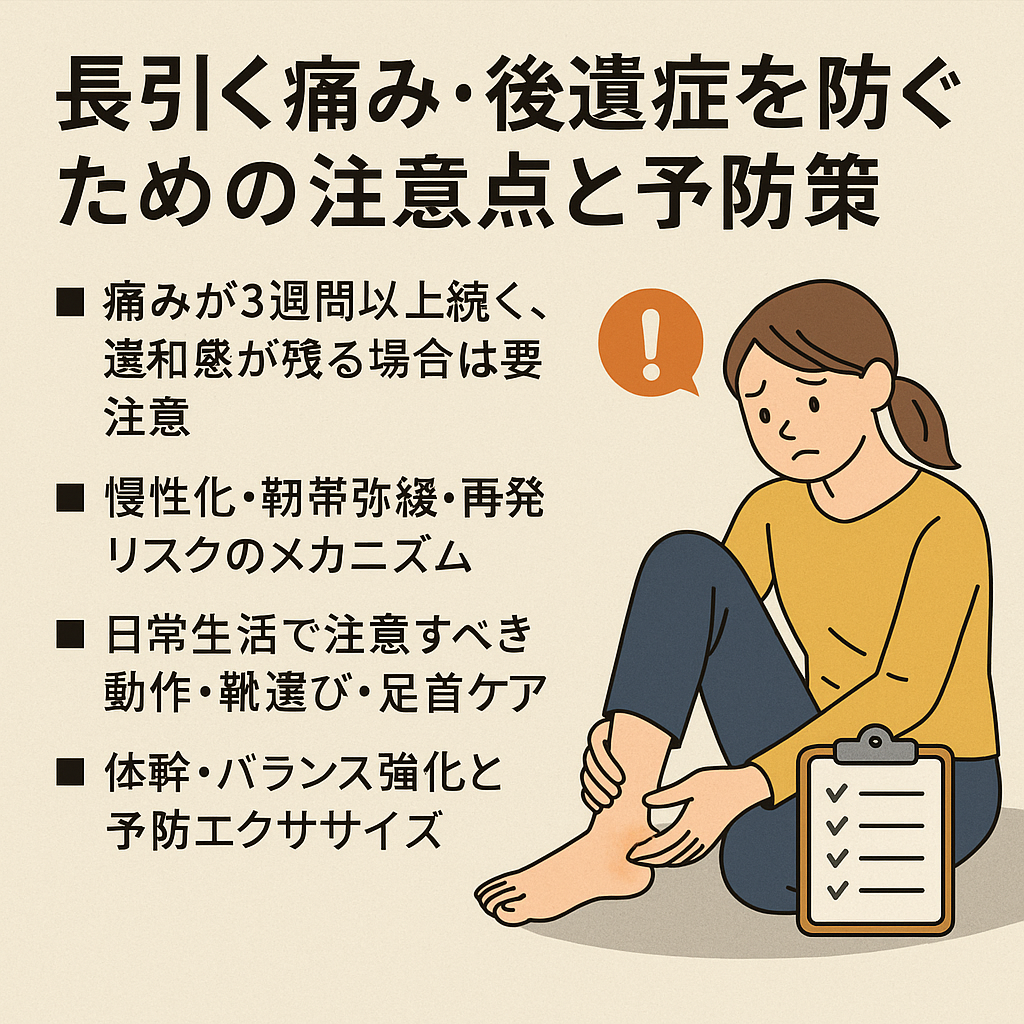

痛みが3週間以上続く、違和感が残る場合は要注意

通常の捻挫は適切なケアで徐々に改善すると言われていますが、3週間以上痛みや腫れが続いたり、常に違和感が残る場合は注意が必要です。靭帯や軟骨に損傷がある可能性があるため、自己判断せず早めに専門家に相談することがすすめられています。

慢性化・靭帯弛緩・再発リスクのメカニズム

捻挫を繰り返すと靭帯が緩み、関節が不安定になりやすいと考えられています。その結果、ちょっとした段差や運動時に再発するリスクが高まるそうです。慢性化した場合は、痛みや不安定感が長期的に残ることもあるため、予防的な運動や適切なサポートが大切だと言われています。

日常生活で注意すべき動作・靴選び・足首ケア

日常生活の中での小さな工夫も後遺症予防につながるとされています。ヒールや底の不安定な靴は避け、足首をしっかり支えるシューズを選ぶことが推奨されています。また、階段や坂道での歩行、荷物の持ち方なども足首に負担をかけやすいため注意が必要です。サポーターの使用や日常的なストレッチも有効とされています。

体幹・バランス強化と予防エクササイズ

足首だけでなく、体幹やバランス機能を鍛えることが再発予防に効果的と言われています。バランスボードや片足立ち、スクワットなどの軽いエクササイズが紹介されることが多く、継続することで足首の安定性が高まるそうです。これらの運動は再発防止だけでなく、全身の運動パフォーマンスにも良い影響を与えるとされています。

#捻挫後の注意点

#後遺症予防

#靴選びの工夫

#足首ケア

#バランス強化エクササイズ