手のひら 痛いと感じたら、まず疑うべき原因や症状パターン、自己チェック法、日常でできる対処法、そして受診の目安をこの1記事で網羅します。

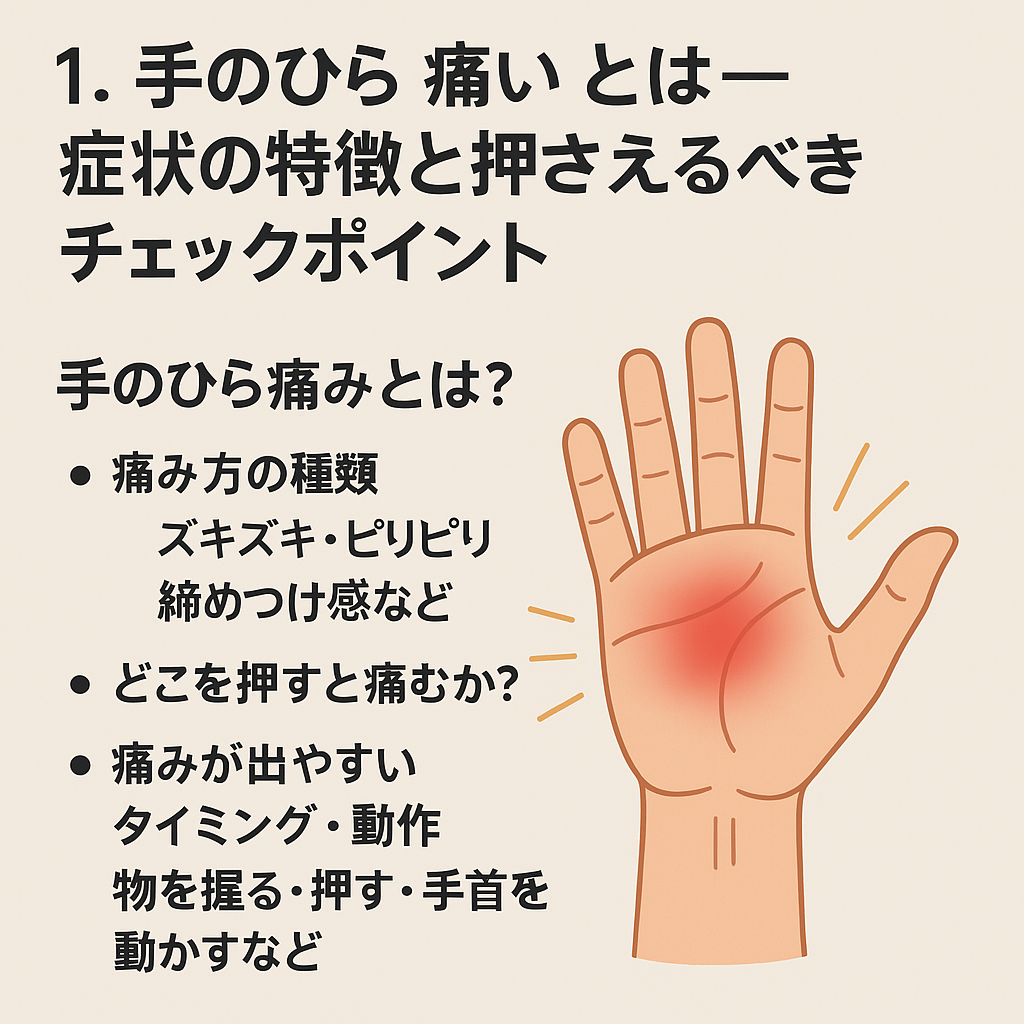

1.手のひら 痛い とは — 症状の特徴と押さえるべきチェックポイント

手のひらの痛みといっても、その感じ方や出る場面は人によってかなり違うと言われています。

「ズキズキする」「ピリピリとしびれるような感覚」「締めつけられるような違和感」など、痛みの種類は多様で、同じ“手のひら痛”でも背景にある原因は異なる場合が多いです。

手のひら痛みとは?

一般的に、手のひらに何らかの炎症や神経圧迫、または筋肉・腱のトラブルがあると痛みが出やすいと考えられています。特に長時間のスマホ操作やパソコン作業、重い荷物を持つことが続くと負担がかかりやすいとも言われています。

痛み方の種類

「物を握るときだけズキッとする」「じっとしているときもジンジンと違和感が残る」など、痛み方のパターンはさまざまです。ある人は瞬間的な鋭い痛みを訴え、別の人は慢性的にだるさやしびれを感じることもあります。複数の症状が同時に重なる場合も少なくありません。

どこを押すと痛むか?

親指の付け根(母指球)や小指の下(小指球)を押したときに特に痛むケースもあります。また、手の中央を軽く押したときに違和感がある場合、腱や神経のトラブルが関与している可能性があると指摘されています。

痛みが出やすいタイミング・動作

「重いカバンを握ったとき」「キーボードを打ち続けたとき」「手首をひねったとき」など、特定の動作に伴って痛みが誘発されるケースが多いようです。特に、朝方に強く出る、夜になると悪化するなど時間帯による変化を感じる人もいます。

このように、手のひらの痛みは「どのように痛むか」「どこを押すと響くか」「どんな動作で悪化するか」を観察することが大切だと言われています。自分の症状を整理しておくことで、次の行動(セルフケアや来院の検討)につながりやすくなります。

#手のひら痛い #症状の特徴 #セルフチェック #動作と痛み #健康管理

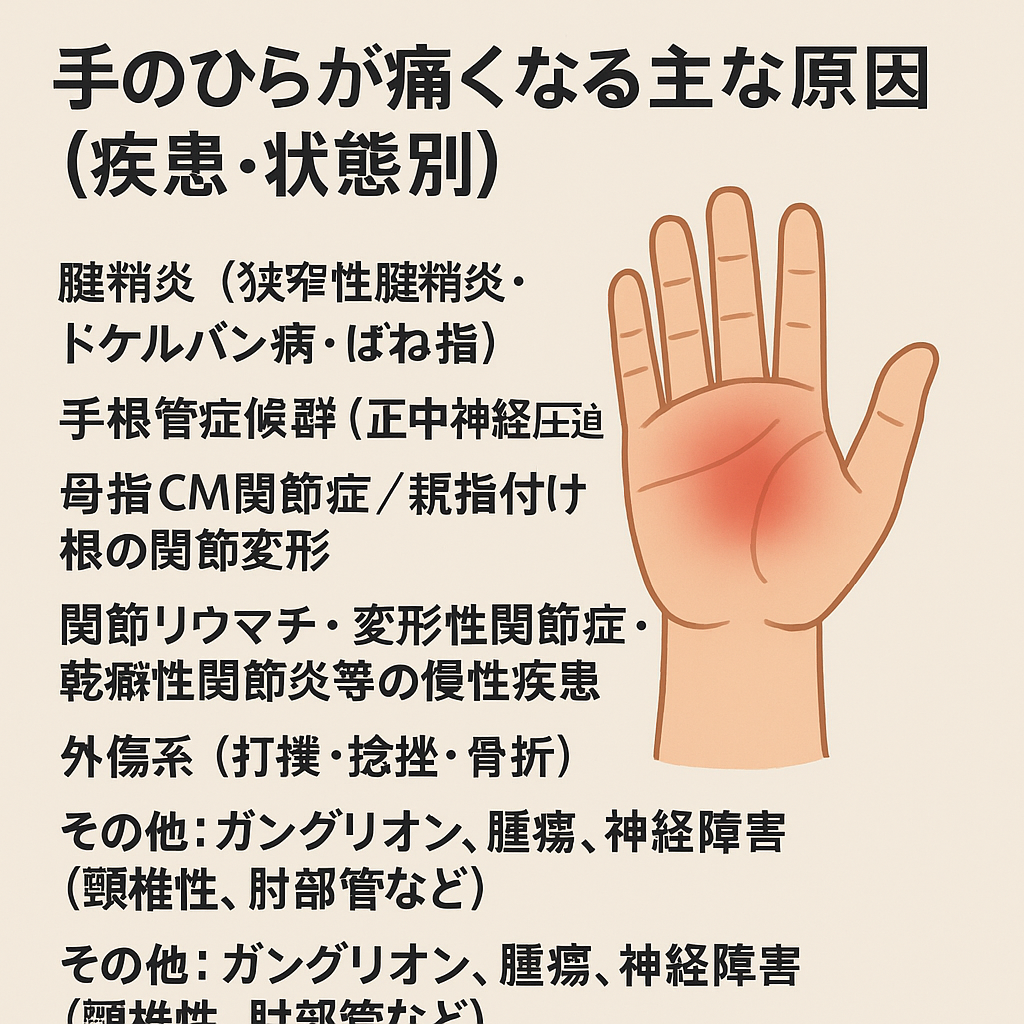

2.手のひらが痛くなる主な原因(疾患・状態別)

手のひらの痛みは一つの原因だけでなく、複数の疾患や状態が関与していると言われています。自分の症状と近いものを確認することで、次の対応の目安になります。以下に代表的な原因を整理しました。

腱鞘炎(狭窄性腱鞘炎・ドケルバン病・ばね指)

指や手首をよく使う人に多いのが腱鞘炎です。狭窄性腱鞘炎やドケルバン病では、親指の付け根から手のひらにかけて炎症が起こりやすいとされています。ばね指も同じ腱のトラブルに含まれ、曲げ伸ばしの際に引っかかるような感覚と痛みが出ることがあります。

手根管症候群(正中神経圧迫)

手首の中を通る正中神経が圧迫されることで、手のひらのしびれや痛みが生じる状態です。特に親指から薬指にかけてのしびれを伴うケースが多いとされています。夜間や朝方に強く症状が出る人も少なくないと報告されています。

母指CM関節症 / 親指付け根の関節変形

親指の付け根の関節が変形することで、物をつかむ動作のたびに痛みを感じやすいといわれています。更年期以降の女性に多い傾向があるとの指摘もあります。日常生活でボタンを留める、ペットボトルを開けるときに痛みが強くなることが多いようです。

関節リウマチ・変形性関節症・乾癬性関節炎などの慢性疾患

関節リウマチや変形性関節症は、手のひらだけでなく手全体の関節にも影響を及ぼす可能性があります。朝のこわばりや複数の関節に同時に痛みが出るのが特徴とされています。

外傷系(打撲・捻挫・骨折)

転倒やスポーツでの衝撃によって手のひらを打撲したり、ひねったりすると痛みが続くことがあります。場合によっては小さな骨折が隠れていることもあるため、強い腫れや動かしにくさを伴うときは注意が必要だとされています。

その他(ガングリオン、腫瘍、神経障害など)

手のひらや手首にガングリオンと呼ばれるしこりができて痛むケースもあります。腫瘍や頚椎由来の神経障害、肘部管症候群なども関連することがあると考えられています。症状が長引く場合には、自己判断せず相談することが望ましいと言われています。

#手のひら痛い #腱鞘炎 #手根管症候群 #関節リウマチ #外傷

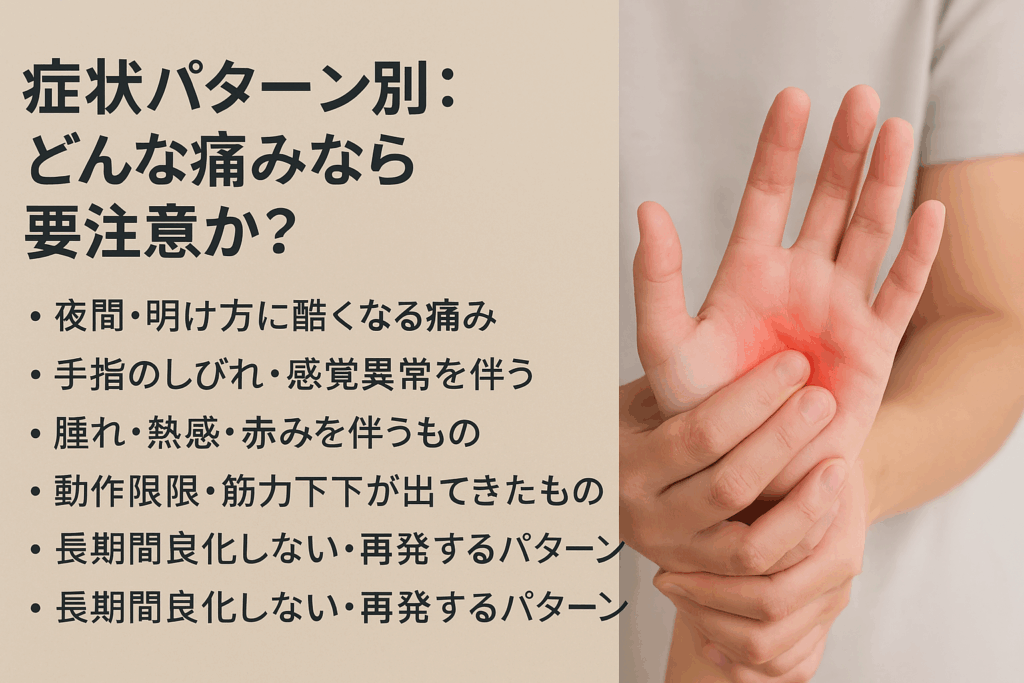

3.症状パターン別:どんな痛みなら要注意か?

手のひらの痛みは日常的に起こりやすいものですが、症状の出方によって注意が必要な場合があると言われています。ここでは代表的なパターンを紹介します。

夜間・明け方に酷くなる痛み

夜や朝方に痛みが強くなると、神経や腱の炎症が関与していることがあると考えられています。特に睡眠中に手首が曲がる姿勢が続くと症状が悪化しやすいと報告されています。

手指のしびれ・感覚異常を伴うパターン

痛みだけでなく「ピリピリする」「感覚が鈍い」といったしびれが出る場合は、神経圧迫や手根管症候群が関与していると指摘されています。

腫れ・熱感・赤みを伴うもの

関節や腱の炎症が強いときは、見た目にも腫れや赤みが出ることがあります。熱を持っている場合は炎症性の疾患や外傷の可能性が高いとも言われています。

動作制限・筋力低下が出てきたもの

握力が落ちたり、手を広げにくくなったりすると、日常生活への支障が大きくなります。これは進行性の変化と関連していることがあると考えられており、早めの対応が望ましいとされています。

長期間改善しない・再発するパターン

一時的に落ち着いても繰り返し同じ場所に痛みが出る場合、慢性的な疾患や生活習慣の影響が疑われると考えられています。長期間にわたって悪化しないまま続く場合も軽視せず、専門的なチェックが推奨されています。

#手のひら痛い #症状パターン #しびれ #腫れと熱感 #長引く痛み

4.日常でできる対処法・セルフケア

手のひらが痛いとき、「何をすれば少しでも楽になるのか」と気になる方は多いと思います。無理に我慢するのではなく、身近な工夫で炎症や負担をやわらげる方法がいくつか紹介されています。ここでは代表的なセルフケアのポイントをまとめます。

安静・負荷軽減

まず基本は手を休ませることです。長時間のタイピングやスマホ操作を続けると負担が大きくなるため、こまめに作業を区切るのがおすすめと言われています。荷物を持つときは両手に分散させる、道具の持ち方を変えるなどの工夫も有効だと考えられています。

冷湿布/温罨法の使い分け

痛みが出始めの炎症期には冷湿布で熱を抑え、慢性的にこわばりがある場合は温めて血流を促すと良いとされています。ただし人によって心地よさが異なるため、実際に試して体に合う方を選ぶのが望ましいとされています。

ストレッチ・軽い体操

手首や指を軽く回したり、開閉運動を繰り返すことで関節の動きを保ちやすくなると言われています。ポイントは無理をしないこと。強い痛みが出る前に止めるよう意識すると安全です。

サポーター・装具の活用

市販のサポーターは、手首や指を安定させて余計な動きを抑える働きがあると紹介されています。作業中だけ装着する、夜間だけ使うなど、使い分けも工夫できます。

市販の鎮痛消炎薬(内服・外用)の注意点

ドラッグストアで購入できる鎮痛薬や湿布も、痛みを和らげる選択肢として知られています。ただし長期的な使用や用量の自己判断は避け、ラベルに記載された指示を守ることが重要だとされています。

生活習慣改善

手の不調は体全体の状態とも関係があるといわれています。十分な睡眠やバランスの良い食事、血糖管理なども、痛みのコントロールに役立つと考えられています。

#手のひら痛い #セルフケア #ストレッチ #冷湿布と温罨法 #生活習慣改善

5.受診の目安・診療科・診断〜治療の流れ

「手のひらが痛いけど、これって病院に行ったほうがいいのかな?」と迷う人は多いようです。痛みの程度や症状の組み合わせによって、来院のタイミングが変わると言われています。ここでは一般的な流れをまとめてみます。

すぐ来院すべきケース

強い痛みが続く、手が腫れて赤くなっている、あるいはしびれが広がっているといった場合は早めの来院がすすめられています。特に物を握れないほどの痛みや、指先の感覚が落ちているときは注意が必要だと考えられています。

受診先の診療科

整形外科は最も多く利用される科で、骨や関節、腱のトラブルを調べるのに適しています。関節の炎症や自己免疫性の病気が疑われる場合はリウマチ科を紹介されることもあります。また神経の異常が関与しているときは神経内科が対象になることもあるようです。

診断で行われる検査

医師はまず触診で痛みの部位や動きの制限を確認します。その上で必要に応じてレントゲンや超音波検査を行い、骨や腱の状態を確認すると言われています。しびれがある場合には神経伝導検査で電気の伝わり方を測定することもあります。

治療方法

基本的には保存療法が中心とされ、安静・湿布・ストレッチなどが行われます。症状が強いときには注射による炎症抑制や、場合によっては手術を検討することもあるようです。

回復までの期間・予後・再発防止のポイント

改善にかかる期間は人によって異なりますが、早めに対応したほうが回復はスムーズになると言われています。再発防止のためには日常生活での負担軽減やストレッチの継続が大切だと考えられています。

#手のひら痛い #受診の目安 #整形外科 #検査と治療 #再発防止