手首痛いと感じたらすぐ確認| 手首痛の主な原因(腱鞘炎・TFCC損傷・骨折など)の見分け方、5分でできるセルフチェック、即効で楽になるセルフケア、病院での検査・治療の流れと受診目安をわかりやすく解説します。

1.手首痛い:まず知るべき基本(症状の見立て)

冒頭リード

「手首が痛いけど、どこから来ているのかわからない…」そんな不安を抱える方は少なくありません。この記事では、痛みの出る場所や出方、さらに発症のきっかけから考えられる原因を整理して、読者が自身の状態を把握しやすいようにまとめています。「自分の痛みがどのケースに当てはまるのか」を確認する手助けになると言われています。

痛い場所ごとのポイント

手首の痛みは出る位置によって想定される原因が異なるとされています。

- 親指側が痛む → 腱鞘炎(特にドケルバン病)と呼ばれるケースが多いと言われています。

- 小指側が痛む → TFCC損傷が疑われることがあります。

- 手の甲側 → 舟状骨骨折や靭帯の損傷などが考えられると言われています。

- 手のひら側 → 手根管症候群に関連する可能性があると説明されています。

痛みの出方で見える違い

- 動作時に強まる痛み → 繰り返しの負荷が原因であることが多いと言われています。

- 安静にしていても続く痛み → 炎症や神経の関与が疑われます。

- 腫れやしびれを伴う場合 → 骨折や神経圧迫が関与する可能性があります。

発症のきっかけで考えられる要因

- 転倒や外傷 → 舟状骨骨折・橈骨遠位端骨折のリスクがあるとされています。

- 繰り返しの動作 → 腱鞘炎やTFCC損傷に関連するケースが多いと言われています。

- 突然の強い痛み → ガングリオンや石灰沈着による炎症の可能性も挙げられます。

主要な原因の一覧

代表的に挙げられるのは以下の通りです。

- 腱鞘炎(ドケルバン病など)

- TFCC損傷

- 舟状骨骨折・橈骨遠位端骨折

- ガングリオン

- 石灰沈着

- 手根管症候群

これらは整形外科や手の外科の専門サイトでも解説されている内容です。

#手首痛い

#原因の見分け方

#腱鞘炎TFCC骨折

#セルフチェック

#不安解消

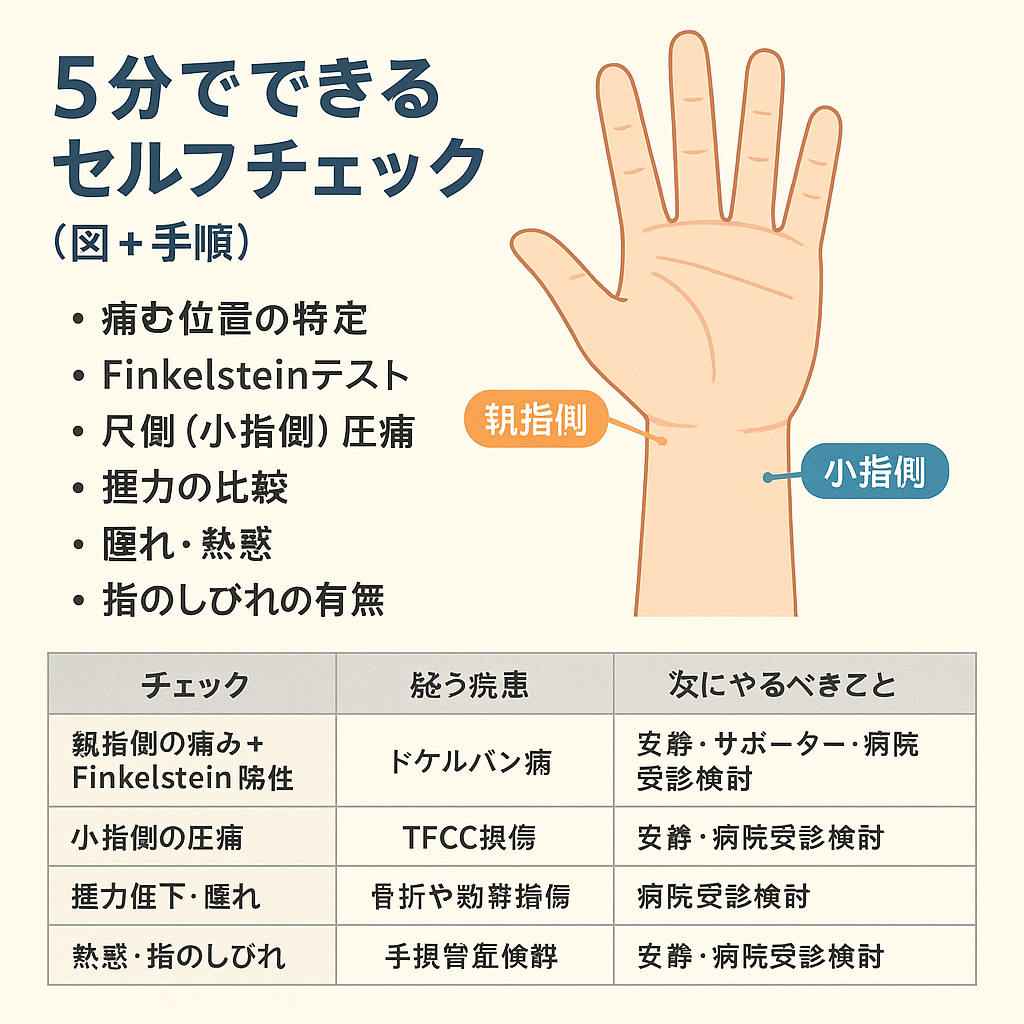

2.5分でできるセルフチェック(図+手順)

簡単にできるチェック項目

「手首痛い」と感じたとき、短時間で確認できる方法があると言われています。以下のようなセルフチェックは、自分の症状の傾向を把握する目安になると考えられています。

- 痛む位置の特定:親指側か小指側か、あるいは手の甲や手のひら側かを確認。

- Finkelsteinテスト:親指を握り込んで手首を小指側へ倒したときに強い痛みが出るかどうか。

- 尺側(小指側)の圧痛:小指側を押した際に鋭い痛みが走るかを確認。

- 握力の比較:左右で明らかな差があるかどうか。

- 腫れ・熱感・指のしびれ:炎症や神経の関与を推測するサインになるとされています。

チェック結果と考えられる原因・次の行動

セルフチェックで痛みが確認できた場合、どのような疾患が疑われるか、次にどう対応するかを以下の表にまとめます。

| チェック内容 | 疑われる疾患 | 次にやるべきこと |

|---|---|---|

| 親指側痛+Finkelstein陽性 | ドケルバン病(腱鞘炎の一種) | 安静・サポーターの使用・来院検討 |

| 小指側圧痛 | TFCC損傷 | 安静にして改善しなければ来院を考える |

| 握力低下・腫れ | 骨折や靭帯損傷 | 医療機関での触診・検査が推奨されている |

| 熱感・指のしびれ | 手根管症候群や炎症性疾患 | 継続するなら来院で検査を受ける |

※いずれのセルフチェックも目安にすぎず、正確な状態は専門の医師による確認が必要と言われています。

図で見るチェックの流れ

手首の解剖図とセルフチェックの手順をあわせて確認すると、どこが痛むかで疑われる病気が変わることがわかりやすいです。例えば「親指側の痛み」と「小指側の痛み」では、想定される疾患が異なると説明されています。図を見ながら自分の痛みの位置を確認することで、受診時に症状を伝えやすくなると言われています。

#手首セルフチェック

#ドケルバン病の可能性

#TFCC損傷

#腱鞘炎の確認方法

#不安を減らす工夫

3.今すぐできるセルフケア(階層的に:即効→短期→長期)

即効(24〜72時間の対応)

手首が急に痛くなったときは、まず安静にして動かさないことが大切だと言われています。一般的に「RICE」と呼ばれる方法が紹介されています。

- 安静(Rest):痛みを悪化させないために使用を控える。

- 冷却(Ice):氷や冷却パックで15〜20分を目安に冷やす。

- 圧迫(Compression):包帯やサポーターで軽く圧迫して安定させる。

- 挙上(Elevation):心臓より高く上げて腫れを軽減する。

市販の鎮痛薬や外用薬も使われることがありますが、説明書をよく確認し正しい使い方を守るようにと言われています。

短期(72時間以降〜数週間)

急性の痛みが落ち着いてきたら、次は再発を防ぐための工夫が大切になります。

- ストレッチ:手首を大きく動かさず、軽く伸ばす動きを取り入れる。

- 筋力強化:ゴムボールを軽く握るなど、無理のない範囲で筋肉を鍛える。

- 生活動作の改善:育児で抱っこをする際の持ち方を変える、PC作業時に手首を浮かせすぎない、スマホを長時間同じ姿勢で持たないなどの工夫が紹介されています。

こうした工夫は、生活習慣に直結するため、日常で取り入れやすいと考えられています。

長期(症状が続く場合の専門的な対処)

数週間経っても改善が見られない場合や、痛みが強い場合は専門機関での検査や施術が推奨されています。

- 注射(腱鞘内ステロイド注射):炎症を抑えるために行われることがある。

- 装具療法:手首を安定させるための専用装具を使う方法。

- 理学療法:専門家の指導のもとで運動やリハビリを行う。

- 手術:まれに必要になる場合があるが、基本的には他の方法が優先される。

こうした専門的な対処は、痛みの種類や発生原因によって医師の判断に基づいて選ばれると言われています。

#手首セルフケア

#RICEで応急対応

#ストレッチと筋トレ

#生活動作の工夫

#専門的対処の選択肢

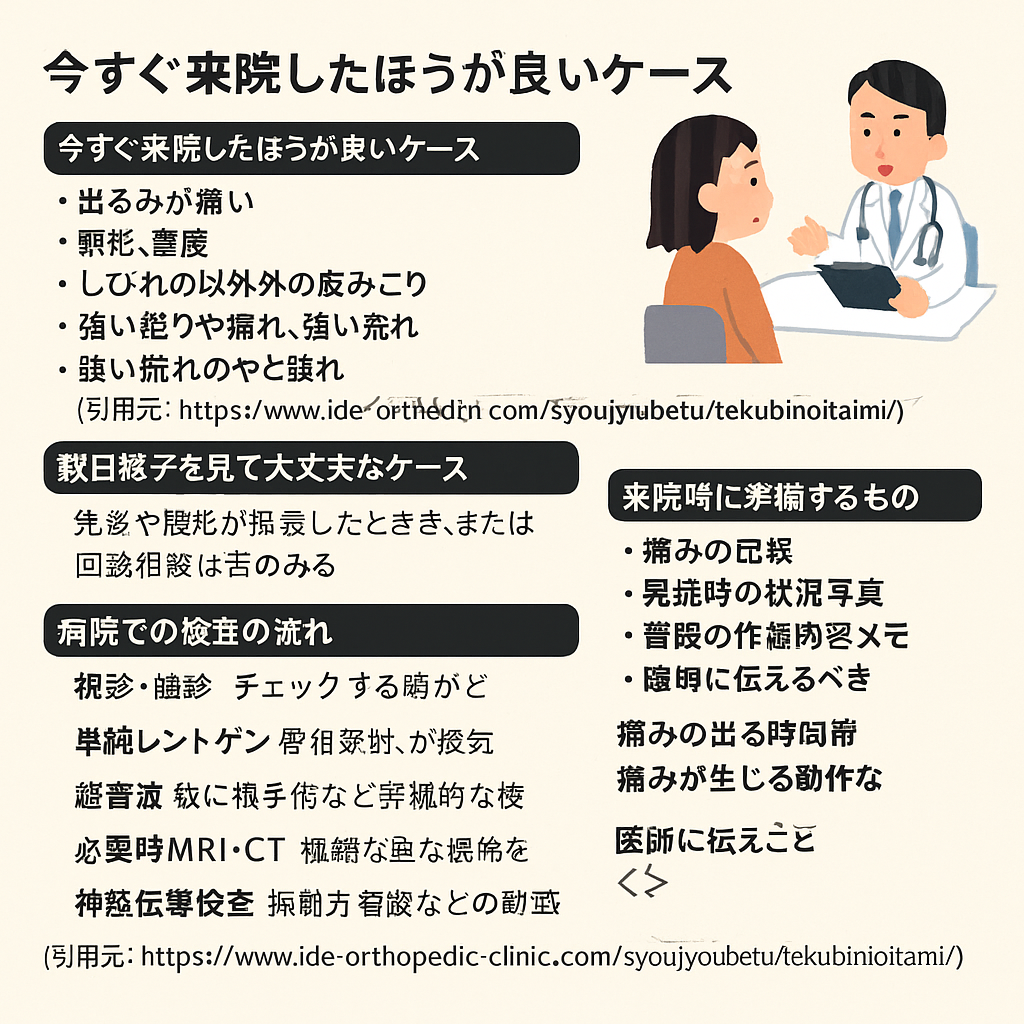

4.受診の目安と病院での検査・治療の流れ

今すぐ来院したほうが良いケース

手首の痛みには「すぐに来院したほうが良い」と言われているケースがあります。例えば、以下のような状況です。

- 激しい痛みで動かせない

- 明らかな変形がある

- 強い腫れや熱感が伴う

- 指先のしびれや感覚異常がある

- 転倒や外傷の直後に痛みが出ている

こうしたケースでは、早めの医療機関での検査が望ましいとされています。

数日様子を見ても良いケース

一方で、日常生活の範囲内で軽い痛みがある程度の場合や、休ませると和らいでいくケースは数日様子を見てもよいとされています。ただし、数日経っても改善がみられない場合や悪化する場合は来院がすすめられています。

病院での一般的な検査の流れ

来院した際には、次のような流れで検査が行われることが多いと説明されています。

- 視診・触診:腫れや変形、痛みの出る動きを確認。

- 単純レントゲン:骨折や関節の異常を確認。

- 超音波(エコー):靭帯や腱の状態をリアルタイムで確認可能。

- MRI・CT:必要な場合に詳しい内部構造を調べる。

- 神経伝導検査:しびれや感覚異常があるときに神経の働きを確認する。

これらの検査を組み合わせることで、原因の絞り込みが行われると言われています。

来院時に準備しておくと良いもの

より正確な触診につながるよう、事前に以下を準備しておくことがすすめられています。

- 痛みの記録(いつ・どの動作で・どのくらい痛むか)

- 発症時の状況写真(転倒直後など)

- 普段の作業内容やスポーツ習慣のメモ

- 医師に伝えるべき情報(痛む時間帯・再現できる動作など)

こうした準備があると、短時間でも医師に正確に状況を伝えやすいと言われています。

#手首痛い受診目安

#検査の流れ

#レントゲンMRI

#医師に伝えるポイント

#安心して相談

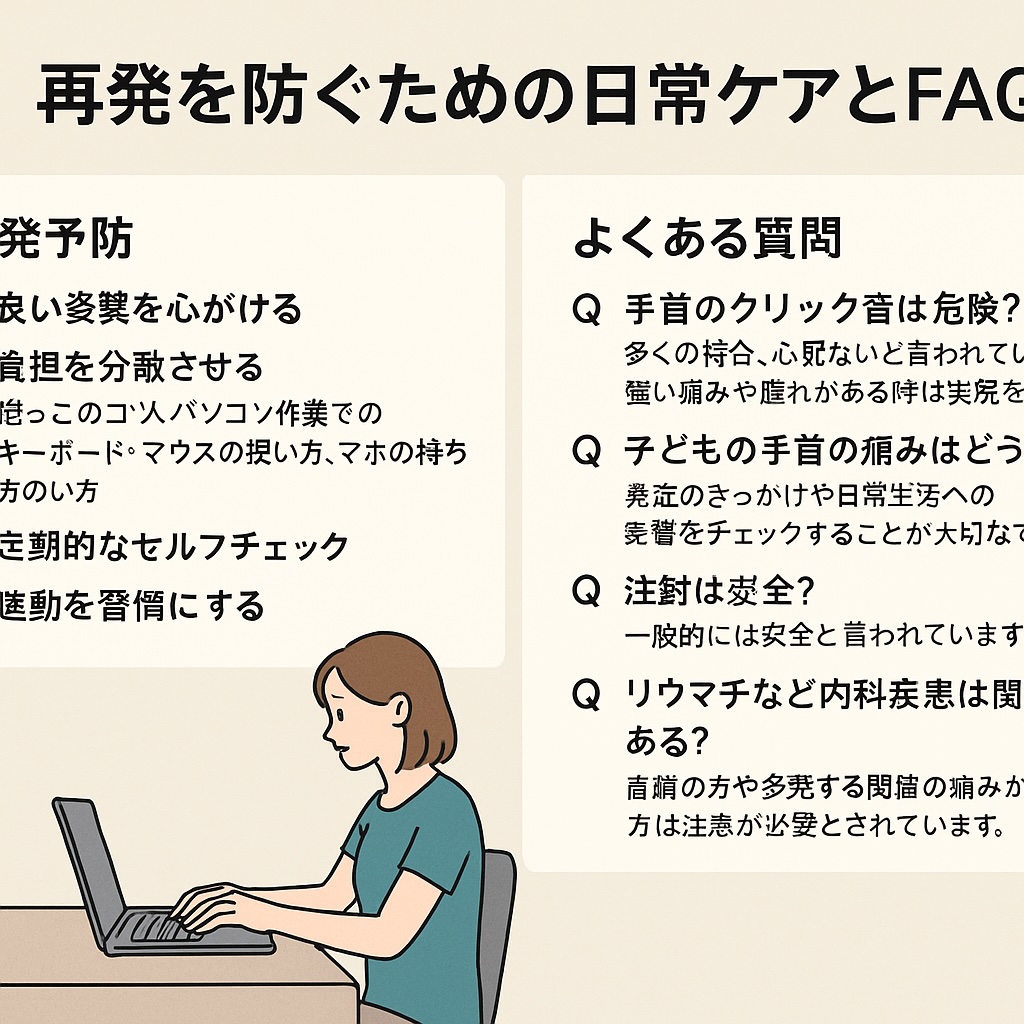

5.再発を防ぐための日常ケアとFAQ

再発予防のポイント

手首の痛みを繰り返さないためには、日常生活のちょっとした工夫が大切だと言われています。

- 姿勢を意識する:背筋を伸ばし、手首に不自然な角度がつかないようにする。

- 負担を分散させる:抱っこのときは両腕を使う、パソコン作業ではキーボードやマウスの位置を体に合った高さに調整する、スマホは片手で長時間持たない。

- セルフチェックを定期的に行う:腫れや痛みが出ていないか、動きに制限がないかを確認する習慣を持つ。

- 軽い運動を続ける:ストレッチや手首周囲の筋肉を補強する運動を取り入れることで、再発リスクを減らせる可能性があるとされています。

よくある質問(FAQ)

Q1. 手首のクリック音は危険?

多くの場合は関節の摩擦による音で心配はいらないと言われています。ただし、強い痛みや腫れを伴う場合は、関節や腱のトラブルが背景にある可能性があるため、来院して検査を受けることが推奨されています。

Q2. 子どもの手首の痛みはどう判断する?

成長期に起こるスポーツ障害や外傷が原因のことがあります。腫れや動かしづらさがあるときは早めに専門機関で確認することが大切だとされています。

Q3. 注射は安全?

腱鞘内ステロイド注射は炎症を抑える目的で使われることがあり、一般的に安全とされています。ただし副作用の可能性もあるため、医師とよく相談してから行うことが重要です。

Q4. 内科的・全身疾患との関係は?

リウマチや代謝性疾患が手首の痛みに関与するケースもあると言われています。特に高齢者や多関節に症状が出ている場合は整形外科だけでなく内科での検査も考慮する必要があるとされています。

#手首再発予防

#日常生活の工夫

#FAQで安心

#セルフチェック習慣

#全身疾患との関係