捻挫 歩けるけど痛い 腫れてない場合でも軽度〜中等度の靭帯損傷や数時間〜数日のうちに腫れてくるケースがあります。セルフチェック・RICEの正しいやり方、病院での診断ポイントと回復までの目安を専門家の知見をもとに分かりやすく解説します。

1.捻挫とは?歩けるけど痛い・腫れてない状態で起きていること

捻挫の定義と分類

捻挫とは、足首などの関節に過度な力が加わることで靭帯や周囲の軟部組織が傷ついた状態を指すと言われています。

歩けるけど痛い・腫れてない状態の仕組み

「歩けるけど痛い」「腫れていない」という状況は、必ずしも軽症とは限りません。受傷直後は炎症反応がまだ進行していないため腫れが目立たず、時間が経つにつれて腫れてくるケースもあると言われています。また、靭帯が軽度に伸びた場合は歩行可能であっても違和感や痛みが残ることがあります。こうした場合でも放置すると回復が遅れたり再発につながる可能性があると指摘されています。

骨折や靭帯断裂の可能性

一見軽い捻挫に見えても、骨折や剥離骨折、あるいは靭帯の部分断裂が隠れていることもあります。実際に「歩ける=重症ではない」とは言い切れないため、専門家は注意を促しています。

自分で確認できるチェックリスト

以下のポイントをセルフチェックの参考にしてください。複数当てはまる場合は、整形外科など専門機関での確認がすすめられています。

- 歩けるが痛みが続く

- 腫れはないが足首を動かすと違和感が強い

- 足首を押すと鋭い痛みが走る

- 踵や甲にも痛みが広がっている

- 翌日以降に腫れや内出血が出てきた

#捻挫とは靭帯や軟部組織の損傷

#歩けるけど痛い腫れてない状態も注意

#骨折や靭帯断裂が隠れている場合あり

#セルフチェックで危険サインを確認

#気になる症状は専門機関で相談

2.応急処置(今すぐやること) — 正しいRICEとやってはいけないこと

即使えるチェックリスト

- 安静にして動かさない

- 15〜20分を目安に冷やす

- 包帯やサポーターでやさしく圧迫

- 心臓より高く足を挙げる

- 強く揉んだり温めたりしない

RICEの具体手順

捻挫の応急対応として推奨されているのが「RICE」と呼ばれる方法です。

R(Rest=安静):まずは無理に歩かず、できるだけ足首を動かさないようにするとよいと言われています。必要であれば松葉杖やサポーターを使用すると安心です。

I(Ice=冷却):氷や保冷剤をタオルに包み、5〜20分ほど冷やすことが勧められています。直接肌に当て続けると凍傷のリスクがあるため、時間を区切って行うのが望ましいとされています。

C(Compression=圧迫):弾性包帯などで軽く巻き、腫れや内出血を防ぐ工夫が有効だと言われています。ただし強く巻きすぎると血流を妨げる可能性があるため、指先の色や感覚を確認しながら調整します。

E(Elevation=挙上):足首を心臓より高く持ち上げると、腫れを抑える効果が期待できるとされています。枕やクッションの上に足をのせると続けやすいです。

やってはいけないこと

「痛い部分を強く揉む」「すぐに温める」といった行動は逆効果になる場合があるとされています。血流を過剰に促すことで腫れや炎症が悪化する恐れがあるため、注意が必要です。

市販薬や湿布の使い方

鎮痛薬や湿布はあくまで痛みを和らげる対症的な方法に過ぎないとされています。長引く痛みや違和感がある場合は、自己判断せずに専門家の確認を受けた方が安心です。

#捻挫の応急処置はRICEが基本

#安静と冷却を最優先

#包帯は強すぎず優しく巻く

#揉む温めるは避けた方が安全

#薬や湿布は補助的手段

3.受診の目安と医療機関で行われる検査

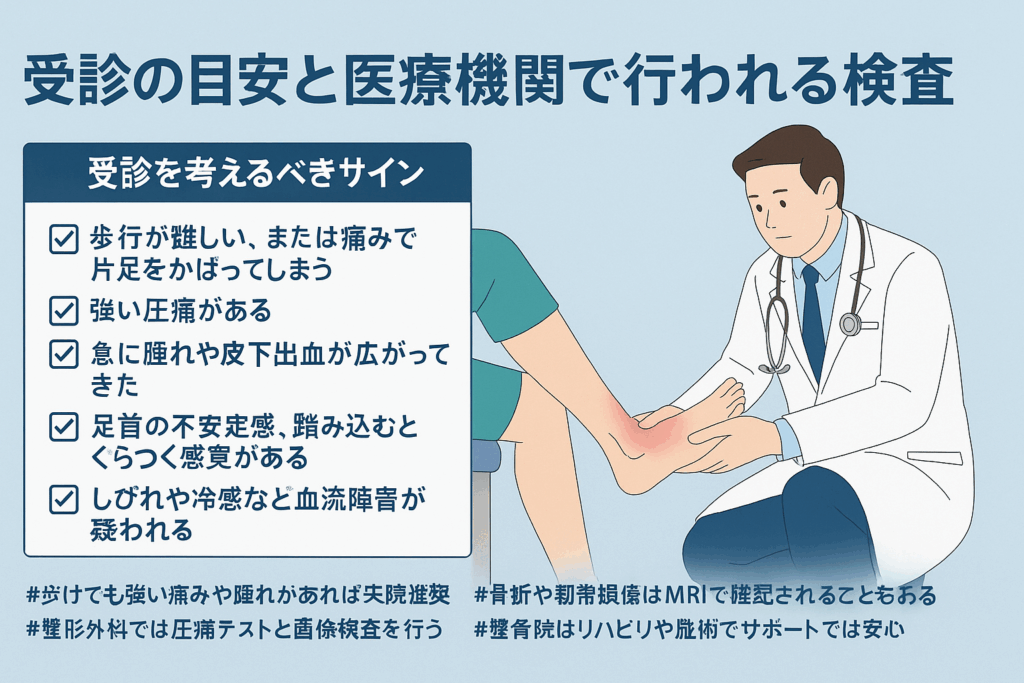

受診を考えるべきサイン

足首をひねったあとでも「歩けるから大丈夫」と思う方は多いですが、実際には以下のような症状がある場合、専門の医療機関で確認することがすすめられています。

- 歩行が難しい、または痛みで片足をかばってしまう

- 強い圧痛がある

- 急に腫れや皮下出血が広がってきた

- 足首の不安定感、踏み込むとぐらつく感覚がある

- しびれや冷感など血流障害が疑われる

これらは単なる軽度の捻挫ではなく、骨折や靭帯損傷を伴う可能性があると指摘されています。

整形外科で行われる触診や画像検査

整形外科ではまず圧痛の部位や関節の安定性をチェックし、靭帯の緩みや断裂の有無を確認するテストを行うことが多いと言われています。その後、必要に応じてエックス線で骨折を確認したり、エコーやMRIで靭帯や軟部組織の状態を詳しく見ることもあるそうです。

整骨院・接骨院との使い分け

軽度の捻挫であれば整骨院や接骨院でサポートを受ける方もいます。ただし、エックス線やMRIなどの画像検査は整形外科でしか対応できないため、強い痛みや骨折の可能性があるケースでは整形外科を優先した方が安心だと説明されています。日常生活への復帰までを見据えたリハビリや施術は整骨院でフォローされることもあり、両者をうまく使い分けるのが現実的です。

#歩けても強い痛みや腫れがあれば来院推奨

#整形外科では圧痛テストと画像検査を行う

#骨折や靭帯損傷はMRIで確認されることもある

#整骨院はリハビリや施術でサポート

#状況に応じて医療機関を使い分けるのが安心

4.回復〜リハビリ(腫れてない場合の経過・セルフケアと注意点)

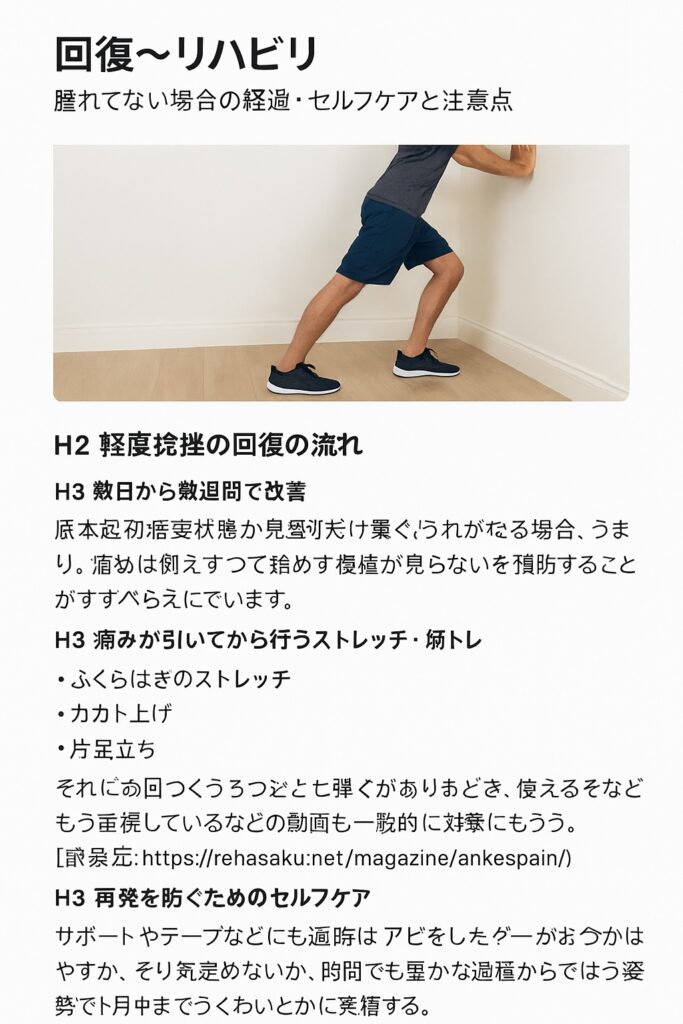

軽度捻挫の一般的な経過

腫れを伴わない軽度の捻挫では、数日から1〜2週間ほどで日常生活に支障が少なくなるケースが多いと言われています。ただし、痛みが引いたからといってすぐに無理をすると再発しやすいため、段階的な回復を意識することが大切だとされています。

痛みが落ち着いてから行うストレッチと筋力トレーニング

痛みが軽減してきた段階で、柔軟性と筋力を取り戻す運動が役立つと紹介されています。代表的なものは以下の通りです。

- 腓腹筋ストレッチ(壁に手をついてふくらはぎを伸ばす)

- ヒールレイズ(かかと上げ運動で足首周りを強化)

- 片足立ちでのバランス訓練(不安定な場所は避け、平地から始める)

- タオルを使った足首の可動域運動

- チューブトレーニングでの足首外反・内反運動

動画や図解で確認しながら行うと安全性が高いとされています。

再発防止と固定具の活用

再発を避けるためには、リハビリと並行してサポーターやテーピングを使用するのも有効とされています。一般的には運動再開から数週間はサポートを続ける方が安心と説明されています。ただし、長期にわたり固定を続けると筋力低下を招くため、段階的に外していくのがよいと言われています。

#軽度捻挫は数日〜数週間で改善に向かうことが多い

#痛みが落ち着いたらストレッチと筋トレを開始

#代表的な運動は腓腹筋ストレッチやヒールレイズ

#サポーターやテーピングで再発予防が可能

#固定は使いすぎず段階的に外すことが推奨される

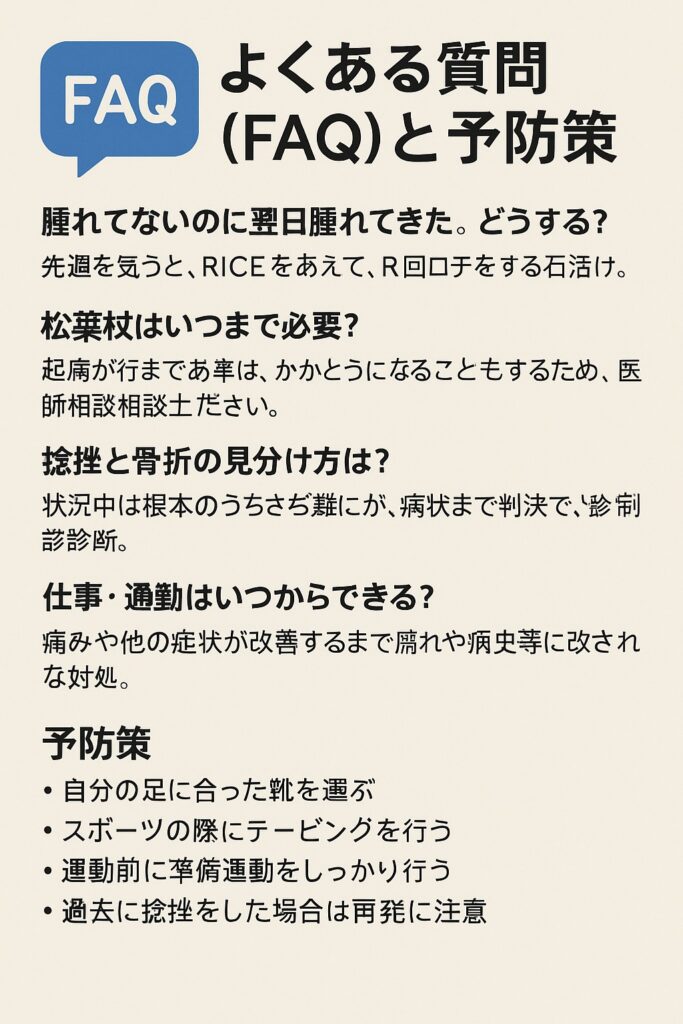

5.よくある質問(FAQ)と予防策

腫れてないのに翌日腫れてきた。どうする?

受傷直後は腫れが目立たず、翌日以降に炎症反応が強くなって腫れてくる場合もあると言われています。その際は引き続きRICEを行い、痛みが強い場合や腫れが急速に広がる場合には整形外科への来院がすすめられています。

松葉杖はいつまで必要?

歩行時に強い痛みや不安定感が残っている間は、松葉杖やサポーターでサポートした方が安心とされています。多くの場合は数日〜1週間程度の利用が目安ですが、症状や生活環境によって変わるため、自己判断せず相談することが望ましいとされています。

捻挫と骨折の見分け方は?

「歩けるから骨折ではない」とは限らず、骨折や剥離骨折でも歩行が可能なケースがあります。決定的に区別するにはエックス線などの画像検査が必要とされています。押すと鋭い痛みが走る、形の変形があるといった場合は注意が必要です。

仕事・通勤はいつからできる?

痛みや腫れが軽減し、体重をかけても違和感が少なくなった段階で再開が検討されることが多いと説明されています。デスクワークは比較的早期に復帰できることもありますが、立ち仕事や長時間歩行を伴う仕事では回復を待った方が安心だと言われています。

予防策(実用的なポイント)

- 自分の足に合った靴を選び、かかとの安定性を意識する

- スポーツ前にはテーピングやサポーターを使い、足首のサポートを強化

- 準備運動やストレッチをしっかり行うことで柔軟性を高める

- 過去に捻挫した経験がある人は再発リスクが高いため、日常生活でも無理を避ける

#翌日に腫れてきたらRICEを継続

#松葉杖は数日〜1週間が目安

#骨折との区別は画像検査が必要

#仕事復帰は仕事内容に応じて調整

#靴・テーピング・準備運動で再発予防