ハムストリングスの硬さや痛みに悩んでいませんか?原因から対処法・セルフケア・予防ストレッチまでを専門家の視点で詳しく解説します。

1.ハムストリングスとは何か:構造と役割

筋肉の構成(大腿二頭筋・半腱様筋・半膜様筋)

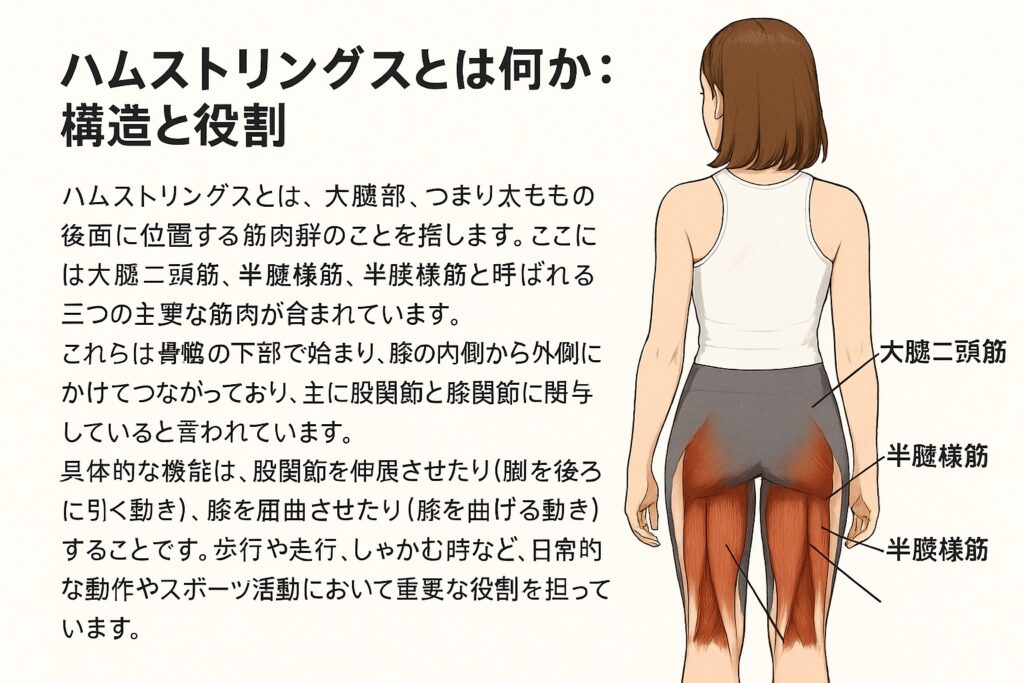

「ハムストリングス」という言葉は、太ももの裏側にある3つの主要な筋肉をまとめて呼んだものです。大腿二頭筋・半腱様筋・半膜様筋の三つで構成されており、それぞれが股関節や膝の動きを支えています。チームラボボディによると、これらの筋肉は体を動かすだけでなく、姿勢を安定させる役割も持っていると言われています(引用元:https://www.teamlabbody.com/jp/)。また、太成整形外科クリニックの解説では、これらの筋肉は特にスポーツ動作で大きな負担を受けるとされています(引用元:https://taiseim-cl.jp/blog/4293)。

起始・停止、関係する関節と動き

ハムストリングスは、骨盤の坐骨から始まり、膝の内外側へとつながっています。この配置により、股関節の伸展(脚を後ろに引く)や膝の屈曲(膝を曲げる)といった動きに関与しています。看護roo!では、これらの筋肉が二つの関節にまたがる二関節筋であることから、日常の多くの動作で使われていると解説されています(引用元:https://www.kango-roo.com/word/21109)。また、太成整形外科クリニックの情報では、股関節や膝関節の安定性にも関与しているとされています(引用元:https://taiseim-cl.jp/blog/4293)。

日常生活や運動時での役割

「歩く」「走る」「しゃがむ」といった基本的な動作の多くは、ハムストリングスの働きによってスムーズに行えます。特に走行時には、地面を蹴る瞬間に強く働き、体を前方へ進める推進力を生み出すと考えられています。スポーツ現場では、加速やストップ動作に欠かせない筋肉群として知られています。Athlete Training Labによれば、これらの筋肉がうまく働かないと、腰や膝に負担がかかりやすくなるとも言われています(引用元:https://athle-tr.com/blog/athlete-injury-column-202307/)。

#ハムストリングス #大腿二頭筋 #半腱様筋 #半膜様筋 #運動と役割

2.ハムストリングスが痛くなる・張る原因

柔軟性の低下・筋の緊張(長時間の座位など)

デスクワークなどで長時間座っていると、太ももの裏側の筋肉が伸び縮みする機会が減り、筋の柔軟性が低下すると言われています。その結果、ハムストリングスに緊張が溜まり、血流も滞りやすくなるため、だるさや張りを感じやすくなることがあります(引用元:https://shop.rxl.jp/blogs/column/1309, https://mediv.oshigoto.mynavi.jp/contents/college/physical-therapist/hamstring-stiffness/)。

負荷のかけすぎ・オーバーユース(運動・スポーツでの繰り返し動作)

ランニングやサッカーなど、脚を酷使するスポーツではハムストリングスに大きな負担がかかります。同じ動作を繰り返すことで筋繊維が疲労し、張りや痛みにつながることがあると言われています(引用元:https://shop.rxl.jp/blogs/column/1319, https://mcdavid.co.jp/column/7952/)。

姿勢の問題・骨盤の歪み・筋膜滑走不全

骨盤の傾きや猫背などの姿勢の崩れは、筋肉のバランスを乱し、ハムストリングスへの負担を強める原因になると考えられています。また、筋膜の動きが滑らかでなくなることで、違和感や張りを感じるケースもあると報告されています(引用元:https://r-chiro.com/hamstringmusclepain-remrdy, https://athle-tr.com/blog/posture-and-hamstring/)。

病的なもの(肉離れ・付着部炎・坐骨神経痛など)

突然の強い痛みや腫れを伴う場合は、肉離れや付着部炎などの損傷が原因である可能性が指摘されています。また、坐骨神経の圧迫によってお尻から太もも裏にかけて放散痛が出ることもあると言われています(引用元:https://shop.rxl.jp/blogs/column/1320, https://renasaku.net/column/hamstring-strain/, https://www.msdmanuals.com/ja-jp/professional/musculoskeletal-and-connective-tissue-disorders/hamstring-injury)。

#ハムストリングス #筋肉の柔軟性 #オーバーユース #姿勢改善 #坐骨神経痛

3.症状の見分け方:どのケースか自己診断するポイント

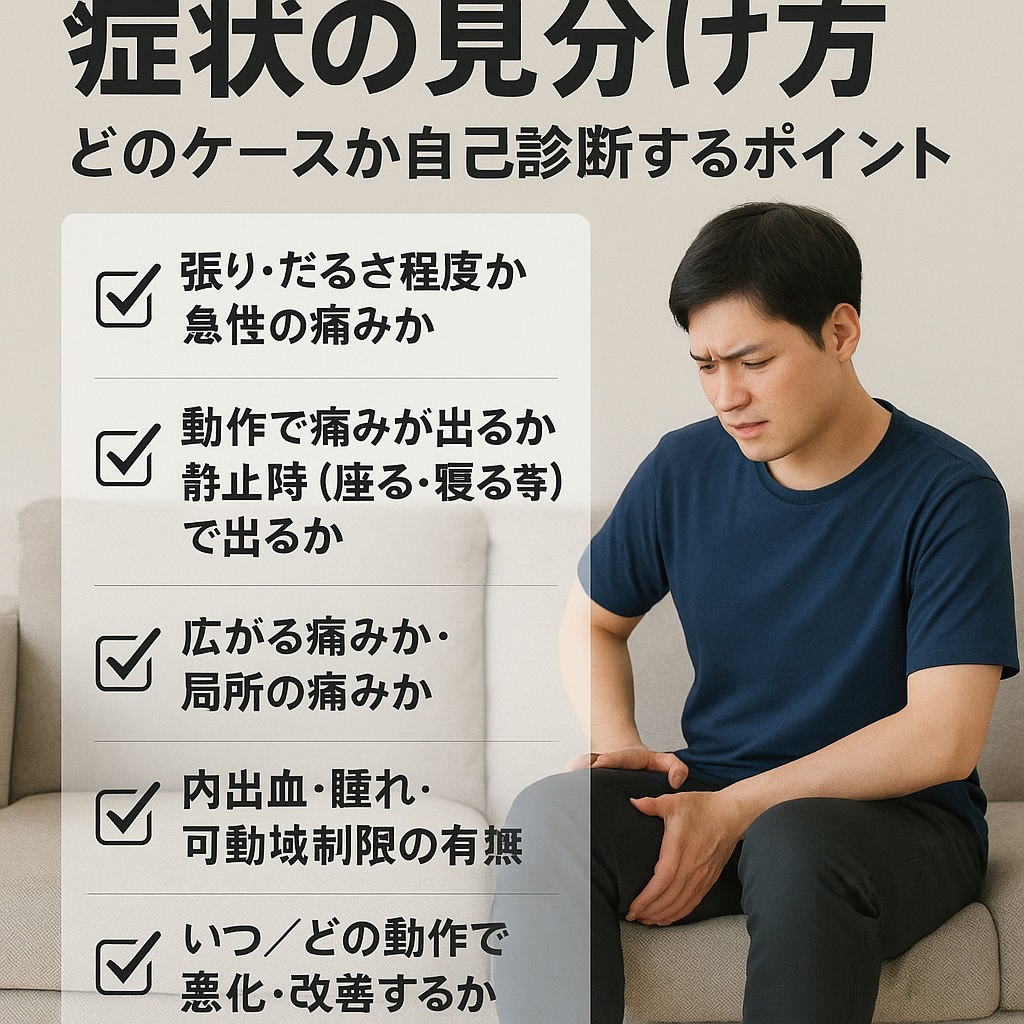

張り・だるさ程度か、急性の痛みか

「少し突っ張る感じがある」程度なのか、「急に鋭い痛みが走った」のかで、考えられる原因は変わってきます。一般的にだるさや違和感は筋肉の疲労や緊張によることが多いとされ、急激な強い痛みは肉離れなどの損傷が関わる場合もあると言われています(引用元:https://shop.rxl.jp/blogs/column/1309)。

動作で痛みが出るか、静止時で出るか

走ったりしゃがんだりといった動作で痛みが出るのか、それとも座っているだけや寝ているときにも違和感があるのかを確認してみましょう。動作時の痛みは負荷やフォームの問題が多いと考えられ、静止時の痛みは神経や筋膜の影響も関係している可能性があるとされています(引用元:https://r-chiro.com/hamstringmusclepain-remrdy)。

広がる痛みか、局所の痛みか

お尻から太ももの裏へかけて広がる痛みなのか、それとも一部に限定された痛みなのかを見極めることも大切です。放散痛がある場合は坐骨神経の関与が指摘され、局所的な痛みは筋肉や腱の部分的トラブルと考えられることがあると言われています(引用元:https://renasaku.net/column/hamstring-strain/)。

内出血・腫れ・可動域制限の有無

目に見える内出血や腫れがあるか、膝や股関節の動きに制限が出ていないかを観察してみましょう。特にスポーツ中に強い痛みが出て腫れを伴う場合は、肉離れなどの損傷の可能性があるとされています(引用元:https://www.msdmanuals.com/ja-jp/professional/musculoskeletal-and-connective-tissue-disorders/hamstring-injury)。

いつ/どの動作で悪化・改善するか

痛みが朝起きたときに強いのか、運動後に悪化するのか、逆にストレッチで和らぐのか。状況をメモしておくと、自分の体の状態を把握しやすくなると同時に、来院時の参考資料にもなります。

#ハムストリングス #症状チェック #セルフ診断 #放散痛 #筋肉トラブル

4.対処法とセルフケア

アイシング・休息・圧迫などの基本的な応急処置

ハムストリングスに急な痛みを感じたときは、まずアイシングで炎症を抑え、患部を安静に保つことが大切だと言われています。タオルで軽く圧迫すると腫れを和らげやすいとされ、特に肉離れが疑われるケースでは早めに対応することが望ましいとされています(引用元:https://mcdavid.co.jp/column/7952/, https://renasaku.net/column/hamstring-strain/)。

ストレッチ:柔軟性を改善する方法

痛みが落ち着いてきたら、軽めのストレッチを取り入れると柔軟性の維持につながると考えられています。寝たまま足を伸ばすもの、立位で前屈するもの、椅子に座って片脚を伸ばす方法など、状況に応じたバリエーションがあります。強い痛みを感じない範囲で行うことが推奨されており、継続がポイントだとされています(引用元:https://kaiseihp.jp/news/26055/, https://mediv.oshigoto.mynavi.jp/contents/college/stretch-hamstring/)。

筋力トレーニング:ハムストリングスを強化するエクササイズ

筋肉を強くすることで再び痛みが出るリスクを減らせると考えられています。ブリッジ運動やヒップリフトなど自重を使った運動に加え、遠心性収縮を意識したトレーニング(例えば片脚でのデッドリフト)が有効だと紹介されています(引用元:https://mcdavid.co.jp/column/7952/, https://kaiseihp.jp/news/26055/)。

姿勢・生活習慣の見直し

長時間の座位は筋肉を硬直させやすいため、定期的に立ち上がって歩いたりストレッチを挟んだりする工夫がすすめられています。椅子の高さやデスクワーク時の姿勢も見直すことで、日常の負担を軽減できる可能性があると考えられています。

医療機関を来院すべきサイン

強い痛みが続く場合、膝や股関節が大きく動かせない場合、または腫れや内出血、しびれが出ている場合は、専門家による触診や検査を受けることが望ましいとされています。無理に自己流で対応せず、必要に応じて専門的な施術やアドバイスを受けるのが安全だと言われています。

#ハムストリングス #セルフケア #ストレッチ #筋力トレーニング #生活習慣改善

5.予防法と長期的メンテナンス

ウォーミングアップ/クールダウンの習慣化

運動前に軽く体を温めることで、筋肉や関節がスムーズに動きやすくなると言われています。例えばジョギング前のダイナミックストレッチや、終了後の軽いストレッチは、筋肉の柔軟性を維持しやすいとされています(引用元:https://mcdavid.co.jp/column/7952/)。

柔軟性トレーニングのルーティン

週に2〜3回程度、無理のない範囲でストレッチを行うことが、長期的なケアには役立つと考えられています。寝たままタオルを使ったハムストリングスストレッチや、座位での前屈ストレッチなどを取り入れると効果的だと言われています(引用元:https://kaiseihp.jp/news/26055/)。

筋力バランスを整えるトレーニング

大腿四頭筋(前もも)とハムストリングス(裏もも)の筋力差が大きいと、負担が偏りやすくなるとされています。スクワットやブリッジ運動、片脚デッドリフトなどで、バランスよく筋肉を使うことが推奨されています(引用元:https://athle-tr.com/blog/athlete-injury-column-202307/)。

スポーツや日常での動作改善

走るフォームや歩き方、座り姿勢など、日常のちょっとしたクセが痛みに影響することがあると指摘されています。デスクワークの合間に立ち上がる、荷物を持つときの姿勢を意識するなど、小さな工夫を積み重ねることが重要だとされています(引用元:https://r-chiro.com/hamstringmusclepain-remrdy)。

再発防止の考え方

一度痛みを経験した人は「もう繰り返したくない」と感じるものです。定期的なセルフチェックで張りや違和感を見逃さず、早めにケアすることが再発防止につながると言われています。痛みが続く場合は、無理をせず早めに専門家の触診や検査を受けることも安心につながります。

#ハムストリングス #予防 #筋力バランス #ストレッチ習慣 #再発防止