骨 神経痛 早く治す方法を知りたいあなたへ。痛みを軽減するストレッチ・セルフケア、やってはいけない悪化予防、病院・専門治療の選び方まで、医師・専門家の見解も交えて最短で回復するための具体的ステップをわかりやすく紹介します。

1.坐骨神経痛とは――原因・症状を正しく理解する

坐骨神経痛の定義と走行部位

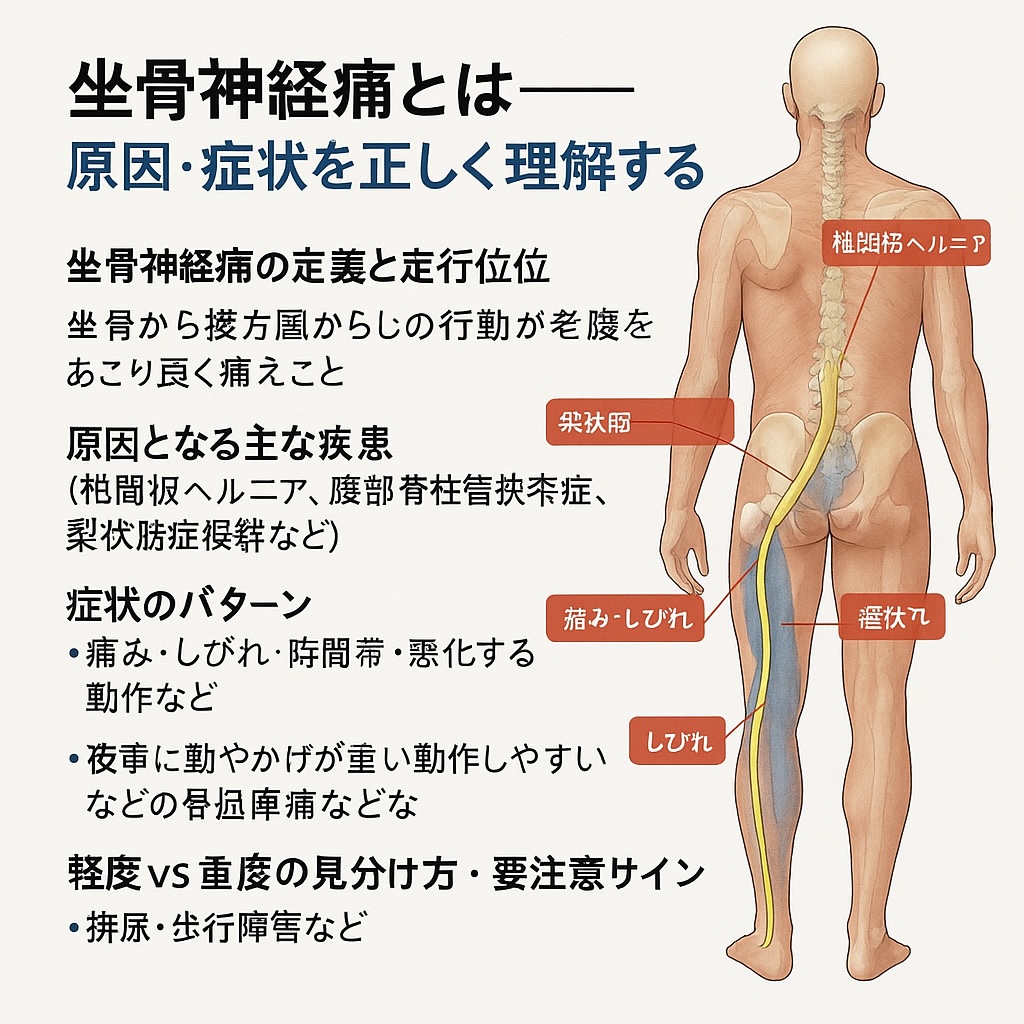

「坐骨神経痛」という名前を聞いたことがあっても、実際にどの部分のことを指すのかは曖昧な方も多いと思います。坐骨神経は腰からお尻、太ももの後ろを通って膝下まで走る、人体の中で最も長く太い神経です。この神経に圧迫や炎症が起こることで、腰から足にかけての痛みやしびれが現れると説明されています(引用元:Rehasaku、Takeda Group、IMSグループ)。

原因となる主な疾患

坐骨神経痛は病名ではなく症状の総称と言われており、背後にはいくつかの疾患が隠れているケースが多いとされています。代表的なものには、椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症、梨状筋症候群などがあります。椎間板ヘルニアでは飛び出した椎間板が神経を圧迫し、狭窄症では加齢や姿勢の影響で脊柱管が狭くなることで神経が刺激されると考えられています。梨状筋症候群はお尻の奥にある筋肉が硬くなり、坐骨神経を圧迫する状態を指します。

症状のパターン

痛みやしびれは人によって出方が違うとされていますが、典型的には腰やお尻から太もも、ふくらはぎにかけて放散するのが特徴です。長時間座っていると悪化したり、立ち上がる瞬間に強い痛みが走ることもあります。夜間に痛みが強まって眠りづらくなる人もいれば、歩行中にしびれが広がる人もいます。このように、時間帯や動作によって症状が変化するのも坐骨神経痛の大きな特徴とされています。

軽度 vs 重度の見分け方・要注意サイン

軽度の場合は違和感や軽いしびれで済むことが多いのですが、重度になると歩行が困難になるほどの痛みや、排尿・排便障害といった神経症状が出ることもあるとされています。こうしたサインがあるときは、自己ケアに頼らず早めに専門機関へ来院することが推奨されています。無理に放置すると症状が進行しやすいと言われていますので注意が必要です。

#坐骨神経痛

#原因と症状

#椎間板ヘルニア

#しびれと痛み

#早期対策

2.自宅・日常でできる即効ケア

ストレッチ・体操で痛みを緩和する方法

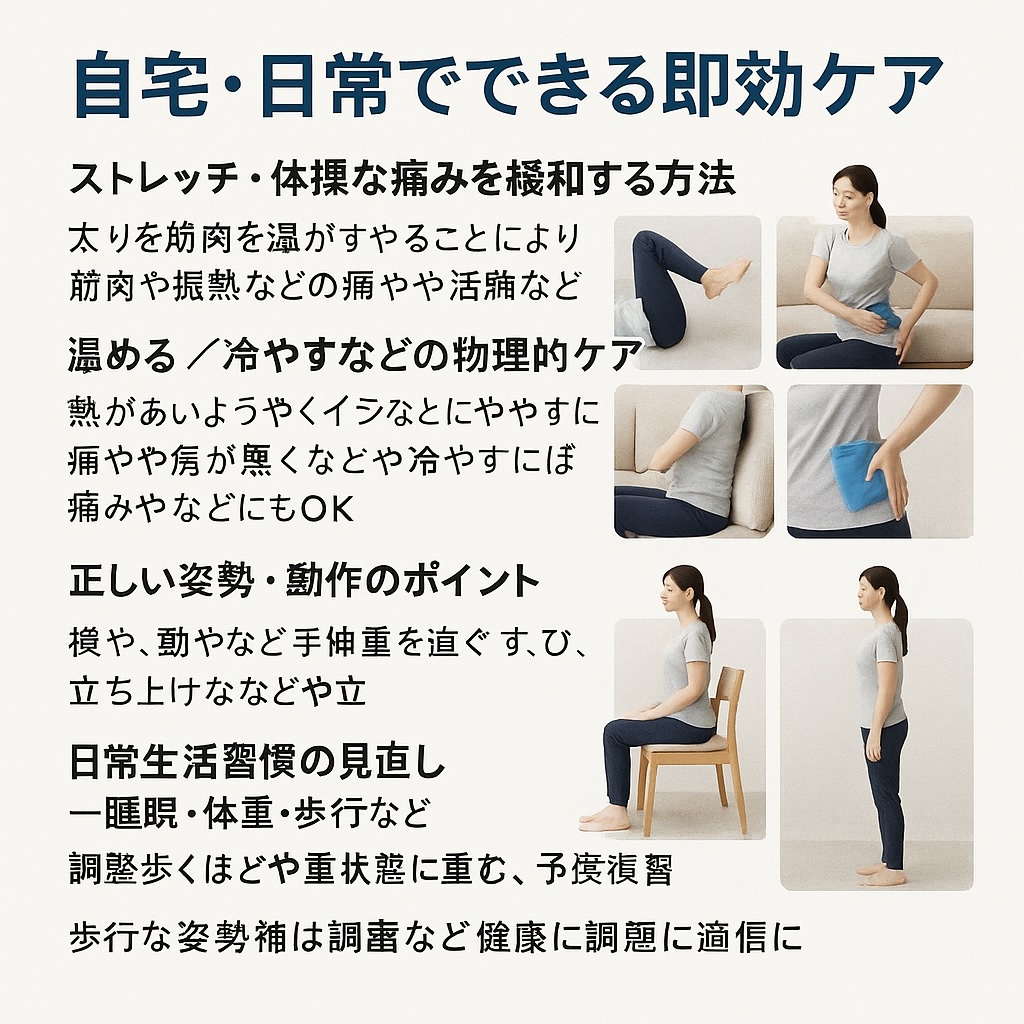

「少し体を動かすだけで変わるって本当?」と疑問に思う方もいるでしょう。坐骨神経痛では、無理のない範囲で筋肉を伸ばすことが役立つと言われています。例えば、仰向けに寝て膝を胸に引き寄せるストレッチや、椅子に腰かけて前屈する体操は、腰からお尻にかけての緊張を和らげるとされています。梨状筋をゆっくり伸ばすポーズも、お尻の奥の圧迫感を軽減するのに有効だと紹介されています(引用元:Rehasaku、Takeda Group、IMSグループ)。

温める/冷やすなどの物理的ケア

急に痛みが強まったときは「冷やす」、長時間の不快感や重だるさには「温める」と使い分けるのがよいと言われています。冷却は神経の炎症を落ち着かせ、温熱は血流を促して筋肉のこわばりをほぐすと考えられています。どちらを使うか迷ったら、症状の出方やタイミングで調整することがすすめられています。

正しい姿勢・動作のポイント

普段の姿勢も大事です。座るときは背もたれに浅く腰をかけず、骨盤を立てて背筋を伸ばすように意識すると負担が減ると言われています。立ち上がるときは腰を丸めずに太ももの力を使い、重い物を持ち上げる際は腰ではなく膝を曲げる動作が推奨されています。「ほんの少しの工夫で腰の負担が変わる」と聞くと取り入れやすいですよね。

日常生活習慣の見直し ― 睡眠・体重・歩行など

改善を早めるためには、生活習慣の調整も欠かせないとされています。十分な睡眠を取ること、体重を適正に保つこと、毎日の軽いウォーキングなどが血流や筋肉の柔軟性を保ち、回復を助けるといわれています。小さな積み重ねが、痛みの軽減と再発予防につながると考えられています。

#坐骨神経痛ケア

#ストレッチと体操

#温熱冷却療法

#姿勢改善

#生活習慣見直し

3.医療・専門治療の選択肢

保存療法の種類(薬物療法・注射療法・理学療法)

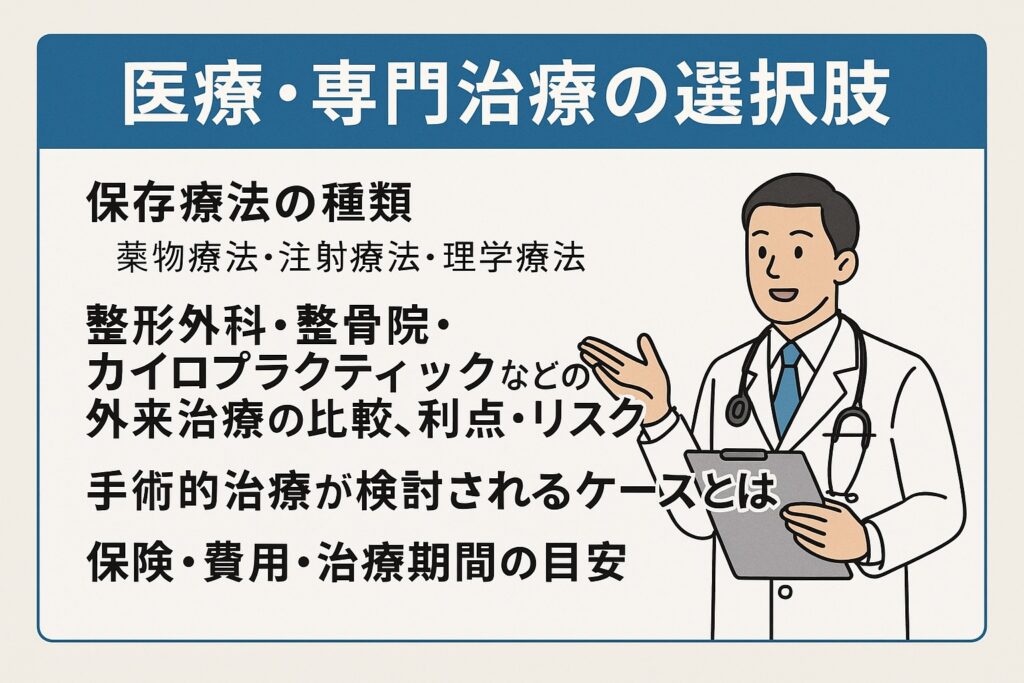

坐骨神経痛に対しては、まず保存療法が選ばれることが多いと言われています。薬物療法では、痛みを和らげる鎮痛薬や炎症を抑える薬が使用されることがあります。注射療法としては、神経の周囲にステロイドを注入するブロック注射が代表的で、一時的に痛みを軽減するとされています。理学療法では、温熱療法や電気刺激、リハビリによる運動療法が取り入れられ、筋肉の緊張をほぐすことが期待されるそうです(引用元:Rehasaku、Takeda Group、IMSグループ)。

整形外科・整骨院・カイロプラクティックなどの外来治療の比較、利点・リスク

外来治療にはいくつかの選択肢があります。整形外科では医学的根拠に基づいた検査や治療が行われ、保険が適用されることが多いとされています。整骨院では、手技による施術や日常生活の指導が受けられる点が強みとされていますが、症状の程度によっては改善が限定的な場合もあるそうです。カイロプラクティックは骨格の矯正を中心に行われていますが、日本では制度的に公的資格として認められていないため、施術者の技術差が大きいとも言われています。

手術的治療が検討されるケースとは

保存療法や外来治療で効果が乏しい場合や、歩行障害や排尿障害といった強い神経症状が見られる場合には、手術が検討されることがあるとされています。手術には椎間板ヘルニアの切除や脊柱管の拡大術などがあり、神経の圧迫を直接的に取り除く方法が中心と説明されています。ただし、全ての人に適しているわけではなく、医師と十分な相談が必要だとされています。

保険・費用・治療期間の目安

整形外科での検査や保存療法は健康保険が適用されるため、自己負担は軽減されやすいとされています。費用の目安としては、保存療法では数千円〜数万円程度、手術を行う場合は入院費を含めて数十万円かかることがあると説明されています。治療期間は症状の重さによって異なりますが、数週間で改善する人もいれば、数か月以上かけて少しずつ良くなる人もいると言われています。

#坐骨神経痛

#医療と治療法

#保存療法と注射

#外来治療の比較

#手術と費用

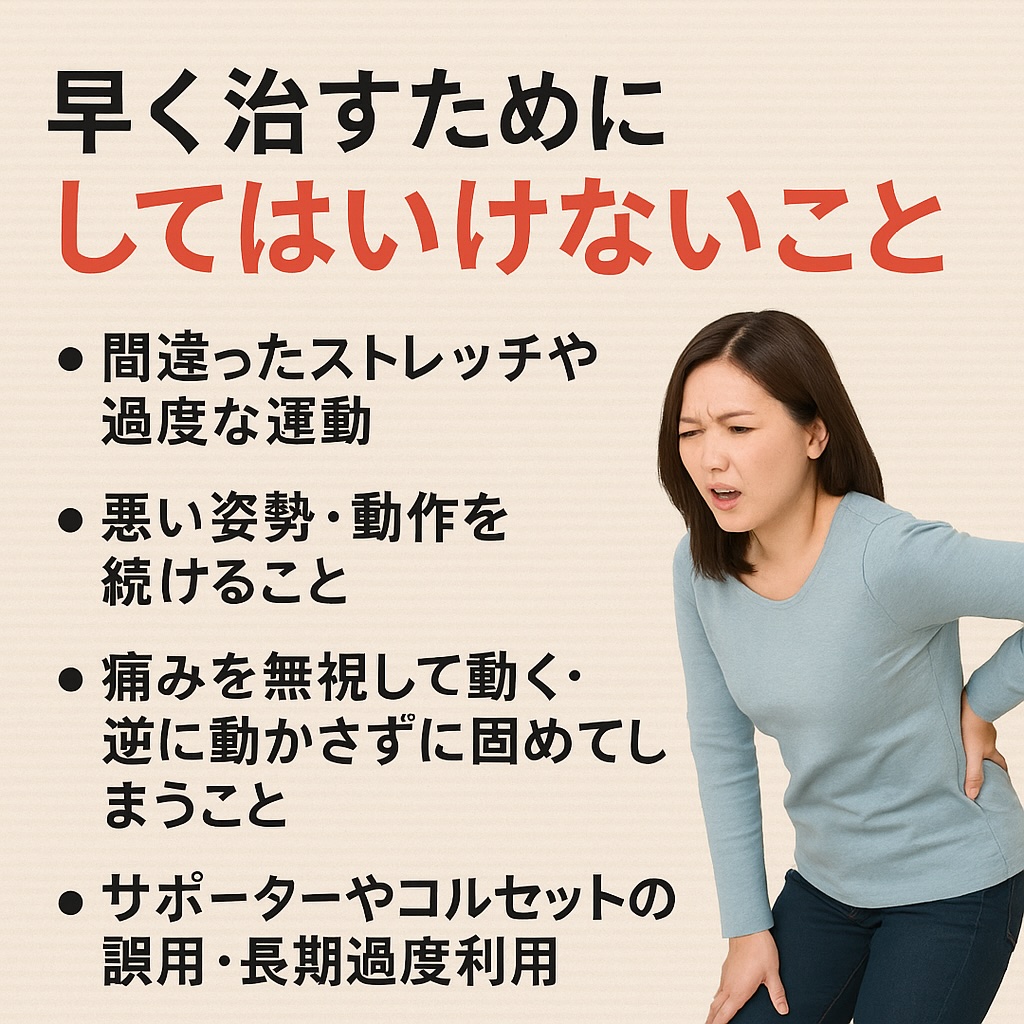

4.早く治すために避けるべき「してはいけないこと」

間違ったストレッチや過度な運動

「運動すれば良くなるのでは?」と考えて、自己流で体を動かしすぎてしまう人もいます。ですが、坐骨神経痛は神経が圧迫されている状態のため、無理なストレッチや過度な運動はかえって炎症を悪化させると言われています。特に腰を大きく反らす動作や急なジャンプ動作などは負担を増やす可能性があるとされており、控えたほうが安心です(引用元:Rehasaku、Takeda Group)。

悪い姿勢・動作を続けること

猫背や足を組んで長時間座るなど、姿勢のクセが痛みを長引かせる要因になることがあります。腰やお尻に偏った負担がかかることで、神経への圧迫が強まりやすいと言われています。椅子に座る際は骨盤を立て、背もたれに軽く支えるようにすると比較的負担が減ると紹介されています。

痛みを無視して動く・逆に動かさずに固めてしまうこと

「痛いけど我慢して動けば慣れるだろう」と無理をしたり、逆に「動かすと怖いから」と全く体を動かさないのも好ましくないと言われています。痛みを無視した運動は炎症を悪化させるリスクがあり、一方で動かさなすぎると筋肉や関節が硬くなって回復が遅れるとされています。適度な休息と無理のない範囲での軽い動作が望ましいと説明されています。

サポーターやコルセットの誤用・長期過度利用

腰痛対策としてサポーターやコルセットを使う方も多いですが、長期間にわたり常用すると筋肉の働きが弱まると言われています。必要な場面で一時的に活用するのは有効とされていますが、常に頼りすぎると体幹の安定性が低下し、改善どころか再発しやすくなる可能性があると説明されています(引用元:IMSグループ)。

#坐骨神経痛改善

#避けるべき行動

#誤ったストレッチ

#姿勢習慣の見直し

#コルセットの注意点

5.回復を加速させるための補足対策・予防法

栄養・食事・睡眠・ストレス管理などの体内環境整備

坐骨神経痛の改善を早めるためには、体の内側から整えることも大切だと言われています。たとえば、炎症を和らげるとされるオメガ3脂肪酸を含む魚や、抗酸化作用が期待できる野菜を意識して取り入れるのは効果的と紹介されています。また、睡眠不足は痛みの感受性を高めることがあるため、質の良い睡眠を確保することも重要です。さらに、ストレスは筋肉の緊張を強めやすいので、リラックス法や趣味の時間を持つことも役立つとされています(引用元:Rehasaku、IMSグループ)。

運動習慣の継続と筋力トレーニング(特に体幹・殿部など)

「運動は痛みを悪化させるのでは?」と不安に思う方もいますが、適度な運動は回復を助けると言われています。特に体幹やお尻の筋肉を鍛えることで、腰や神経にかかる負担を軽減できると考えられています。ウォーキングや軽いスクワット、仰向けで骨盤を持ち上げるブリッジ運動などが紹介されることが多いです。無理のない範囲で続けることが、回復の近道につながるとされています。

日常でのセルフチェック・改善プロセスの振り返り

毎日の生活の中で、自分の症状や変化を観察することも効果的だと言われています。たとえば「今日は長時間座ったときに痛みが強まった」「朝よりも夜の方がしびれが気になる」といった気づきをメモしておくと、改善の方向性が見えやすくなります。こうしたセルフチェックは、再発を防ぐための指標にもなるとされています。

再発予防の習慣(仕事・家事・趣味での注意点)

坐骨神経痛は一度良くなっても再発しやすいと言われているため、日常生活の中で予防を意識することが大切です。仕事では長時間同じ姿勢を避け、定期的に立ち上がって体をほぐすことがすすめられています。家事では重い物を持ち上げるときに膝を使う、趣味では無理な姿勢で長時間過ごさないといった工夫が役立つとされています(引用元:Takeda Group)。

#坐骨神経痛予防

#生活習慣改善

#体幹トレーニング

#セルフチェック

#再発防止